一、物质的组成和结构

1.知识结构

2.重点概念的含义与应用

(1)分子

从微观上研究物质时引入的一个概念。是保持物质化学性质的一种粒子,分子很小但有一定的质量,分子在永恒地运动,分子之间有间隔,同种物质分子性质相同,不同种物质分子性质不同。

由分子构成的物质有:大多数非金属单质和非金属氧化物、硫化物、氯化物、氢化物、含氧酸、大多数有机物等。

(2)原子

也是从微观上研究物质时引入的一个概念。是化学变化中的最小粒子,即在化学变化中它不能再分。

由原子构成的物质有:金属单质、极少数非单质(如金刚石、石墨)。

(3)离子

从微观上研究化合物时引入的一个概念。离子是带电的原子或原子团。带正电荷的离子叫阳离子,如H+、

Mg2+、NH4+等;带负电荷的离子叫阴离子,如Cl-、S2-、OH-、SO42-等。

由离子构成的物质有:碱类和大多数的盐。

(4)元素

从宏观上认识物质时,分析是由哪些基本物质形成的,引出来的一个宏观上的概念。元素的具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。此概念应用于物质的宏观组成。

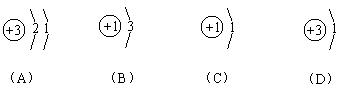

(5)原子的组成

原子是由居于原子中心的带正电荷的原子核和核外带负电荷的电子构成。原子核由质子和中子构成,每个质子带1个单位正电荷,中了不带电。故原子核所带的正电荷数(核电荷数)等于核内质子数。

在含有多个电子的原子里,核外电子是按能量分层(离核远近区域)排布的,把能量最低,离核最近的叫第一层,能量稍高、离核稍远的叫第二层,由里往外依次类推,叫三、四、五、六、七层。每层最多容纳的电子数目是一定的,第一层为2个,第二层为8个,第三层为18个┅┅,但是,最外层电子数目不超过8个。

金属元素、非金属元素、稀有气体元素的原子最外层电子数有明显的特点:金属元素原子的最外层电子数目一般少于4个,非金属元素原子的最外层电子数目一般多于或等于4个,稀有气体元素原子的最外层电子数目都是8个(氦只有一层电子,所以是2个)。通常认为这种最外层有8个电子(最外层是一层时为2个)的结构叫做稳定结构,这里所说的稳定是相对的,不是绝对的。

在构成原子的各种粒子中,质子数决定了元素种类,质子数与中子数之和决定了该元素的相对原子质量,最外层电子数跟元素的性质特别是化学性质密切相关。

(6)离子化合物与共价化合物

这是在学习了原子核外电子排布的初步知识后,研究不同元素的原子是怎样形成化合物时,引出的两个概念。

由阴、阳离子相互作用而形成的化合物叫离子化合物。典型的金属元素与典型的非金属元素形成的化合物都是离子型化合物,如KCl、MgCl2、NaF、Na2S等。以共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物。一般两种非金属元素之间形成的化合物都是共价化合物,如H2O、HCl、NH3、CH4等。

(7)化合价

化合价是元素的一种性质。一种元素一定数目的原子跟其它元素一定数目的原子相化合的性质,叫做这种元素的化合价。这种性质只有在元素形成化合物时才能表现出来,所以单质中元素的化合价为零。

在离子化合物里,元素化合价的数值等于该元素一个原子得到或失去电子的数目,得电子为负价,失电子为正价。在共价化合物里,元素化合价的数值是该元素一个原子跟其它元素的原子形成共用电子对的数目,电子对偏向的元素为负价,电子对偏离的元素为正价。

任何化合物中各种元素的正负价的代数和为零。根据这一原则,可以依据元素化合价书写化学式,也可以判断化学式书写得是否正确,还能利用化学式,求化合物中某一元素的化合价。

要记住常见元素的化合价。如氢元素一般为+1价,氧元素为-2价。

3.易错易混概念之间的联系与区别

(1)分子和原子

|

| 分 子 | 原 子 |

| 定义 | 保持物质化学性质的一种粒子 | 化学变化中的最小粒子 |

| 区别 | 在化学变化中可以再分 | 在化学变化中不可再分 |

| 联系 | 分子由原子构成,分子在化学变化中可以分成原子,这些原子又可构成新的分子 | |

(2)原子和离子

|

| 原 子 | 离 子 | |

| 阳 离 子 | 阴 离 子 | ||

| 结构 | 核内质子数=核外电子数 | 核内质子数>核外电子数 | 核内质子数<核外电子数 |

| 电性 | 不显电性 | 显正电性 | 显负电性 |

| 相互 关系 | 阳离子 | ||

(3)元素和原子

|

| 元 素 | 原 子 |

| 概念 | 具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子的总称 | 化学变化中的最小粒子 |

| 区别 | 宏观概念,只表示种类,不能表示个数,表示物质是由哪些元素组成的 | 微观概念,既表示种类,也能表示个数,表示物质是由哪些 原子或每个分子由几个原子构成的 |

| 联系 | 元素是具有相同核电荷数的同一类原子的总称,原子结构中的质子数决定着元素的种类,原子的最外层电子数往往决定着元素的化学性质 | |

(4)质子、中子和电子

|

| 质 子 | 中 子 | 电 子 |

| 电性 | 带正电 | 不带电 | 带负电 |

| 电量 | 1 | 0 | 1 |

| 质量 | 1.6726×10-27千克 | 1.6748×10-27千克 |

|

| 相对 质量 | ≈1 | ≈1 | ≈ |

| 对元素的作用 | 质子数目决定元素的种类 | 中子数目影响元素的相对原子质量 | 最外层电子数目决定了元素的化学性质 |

二、物质分类

1.知识结构

2.重点概念的含义与应用

(1)纯净物和混合物

这是研究物质时首先遇到的问题,是纯物质还是不纯的物质。

纯净物是由同一种物质组成,从微观上看是由一种分子构成,因此,纯净物具有固定的性质。混合物是由两种或两种以上物质混合而成,从微观上看由两种或两种以上的分子混合面成,相互没有发生化学反应,各自保持自己的性质,因此混合物没有固定的性质。

(2)单质和化合物

这是从所含元素角度看纯净物时,将纯净物进行分类的。

单质是由同种元素组成,从微观上看它是由同种原子构成,可分为金属单质和非金属单质。化合物是由不同种元素组成,从微观上它是由不同种原子构成。

(3)氧化物

由两种元素组成的化合物,如果其中一种是氧元素,这种化合物叫做氧化物。根据其性质还可分为酸性氧化物和碱性氧化物。到高中学习时还会有两性氧化物。

学习氧化物概念后,应会把知识迁移,推导出其它由两种元素组成化合物的有关概念,如氯化物(HCl、NaCl)、硫化物(Na2S、CuS)、氢化物(HCl、HI)等。

(4)酸、碱、盐

这是从某些化合物溶于水后(或晶体熔化后)能否导电,导电者的水溶液能发生电离,从电离的生成物来分类和命名的。

3.易错、易混概念之间的联系与区别

(1)纯净物与混合物

| 项 目 | 纯净物 | 混合物 |

| 概 念 | 由一种物质组成 | 由两种或多种物质混合而成 |

| 微观构成 | 由同种分子构成 | 由不同种分子混合组成 |

| 特 征 | 有固定的物理性质和化学性质 | 各物质都得保持原来自已的性质,所以没有固定的性质 |

| 相互关系 | 两种或两种以上纯净物可以机械地混合成混合物 | 混合物可以经物质的分离提纯,得到纯净物 |

| 举 例 | 食盐 | 食盐水溶液 |

(2)单质与化合物

| 项 目 | 单 质 | 化 合 物 | |

| 概 念 | 由同一种元素组成的纯净物 | 由不同种元素组成的纯净物 | |

| 共同点 | 均为纯净物 | 均为纯净物 | |

| 不 同 点 | 宏观 | 由同一种元素组成 | 由不同种元素组成 |

| 微观 | 由同种原子组成 | 由不同种原子组成 | |

| 相互 关系 |

| ||

| 举 例 | 氧气(O2) | 氧化铜(CuO) | |

(3)酸、碱、盐

| 项 目 | 酸 | 碱 | 盐 |

| 概 念 | 电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物 | 电离时生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物 | 电离时生成金属离子和酸根离子的化合物 |

| 共同点 | 均为化合物,且溶于水后的溶液或晶体熔化后都能导电 | ||

| 不同点 | 水溶液中的阳离子全部是氢离子 | 水溶液中的阴离子全部是氢氧根离子 | 水溶液中是金属离子和酸根离子 |

| 相互关系 |

| ||

| 举 例 | NaOH | HCl | NaCl |

三、物质的性质和变化

1.知识结构

2.重点概念和含义与应用

(1)物理性质和化学性质

研究物质时首先从认识物质开始,而最先是认识物质的物理性质和化学性质。物理性质主要包括:物质的颜色、状态、气味、味道、溶解性、熔点、沸点、密度、硬度、传热导电能力等,有时把一些物质的特殊性质如腐蚀性、毒性等也归在物理性质里。化学性质上前学习到的如物质对热的稳定性、氧化还原性、酸碱性等。

物质的性质是中学化学学习的重点,对重要物质的物理性质和化学性质必须牢固地掌握,实际上中学化学是以学习物质性质为中心,物质的性质可以反映出该物质的组成结构,并决定了该物质的用途、制法和检验方法等,它跟物质的结构和元素化合物中的某些知识的内在联系可表示如下:

从图表中可以看出,物质性质的重要性。

(2)物理变化和化学变化

对物质性质的认识除了能直接感观外,一般需通过变化才能进一步地认识。在物质发生变化时若没有生成新物质,即构成物质的分子没有改变,这种变化叫做物理变化,如水的“三态”变化;若有新物质生成,即分子发生了改变生成新物质的分子,叫做化学变化。如把水通电分解生成氢气和氧气。物质发生化学变化时,一般会伴随一些现象,如发光、放热、变色等。可以帮助判断化学变化的发生与否。

对物质的变化,要求会判断。

(3)化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应

这是从物质的组成上看化学反应前后与化学反应后物质的种类有何变化,分成四种基本反应类型。要理解每种反应类型的反应实质,还在掌握每种反应类型的发生条件。如金属跟酸及金属跟盐反应时,需要熟记金属活动性顺序及其应用;复分解反应时,需要掌握发生条件及酸、碱、盐的溶解性表及其应用。

(4)氧化反应和还原反应

初中是把化学反应中,有无氧元素的参与定为氧化反应和还原反应的。实际上这两个反应同时发生,故称氧化还原反应。反应中引出一系列的概念:氧化剂、还原剂、氧化性、还原性、被氧化、被还原,这些概念都是对反应物而言。另有氧化产物和还原产物,这是对生成物而言。本部分知识到高中还需进一步深化与提高。

还应注意,氧化还原反应与四个基本反应类型的关系,是从不同角度把化学反应分类的,它们属于并列关系。

(5)金属活动性顺序

人们经过长期的实践,总结出常见金属的化学活动性顺序:

![]() 金属活动性由强逐渐减弱

金属活动性由强逐渐减弱

能转换出酸里的氢![]()

![]() 不能转换出酸里的氢

不能转换出酸里的氢

要掌握金属活动性顺序的应用。

(6)催化剂和催化作用

理解催化剂概念时,要注意以下几点:

①催化剂能改变其它物质的化学反应速率,改变既可以是加快,也可以是减慢,都叫催化剂。

②催化剂在化学反应前与化学反应后它的质量和化学性质不变,这里没有涉及化学反应的过程。实际上催化剂参与化学反应的过程,只是“两头”没变。

③二氧化锰在加热氯酸钾制氧气的反应中是催化剂,不是说二氧化锰在任何反应中都是催化剂。

(7)质量守恒定律

这是从量的变化上理解化学反应的实质,也在配平化学方程式和化学计算的理论依据。要从微观上分析、理解化学反应的实质,是参加反应的各种物质的原子重新组成新物质的过程,即在化学反应的前后原子的种类、原子的数目及每个原子的质量都没有改变,所以化学反应前后物质的总质量相等。

要着重理解质量守恒定律中的“参加”和“总和”是指什么?“参加”是指对反应物中没有参加反应的物质的质量不能计入,这就给含杂质(杂质不参与反应)及已知反应物的两个量时要以“少的量”的计算打下基础。“总和”是对生成物而言,这时生成物质若是气体或沉淀时,不要忽略,要计入生成物的总量中去。

(8)电离

这是研究某些化合物溶于水后(或熔化后)能够导电,引出来的一个概念。到高中此部分知识还要进一步加深与提高。

凡是溶于水或熔化后能导电的化合物称为电解质,电解质溶于水(或受热熔化)时,离解成自由移动的离子的过程叫做电离。

要着重理解在电解质溶液里,所有阳离子带的正电荷总数与所有阴离子带的负电荷总数相等,所以,整个溶液不显电性。

四、化学用语

1.知识结构

2.重点概念的含义与应用

(1)元素符号

化学用语是学习化学的工具,是学好化学的基础知识。每一个符号,表示某种元素,该元素的1个原子,同时应注意还有其相对原子质量。

书写时要正确、规范、大写小写要清楚。

(2)化学式

某种物质的化学式,能代表这种物质,并表示这种物质的1个分子。通过化学式能观察出该物质是由哪些元素组成的,并能进行该物质的有关量的计算。

要深刻理解化学式中元素符号右下角的小号数字的含义。这个数字是经科学实验得到的,切不可任意改动。

(3)化学方程式

首先要知道化学方程式的书写原则,一是必须以客观事实为基础,不能随意臆造事实上不存在的物质和化学反应;二是要遵守质量守恒定律,“等号”两边各种原子的数目要相等。

其次要掌握化学方程式的配平方法和书写要求。

(4)电离方程式

要掌握常见酸、碱、盐物质溶于水后的电离方程式的书写方法。

五、溶液

1.知识结构

2.重点概念的含义与应用

(1)溶液

溶液是指一种或几种物质分散到另一种物质里形成均一、稳定的混合物。

要重点理解:①均一,是指溶液的各处的浓度、性质都相同;②稳定,是指外界条件不变时,溶质和溶剂不会分离;③溶液不一定都是无色的;④溶液是溶质与溶剂组成的混合物。

(2)饱和溶液与不饱和溶液

要着重理解,饱和溶液与不饱和溶液都是指在“一定温度下”和“在一定量的溶剂里”才有确定的意义,条件改变,它们可以转化:

饱和溶液 不饱和溶液

不饱和溶液

还应注意,浓溶液与稀溶液只表示溶液中溶质含量的多少,跟饱和溶液与不饱和溶液是两个范畴不同的概念。

(3)溶解度

溶解度是指某物质在某种溶剂里溶解性的定量的表示方法。理解溶解度概念时,要注意以下四个要素的统一:①“在一定温度下”,②“在100克溶剂里”,③“达到饱和状态”,④溶解某物质的质量,对固态物质来说,单位为“克”。

(4)溶液组成的表示方法

在实际工农业生产和科学实验中,经常要确切知道一定量的溶液里究竟含有多少溶质,这就需要确切地知道溶液的组成。溶液组成的表示方法很多,初中化学重点是溶质的质量分数(即百分比浓度)。要了解其涵义和计算方法。

【例题解析】

1.盛有浓硫酸和浓盐酸的两个试剂瓶,均敞口放置段时间后(不考虑水分蒸发),则两瓶溶液的( )

A、质量都变小了 B、体积都变小了

C、质量分数都变大了 D、质量分数变小了

分析:浓硫酸不挥发,具有吸水性,敞口放置,吸收空气中的水蒸气,而质量增大,其体积也增大,溶剂增加,所以溶质的质量分数减小。浓盐酸无吸水性,有挥发性,敞口放置氯化氢气体挥发了一部分,溶液的总质量减小,体积也减小,溶质的质量分数随着变小,两者的共同点是质量分数变小了,不同点是硫酸溶液增重,盐酸质量减轻。选D。

2.下列物质的用途与该物质的物理性质有关的是( )

A、用硫酸除去金属表面的锈 B、用一氧化碳冶炼生铁

C、用氢气作高能燃料 D、用干冰进行人工降雨

分析:物理性质是不需要经过化学变化表现出来的性质,它是凭感觉器官感知和仪器测知出来的。物质的性质决定物质的用途,用途则表现出物质的性质。A选项中硫酸与金属表面的锈反应生成硫酸盐,它表现的是硫酸化学性质。B选项利用CO能夺取含氧化合物中的氧使金属铁被还原出来,利用CO的还原性来冶铁,属一氧化碳的化学性质。C选项利用H2有可燃性且燃烧放出大量的热,而作燃料,燃烧是化学变化。D选项利用CO2(固态)气化时吸收热量,使水蒸气凝聚成水珠,没有生成新物质,只是干冰、水蒸气状态的改变。选D。

3.下列关于水的组成,叙述正确的是( )

A、水是由氢气和氧气组成的

B、水是由氢分子和氧分子组成的

C、水是由氢分子和氧原子组成的

D、水是由氢元素和氧元素组成的

分析:关于物质组成从宏观角度看,纯净物组成用元素描述,且只讲种类,不讲个数;从微观角度看,可用分子、原子或离子来描述。水是一种化合物其化学式为H2O,它的分子是由氢、氧两种原子构成,这种物质则由氢、氧两种元素组成。A选项将水当作混合物。在水中不存在氢分子、氧分子和和单个的氧原子,从微观上看,水是由水分子构成所以只有D选项正确。选D。

4.判断下列化学符号中数字“2”所表示的意义,将其序号填在相应的横线上:

①Ca2+ ②NO2 ③2NO ④![]() ⑤2PO

⑤2PO![]()

(1)表示分子个数的是_____________;

(2)表示一个离子所带电荷数的是___________;

(3)表示元素化合价的是__________________;

(4)表示一个分子中所含原子个数的是______________。

分析:化学用语中各种不同“位置”的数字所表示的意义不同,主要形式有:①“微粒”符号前面的数字,表示微粒(原子、分子、离子、电子等)的数目;②微粒中元素符号右下方数字表示其原子个数或原子团个数;③微粒符号右上角数字表示离子所带的电荷数;④元素符号正上方数字,表示元素或原子团化合价。

“Ca2+”表示一个钙离子带两个单位正电荷;“NO2”宏观意义为:二氧化氮由氧、氮两种元素组成,微观意义则表示一个二氧化氮分子由两个氧原子和一个氮原子构成;“2NO”只有微观含义,表示两个一氧化氮分子;

“![]() ”表示镁元素化合价为+2价;“2PO

”表示镁元素化合价为+2价;“2PO![]() ”只有微观含义,表示两个带三个单位负电荷的阴离子。

”只有微观含义,表示两个带三个单位负电荷的阴离子。

答:(1)③ (2)① (3)④ (4)②

5.下列关于水的说法中,正确的是( )

A、水通电分解时生成氢气和氧气,因此水是由氢气和氧气组成的

B、水是由两个氢原子和一个氧原子构成的

C、海水是无色透明的,它是一种纯净物

D、水中氢元素和氧元素的质量比为1∶8

分析:题所涉及的内容不复杂,但有较强的综合性,既考查了水的宏观组成、微观构成,同时又考查了对纯净物、混合物概念的理解。从宏观角度讲水由氢、氧两种元素组成,从微观角度讲一个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成,故A、B不正确。纯净物不是以物质的“洁净”、“无色透明”等作为判断的依据,而是以物质的种数是否惟一来决定,海水中溶有多种物质故属混合物,C选项不合题意。D正确。

6.在下列化学变化过程中X![]() Y

Y![]() Z,X代表的物质可以是( )

Z,X代表的物质可以是( )

A、Cu B、AgNO3 C、Ba(OH)2 D、CuO

分析:此题看似简单,实际有一定的难度,属判断隐蔽物质题型。对物质的类别,化学性质及化学反应必须具备的条件的掌握要求较高,所学知识应用要“巧”。A中Cu的金属性不活泼(根据是金属活动性顺序表),不与盐酸发生反应,B中AgNO3与HCl反应生成难溶物AgCl和HNO3,而HNO3可与NaOH发生中和反应,故B符合题意;C可与HCl发生中和反应,但生成BaCl2不与NaOH反应,故C不合题意;D中CuO与HCl反应生成CuCl2,再与NaOH发生复分解反应生成难溶于水的Cu(OH)2,复分解反应能进行到底。所以应选B、D。

7.下列化学方程式或电离方程式书写正确的是( )

A、C+CO2![]() 2CO↑

2CO↑

B、CO2+BaCl2+H2O=BaCO3↓+2HCl

C、2Fe+3Cu(NO3)2=2Fe(NO3)3+3Cu

D、Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-

分析:判断化学方程式的正误①看是否遵循了书写方程式原则,②看是否注明反应条件和生成物状态;判断电离方程式正误首先看被电离物质的化学式和电离后离子符号的正误,其次是看正、负电荷数是否“守恒”。A选项反应物中CO2是所态,故生成物CO不用“↑”表示其状态;B选项中的反应不可能发生,因为BaCl2属强酸直不与弱酸(CO2+H2O=H2CO3)发生化学反应;C选项没有遵守客观事实,因为Fe与Cu(NO3)2反应只能生Fe(NO3)2故A、B、C均有错误,D正确。

8.A、B、C、D均为钠的化合物,其中A、C由两种元素组成,B、D由三种元素组成。

(1)已知A、B均能跟物质X反应,生成硝酸钠和水,无气体产生,则A是(填名称或化学式均可)_________;

B跟X反应的化学方程式是______________________。

(2)已知C跟物质Y反应,生成硝酸钠和一种不溶于稀硝酸的白色沉淀,则C是(填名称或化学式均可)__________,Y是(填名称或化学式均可)__________________。

D跟物质Z反应,也生成硝酸钠和一种不溶于稀硝酸的白色沉淀,则D跟Z反应的化学方程式是______________。

分析:根据含钠化合物的元素种数和与X反应生成NaNO3和H2O,可判断A、B应为含有钠元素的氧化物和碱。故A是氧化钠B为NaOH。(2)中有一“特征”反应现象,生成“不溶于稀硝酸的白色沉淀”而且C只有两种元素组成,故可判断C是氯化钠,Y是硝酸银。因为D物质由三种元素组成的盐,与Z反应的“特征”现象也是“不溶于稀硝酸的白色沉淀”和硝酸钠,根据盐与Z反应生成硝酸钠(盐)和不溶于稀硝酸白色沉淀物可判断D是硫酸钠,Z是硝酸钡。

答:(1)氧化钠(或写Na2O);NaOH+HNO3=NaNO3+H2O。

(2)氯化钠(或写NaCl);硝酸银(或写AgNO3);Na2SO4+Ba(NO3)2=BaSO4↓+2NaNO3。

9.下列有关溶液的说法中,正确的是( )

A、不饱和溶液转化为饱和溶液,其溶质的质量分数一定增大

B、饱和溶液中析出晶体后,溶质的质量分数一定减小

C、只要温度不变,某饱和溶液中溶质的质量分数一定不变

D、降温时,饱和溶液可能不析出晶体

分析:饱和溶液转化为不饱和溶液的途径有:①对于大多数溶解度受温度影响较大的固体,可采用降温法,②蒸发掉一部分溶剂,③增加溶质。由于①中溶质、溶剂质量均没有改变,所以溶质质量分数不变,②、③中溶质质量增大,所以选项A错。饱和溶液若是降温析出晶体则溶质质量分数改变,加热蒸发溶剂温度又恢复到原来温度,则溶质质量分数不变,所以B选项错。温度不变,溶质的溶解度是一定值,故溶质质量分数不会改变,C对。如果某物质的溶解度随温度降低而减小,则其饱和溶液降温时有晶体析出,反之则没有晶体析出,故D正确。

10.二氧化碳饱和溶液的pH=5.6,凡酸性比其强的雨水称为酸雨。某次下雨从A地测得雨水pH=4,B地测得雨水pH=6.6,则( )

A、A地是酸雨 B、B地是酸雨 C、均是酸雨 D、均不是酸雨

分析:pH值的一般取值范围是0~14,pH=7溶液呈中性,pH>7溶液呈碱性,pH<7溶液呈酸性,pH值越小则酸性越强。由于矿物燃料的燃烧、石油炼制过程排放的废气等使空气中含SO2、NO2等气体,它们与雨水反应生成H2SO3、HNO3等,使溶液的pH值降低到小于5.6,故A地是酸雨,说明空气污染严重,而B地雨水pH值接近7,说明B地空气中含SO2、NO2等气体较少,污染小,故答案为A。

【同步练习】

一、填空题:

1.某元素的原子结构示意图为![]() ,该元素原子核内质子数为___________,该元素属于__________(填金属、非金属、稀有气体)元素。

,该元素原子核内质子数为___________,该元素属于__________(填金属、非金属、稀有气体)元素。

2.俄罗斯科学家最近合成了核电荷数为114的元素的原子,经测定该原子的相对原子质量为289,,则其中子数与电子数的差是___________。

3.1996年科学家在宇宙深处发现了H3+离子和H3分子,请回答:

(1)1个H3+离子中有________个质子_________个电子。

(2)构成H3分子的原子的结构示意图是___________(填序号)

(3)H3属于__________。(填混合物或单质或化合物)

4.某广告语“本饮料是纯天然产品,绝对不含化学物质”是不科学的,

因为:_______________________________。

5.已知溴元素的元素符号为Br,溴原子结构示意图为![]()

问:(1)X的值为_____________

(2)溴元素的化学性质与下列哪种元素的化学性质最相似___________(填序号)

(3)溴化氢的化学式为:_______________。

(4)溴化氢的水溶液是一种酸,该酸的名称是:_________________。

6.构成并保持水化学性质的最小微粒是______________;在氧气、二氧化碳、二氧化硫中都含有相同的__________,在它们相同数目的分子中,都含有相同数目的_________________。

7.写出由碳、氢、氧、钠中的某些元素组成的符合下列要求的物质的化学式:

(1)常用作还原剂的气态化合物:_____________;(2)酸性氧化物______________

(3)碱性氧化物________________;(4)正盐___________;(5)酸式盐_______________。

8.下列是对氯气性质的描述:①黄绿色 ②有刺激性气味 ③气体 ④能与水反应 ⑤能与金属单质反应 ⑥能与强碱溶液反应

用序号回答:属于其物理性质的是_______________,属于化学性质的是_______________。

9.康泰克等以前治疗感冒药的常用药,因含PPA(苯丙醇胺)对人体有较大副作用而被禁用。PPA的化学式为C9H13ON,它由________种元素组成,每个PPA分子中共含有________个原子,其相对分子质量为:________。(相对原子质量:H—1,C—12,N—14,O—16)。

10.在化学反应中,物质所含元素的化合价发生变化的反应就是氧化还原反应。

例如:![]() 反应前后,Na、Cl的化合价发生了变化,该反应是氧化还原反应。

反应前后,Na、Cl的化合价发生了变化,该反应是氧化还原反应。

(1)根据化合价是否变化分析,下列反应属于氧化还原反应的是(填序号):__________

(A)2Mg+O2![]() 2MgO (B)CaO+H2O

2MgO (B)CaO+H2O![]() Ca(OH)2

Ca(OH)2

(C)2KClO3![]() 2KCl+3O2↑ (D)CaCO3

2KCl+3O2↑ (D)CaCO3![]() CaO+CO2↑

CaO+CO2↑

(E)H2+CuO![]() Cu+H2O (F)HCl+NaOH

Cu+H2O (F)HCl+NaOH![]() NaCl+H2O

NaCl+H2O

(2)根据上面的分析和推理,对四种基本反应类型是否属于氧化还原反应,作出恰当概括:

置换反应:______________________________;

化合反应:______________________________;

分解反应:______________________________;

复分解反应:______________________________;

二、选择题

1.我们能够嗅到远处花香的事实可以说明( )

A、分子有质量 B、分子之间有空隙 C、分子在不断地运动 D、分子能保持物质的化学性质

2.下列关于Fe、Fe2+、Fe3+的说法中,正确的是:( )

A、它们结合其他原子的个数相同 B、它们的质子数不同

C、它们的最外层电子数相同 D、它们的核外电子数不同

3.甲醛(化学式为CH2O)是室内装潢时的主要污染物之一,下列说法正确的是( )

A、甲醛是由碳、氢、氧三种元素组成的

B、甲醛是由碳原子和水分子构成的

C、甲醛分子是由碳原子、氢气分子、氧原子构成

D、甲醛由一个碳元素、二个氢元素、一个氧元素组成

4.“垃圾是放错了位置的资源”,应该分类回收,生活中废弃的铁锅、铅制易拉罐,铜导线等可以归为一类加以回收,它们属于( )

A、氧化物 B、盐 C、金属或合金 D、碱

5.1999年度诺贝尔化学奖获得者艾哈迈德·泽维尔(Ahmed H. Zevail),开创了“飞秒(10-5)化学”的新领域,使运用激光光谱技术观测化学反应时分子中原子的运动成为可能,你认为该技术不能观察到的是( )

A、化学变化中反应物分子的分解 B、反应中原子的运动

C、化学变化中生成物分子的形成 D、原子核的内部结构

6.下列自然现象的过程中,存在化学变化的是( )

A、冰雪融化 B、形成酸雨

C、发生沙尘暴天气 D、二氧化碳物质使地球表面气温升高

7.在反应A+3B→2C+2D中,A和B的相对分子质量之比为7∶8,已知2.8克A与一定量B完全反应,生成3.6克D,则在此反应中,B和C的质量比为:

A、4∶3 B、3∶4 C、12∶11 D、11∶12

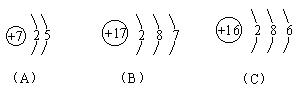

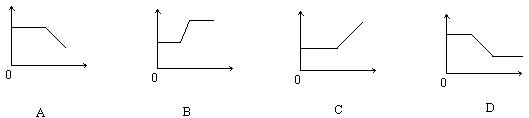

8.向一定量的Ba(OH)2溶液中逐滴加入稀H2SO4溶液,与反应有关的变化关系用下图表示,其中错误的是:

9.把一只新鲜的生鸡蛋放入盛有大半杯水的水杯中,向水中逐渐加入食盐,假定溶液体积变化可以忽略不计,下列图象能正确表示此过程的是(横坐标表示加入食盐的质量,纵坐标表示鸡蛋浸入液体的体积)

参考答案:

一、填空题:

1.8 非金属 2、61 3、(1)3 2 (2)(C) (3)单质

4.饮料中所有物质(如水等)都是化学物质。

5.(1)35 (2)(B) (3)HBr (4)氢溴酸

6.水分子;氧元素;氧原子

7.(1)CO (2)CO2 (3)Na2O (4)Na2CO3 (5)NaHCO3

8.①②③;④⑤⑥

9.4、 24、 151

10.(1)A、C、E

(2)都是氧化还原反应;有单质参加的是氧化还原反应;

有单质生成的是氧化还原反应;都不是氧化还原反应。

二、选择题:

1.C 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.C 8.B 9.D