语文摸拟测试卷十一

总分:120分 时间:150分

一、积累运用(共25分)

(一)积累(10分)

1、根据拼音写汉字(2分):

qì 今 广mào 横gèn 回sù

2、默写古诗文的上句或下句(8分):

(1) , 千树万树梨花开。

(2)学而不思则罔; 。

(3) ,若出其中; ,若出其里。

(4)予独爱莲之 , 。

(5)俱往矣, , 。

(6)万里赴戎机, 。

(7)晴川历历汉阳树, 。

(8) ,三军过后尽开颜。

(二)运用(11分)

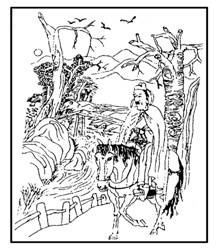

3、下列画面是一位老师为《天净沙·秋思》配的插图。请你结合原诗,谈谈你的修改意见,并说明为什么。(5分)

3、下列画面是一位老师为《天净沙·秋思》配的插图。请你结合原诗,谈谈你的修改意见,并说明为什么。(5分)

修改意见:

修改原因:

4、请以下列例句为开首句仿照此句式再写三句,与其形成一首小小的哲理诗:(3分)

如果你付出几多辛勤,那么到秋天将收获无限硕果。

5、写出《朝花夕拾》中3篇文章的题目,并各用一句话概括其主要内容。(3分)

(三)探究(4分)

6、阅读下面三则材料,写出你从中探究得到的规律。(4分)

材料一:国外有个国家曾有座黑色的大桥,由于桥的颜色趋向干阴暗、凄惨,故而有不少生活丧失信心进而失望的人在此自杀。这座黑色的桥下,每天都可以看见尸首,一度这座桥成了死神的象征。后来,这座桥被涂以天蓝色,自杀的人就大大减少了。又涂以粉红色以后,自杀渐渐绝迹。

材料二:美国有座监狱开始是褐黑色的墙壁,犯人不服管教,相互间也争斗不止。后来改为粉红色,以上现象才趋以减少。据说粉红色有镇静作用。对性情暴躁的犯人心理有一定的影响。

材料三:各种乱涂乱抹,杂乱无章的色彩环境,会对视觉产生不良影响,黑色的马路和刺眼的血红门窗会使人烦躁和恐惧……这些就是视觉污染。

二、阅读理解(共45分)

(一)我们的知识是有限的

[意大利]伽利略

基于长期的经验,我似乎发现,人们在认识事物时处于此种境地:知识愈浅薄的人,愈欲夸夸其谈;相反,学识丰富倒使人在判断某些新事物时,变得甚为优柔寡断。

从前有一人,生在一个人迹罕至的地方,但他天资颖慧,生性好奇。他喂养了许多鸟雀,饶有兴味地欣赏其啁啾 ,聊以自娱。他极为惊异地发现,那些鸟儿运用巧妙之技,借助呼吸之气,能随心所欲地叫出各种声音,皆好听极了。一日晚间,他在家听到附近传来一种声音,十分悠扬,遂臆断为一只小鸟,出去捕之。路上,遇见一位牧童,正在吹着一根木管,同时手指在上面按动着,忽而捂住某些孔眼,忽而放开,使木管发出了那种响声,宛然喈喈鸟语,不过发音方式迥然不同。他惊诧不已,并在好奇心驱使下,送给牧童一头牛犊,换取了那支笛子。他通过思索意识到:假使牧童未从此地路过,他将永远不会晓得,自然界有两种产生声音和乐音的方法。他决定离家出走,意欲经历一些其他奇事。翌日,当他经过一幢茅舍时,听见里面响着一种乐音,为了弄清是支笛子还是只乌鸦,他信步而人。只见一少年,正用拿在右手的一根弓,拉着绷在左手持着的一只木匣子上的几条筋,同时指头在筋上移动着:根本不必吹气,那件乐器就发出了各种悦耳的声音。此时他有多么惊愕,凡是像他一样具有智慧和好奇心的人,都是可想而知的。他偶然见识了这两种意想不到的产生声音和乐音之新法后,遂开始相信自然界尚会存在其他方法。然而又令他感到十分奇妙的是,当他走进一座圣殿时,为了瞧瞧刚才是谁在奏乐,便往门后看去,发觉音响是在开门之际产生自门枢和铰链。另外一次,他兴致勃勃地走进一家酒店,以为能看到某人在用弓轻轻触动小提琴的弦,但看见的却是有个人正用一只手指的指尖,敲着一只杯子的杯口,使其发出清脆的响声。可当他后来观察到,黄蜂、蚊子与苍蝇不是像鸟雀那样,靠气息发出断断续续的啼叫声,而是靠翅膀的快速振动,发出一种不问断的嗡嗡声时,与其说他的好奇心越发强烈了,毋宁说他在如何产生声音的学问方面变得茫昧了,因为他的全部阅历俱不足以使他理解或相信:蟋蟀尽管不会飞,但却能用振翅而非气息发出那般和谐且响亮的声音。嗣后,当他以为除上述发声方式之外,几乎已不可能另有他法时,他又知悉了各式各样的风琴、喇叭、笛子和弦乐器,种类繁多,直至那种含在嘴里、以口腔作为共鸣体、以气息作为声音媒介物的奇特方式而吹奏的铁簧片。这时他以为自己无所不晓了,可他捉到一只蝉后,却又陷入了前所未有的无知和愕然之中;无论堵住蝉口还是按住蝉翅,他都甚至无法减弱蝉那极其尖锐的呜叫声,而不见蝉颤动躯壳或其他躯壳什么部位。他把蝉体翻转过来,看见胸部下方有几片硬而薄的软骨,以为响声发自软骨的振动,便将其折断,欲止住蝉鸣。但是一切终归徒然,乃至他用针刺透了蝉壳,也没有将蝉连同其声音一道窒息。最后,他依然未能断定,那鸣声是否发自软骨。从此,他感到自己的知识太贫乏了,问他声音是如何产生的,他坦率地说知道某些方法,但他笃信还会有上百种人所不知的、难以想象的方法。

我还可以试举另外许多例子,来阐释大自然在生成其事物中的丰富性,其方式在感觉与经验尚未向我们启示之时,都是我们无法设想的,即便经验有时仍不足以弥补我们的无能。故此,倘若我不能准确地断定彗星的形成之因,那么我是应当受到宽宥的,况且我从未声言能够做到这一点。因为我懂得它会以某种不同于我们任何臆度的方式形成。对于握在我们手心的蝉儿,都难以弄明白其鸣声生自何处,因而对于处在遥远天际的彗星,不了解其成因何在,更应予以谅解了。

7、请用一句话概述文章的主要内容。(2分)

8、根据文章内容,简述8种声音的来源及作者由此得出的结论(5分)

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

结论:

9、请一句名言来归结本文的主题思想。并说说它给你的启示。(2分)

10、你知道蝉是怎样发声的吗?如知道,请简述其原理;如不知,请猜测蝉发生的原因。(3分)

(二)谈“蚍蜉之勇”

黄 俊

“蚍蜉撼大树,可笑不自量。”这是唐代文学家韩愈的《调张籍》诗中的名句。时至今日,“蚍蜉撼树”已成为一句成语,比喻不自量力。一提起这个成语,人们眼前就会浮现出一幅一群蚂蚁正在摇动一棵参天大树的可笑图景。但仔细想来,我渐渐觉得并不那么可笑了,而开始佩服起“蚍蜉”们的那种超人的胆识——没有尝试过,怎知撼不动呢?

事实上,世界上有许多貌似“大树”的东西,只有撼它一撼才会知道它并不如想象中的那么坚固。达尔文的“进化论”在今天已被世人广泛接受,他打破了“上帝造人”的神话。但在进化论问世以前,“上帝造人”论在人们心目中不正是一棵不可动摇的“大树”吗?然而“不自量”的达尔文却告诉人们:这棵“大树”实际上不过是一棵“朽木”。假如达尔文没有“蚍蜉”的精神,那么人类对自身起源的正确认识不知还要推后多少年。伽利略也是以同样的“蚍蜉”之勇,在比萨斜塔上抛下了一轻一重两个铁球,用它们同时落地的事实推翻了“重的物体比轻的物体下落得快”的理论,而古希腊哲人亚里士多德的这一理论正是当时人们公认的“大树”。

如果“大树”真的坚如磐石又如何呢?请看著名的赤壁之战。面对数十万曹军这棵“大树”,吴方主帅周瑜就是一个勇敢的“撼树者”,他正是因为这一战而留下一世英名,苏轼“大江东去”的千古绝唱也由此而发。然而,假使 “东风不与周郎便”,恐怕周瑜也难逃“蚍蜉”,的恶名了。可是如果周瑜为此而不冒“撼树”之险,便屈膝求和,那么东吴很可能就此灭亡。这一兴一亡,恰恰就在于有没有“蚍蜉”之勇。

这里,我所讲的“蚍蜉”之勇,就是克服困难的勇气和争取胜利的信念。革命历史上,有工农红军靠“蚍蜉”之勇,走过了万里征途,创造了世人难以置信的奇迹;科学王国里,有居里夫妇靠“蚍蜉”之勇,在极其简陋的小实验室里,发现了放射性元素;艺术殿堂里,有贝多芬靠“蚍蜉”之勇,虽两耳失聪,贫困潦倒,却为全人类留下了一部部光辉的乐章;体育赛场上,有聂卫平靠“蚍蜉”之勇,多次在中日围棋擂台赛中,力挽狂澜,以连胜的战绩横扫日本棋坛。

当然,有志者并不一定事竟成。俗话说:“谋事在人,成事在天。”事业的成就,除了要靠“蚍蜉之勇”外,还需要天时、地利、人和等客观条件。但比较而言,主观努力还是主要方面,只有主观上做好了准备才有可能抓住机遇。还是以周瑜为例,假使他未战先思和,那么即使日日东风大作也是无用;假如周瑜虽有“蚍蜉之勇”,却天公不作美,那么他也只能无奈了。正如王安石所言“力足以至焉(而不能至者),于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?”

可见,真正应该被讥笑的不应是“撼树”的“蚍蜉”,而应是那些怕被称为“蚍蜉”而不敢去“撼树”的人。

11、把论点句找出来,写在下面的横线上。(2分)

12、文章除采用事例、道理论证外,还采用了哪种论证方法,试举例分析其好处。(2分)

13、以“昆虫世界里”为开头,模仿划线句子在下面横线上为第4段添补一个有关证明“蚍蜉”之勇的例子。(2分)

14、文章1--5段已经充分地证明了自己的观点,为何还写第5段?能否去掉?为什么?(3分)

15、分析下列语句是否有局限性。如有作简要说明。(4分)

(1)知足者常乐。

(2)谋事在人,成事在天。

(三)习惯成自然

(孙 荪)

人生由于境遇的变化,会养成各种各样的习惯。习惯又会成为一种力量,对人的命运发生正面或负面的影响。

我平生头一个嗜好,是读书。早早地养成了读书的习惯,影响了甚至决定了我的人生目标。

那是读小学的时候。

开始的语文课,老是背诵“人手刀口牛羊”“大羊小羊黑羊白羊一起往山上跑”,我觉得乏味极了,成绩很差。

到了第三学期,语文书上有连续四篇课文叫做《伟大的祖国》,把中国的地理环境、自然特征、人:文历史,以琅琅上口的语言分别作了叙述。老师讲着,我默读着,课后大声朗诵起来,不觉竟背得滚瓜烂熟。一下子觉得自己懂得了许多,尤其是嘴上的表达功夫忽然像上了一个新轨道,作文开始受到老师表扬,整个学习成绩直线上升。

在这同时,自然常识课上分别有风雨雷电的课文,把我这农村孩子感到神秘的现象解说得简洁明白。放学回家,我照着课文复述给识字不多的父亲听,父亲竟是满脸激动,我第一次感到“振振有词”的神气。

文字是奇妙的,文章是奇妙的,书是奇妙的。这给了我,深刻的印象,我的读书兴趣由此引起。此后,每个新学期一发下新课本,在很短的时间内,我差不多就读过一遍。而且从小学到大学,我学过的人文学科的课文,差不多都是能够背诵的。从学习课文,我开始养成了读书的最初的习惯。

习惯,的确是一种力量,甚至是一种势力,一旦养成,它会自动推你向前。

然后,课外阅读,成了我日常功课之外的重要内容。

这是读初中的时候。

我先是迷上了苏联的科幻反特小说,继而是中国古代四大名著。农村孩子对《红楼梦》的生活太隔膜,翻翻开头就扔下了,直到大学才重新迷上它。当时的兴趣在另外三部,尤其是《水浒》。一百零八将成为一种“共名”,深刻地影响着我对现实生活中的人物的认识。再后就是当时团中央推荐的10部当代长篇小说。我的生活已经无一日可以离开小说了。

初三的暑假,我为学校放羊。为了不耽误读《青春之歌》,我每次总是先把羊赶得很远,使它们在我埋头读书时,不能走到公社的庄稼地边。估计羊们快吃到公社的庄稼时,正好是我读完30页小说的时间。我再一次把羊们赶到很远的地方,接着读另二个30页。

没有火炉(当然更谈不到暖气)的1958年的严冬,我拥被在煤油灯下读完了《红日》、《红旗谱》、《林海雪原》等7部小说。两只手因为裸露在外而冻得发肿然后变成冻疮,至今两手留下两个伤疤。可我那时几乎不曾觉得手出了问题。我已经完全进入了书中。

习惯成自然,之后,它的力量就更难估量了。

初中阶段初步养成的读书习惯,后来成为顽固的生命方式,支配着我的生活。不仅几十年不曾改变;而且变本加厉,几至于手不释卷。

宋代大文学家、大政治家欧阳修自述其读书是在“马上、枕上、厕上”,我对此十分会心,引为同调。上学期间自不必说,毕业以后,不论是下农村到工厂忙于具体工作,还是各种政治,运动以至文化大革命“读书无用论”猖獗的时代,对我来说,一切可用的时间和空间,都被我“改造”得可做读书之用。在十年动乱中,我夯实了我的哲学和文学基础,进入了独立思考和探索的层次。

读书的习惯成自然以后,读书成了一种幸福,人生的感觉也变了。因为有了书读,或者说读了书,平庸烦琐和纷乱无序的日子变得充实和丰富。它简直使人生变成了“盛宴”。由于读书,我感到目光变得日渐明亮和锐利,头脑变得活跃而有秩序,进而自己也觉得有话要说,有文章要写,而且不说不可,不写不行了。虽然还不能像古人说的“读书破万卷,下笔如有神”,但我相信,只要读书得法,这境界必定是会达到的。

16、“人生由于境遇的变化,会养成各种各样的习惯。”这种“境遇的变化”在文中主要指什么?作者养成了怎样的习惯?(3分)

17、“习惯又会成为一种力量,对人的命运发生正面或反面的影响?”为什么,试举例分析。(3分)

18、有句广告词叫:“以内养外”,结合最后一段内容,谈谈你对良好读书习惯的新看法。(3分)

19有人说:“一个好习惯养成一个好个性,一个好个性带来一个好命运。”请结合全文,说说它们给你的启示。(3分)

(四)阅读下面两个文言文片断,完成文后(20-23题,共10分)。

A、 公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。(《曹刿论战》)

B、 会匈奴大入赛……虏众盛,范(廉范)不敌。会日暮,令军士各交缚两炬,三头热(rè)火,营中星列。虏遥望火多,谓汉兵救至,大惊。待旦将退,范乃令军中褥食(在睡垫上就把早饭吃了)晨往赴之,斩首数百级,虏自相践踏,死者千余人。由此不敢复向云中。(《廉范以少击众》)

20、解释下列加点词在文中的含义:(2分)

(1)公将驰之( ) (2)遂逐齐师( )

(2)会日暮( ) (3)范不敌( )

21、用现代汉语翻译划线句的意思。(2分)

22、A文名为写长勺之战,却又没有真正描写战争场面。请结合文意,发挥想象,描写两军交战的场面(不超100字。)(3分)

23、A、B两文均是写以少胜多的战事,结合文意归纳他们能以少胜多的原因。(3分)

三、作文(50分)

24、日子是时间的流逝,是已成回忆的过去,是未开启的未来……。

请以“日子”为话题,写一篇不少于550字的记叙文,题目自拟。

语文摸拟测试卷参考答案

仅供参考

一、1、迄、袤、亘、溯 2、(1)忽如一夜春风来(2)思而不学则殆(3)日月之行 星汉灿烂(4)出淤泥而不染,濯清涟而不妖(5)数风流人物,还看今朝(6)关山度若飞(7)芳草萋萋鹦鹉洲(8)更喜岷山千里雪 3、修改意见:①诗中是瘦马,但画中的马比较健壮,应把马画得瘦骨嶙峋;②马的表情应该更忧郁些;③远处的树给人郁郁葱葱的感觉,与原诗不符;应有枯藤。④人物的帽子可以不戴,以体现出西风(头发改被吹起来。)等(答对三点即可)修改原因:①画面要与原诗内容相吻合,②与原诗意境也要吻合。4、略 5略 6、①不同的色彩对人们的神经刺激是不同的。②我们可以利用恰当的色彩来治愈人们性情暴躁的心理病。③杂乱无章的色彩是一种视觉污染。

二、(一)一个人在无意和有意中发现了声音的种种情形及原理。8、①听鸟鸣而知气息可发声;②听木笛而知不靠气息也可发声;③听拉琴而知不靠气息也可发声;④发现门枢和铰链因转动会发声;⑤发现指尖敲击杯口也会发声;⑥黄蜂震振翅发出声音;⑦铁簧片以口腔作共鸣体发声;⑧不知蝉声发自何处。结论:大自然生成事物的丰富性,不是我们能凭借经验能了解的。我们知识是有限的。9、“吾生也有涯,而知也无涯”。或:学之终身,有不能达之矣。10、在雄蝉的胸部下,紧靠后腿之后,是两块很宽的半圆形大盖片,此为“音盖”。音盖与其覆盖下的两个大空腔及其前面的薄膜,共同构成蝉的发音器官。

(二)11、我所讲的“蚍蜉”之勇,就是克服困难后勇气和争取胜利的信念。12、比喻证论:例略。13、昆虫世界里,有法布尔靠“蚍蜉”之勇,在粪坑边、在葡萄架下,追寻各类昆合的秘密,终于写出了震惊世界的《昆虫记》14、不能。事业的成就,除了靠“蚍蜉之勇”外,还需要天时、地利、人和等客观条件。作者以科学而全面的观点来写第⑤段,既实事求是,又合情合里,让人更愿意信服其观点。15、(1)有局限性 (2)有局限性。(三)16、小学阶段,遇到了好课文,养成了爱背诵的习惯;初中阶段,迷上了小说,养成了爱看课外书的习惯。17、因为习惯有好坏之分,好习惯培养好个性,促使我们向好的方向发展。坏习惯养就劣个性,导致事情向坏的方向发展。例(略)18、读书就是给自己炼内功,表达就是把这种内项彰显于文章外。“以内养外”揭示了养成读书好习惯对一个的好处。19、略。(四)20、驱赶 于是 适逢 抵抗 21、敌人从远处看见汉军密密的火炬,以为救兵已到,便大为惊恐。 22、有场面描写且想象丰富,语言流畅得3分。23、①知已知彼;②胆大心细;③出奇制胜;④得人心(任选其三答之)

三、24、参考标准一类卷:45-50分,中心明确,记叙生动形象,议论有独到的见解,结构精当,语言流畅。

二类卷:39-44分,中心明确,内容具体,结构完整,语言通顺。

三类卷:33-38分,中心尚明确,内容尚具体,结构尚完整,语言尚通顺。

四类卷:26-32分,中心不够明确,内容不具体,结构欠完整,语言欠通顺。

五类卷:25分以下,无明确的中心,无具体的内容,结构紊乱,文理不通。