高一地理第三单元课时练

(三)第一节 地理环境的差异性

下图是30oN附近的我国的五座名山的垂直自然带比较图,读图回答1~2题。

1、上图中1、2、3、4、5所代表的植被类型的名称是( )

A.常绿阔叶林、常绿阔叶林、温带落叶阔叶林、针阔叶混交林、针叶林

B.常绿阔叶林、常绿阔叶林、常绿阔叶林、常绿阔叶林、常绿阔叶林

C.热带雨林、亚热带常绿硬叶林、亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林

D.热带雨林、亚热带常绿阔叶林、温带落叶阔叶林、针阔叶混交林、针叶林

2、贡嘎山的垂直带谱与下列哪一座山的垂直带谱最相似( )

A.乞力马扎罗马 B.阿尔卑斯山 C.珠穆朗玛峰 D.安第斯山

3.下列高山中,山地的垂直分异最复杂的是( )

A.天山 B.祁连山 C.乞力马拉罗山 D.长白山

古诗云:“才从塞北踏冰雪,又向江南看杏花。”据此回答28—30题。

4.从地理学角度看,它描述的是 ( )

A.从低纬到高纬的地域分异 B.从山麓到山顶的地域分异

C.从沿海到内陆的地域分异 D.从平原到高原的地域分异

5.从塞北到江南的景观差异,产生的基础是 ( )

A.水分 B.光照 C.土壤 D.热量

6.陆地环境地域差异,产生的原因是 ( )

A.土壤不同 B.纬度和海陆位置不同 C.植被不同 D.气压不同

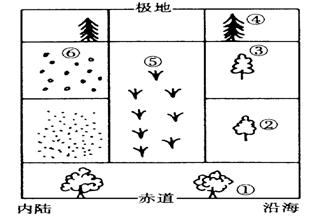

7. 看下面自然景观地域分异示意图 ,回答下列问题。(6分)

(1) ②的气候类型是 ,自然景观从①→②→③→④的变化产生的根本原因是

。

(2)③为温带落叶阔叶林,而同纬度的⑥为温带荒漠带,这种差异产生的原因是

。

(3)请写出②、⑤分别是什么自然带 ②、 ⑤

(4)镇江市丹阳可能在上图的 (代号)的自然带范围内。

8.形成从赤道到两极的地域分异规律的基础是

A.光照 B.热量 C.水分 D.土壤

9.一般说来,从沿海向内陆的地域差异表现最明显的地区是

A.高纬度地区 B.赤道地区划 C.中纬度地区 D.两极地区

10.读“自然要素关系图”,回答:

(1)此图反映出陆地环境具有 的特点。常常被作为自然环境标志的是 。

(2)图中A、B、C、D箭头中,表示形成黄土高原千沟万壑地质作用的是 ,表示不同温度带生长植物不同的是 ,表示绿地对城市空气净化作用的是 。(填字母,否则不得分)

(3)简要说明黄河含沙量大的原因。

。

答案:

1B 2C 3C 4A 5D 6B

7、(1)热量 太阳辐射在各纬度分布不均

(2)由沿海向内陆水分条件的变化

(3)亚热带常绿阔叶林带 温带草原带

(4)②

8B 9C

10.(1)整体性 生物(植被) (2)C A B

(3)黄河流经的黄土高原地区土质疏松,植被破坏严重,由于暴雨的冲刷水土流失严重(2分)

(三)第二节 地理环境的整体性

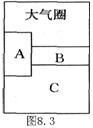

1.读地球四个圈层构成示意图3,回答图中所示的圈层A、B、C分别为( ) ( )

1.读地球四个圈层构成示意图3,回答图中所示的圈层A、B、C分别为( ) ( )

A 水圈、生物圈、岩石圈 B 生物圈、岩石圈、水圈

C 岩石圈、水圈、生物圈 D 生物圈、水圈、岩石圈

2002年,全球海域又处在一次中等强度的“厄尔尼诺”现象的多发期。据此回答2-4题。

2.下列关于“厄尔尼诺”现象的说法,正确的是( )

A.“厄尔尼诺”现象是由于气候变冷使得秘鲁寒流发生变化而引起的

B.“厄尔尼诺”现象是发生在圣诞节前后的秘鲁太平洋沿岸海水异常增温现象

C.“厄尔尼诺”现象还将继续光临亚太地区,使该地区产生大范围的洪涝灾害

D.“厄尔尼诺”现象使印度洋西海岸的非洲东部发生水灾

3.“厄尔尼诺”现象主要导致秘鲁( )

①洪水泛滥 ②干旱 ③使秘鲁渔业受损 ④使森林火灾多发

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

4. “厄尔尼诺”发生时水圈、大气圈及生物圈的变化是( )

A.大气环流变得更加稳定 B.秘鲁寒流的势力加强

C.秘鲁沿岸海水温度升高,使浮游生物的数量大增

D.大气、海洋相互作用导致生态平衡遭到破坏

5.近年来,生物礁的缔造者——珊瑚,在大量死亡。据研究这与大气中二氧化碳浓度及全球气温升高有关,此现象说明了地理环境具有( )

A.整体性 B.地域差异性 C.独特性 D.复杂性

6.下列叙述反映地理环境整体性“牵一发而动全身”特征的是( )

A.大量使用煤、石油最终导致海平面上升

B.森林砍伐后,木材蓄积量减少

C.围海造田,使海洋面积缩小

D.工厂排放污水,使水体中重金属含量增加

7.关于青藏高原的隆升与亚洲地理环境关系的叙述,错误的是( )

A.青藏高原的隆升改变了海陆分布与亚欧大陆轮廓,引发并加强了亚洲季风

B.青藏高原的隆升使中亚和西亚地区成为“干旱核心”

C.青藏高原的隆升阻挡了西伯利亚的南下气流,促进了黄土高原的形成

D.青藏高原的隆升使亚洲和太平洋地区生物种类大量减少,生态环境更加恶劣

8.图3-2-3表示“一山之隔两重天”,关于该图原理的正确叙述是( )

A.“一山之隔两重天”的形成是水圈—大气圈—岩石圈相互作用的结果

A.“一山之隔两重天”的形成是水圈—大气圈—岩石圈相互作用的结果

B.“一山之隔两重天”的形成与构造运动无关

C.在山地背风坡形成冷而干的天气

D.暖湿气流在山地迎风坡形成丰富的对流雨

9.关于黄河流域地理环境特征的叙述,正确的是( )

A.黄土高原黄土土质松散,利于耕作,应该大面积开垦

B.黄河流经黄土高原后含沙量增加,在下游淤积,易造成水患

C.黄土高原地表形态的形成与风力侵蚀有关

D.黄土高原水土流失得到治理后渤海的面积会逐渐缩小

10.关于大气圈与水圈之间能量传输与交换的叙述,正确的是( )

A.常年在信风的驱动下形成稳定的风海流是海洋对大气作用的表现

B.由于海洋水体与大气之间的温度差异,大气圈与水圈在不停地进行热量交换

C.气压升高时,海面就会相应升高

D.台风经过海面时,常常使海面变得更低

11.关于地球圈层间物质运动的叙述,错误的是( )

A.植物的光合作用和呼吸作用表明生物圈和大气圈之间存在明显的物质运动

B.通过植物的吸收作用使矿质元素从岩石圈迁移到生物圈

C.植物从土壤中吸收水分,表明水从岩石圈迁移到生物圈

D.生物残体腐烂分解后,其生成物又重新回到水圈、大气圈和岩石圈

D.生物残体腐烂分解后,其生成物又重新回到水圈、大气圈和岩石圈

图3-2-4表示圈层间的主要水分循环,读图回答12-13题。

12.有关水分循环各环节的叙述,正确的是( )

A.蒸发使水变成水蒸气,是水从水圈、岩石圈、生物圈进入大气圈的唯一途径

B.高纬度地区或高山、高原地区的降雪形成冰川或冰盖,成为岩石圈的组成部分

C.降水形成地表和地下径流,参与岩石圈的侵蚀和改造

D.如降水被生物吸收和利用,则不参与下一个水循环

13.有关水分循环的叙述,错误的是( )

A.水循环只是在水圈中进行的物质循环

B.水循环跨越了水圈、大气圈、生物圈和岩石圈

B.水循环跨越了水圈、大气圈、生物圈和岩石圈

C.水循环对地球表层系统的能量起着再分配的作用

D.水循环是地球表层系统其他物质运动与循环的传送带

14.右图自然要素的联系反映了自然地理环境的

A.差异性 B.整体性

C.区域性 D.单一性

15.人们要特别重视河流上、中游地区植被的恢复、保护以及水土流失的治理,是因为

A.某一要素的变化,不仅影响当地的自然环境,还对其他地区的自然环境产生一定的影响

B.水土流失给河流中上游带来的危害最大

C.因为河流中上游地区发生洪涝灾害的可能性最大

D.河流中上游一般地处干旱半干旱地区,风沙危害严重

答案:

1D 2B 3C 4D 5A 6A 7D 8B 9B 10B 11B 12C 13A 14B 15A

(三)第三节 圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因

1.图中表示喀斯特地貌的是( )

A.a B.b C.c D.d

2.喀斯特地貌的形成原因是( )

A.褶皱隆起 B.流水搬运与沉积作用

C.水的化学溶蚀作用 D.可溶性岩石构成地表

3.喀斯特作用的本质是( )

A.流水对岩石圈的侵蚀、搬运和沉积作用

B.含有二氧化碳的水对可溶性岩石的溶蚀和淀积作用

C.风力对岩石圈的侵蚀、搬运和沉积作用

D.冰川对山体的侵蚀作用

4.喀斯特地貌发育的最基本条件是( )

A.岩石有风化裂隙 B.岩石中含有化石

C.岩石具有层理构造 D.岩石具有可溶性

5.水对碳酸盐类岩石的溶蚀力大小主要取决于( )

A.二氧化碳、有机酸和无机酸的数量多少

B.二氧化碳和碱性物质的数量多少

C.碱性物质的数量多少

D.二氧化氮、有机酸和无机酸的数量多少

6.对地表水或地下水的流动性影响最小的是( )

A.大气降水 B.地面坡度

C.太阳辐射 D.岩石裂隙的类型和连通性

7.与桂林山水形成和发育关系不密切的是( )

A.岩石条件 B.土壤条件 C.气候条件 D.生物条件

8.桂林地区的石灰岩属于( )

A.火山喷发作用形成的岩浆岩 B.高温高压条件下形成的变质岩

C.岩浆活动形成的沉积岩 D.外力作用形成的沉积岩

9.有关桂林地区自然条件的叙述,正确的是( )

A.地形与气候有利于地表水和地下水的形成和富积 B.漓江谷地自东向西横贯全境

C.流水的搬运与沉积作用强烈 D.地势南高北低

10.喀斯特地貌给人类生产和生活带来的影响是( )

A.地表崎岖、地基稳定性强,有利于交通线的建设

B.地表崎岖、地基不稳定,不利于交通线的建设

C.平地虽小、但土壤肥沃,有利于种植业发展

D.穷山恶水、资源贫乏,不利于经济的发展

图3-3-4表示我国某地地形发育示意图,读图回答5—6题。

11.图中甲地反映的地形主要分布在我国的( )

11.图中甲地反映的地形主要分布在我国的( )

A.黄土高原 B.云贵高原

C.内蒙古高原 D.青藏高原

12.下列选项中,描述该地区景观的是( )

A.不识庐山真面目,只缘身在此山中

B.会当岭绝顶,一览众山小

C.山在两岸走,人在画中游

D.一片孤城万仞山

答案:

1B 2C 3B 4D 5A 6C 7B 8D 9A 10B 11B 12C

(三)第四节 单元活动 学会应用地形图

|

单位:cm

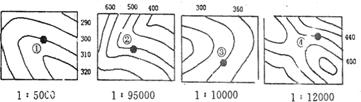

1.图中数字表示的各地坡度最大的是( ) ( )

A.① B.② C.③ D.④

2.若上述四地均位于我国东南沿海某地区,则 ( )

A.①地气温肯定较②地高 B.②地为分水岭C.③地降水较①地丰富 D.④地宜修筑梯田发展种植业

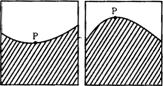

3.下图是等高线地形图上过P点的两幅剖面图,两剖面线垂直相交于P点,则P点所在的地形部位是( )

3.下图是等高线地形图上过P点的两幅剖面图,两剖面线垂直相交于P点,则P点所在的地形部位是( )

A.山峰 B.盆地

C.鞍部 D.山谷

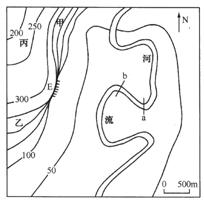

读下图,判断4~6题。

4.河流ab段的流向为 ( )

A.自西北向东南 B.自东南向西北 C.自东北向西南 D.自西南向东北

5.断崖顶部的E点海拔可能为 ( )

A.59m B.99m C.199m D.259m

6.下述土地利用方式中较不合适的是( )

A.甲坡修水平梯田种水稻 B.丙坡种植果树

C.乙坡植树种草 D.乙坡修水平梯田种水稻

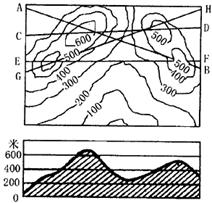

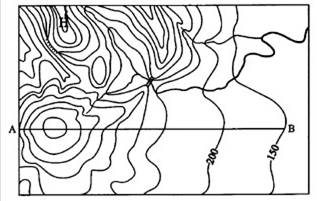

下图是某地等高线地形图,LG为剖面线,回答7—8题。

7.不属于LG线穿过的地形是

7.不属于LG线穿过的地形是

A.山地 B.平原

C.陡崖 D.盆地

8.沿LG线,最高点与最低点的相对

高度不高于

A.500 m B.600 m

A.500 m B.600 m

C.700 m D.800 m

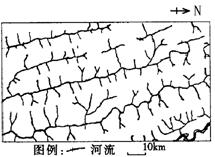

下图是某地水系分布图,读图回答9—11题。

9.图示地区其地形地势具有的特征是( )

A.山河相 B.中部高、四周低

C.东北高、西南低 D.地势低平、河网稠密

10.图示地区的地形属于 ( )

A.断块山地 B.褶皱山地 C.冲积平原 D.地垒谷地

11.与图示地形特征较吻合的是 ( )

A.长江中下游平原 B.黄土高原 C.江南丘陵 D.横断山区

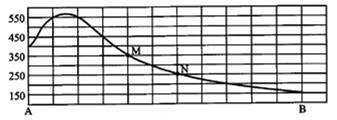

12.读下图,与平面图中自X至Y地势变化最符合的剖面图是( )

12.读下图,与平面图中自X至Y地势变化最符合的剖面图是( )

|

13.右图中的四条剖面线与剖面图相符的是

A.AB B.CD C.EF D.GH

14.关于等高线地形图的正确叙述是

A.等高线向高处凸出处为山脊 B.等高线向高处凸出处为山谷

C.等高线密集处,代表地形为陡崖 D.等高线密集处,地面坡度小

15.图中等高距相同,则有关a、b、c、d处坡度大小的说法正确的是

A.a=b=c=d B.a>c>d>b C.b>d>c>a D.c>b>a>d

16.读图,完成下列各题。

16.读图,完成下列各题。

(1)在图中标注出该区域的最高点(以H表示),该点海拔的范围约 米。

(2)在地形图下的网格中,画出沿AB线的地形剖面图。

(3)在图示区域内拟修建一个

小型水库。从地形特点考虑选择

水坝的最佳位置,用“∥” 标

注出水坝的最佳位置。

答案:

1.C 2.C 3.C 4.B 5.D 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B 11.D 12.C 13.B 14. A 15.B

16.(1)H位置见图,600-649

(2)垂直坐标标注正确 剖面线正确 (参见图)

(3)见图

(3)见图