高二级地理上期末八校联考试题

地理必修3模块

命题:佛山一中高二地理备课组 命题人:李志伟、蔡清辉;审题人:徐敏彤、周仁桂

考试时间:90分钟 满分:100分 2008.1

第一卷 选择题(75分)

一、单项选择题(每小题1.5分,共50小题,75分。每小题只有一个选项符合题目要求,请将你认为最佳选项的字母代号填涂在答题卡上)

随着区域经济社会的快速发展,有学者提出中国宏观区域经济的“新三大地带”的划分方案,分为东北及东部沿海地带、中部及近西部地带、远西部地带。读图和表格,完成1-4题。

|

2003年中国“新三大地带”的基本情况(资料来源:2004年国家统计年鉴)

| 地带 | 面积 比重(﹪) | 人口 比重(﹪) | 地区生产总值比重(﹪) | 人均地区生产总值(元/人) |

| 东北及东部沿海 | 17.8 | 42.9 | 63.6 | 15936 |

| 中部及近西部 | 32.6 | 53.1 | 33.0 | 6680 |

| 远西部 | 49.8 | 4.0 | 3.4 | 9168 |

1.区域的划分应依据一定的指标。以下不属于区域划分的自然因素的指标是

A.气候 B.地形 C.洋流 D.植被

2.以下省区全部属于远西部地带的是

A. 新疆、青海、 甘肃、宁夏 B. 新疆、青海、西藏、内蒙古

C. 新疆、西藏、云南、甘肃、 D. 西藏、内蒙古、甘肃、宁夏

3.制约上题选项区域发展的最重要的经济原因是

A.资金、技术、人才匮乏 B.农业基础薄弱

C.水土流失严重 D.自然资源不足

4.我国西部地带今后经济发展应注重的问题是

A.有步骤地重点治理和开发大江大河、能源、矿产等资源

B.大力发展城乡基础设施建设、发展沿边贸易,扩大旅游创汇

C.巩固和加强农业基础,大力发展绿洲农业和林牧业

D.改善生态环境,保护天然林草,因地制宜的退耕还林还草

珠江三角洲历史上以桑基鱼塘闻名全国,并且是我国十大商品粮基地之一、三大蚕桑基地之一、最大蔗糖基地。近年来,农业生产结构已经发生巨大变化,甚至出现大片出租、出售土地的现象。请根据所学知识,回答5~7题。

5.珠江三角洲形成“桑基”农业的有利条件是

A.地势低平,河流众多,水网稠密 B.气候高温少雨

C.光照强,昼夜温差大 D.具有肥沃的红壤

6.近年来,珠江三角洲农业生产发生巨大变化的主要原因有

A.粮食需求量的大幅减少 B.全球气候变暖

C.劳动力价格的不断减少 D.农业土地价格的不断提高

7.广东省北部山区及粤东、粤西等地经济发展比较缓慢,现将与珠江三角洲地区联手,在当地划出专用土地设立产业转移园区。下列生产模式中,适宜当地发展的是

A.发展天然橡胶、花卉、水果等高产值农产品生产

B.发展杉木—果树—稻田—鱼塘的立体农业生产

C.发展技术密集型工业,发挥当地的人才优势

D.大力发展粮食生产,提高复种指数

“人家半凿山腰住,车马多从头顶过”,右图是我国某地居住景观的示意图。判断下列8—9题。

“人家半凿山腰住,车马多从头顶过”,右图是我国某地居住景观的示意图。判断下列8—9题。

8.形成这一居住景观的最主要原因是

A.风俗习惯 B.地表形态

C.土壤性质 D.地质构造

9.有这种居住景观的地区,最须克服的环境问题是

A.土壤盐碱化 B.洪水泛滥

C.地层下陷 D.水土流失

读经济发展与环境关系示意图,回答10~11题。

10.图中A——B阶段的主要产业可能有

10.图中A——B阶段的主要产业可能有

A.航天工业 B.耕作农业

C.钢铁工业 D.电子工业

11.一些发达国家的环境污染水平于B点以后发生转变,其原因是

①增加环保投入 ②工业技术进步 ③产业结构调整

④工业发展迅速减慢 ⑤城市化水平不断提高

A.①②⑤ B.①②③

C.②③④ D.②③⑤

位于粤北河源市连平县上坪镇的欧村,地处105国道边,距河源市区140公里,与广州市最近距离241公里。该村现有32户共201人。现有水田99.4亩,旱地80亩,山林近5000亩;有水域面积3万多平方米的水库。保留着较完整的围屋,其中70%具有上百年历史。欧村现有劳动力60人,年人均纯收入仅有600元左右。完成12—13题。

12.下列关于欧村资源优势的说法正确的是

A.劳动力资源丰富 B.水源充足,土地资源丰富

C.土地生产力高 D.环境优美,社会协作条件好

13.为了因地制宜,发挥当地资源优势,适合当地发展的主导产业是

A.观光农业和旅游业 B.出口加工工业

C.园艺业和家禽饲养业 D.商品谷物农业

读某国国情简表,回答14-16题。

| 面积 | 1.4×104km2 |

| 人口和民族 | 427万,3/4以上为犹太人 |

| 国土特征 | 50%以上为沙漠;盐碱地面积广 |

| 农业特点 | 种植业尤为发达 |

14.从自然条件分析,该国发展农业生产的限制性条件是

A.劳动力 B.水源 C.市场 D.农业科技

15.该国盐碱地面积广的主要人为原因是

A.气候干燥 B.不合理的灌溉 C.种植业发达 D.围海造田

16.该国农业发展的自然条件比较差,但种植业发达,主要受益于

A.广阔的市场 B.发达的交通运输

C.先进的农业科技 D.传统的耕作经验

我国西北地区荒漠化现象严重,影响区域经济发展,回答17~18题:

17.引起西北地区沙漠化进程速度快的自然原因是

A.西部地区的耕作与放牧的粗放 B.远离海洋,降水少,风蚀严重

C.西部地区易发生虫害和鼠害 D.西部地区毁林和开垦草原现象严重

18.保护和恢复西部的生态环境,可采取的措施有

①把生态建设放在首位 ②加强天然气输气管道沿途村镇的资源使用,减少对林草的开发 ③重点地区实行严格退耕还林还草 ④停止开发自然资源以保护生态环境 ⑤将西部农村居民全部迁入城市

A.①②③ B.②③④ C.①③⑤ D.①②④

湿地与森林、海洋被称为全球三大生态系统,其在防洪、抗旱、调节气候、控制污染等方面具有其它生态系统不可替代的功能和效益,被誉为地球之“肾”。据此分析19—21题:

19.下列地理事物中都属于湿地的是

①三峡水库 ②滩涂 ③黄河 ④渤海 ⑤水稻田 ⑥台湾海峡

A.①②③④ B.②③⑤⑥ C.③④⑤⑥ D.①②③⑤

20.我国政府下令停止开垦三江平原上的沼泽地,主要原因是

A.三江平原的土壤十分贫瘠 B.开发的成本太高

C.粮食过剩,价格下降 D.为了保护、改善生态环境

21.长江中下游湿地破坏严重,主要是因为该地区

A.用水增多,地表水减少 B.围湖造田,泥沙淤积

C.城市化进程加快,占用大量湿地 D.大片湿地改为鱼塘

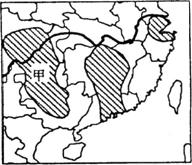

下图所示为我国南方地区,回答22~23题:

22.该地区的主要生态问题是

A.水土流失 B.土地沙化 C.土地盐碱化 D.土壤酸化

23.解决该地区农村能源问题的有效措施是

A.开发太阳能、风能等新能源 B.大办沼气和营造速生薪炭林

C.大力推广生活用油和煤气等 D.大力开发油气资源和水电资源

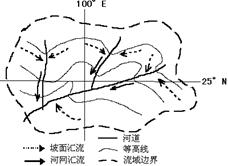

读某流域汇流示意图,回答24—26题。

24.下列判断正确的是

24.下列判断正确的是

A.等高线弯曲最大处,一定形成集水线

B.等高线弯曲最大处,一定形成分水线

C.流域边界与某一条等高线完全重合

D.流域面积的大小与周围地形有关

25.有关该流域洪灾形成因素之间的关联性,不正确的是

A.泥石流→河道堵塞→洪水

B.气温升高→冰雪融化→洪水

C.地面坡度小→河道排水速度快→洪水

D.植物覆盖差→流域汇水速度快→洪水

26. 最有可能影响河流利用方式和流域开发方向的因素是

A. 流域的面积大小 B. 河流的流程长短

C. 河流的自然背景 D. 流域干支流的水量大小

长期以来,塔里木河流域及其周边地区生态环境较为脆弱。据此回答27-29题。

27.在一年中,塔里木河最大径流量一般出现在

A.1-2月 B.5-6月 C.7-8月 D.9-10月

28.汉代以来,塔里木盆地南缘人类生产活动范围沿河流迁移的总趋势是

A.从下游向上游方向迁移 B. 往返迁移

C.从上游向下游方向迁移 D.向两侧迁移

29.塔里木河流域综合治理的关键是水资源的合理利用。下列方案合理的是

A.上中游地区利用绝大部分河水 B.人工加速冰川消融,增加河水的补给

C.下游地区利用绝大部分河水 D.上中游和下游地区均衡利用河水

读我国部分省市区1996—2004年耕地变化情况表,回答30-34题:

1996—2004年我国部分省区耕地变化情况表

| 区域 | 耕地 面积(Km2) | 人口 (万人) | 1996—2004年耕地减少去向比重(%) | ||||

| 减少面积(Km2) | 建设占用 | 灾毁耕地 | 生态退耕 | 农业结构调整 | |||

| 内蒙古 | 55689 | 2232 | 1009.60 | 1.78 | 2.26 | 95.26 | 0.69 |

| 甘肃 | 34860 | 2467 | 374.20 | 2.36 | 0.55 | 91.24 | 5.84 |

| 广东 | 23525 | 6961 | 248.60 | 13.76 | 1.23 | 1.88 | 83.12 |

| 江苏 | 44720 | 7110 | 344.80 | 37.27 | 3.26 | 8.71 | 50.77 |

| 福建 | 12135 | 3261 | 66.50 | 36.61 | 8.37 | 2.44 | 52.58 |

| 宁夏 | 8110 | 495 | 373.60 | 2.29 | 0.20 | 96.56 | 0.94 |

| 陕西 | 34474 | 3543 | 935.00 | 2.67 | 3.57 | 73.37 | 20.40 |

注:耕地面积和人口均为1996年数据。

30.上表中人均耕地面积最大的省区是

A.内蒙古 B.甘肃 C.福建 D.宁夏

31.生态退耕面积最大的省区是

A.宁夏 B.内蒙古 C.甘肃 D.陕西

32.上题正确选项地区生态退耕的主要是原因是

A.保护湿地 B.防止土地荒漠化 C.防止水土流失 D.防止地质灾害

33.主要由于农业结构调整而造成耕地减少最多的的省区是

A.江苏 B.福建 C.广东 D.宁夏

34.上题正确选项地区农业结构主要的调整方向是

A.发展商品谷物农业 B.发展林业

C.发展水产养殖业 D.发展乡镇企业

国际原油价格又攀新高,人们寻找石油替代品的步伐也在加快。一项将煤炭转化成汽、柴油的计划,正在我国紧锣密鼓地实施。回答35-36题。

35.我国实施“煤变油”计划的有利条件是

A.我国煤炭资源丰富 B.我国煤炭生产安全事故率低

C.我国劳动力成本较高 D.我国交通条件越来越完善

36.采用“煤变油”技术需要

A.增加煤炭生产量 B.减少石油出口量

C.减少煤炭生产安全事故 D.提高科学技术水平

20世纪80年代,珠三角通过大量引进外资、外企,从一个工业基础薄弱的地区发展成为以工业为主导的地区。20世纪90年代,珠三角又一次抓住了国际产业结构调整与转移的机遇,及时调整了产业结构和工业部门结构,成为我国重要的轻工业和外贸出口基地。据此回答37-38题。

37.20世纪80年代以后,珠三角工业发展的有利条件是

①当地雄厚的工业基础 ②丰富的矿产资源

③廉价的劳动力和土地 ④外来资金、设备与技术

A.①② B.①④ C. ②③ D.③④

38.影响珠江三角洲地区国内腹地范围的自然原因主要是

A.地形的阻隔 B.水源不足

C.夏季气温高温多雨 D.河流航运里程较短

2005年7月25~28日,第二届泛珠三角(简称“9+2”)区域合作与发展论坛暨经贸合作洽谈会在成都举行。“泛珠三角”将成为中国经济增长最快、最具发展潜力的地区之一。完成39~41题。

39.促进“泛珠三角”区域“东西互动”的前提是

A.交通状况的改善 B.自然资源的开发

C.人口的流动 D.西电东送

40.关于“泛珠三角”部分省(区)区位优势的叙述,不正确的是

A.广西水能、铝土矿丰富 B.广东资金、技术力量雄厚

C.湖南石油、有色金属资源丰富 D.四川水能、天然气资源丰富

41.构建“9+2”泛珠三角区域的主要原因是

A.“9+2”各省区的地理环境相同 B.“9+2”各省区之间都有铁路联系

C.政治协作的需要 D.经济互补合作的需要

根据下列材料,回答42~44题。

高科技信息产业研发投入成本极高,但产品生命周期短,因此产业的空间分工以降低成本与提高资源的利用率为主要方向。在研发期后,产品之生命周期可分为三个阶段:

阶段I:研发完成进入市场时,需求量较少,价格较高

阶段II:成为主流产品时,需求量大,价格下降

阶段III:当产品接近生命周期尾声时,需求量小,维修为主

甲信息工业公司的重要客户在美国,最大生产基地设在中国深圳,但甲公司在美国加州也设有一小厂与其最大客户乙公司的营运总部只有一墙之隔。产品需修改时,则由甲公司的两厂研发人员透过图文电视接力研发。

42.甲公司与乙公司具有分工关系,就该项产品而言,乙公司的营运总部主要负责的工

作处于产品的

A.研发期 B.第I阶段 C.第II阶段 D.第III阶段

43.甲公司的加州小工厂主要是支持产品生命周期的阶段

A.第I阶段 B.第I和II阶段 C.第II和III阶段 D.第I和III阶段

44.甲公司利用两地两厂接力研发修改,最主要节省的资源是

A.人力 B.技术 C.时间 D.市场

下图表示某产业在亚太地区的历史发展过程,回答45-46题:

|

I阶段 II阶段 III阶段

45.分析图中反映的产业部门可能是

A.玩具制造 B.汽车工业 C.石化工业 D.钢铁工业

46.导致该产业迁移变化的主要区位因素是

A.劳动力价格 B.技术 C.交通运输 D.原料

47.下列研究项目中,主要是应用GIS进行的有:

①近20年来广东省各地级市GDP的增长情况分析 ②近10年来珠江三角洲花卉基地的分布变化情况分析 ③广州市地铁线路的规划设计 ④近10年来广州市城区建设情况调查与居民住宅小区布局研究 ⑤中国银行广东省分行基金走势和投资项目分析研究

A.②③④ B.①③④⑤ C.①②③④⑤ D.③④⑤

2007年 9月19日2时30分,超强台风“韦帕”在浙江苍南县登陆,台风给浙江、上海、福建等地区带来强降雨,并引发了洪水。洪水发生期间,一市民通过手持式信号发射器发出了紧急呼救信号,政府相关部门立即安排了救援行动。半小时后,市民安全脱离洪水的围困。回答48-50题。

48.地区救灾办公室能迅速掌握洪水淹没地区情况,所利用的技术手段主要是

A.地理信息系统 B.全球定位系统 C.遥感技术 D.“数字地球”系统

49.上题中的地理信息技术的关键装置是

A.传感器 B.卫星系统 C.地面装置 D.信号发射设备

50.在对被洪水围困的市民开展营救行动的过程中,政府相关部门利用的地理信息技术主要是 ①GIS技术 ②GPS技术 ③RS技术 ④“数字地球”技术

A.①④ B.②③ C.③④ D.①②

第二卷 综合题(25分)

二、综合题(请将答案写在答题卷相应位置)

51.阅读以下图文资料,分析回答(13分)

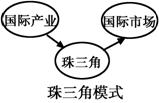

材料一:改革开放以来,珠江三角洲地区在国家给予的优惠政策下,充分利用自身的条件,从实际出发,大力引进外资,创造了区域经济发展的珠三角模式。

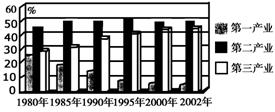

材料二:随着珠江三角洲地区工业实力的不断增加,其产业结构也不断发生变化。

材料三:长三角扼据长江入海口,以上海为中心、南京和杭州为两翼,区域内经济发达、人口城市密集,高校众多,是我国最大的都市圈。目前长三角地区以占全国1%的土地和6%的人口,创造了占18%的国内生产总值,在去年的财政收入中,长三角地区的贡献份额超过了四分之一。

(1)早期的珠三角模式中,珠江三角洲地区在工业生产中主要完成的生产环节是 ,以 产业为主;1990年后, 产业逐渐发展成为珠三角的主导产业。(每空1分,共3分)

(2)根据材料2,简述1980-2002年间珠江三角洲地区产业结构的变化特点:

。 (3分)

(3)有一位深圳网民在网上发表了一篇《谁抛弃了深圳》的文章,文中提到一些跨国公司将驻华总部从深圳迁往上海。请你分析其中的地理原因。(3分)

(4)就如何实现珠三角地区工业化和城市化的可持续发展提出四点以上建议。(4分)

52.阅读下列材料,分析回答:(12分)

材料一:陶瓷产业作为佛山的传统支柱产业之一,近几年产业所进行的战略转移扩张一直是政府、社会关注的热点话题。自从2000年的油价危机促使佛山陶企走进西部发展后,佛山陶瓷产业外扩的步伐就越来越快,近到省内的清远、河远、肇庆、韶关,远到东北、四川、山东、江西、湖南等地区,佛山陶瓷数百亿陶业资本正沿着市场的方向,掀起新一轮战略扩张应对全球建陶产业竞争的新格局。

材料二:东鹏丰城生产基地项目占地面积逾2000亩,是江西省宜春市政府“2007宜春市(香港)招商项目推介会”重点引进项目之一,也是东鹏陶瓷继清远、山东之后向外拓展的第三个生产基地。

材料二:佛山陶瓷的升级转移目前仍然以产能扩张、二次布局为主要形式,产业内并没有发生大面积的陶瓷企业总部迁移发生;而就在佛山陶瓷企业纷纷将生产基地外迁之时,佛山的陶瓷产业总部经济却蓬勃发展,中国首个陶瓷产业总部基地落户佛山,立足佛山、依托国内、面向全球并以资本维系的佛山陶瓷产业升级平台正加速形成。

(1)简要分析佛山陶瓷产业向粤北及我国中西部转移的原因。(5分)

(2)简要分析佛山东鹏陶瓷在江西宜春建立生产基地对当地的影响。(3分)

(3)在佛山陶企外迁的潮流中,为什么中国首个陶瓷产业总部基地却落户佛山?(4分)

![]()

![]()

![]() 地理必修3模块答卷

地理必修3模块答卷

座位号:

第二卷 综合题(25分)

二、综合题(共两小题,25分)

51.13分(1)

(2)

(3)

(4)①

② ③

④

52.12分(1)

(2)

(3)