高三地理上学期摸底考试

地理试卷

本试卷分第1卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,全卷满分150分,考试时间120分钟

第Ⅰ卷(选择题共70分)

(一)单项选择题:本大题共20小题。每小题2分。共40分。在每小题给出的四个选项中.只有一项是符合题目要求的。

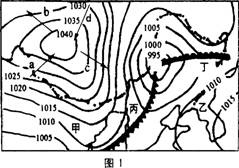

读北半球某区域海平面等压线图(单位:百帕)(图1),完成l一3题。

1.a、b、c、d四箭头表示的风向,正确的是

1.a、b、c、d四箭头表示的风向,正确的是

A.a B.b C.c D.d

2.甲地比乙地

A.气压高 B.风力大

C.气温高 D.湿度大

3.有关丙、丁两地大气状况的描述,正确的是

A.大气逆辐射,丙地强于丁地

B.气温日较差,丁地小于丙地

C.丙地,狂风暴雨

D.丁地,阴雨绵绵

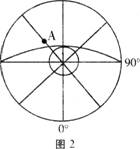

读以极点为中心的半球图(图2)。图中晨昏线与70°纬线圈相切,A地地方时为当天的3时。完成4—6题,

读以极点为中心的半球图(图2)。图中晨昏线与70°纬线圈相切,A地地方时为当天的3时。完成4—6题,

4.此时北京时间为

A.当天20点 B.第二天20点

C.昨天16点 D.第二天16点

5.此日前后

A.悉尼正午太阳高度增大 B.莫斯科正值隆冬季节

C.北极圈内极昼范围扩大 D.地球公转速度较慢

6.此时有关自然现象的描述,正确的是

A.开普敦沿岸炎热干燥 B.黄淮海平原土壤返盐

C.大兴安岭林区郁郁葱葱 D.叶尼塞河出现凌汛

图3中,甲、乙、丙、丁表示四条著名山脉,数字为经纬度数值。读图完成7—9题。

|

7.下列关于甲、乙、丙、丁四山脉位置的说法中,正确的是

A.甲位于国界线上 B.乙位于大洲分界线上

C.丙位于板块交界线上 D.丁位于我国地形阶梯分界线上

8.四山脉中,两侧自然带类型基本一致的是

A.甲、乙 B.乙、丙 C.甲、丙 D.乙、丁

9.四图中

A.a、b两地相距约2200千米 B.d地位于c地的东北方向

C.e地和f地分属不同的国家 D.g地和h地地壳运动强烈

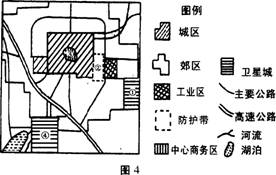

图4为“某城市内部功能分区示意图”,读图完成10一12题。

10.在图中,③区

10.在图中,③区

A.是城市的生产中心

B.常住居民最多

C.内部分区明显

D.环境质量最差

11.在②区内, 可以布局

A.学校、体育馆

B.消防车库、城市雕塑

C.政府机关、停车场

D.超市、文化馆

12.①、④是住宅用地为主的卫星城。造成它们地价差异的主要因素,并不是

A.与市中心的距离 B.自然环境条件 C.基础服务设施 D.交通通达度

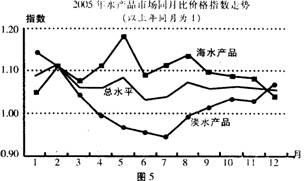

读“2005年水产品市场同月比价格指数走势”图(同月比价格指数:某月价格与去年同月价格之比)(图5),完成13一15题。

13.20()5年水产品市场同月比价格指数走势的特点是

A.海水产品价格指数与总水平价格指数的变化完全一致

B.淡水产品价格持续4个多月低于去年同期

C.12月,淡水产品价格高于海水产品

D.水产品价格变幅最大的是4月份

14.从全年看,水产晶尤其是海水产品价格呈上涨趋势,其原因不可能是

A.消费需求增加 B.燃料价格上涨 C.水产品质量提高 D.伏季休渔

15.为了遏制水产品价格上涨的势头,目前最有效的措施是发展

A.淡水捕捞业 B.远洋捕捞业 C.海水养殖业 D.水产品加工业

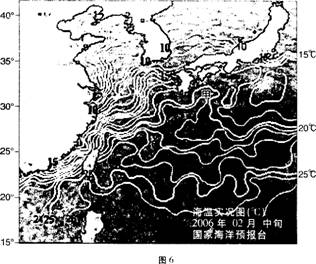

读我国及附近海域海水等温线分布图(图6),完成16一17题。

16.在图示海域,海温高低的分布是

16.在图示海域,海温高低的分布是

A.越靠近海岸,海水温度越高

B.随深度增加,海水的温度变化不大

C.纬度较低海区的水温,高于纬度较高海区的水温

D.同纬度不同海区的水温差,中纬度海区最大

17.甲处等温线有明显的弯曲,其影响因素主要是

A.海陆热力差异 B.洋流 C.距大陆远近 D.季风

图7反映的是“某地制造业从1995年至2005年生产受知识、资源、劳动力和资金等四要素影响的变化情况”。

读图完成18—19题。

图7反映的是“某地制造业从1995年至2005年生产受知识、资源、劳动力和资金等四要素影响的变化情况”。

读图完成18—19题。

18.下列对于该地制造业发展情况的分析中,正确的是

A.1995年,资金和资源对制造业的影响力很小

B.制造业实现了由廉价劳动力指向型向资源指向型的转变

C.高新技术产业的发展促进了制造业的升级

D.劳动力、资金和资源等区位因素的影响力明显下降

19.下列城市中,制造业的发展与图示情形最为相似的是

A.乌鲁木齐 B.桂林 C.太原 D.武汉

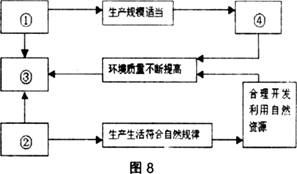

20.下图为“人类与环境协调发展”示意图.数码①~④表示的含义依次是

A.①人类社会不断发展②人口增长速度适中③人口素质不断提高④与环境承载量相适应 B.①人口增长速度适中②与环境承载鼙相适应③人口素质不断提高④人类社会不断发展 C.①人口增长速度适中②人口素质不断提高③人类社会不断发展④与环境承载量相适应 D.①人口素质不断提高②人类社会不断发展③与环境承载量相适应④人口增长速度适中

(二)双项选择题:本大题共10小题,每小题3分。共30分。在每小题给出的四个选项中。有两项是符合题目要求的。每小题全选对者得3分。只选一项且选对者得1分。其余情况均不得分。

21.自然资源在数量上的有限性,是由于

A.受时间和空间限制 B.受利用的技术水平限制

C.受资源地带性分布规律限制 D.受资源之间的相互制约性限制

读部分国家城市人口统计表,完成22—24题。

欧盟部分国家城市人口数(万人)

(资料来源:世界银行。数据源自《1999年世行发展指标》)

| 年份 | 德国 | 英国 | 荷兰 | 葡萄牙 | 西班牙 | 瑞典 |

| 1981 | 6500.20 | 5004.70 | 1259.80 | 293.89 | 2757.90 | 691.33 |

| 1986 | 6548.10 | 5056.10 | 1290.60 | 318.56 | 2867.30 | 695.55 |

| 1990 | 6775.60 | 5127.00 | 1326.20 | 33 1.22 | 2926.30 | 711.25 |

| 1995 | 7062.00 | 5227.70 | 1376.20 | 353.30 | 2997.60 | 733.86 |

| 1996 | 7101.80 | 5248.70 | 1382.20 | 358.19 | 3010.10 | 735.21 |

| 1997 | 7132.00 | 5270.70 | 1391.10 | 363.53 | 3024.30 | 736.10 |

22.1981至1997年间,城市人口增长数量居前两位的国家有

A.荷兰 B.德国 C.葡萄牙 D.西班牙

23.1981年至1997年,德国城市人口增长快于英国的原因主要是

A.英国城市化起步晚 B.德国人口出生率高

C.英国乡村人口比重很低 D.德国人口机械增长较快

24.目前,欧盟内部人口迁移活跃的推动力主要有

A.地区经济发展不平衡 B.欧洲一体化进程的推进

C.水资源分布严重不均 D.自然环境地区差异的变化

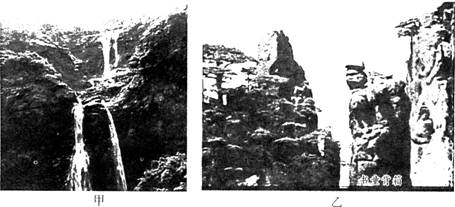

甲、乙分别为庐山和黄山局部景观图(图9)。据此完成25-26题。

25.下列有关甲、乙两处地貌景观成因的说法,正确的是

A.甲景观流水侵蚀作用显著 B.乙景观主要由风化、侵蚀作用形成

C.甲景观主要由向斜构造发育而成 D.乙景观主要由石灰岩溶蚀而成

26.关于庐山和黄山旅游资源开发条件的评价,正确的是

A.庐山和黄山都位于长江干流沿岸,处在经济发达地区

B.庐山和黄山的交通通达度都较好

C.庐山和黄山的美学与科学价值极高

D.庐山的环境承载量大于黄山,其根本原因在于庐山海拔比黄山低

27. 29.近年来,珠江三角洲产业群挥师北上粤北地区,其考虑的布局因素是

A.劳动力 B.环境 C.土地成本 D.原料

28.关于环境承载力的正确叙述有

A.环境承载力是指环境所能容纳的最大人口数量

B.环境承载力是指能促进社会、经济和环境可持续发展的最适宜人口数

C.对于封闭的区域而言,环境承载力是固定不变的

D.资源是制约环境承载力的首要因素

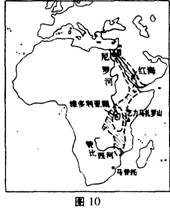

北京时间2006年2月23日6时19分,莫桑比克中南部地区发生里氏7.5级地震,震中位于莫桑比克首都马普托北方约550公里处(如图10)。根据材料,完成29—30题。

29.本次地震

29.本次地震

A.发生在世界大地震带上 B.发生在大板块内部

C.主要是由岩层张裂引起的 D.引发的海啸,波及了印度洋沿岸地区

30.对地震的防灾减灾措施主要有

A.运用科技减低震级 B.建立健全有关政策法规体系

C.提高工程抗震强度 D.控制震区常住人口数量

第Ⅱ卷(非选择题共80分)

二.非选择题(本大题共5小题,共80分)

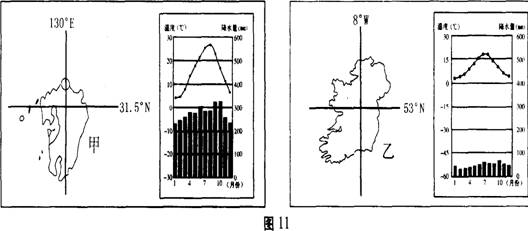

31.渎下图(图11),回答下列问题:(20分)

(1)甲岛的气候类型是:________________;乙岛的气候类型是:___________________。

(2)甲岛气候特征主要是:______________________________________________________。甲、乙两岛气候特征上的主要差异是:___________________________________________。

(3)甲、乙两地气候类型分布规律的主要差异是:__________________________________。

(4)甲气候类型对农业生产主要有利影响是:______________________________________。

乙气候类型对农业生产主要不利影响是:_______________________________________。

32.读图12,回答下列问题(22分):

32.读图12,回答下列问题(22分):

(1)该地区城市分布密集。从自然地理区位分析,主要受_______ 和________ 等因素的影响较为显著。

(2)从1985年到2000年,该区域城市发展的显著变化有_____________________________

____________________________________________________________________________。推动该地区城市发展的主要动力是______________________________________________。

(3) 现阶段,我国城市化大力发展之时,发达国家部分地区却出现逆城市化现象,试分析其主要原因。

(4)21世纪城市发展的主流模式为________________城市。绿地系统在该类城市模式中显得格外重要,请对照图13,说说“环状+楔状”城市绿地系统的优点。

(5)随着城市化的发展,在城市规划时,必须进行合理的功能分区。在协调城市工业用地与居民生活用地之间的关系时,应当注意哪儿个方面的问题。

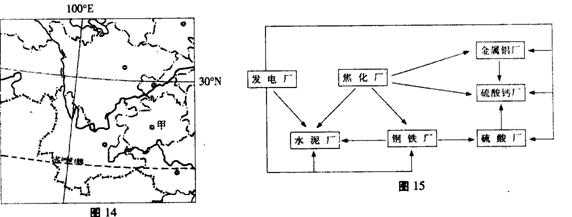

33.读我国某区域图(图14),回答下列问题:(12分)

(1)图中所在的区域是我国贫困人口最为集中的地区,制约其经济发展的原因有:______

___________________________________________________________________________。

(2)甲地工业区位的优势是:____________________________________________________

___________________________________________________________________________。该地附近的朝阳工业园区存在着这样一个工业“生态链”(如图15所示),这是“循环经济”理念的一个产物。请从可持续发展的角度分析发展“循环经济”的意义:__________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

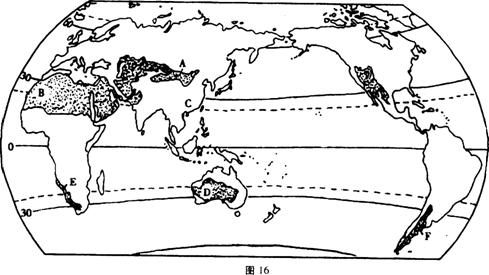

34.读世界荒漠分布图(图16),回答下列问题:(12分)

(1)荒漠一般分布在:__________________________________________________________。

(2)c地与B地纬度位置大体相当,但没有形成沙漠的原因主要是:____________________。

(3)F地荒漠直逼海岸的原因是:________________________________________________。

(4)水资源利用不当是造成A区域荒漠化的一个重要原因。请简述该区域水资源利用不当的方式及其后果:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

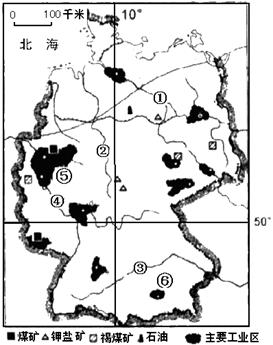

35.读图17 回答问题。(14分)

(1)德国北部水系稠密的原因是:_______________________________________________。

图中河流①②③④中运输量居第一位的是________。

(2)传统工业区⑤发展经济的有利条件是:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(3)日本东京--横滨工业区与⑤工业区相比,发展工业的不同区位因素有_______________

____________________________________________________________________________。

(4)工业区⑥的主要工业部门是________________,发展工业的有利区位条件有____________________________________________________________________________。

(5)20世纪60年代,德国对传统工业区进行了综合整治,如在产业结构调整方面,着重采取的措施有___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________。