高考化学复习无机物的综合推导专题

东山区教育发展中心教研部 化学科

|

|

|

甲、![]()

![]()

![]()

![]() 乙是两种常见的化合物,这些单质和化合

乙是两种常见的化合物,这些单质和化合

![]()

![]() 物之间存在如图关系。试根据该图推断X、Y、

物之间存在如图关系。试根据该图推断X、Y、

|

|

(可以填满或不填满或增加下表)

| 1组 | 2组 | 3组 | 4组 | 5组 | 6组 | 7组 | 8组 | 9组 | 10组 | 11组 | |

| X | |||||||||||

| Y | |||||||||||

| Z | |||||||||||

| 甲 | |||||||||||

| 乙 |

2、如图所示, X Z

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 丙

丙

![]()

![]() 甲

乙

甲

乙

![]()

![]()

![]()

![]() 丁

丁

Y W

己知①甲、乙、丙、丁为前三周期元素的单质。②在一定条件下甲与丙和甲与丁都按物质的量之比1:3反应,分别生成X和Y,在产物中元素甲呈负价。③在一定条件下乙与丙和乙与丁都按物质的量之比1:2反应,分别生成Z和W,在产物中元素乙呈负价。

请填空:(1)甲是 乙是 。

(2)甲与丙反应生成X的化学方程式是

(3)乙与丁反应生成W的化学方程式是

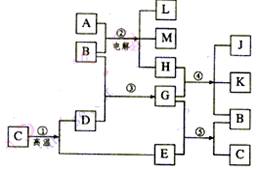

3、根据下列反应框图填空,已知反应①是工业上生产化合物D的反应,反应⑤是实验室鉴定化合物E的反应。

3、根据下列反应框图填空,已知反应①是工业上生产化合物D的反应,反应⑤是实验室鉴定化合物E的反应。

(1)单质L是 。

(2)化合物B是 。

(3)图中除反应①以外,还有两个用于工业生产的反应,是 和 (填代号)。

它们的化学反应方程式分别是 和 。

4、下图为一些常见物质的转化关系图。已知:①电解C溶液的反应是无机化工生产中的一种重要反应,②Q、M为常见单质 ③F、L是含有同一种元素的化合物,该元素在两种化合物中的化合价不同。

|

![]()

![]()

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

|

|

| |||||

| |||||

稀盐酸

|

|

试回答下列问题:![]()

![]()

(1)B、D的化学式为:B D

(2)完成下列反应的化学方程式:

① F + L → M + H2O

②电解C的饱和溶液

(3)R与NaOH溶液反应的离子方程式

5、下图是物质之间转化关系,每个方框代表一种物质。

|

(1)当X为两种非金属元素所组成的化合物时,化学式为:

甲 乙 丙 X Y Z

(2)当X为金属与非金属元素所组成的化合物时,化学式为:

甲 乙 丙 X Y Z

6、下图是物质之间转化关系,每个方框代表一种物质。

![]()

|

|

|

|

|

![]()

![]()

|

![]()

![]() H2O

适量硫酸,蒸发结晶

H2O

适量硫酸,蒸发结晶

![]()

![]()

![]()

![]()

|

|

![]()

|

|

|

|

![]()

![]()

![]() 点燃

点燃

![]()

![]() X

X

|

![]()

![]() 蒸发结晶

蒸发结晶

回答下列问题:(1)A物质是 B固体是

(2)写出固体I和气体J反应生成K的化学反应方程式

(3)写出C的溶液与气体D反应的离子方程式

7、A、B、C、D四种常见短周期非金属单质,这些单质式量中,B最小,C此之,且室温下它们之中有三种是气体,一种是固体,相互关系如下图:

|

|

![]()

![]()

![]()

![]() Δ

Δ

| |||||

|

|

![]()

![]()

![]() 化合物甲

化合物甲

(1)写出化学式:X B D

![]() (2)写出Y + 甲 Δ Z +

丙 的化学方程式

(2)写出Y + 甲 Δ Z +

丙 的化学方程式

8、下列物质间有如下转化关系。其中A是一种固体单质,E是一种白色沉淀。

![]()

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]() O2

O2

a溶液

|

|

![]()

![]()

![]() Δ

Δ

![]()

回答:(1)B的化学式是 ,B在固态时属于 晶体。

(2)B和a溶液反应的离子方程式是

(3)A和a溶液反应的离子方程式是

9、已知①X、Y、Z三中短周期元素的核电荷数依次增大 ②X与Y同族,Y与Z同周期 ③Y与Z能形成原子个数比为1∶1的离子化合物A ④X与Z能形成原子个数比为1∶1的共价化合物E ⑤C和D可以发生反应。 A及其生成物之间的相互关系如下图(各反应所需的水和生成的水及其必要的其它试剂已略去)。

|

|

|

|

![]()

![]()

![]()

![]()

|

![]()

![]()

|

|

![]()

![]()

![]() 电解

单质F

④

电解

单质F

④

![]()

![]() ②

②

|

|

|

回答:(1)写出元素X Y Z ,B的化学式

(2)写出①②④反应的离子方程式:

①

②

④

10、下图是物质之间转化关系,每个方框代表一种物质。

|  | |||

![]()

|

![]()

|

|

| ||||||||

|

|

![]()

某温度下,C和D反应生成I的起始和某时刻的反应混合物如下表所示。

| C | D | I | |

| 起始组成/mol | 6 | 4 | 0 |

| 某时刻始组成/mol | 3 | 3 | 2 |

回答:(1)H的化学式 (2)反应①方程式

(3)反应②方程式

高考化学复习无机物的综合推导专题 参考答案

东山区教育发展中心教研部 化学科

1、

| 1组 | 2组 | 3组 | 4组 | 5组 | 6组 | 7组 | 8组 | 9组 | 10组 | 11组 | |

| X | Cl2 | F2 | Cl2 | O2 | C | O2 | Cl2 | Mg | Al | C | Mg |

| Y | Br2 | O2 | S | S | Si | N2 | N2 | C | Fe | Cu | S |

| Z | H2 | H2 | H2 | H2 | O2 | H2 | H2 | O2 | O2 | O2 | O2 |

| 甲 | HBr | H2O | H2S | H2S | SiO2 | NH3 | NH3 | CO2 | Fe3O4 | CuO | SO2 |

| 乙 | HCl | HF | H2O | H2O | CO | H2O | HCl | MgO | Al2O3 | CO2 | MgO |

|

|

|

|

或:O2 + Mg 2MgO

3、(1)H2 (2)H2O (3)②,④ 2NaCl+2H2O![]() 2NaOH+H2↑+Cl2↑

2NaOH+H2↑+Cl2↑

2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(OCl)2+CaCl2+2H2O

4、(1)FeCl2, FeS(2)①SO2

+ 2H2S === 3S + 2H2O ②2NaCl+2H2O![]() 2NaOH+H2↑+Cl2↑(3)Al2O3 + 2 OH— === 2 AlO2— + H2O

2NaOH+H2↑+Cl2↑(3)Al2O3 + 2 OH— === 2 AlO2— + H2O

5、(1)甲 Mg 乙 O2 丙C X CO2Y MgO Z CO(2)甲Cl2乙Fe丙Br2X FeBr2Y FeCl3 Z FeBr3

6、(1)NaCl; S (2) Na2O2 +SO2 === Na2SO4;

|

7、(1)X:P2O5;B: H2 ;D: Cl2 (2) PCl5 + 4H2O H3PO4 + 5HCl

8、(1)SiO2;原子, (2)SiO2 + 2 OH— === SiO32— + H2O

(3) Si + 2 OH— + H2O === SiO32— + 2H2↑

9、(1)H, Na, Cl, H2 (2) ① 2 Cl—+2H2O![]() 2 OH—+ H2↑+ Cl2↑

2 OH—+ H2↑+ Cl2↑

② 2Al + 2 OH— + 2H2O === 2 AlO2— + 3H2↑

③

|

10、(1)HCl (2) 2Cl2+2NaOH=NaOCl+NaCl+H2O (3) N2 + 3H2 2NH3