高三历史第一学期期中考试试卷(共五页)

注意:答案一律做在答卷页上 命题教师:赵一兵

第Ⅰ卷(选择题,共40分)

一.选择题:本大题共40小题,每小题1分,共计40分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

我国以农立国,农业生产技术长期领先于世界;农业是国家经济的主要命脉,历代统治者都十分重视农业的发展。据此回答1-7题。

1.我国古代形成南稻北粟的作物种植格局最早是在

A.母系氏族时期 B.父系氏族时期

C.商朝 D.西周

2.中国古代统治者十分重视农业的发展,在一些王朝的初期往往采取一些有利于农业发展的措施,其中唐朝初期采取的是

A.减轻田租,十五税一,甚至十多年不收税

B.实行租庸调制,“庸”的规定保证了农民的生产时间

C.将北方旱作物推广到江南地区

D.奖励垦荒和实行“摊丁入亩”

3.观察下图并作比较,判断正确的选项是

图1 敦煌壁画中的犁 图2 18世纪晚期欧洲的新式犁

①曲辕犁早在中国汉代即已使用了 ②曲辕犁在中国出现至少比欧洲早一千多年 ③我国古代的农业工具和农耕技术曾长期居世界领先地位 ④处于“蒸汽时代”的欧洲农业技术革新,滞后于同时代工业的发展

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

4.我国古代的农学家十分重视农业生产经验的积累。北魏贾思勰在《齐民要术》一书中认为“耕锄不以水旱息功,必获丰年之收”。这主要是强调

A.农作物必须因地种植的观点 B.应当抓紧农时进行耕作的观点

C.主张改革生产工具和生产技术 D.介绍如何选种.浸种.施肥的经验

5.十一届三中全会后,我国农村实行的家庭联产承包责任制

A.是对所有制的重大变革

B.适应了中国农村目前生产力水平

C.是农村经济体制改革的最高形式

D.是党中央调整产业结构的重大举措

6.在我国社会主义初级阶段,农村之所以长期坚持统分结合的双层经营体制是

A.由我国的社会主义性质决定的

B.由目前我国的所有制结构决定的

C.由党的初级阶段基本路线决定的

D.由生产关系一定要适应生产力发展的客观要求决定的

7.新中国建立以来,我国的农业科技有了重大发展,其中,创新水稻育种理论,在世界上首次育成籼型水稻的农业科学家是

A.李四光 B.钱学森 C.邓稼先 D.袁隆平

水利是农业的根本命脉,我国古代各朝代都比较重视兴修水利工程,取得了一系列令人瞩目的成就,据此回答8—13题

8.我国开凿最早的人工运河是

A.灵 渠 B.邗 沟 C.京杭大运河 D.隋朝大运河

9.以下关中水利工程中,最早开凿的是

A.白 渠 B.六辅渠 C.郑国渠 D.广通渠

10.战国七雄中,修建水利工程最多的是

A.齐 国 B.楚 国 C.魏 国 D.秦 国

11.五代十国时期,各国兴修水利工程中,成果最显著的是

A.前 蜀 B.吴 越 C.南 平 D.南 唐

12.元朝开凿大运河的直接目的是

A.加强对南方的统治 B.南粮北调供应大都

C.加强南北经济交流 D.便于蒙古贵族统治

高三历史期中卷(第二页)

13.对古代水利工程兴修表述错误的是

A.秦汉时期是古代兴修水利工程数量最多的一个时期

B.古代水利工程的修建都是为了满足农业生产的需要

C.战国时期的一些水利工程至今仍在发挥作用

D.南方的水利工程以防洪为主,北方的水利工程以灌溉为主

赋税制度在我国经济制度中占有重要地位,它的好与坏往往关系到政权的稳定,因此,历代都从各自需要出发对赋税制度进行了不同程度的改革。据此回答第14-19题:

14.西汉到北魏,我国赋税制度最大的变化表现为

A.由按人头到按户征收 B.由劳役税到实物税

C.由按人头到按田亩征收 D.由实物税到货币税

15.唐初的租税制度是在北魏租税制度的基础上发展而来的,但两者又有不同,两者的区别是

A.税收标准不同 B.唐朝增加了保证农民的生产时间的内容

C.地租形态不同 D.征收对象不同

16.两税法与以往的税制相比,最大的不同在于

A.统一了税制 B.扩大了税源,增加了政府的财政收入

C.每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税

D.一年分夏秋两季收税,相对减轻了农民的负担

17.唐朝实行两税法产生的作用是

A.缓解了严重的土地兼并问题 B.缓解了均田制破坏造成的财政问题

C.减轻了地主对农民的剥削 D.削弱了藩镇割据的经济基础

18.《中共中央关于抗日根据地土地政策的决定》指出:“……实行减租减息之后,又实行交租交息,于保障农民的人权、政权、地权、财权之后,又须保障地主的人权、政权、地权、财权,借以联合地主阶级一致抗日。”对这一政策的最恰当的评价是

A.保障农民的根本利益

B.合理调节各抗日阶级内部关系

C.保障地主的基本利益

D.把发展统一战线和解决农民问题很好地结合起来

19.建国初我国进行了土地改革,改革开放后实行了家庭联产承包责任制。关于这两次改革的评价正确的是

①前者是土地所有制的改革,后者是土地经营制度的改革 ②前者彻底废除了我国的封建土地制度,后者则推动了农村改革向专业化.商品化和社会化方向发展 ③都调动了农民的生产积极性,解放了农村生产力 ④都体现了“一大二公”的特点

A.①②③ B.②③ C.①②④ D.①③④

在唐朝之前,黄河流域中下游地区一直是中国古代的经济文化中心,据此回答第20—22题:

20.唐以前,黄河流域能够成为中国古代经济文化中心的主要原因是

A.开发较早,农耕发达 B.战乱较少,社会安定

C.建都较多,地位重要 D.人口密集,劳力充足

21.关中地区作为黄河流域的中心区,长期处于领先地位,但从东汉起,它逐渐丧失了其优势地位,其人为原因在于

A.自然环境严重恶化 B.作为政治中心,位置偏西

C.战乱频繁,破坏严重 D.西北少数民族威胁日益严重

22.先秦时期是我国以黄河流域为中心的政治、经济、文化格局的确立期,这一判断的主要依据是 ①形成了全国性的商业市场 ②掌握了先进的耕作技术 ③集中了所有手工业中心 ④杰出的文化代表人物都出自该流域 ⑤全国性的政治中心设立在该流域

A.①②③ B.②③④ C.①②⑤ D.③④⑤

我国古代城市商业经济发展呈现了明显的阶段性,据此回答第23—25题:

23.关于战国时期邯郸的表述,不正确的是

A.新兴的封建城市 B.赵国的政治中心

C.当时著名的冶铁中心之一 D.中原最大的商品集散地

24.对唐朝长安城商业活动的评价,正确的是 ①对外商业交往频繁,是亚洲各国经济交流中心 ②对商业经营场所有严格的区域限定 ③对商业活动时间有较严格的规定 ④代表了我国古代城市商业发展的最高水平

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

25.北宋时期,中原地区城市商业繁荣最突出的变化是

高三历史期中卷(第三页)

A.设置榷场 B.出现“夜市”

C.打破了“坊”“市”界限 D.出现纸币

科举制是我国古代重要的选官制度,它产生于隋、确立于唐、发展于宋,到明清两代臻于极盛而后走向衰落,前后延续了1300年,对我国的政治.社会.文化各方面的发展,都有深远影响。据此回答26-27题。

26.科举制的创立是封建选官制度的一大进步,这是因为它

①冲破了世家大族垄断仕途的局面 ②使门第不高的庶族地主得以参与政权 ③有利于官员文化素质的提高 ④有利于稳定国家政局,加强了中央集权

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

27.隋唐以来的历朝统治者都沿袭使用科举制度,其根本原因是科举制度

A.有利于选拔人才 B.有利于巩固专制统治

C.以儒家思想为核心 D.得到了不断完善

我国古代文化自成一体,极大地丰富了世界文化宝库,这与许多杰出人物的努力是分不开的,据此回答第28—31题:

28.既通天文,又擅文学,其发明创造保持世界记录长达1700多年的我国科学家是

A.张 衡 B.祖冲之 C.僧一行 D.郭守敬

29.东汉名医张仲景对中医发展所做的最大贡献是

A.开创中医传统的“四诊法” B.最早提出了病理学说

C.最早采用分科治病的方法 D.奠定了中医治疗学的基础

30.我们读杜甫的诗篇和司马光的史书,发现两者虽然有感情抒发与史实描写的不同,却有一共同之处,即

A.都创造了新的写作体裁 B.都揭露了当朝皇帝的昏庸

C.都着眼于对人物是非的褒贬 D.都表达对国家.人民的关怀

31.下列作家中善于运用口语进行创作的是

A.苏 轼 B.辛弃疾 C.陆 游 D.李清照

民族融合促进了中华民族的形成与发展,巩固了国家的统一,推动了社会经济与文化的发展。据此回答第32—35题:

32.我国历史上多次出现民族大融合的最基本原因是

A.各族人民的长期友好交往 B.中原统治者推行民族友好的政策

C.少数民族领袖的汉化政策 D.不同民族之间建立通婚关系

33.10~13世纪民族大融合进一步加强,与2~6世纪民族大融合相比较,其最突出的特点在于

A.少数民族入主中原 B.为大一统创造了条件

C.封建生产方式向边疆扩展 D.内地与边疆地区经济交流频繁

34.从中原传入少数民族地区的各项技术中,对其生产力水平提高作用最大的是

A.牛耕技术 B.凿井技术 C.冶铁技术 D.纺织技术

35.我国古代中央政府对少数民族地区采取了多种多样的管理政策,政策不同,中央政府对其管理的程度不同。请按中央政府对少数民族地区管理由松散到紧密的顺序排列下列各政策

A.和亲~册封~会盟~设立都督府~设立都护府

B.会盟~册封~和亲~设立都护府~设立都督府

C.和亲~会盟~册封~设立都督府~设立都护府

D.册封~和亲~会盟~设立都护府~设立都督府

汉唐时期,对外交往频繁。据此回答36-40题。

36.对张骞两次出使西域表述不正确的是

A.是西域归属中央的开始 B.了解到西域的地理.物产

C.开辟了中西交通的新纪元 D.有利于汉朝同西域的经济文化交流

37.世界学者们公认的“中华文化圈”总体格局完成的时间是

A.东汉 B.唐朝 C.北宋 D.元朝

38.汉唐对外交往的共同之处有

①和日本、朝鲜交往频繁 ②陆路、海路并重 ③传播了中国的先进技术 ④采取对外开放的政策

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

39.自唐至清,长期作为重要对外贸易港口的城市是

A.扬州 B.泉州 C.明州 D.广州

40.唐朝管理对外贸易的机构是

A.市舶使 B.总税务司 C.澎湖巡检司 D.理藩院

高三历史期中卷(第四页)

第Ⅱ卷(非选择题,共五题60分)

二.材料解析题(本大题共2小题,第41题9分,第42题12分,共21分。要求结合所学知识,分析材料回答问题。)

41.阅读下列材料

【材料一】 外郭城,东西一十八里一百一十五步,南北一十五里一百七十五步,周六十七里,其高一丈八尺。……坊市,总一百一十区,万年、长安以朱雀街为界。街东五十四坊及东市,万年领之。街西五十四坊及西市,长安领之。……南北街十三坊,象一年并闰。每坊皆开四门,中有十字街,四出趣门。皇城之南,东西四坊,以象四时,南北九坊,取《周礼》五城九逵(意即四通八达)之制。其九坊但开东西二门,中有横街而已,盖以在宫城正南,不欲开北街泄气以冲城阙。棋布栉比街衢绳直,自古帝京,未之比也。

——摘自《长安志图卷》

【材料二】 大兴城(隋朝时长安名)有两市,东曰都会,西曰利人,唐改称东、西两市。……西市设大衣行、鞍辔行、绢行,卖蜡烛的窦家店,侯景先当铺,张家楼饭店等。东市行业大致与西市相仿。武守会昌三年(公元843年)六月二十七日夜间,东市失火,一次烧毁“曹门以西十二行四千余家”,包括铁行、肉行等许多行业。

——摘自《中国都城发展史》

【材料三】 宣德楼前……南门大街以东,南则唐家金银铺,温州漆器什物铺、大相国寺,直至十三楼、旧宋门(开封里城东门之一)。……御街一直南去,过洲桥,两边皆居民。街东车家炭,张家酒店,次则王楼山洞梅花包子、李家香铺、曹婆婆肉饼、李四分茶。

南通一巷,谓之“界身”,并是金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。……街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦。其中大小勾栏五十余座。内中瓦子、莲花棚、牡丹棚、里瓦子、夜叉棚、象棚最大,可容数千人。……瓦中多有货药、买卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令画之类。终日居此,不觉抵暮。

相国寺每月五次开放,万姓交易。

——摘自《东京梦华录》

请回答:①根据材料归纳唐朝都城长安有何特点。(5分)

②根据材料指出宋代都城的商业有何特点,分析宋朝都城比唐朝都城有哪些发展?(4分)

42.阅读下列材料:

法国学者贾克·谢赫耐在《南宋社会生活》中说:“一支庞大的沿海船队维持东南沿海商埠与远达广东之间的交通;海上的大帆船则每年趁着季风往来于中国和南洋群岛、印度、非洲东岸和中东一带;陆上贸易在南北往还要道,与长江交汇点上发达了起来,其交易数额之庞大,远迈当时欧洲主要商业中心的交易量。……(中国)其现代化的程度是令人吃惊的:它独特的货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业……中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地为‘化外之邦’。”

请回答:①据材料概括当时南宋经济和海外贸易发达的突出表现。(4分)

②作者认为“中国是当时世界上首屈一指的国家”,这一结论是否正确?为什么?(3分)分析南宋“现代化程度”较高的原因。(5分)

三.问答题(本大题共3小题,每题13分,共39分。)

43.我国古代经济重心是怎样逐渐南移的?概括有利于古代经济重心南移的诸多积极因素。(13分)

44.我国封建社会出现过哪些“盛世”或“治世”局面?简要分析“盛世”出现的共同原因和主要表现,你对它有何认识?(13分)

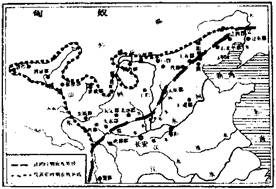

45.依据地图和所学的知识,分析秦汉时期农牧业分界线向北推移的政治经济原因和自然条件。(9分)说明你对于农牧业分界线北移的利和弊的认识。(4分)

图例:

——战国时农牧业分界线

——战国时农牧业分界线

![]()

……汉武帝时农牧业分界线![]()

高三历史第一学期期中考试试卷答卷

一.选择题(本大题共40小题,每小题1分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 答案 | ||||||||||

| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 答案 | ||||||||||

| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 答案 | ||||||||||

| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 答案 |

第Ⅱ卷(非选择题,共五题60分)

41.

高三历史第一学期期中考试试卷答卷

一.选择题(本大题共40小题,每小题1分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 答案 | C | B | A | B | B | D | D | A | C | D |

| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 答案 | B | B | B | A | B | C | B | D | A | A |

| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 答案 | C | C | D | A | C | D | B | A | D | D |

| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| 答案 | D | A | C | C | C | A | B | C | D | A |

二.材料解析题(本大题共2小题,第41题9分,第42题12分,共21分。要求结合所学知识,分析材料回答问题。)

41.①规模空前宏大,布局严整,商业繁荣,居民区与商业区分开,对市民管理较严。(5分)

②商业繁荣,店铺林立,出现富商巨贾,有定期的集市。打破了封闭的市和坊,表明商业比唐朝有所发展,封建政府对市民的控制有所减轻;出现专门娱乐的场所,表明市民的业余生活比唐朝丰富。(4分)

42.①表现:(4分)航海技术高超;外贸活动范围广泛;手工业水平高;商品经济发达;(交易数额大;交易手段先进)。

②(8分)(1)正确。南宋时封建经济.文化科技均处于世界领先地位。(2)原因:南宋军民的抗金斗争,阻止了金军南下,使南方社会比较稳定;南宋统治者采取了一些有利于经济和外贸发展的政策措施;中国经济中心南移的影响;南宋人民的辛勤劳动。

三.问答题(本大题共3小题,每题13分,共39分。)

43.①过程:三国时期:南移开始;东晋~南朝:大规模开发;唐朝中后期~五代十国时期:进一步开发;两宋:完成。(5分)

②积极因素:北方战乱频繁,南方相对安定;北方农民大批南迁,带来了大量劳动力和先进的耕作技术;南方政权的统治者比较重视经济发展;南方自然条件比较优越。(8分)

44.①主要的“治世”有:(4分)“文景之治”、“光武中兴”、“贞观之治”、“开元盛世”、(“康乾盛世”)。

②(9分)(1)“治世”的主要表现有:政治相对稳定,经济相对繁荣,多数农民能保有一些剩余产品,得以维持一家人正常生活和进行再生产,人民基本上能安居乐业。(2)“治世”出现的共同原因:一是统治者注意汲取前代灭亡教训,调整统治政策,一般都采用休养生息政策。二是有比较开明的民族政策和对外政策。三是广大人民的辛勤劳动,这是盛世局面出现的物质基础。(3)认识:不能夸大“治世”的情况,它是相对于乱世而言的,相对于暴政而言的,即使在“治世”时期,地主对农民的剥削依然很重。

45.战国时,匈奴活动于河套地区,(1分)秦统一后,派蒙恬北击匈奴,占领河套地区,并在河套地区建城设县,迁徒内地人民到河套地区。(2分)西汉经过休养生息,国力强盛成来。(1分)汉武帝时,具备了反击匈奴的条件,通过三次大规模反击匈奴的战役,使匈奴不敢到大漠以南活动,汉朝的统治疆界向北延伸。(2分)在秦.汉政权统治下,有利于图中所标示的地区由游牧生产转向农耕生产。(1分)铁器的普遍使用和水利技术的进步也有利于农业区域的扩展。(1分)从地图还可以看出,由游牧转化为农耕的区域多距离河流较近,有一定的水资源条件。(1分)

农业区域延伸的有利方面:有利于保护中原地区的安定;有利于巩固和开发边疆地区;有利于民族间的经济文化交流和民族融合。(2分)

不利方面:在游牧地区进行农耕活动,会造成自然环境的破坏和生态状况的恶化。(2分)