人教版中国古代史第一单元综合测试

一、 单项选择题

1、我们认为夏朝是我国第一个奴隶制国家,其主要原因是 ( )

A、产生了奴隶主和奴隶两个阶级 B、国家机构初具规模,成为阶级压迫的工具

C、国王居住在宽大、宏伟的宫殿 D、国王暴虐无道,统治黑暗

2、按时间顺排列下列历史事件 ①武王伐纣 ②盘庚迁殷 ③平王东迁 ④国人暴动 ( )

A、①②③④ B、②①③④ C、②①④③ D、④③②①

3、夏商两朝的覆亡给后世君主的启示是 ( )

A、加强国防,充实军备 B、任用贤臣,勤政爱民 C、发展经济,增强国力 D、加强集权,完善制度

4、下列诸候国中哪一个不是西周初年分封的 A、齐 B、楚 C、晋 D、秦 ( )

5、关于商周农业发展的叙述,不正确的是 ( )

A、种植粮食作物“五谷” B、奴隶和庶民集体劳作

C、人们已懂得使用粪肥、草木灰和绿肥 D、主要劳动工具是青铜器

6、后世经商的人成为“商人”, 这是由 ( )

A、夏民善于经商而来 B、商民善长经商而来 C、由商朝的国名而来 D、由商汤的国王名称而来

7、商朝贺周朝农业有较大发展,主要依靠 ( )

A、耕作方式的变化 B、农业工具的变化 C、农作物品种的增加 D、肥料品种的增加

8、西周时我国奴隶社会的鼎盛时期,下列哪一个不符合当时的历史情况 ( )

A、西周的丝织品出平织物外,以出现斜纹提花织物 B、西周铸造的“毛公鼎”上,有近五百字的铭文C、西周的井田制是一种奴隶社会的国有土地制度 D、河北藁城出土的西周时的石砭镰是医疗用具

9、周王室东迁后,势力衰落的表现为 ( )

①王畿之地大大缩小 ②诸侯部再听从天子的命令 ③诸侯不再朝觐和纳贡 ④被迫衣服于强大的诸侯 A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①②③④

10、战国时,规模最大,杀伤最多的战役是 ( )

A、牧野之战 B、桂陵之战 C、马陵之战 D、长平之战

11、战国时,齐国大夫田氏废掉原来姜氏而为诸侯,这一件事的实质是 ( )

A、奴隶主贵族之间争夺权利的斗争 B、新兴地主阶级内部争夺权利的斗争

C、新兴地主阶级与奴隶贵族之间争夺权利的斗争 D、卿大夫与国君之间争夺权利的斗争

12、春秋战国时,居住在中原华夏族西边的少数民族是 A、匈奴B、东胡C、越D、戎 ( )

13、春秋战国时,我国农业技术上农用动力的革命是 ( )

A、铁制农具的使用 B、牛耕的使用 C、用桔槔灌溉农田 D、修建了许多水利工程

14、春秋战国时期铁器的使用和牛耕的推广产生了深远的社会影响,这些影响不包括 ( )

A、促使井田制瓦解 B、导致地主阶级兴起 C、强化了周王室的统治 D、引发改革变法的时代风潮

15、战国时,水利灌溉事业有大发展,著名的水利工程 ①楚相孙叔敖修的芍陂 ②秦蜀守李冰修的都江堰

A、①正确②不正确 B、①不正确②正确 C、①②都正确 D、①②都不正确 ( )

16、春秋时,齐国管仲的“相地而催征”和鲁国的“初税亩”都反映了 ( )

A、封建生产方式比井田制进步 B、经济基础决定上层建筑

C、上层建筑对经济发展的反作用 D、生产关系适应生产力的发展

17、下列哪一项不是商鞅变法的内容 ( )

A、令民为什伍 B、燔诗书而明法令 C、尽地力之教 D、为田开阡陌封疆

18、下列哪一历史现象最能从本质上反映春秋时期历史发展的趋势 ( )

A、铁器的使用 B、牛耕的使用 C、公田转化为私田 D、诸侯争霸战争

19、认为商鞅变法是社会制度根本变革的最主要的依据是 ( )

A、重农抑商,奖励耕织 B、废井田、开阡陌,承认土地私有

C、废除奴隶主特权,奖励军功 D、废除分封制,建立县制

20、关于战国时期诸子百家思想地位的评价,正确的是 ( )

A、儒家思想居统治地位 B、墨家思想占主导地位 C、法家思想受统治者推崇 D、道家最受欢迎

21、法家思想在战国时期之所以能成为“显学”而备受推崇,是因为它 ( )

①适应了当时社会政治改革的需要②符合国家由分裂走向统一的趋势③有利于统治者加强对人民的控制 ④强调树立君主个人权威以加强中央集权 A、①②③ B、②③④ C、①③④ D、①②③④

22、下列观点与墨家思想相符合的是 ( )

A、爱人如爱己,崇尚和平 B、己所不欲,勿施于人 C、清心寡欲,顺应自然 D、善用权术,建立威信

23、“为人臣者畏诛罚而利庆赏,故人主自用其刑德,则群臣畏其威而归其利矣。”这段论述当出自春秋战国时期的 A、道家 B、儒家 C、墨家 D、法家 ( )

24、九论证端午节是中国历史悠久的传统节日而言,下列哪一方面的证据应当最具有说服力 ( )

A、古籍的记载 B、屈原的作品 C、政府的声明 D、学者的解释

25、某欧洲文化旅游团在一所中学图书馆参观时问学生,“The river can carry a boat ,yert,it can the boat over as well”,把君主和百姓的关系比作舟和水,这句话最早见于中国古代思想家的著作 ( )

A、Li Er B、ZHuang Zhou C、Meng Ke D、Xun Kuang

26、春秋时的天文学家在天文历法方面取得了许多成就,下面符合这一历史情况的是 ①最早记录我国的日食和月食 ②确立了十九年七闰的原则 ③首次记录哈雷彗星 ④编写了世界上最早的天文学著作( )

A、①② B、②③ C、③④ D、①④

27、关于春秋战国时期历史发展阶段特点的表述,不正确的是 ( )

A、由奴隶制向封建制转变得社会大变革时期 B、诸侯林立,战乱频繁,导致社会经济停滞不前C、兼并战争客观上促进了民族融合和国家统一 D、百家争鸣是社会大变革在意识形态领域的反映

28、以下事件,与井田制被破坏没有直接关系的是 ( )

A西周的衰微及其灭亡 B铁器的使用和牛耕的出现 C秦孝公时的变法活动 D按田亩的实有数目征税

29、西周实行井田制和分封制的相同目的是 ( )

A、削弱权臣和贵族的势力B、确定奴隶社会的经济基础C、巩固奴隶制统治D、防止周边少数民族入侵

30、春秋时,楚相孙叔敖主持修建芍陂,推动了所在地区农业的发展。该水利工程位于 ( )

A、成都平原 B、河北地区 C、渭河地区 D、淮河地区

31、战国时期,商业发展的基本状况是 A、货币由混乱走向统一 B、开始建立邮驿传递制度 ( )

C、商业城市发展为政治中心 D、商业中心主要集中在黄河中下游地区

32、春秋时期,齐国实行了“相地而催征”的新税制,其主要作用是 ( )

A、促使耕地转向私有 B、增加国家财政收入 C、减轻农民负担 D、确立封建制度

33齐桓公提出“尊王攘夷”的真实意图是 ( )

A.北御夷狄,南制楚蛮 B、维护周王室的政治权威C、扩展领土和掠夺财富D、夺取中原地区霸主地位

34、推动秦国封建化过程的核心措施是 ( )

A、废除井田制,以法律形式确立土地私有 B、建立县制,实行中央集权制

C、重农抑商,奖励耕织 D、奖励军功,废除贵族特权

35、在春秋战国时期涌现出许多思想家,下列代表人物在思想上存在对立的有 ( )

A、孔子与墨子 B、老子与韩非子 C、荀子与庄子 D、孙子与韩非子

36、西周时期的诸侯国,位于最北和最南的是 A、燕、楚 B、鲁、卫 C、齐、楚 D、晋、卫 ( )

37、夏商周时期最突出的科学成就出现在下列哪一领域 ( )

A、天文历法 B、医药学 C、地理学 D、农学

38、春秋时期诸侯争霸,反映的实质问题是 ( )

A、周王室衰微 B、井田制瓦解 C、分封制崩溃 D、分封制确立

39、战国时期的下列各国中,不与匈奴控制的地区接壤的是 ( )

A、魏国 B、赵国 C、秦国 D、燕国

40、下列天文历法成就出现于春秋时期,并领先于世界的是 ①干支记日法 ②关于哈雷彗星的记录

③基本确立十九年七闰年的原则 ④《甘石星经》 A、①②③B、②③C、②③④ D、③④ ( )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

二、材料解析题及问答题

41、材料一 (商鞅)集小(都)乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺……居五年,秦人为强。 ——《史记·商君列传》

材料二 太史公曰:商君,其天资刻薄韧也……余常读商君开塞战书,与其人行事相类(注:开谓刑严峻则政化开,塞谓布恩赏则政化塞,其意本于言刑少恩)。卒受恶于秦,有以也夫——《史记·商君列传》

根据材料回答:

(1)据材料一所述改革的内容,试总结商鞅变法在秦国的效果。

(2)材料二如何评价商鞅?怎样全面客观地评价商鞅?

42、试比较春秋时期的诸侯改革和战国时各国变法在目的、内容和特点上的不同点。分析出现这些不同的根本原因。

43、公元前8世纪中期到公元前3世纪末,中国历史呈现出哪两种突出的发展趋势?请结合史实简要分析说明其主要表现和原因。

44、试述从春秋战国到西汉时期儒家学派的地位和思想内容所经历的变化,并说明原因。

45、阅读下列材料中学历史教学园地

【材料一】天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六.(豆:古代盛食器具)

---摘自《礼记》

【材料二】凡进食之礼……食居人之左,羹居人之右.(食:干饭类食品; 羹:有浓汁的食品) ---摘自《礼记》

以饮食之礼,亲宗族兄弟. ……以飨燕之礼,亲四方之宾客.(燕通宴) ---摘自《周礼》

【材料三】羹之有菜者用枝,其无菜者不用枝.(枝;筷子) ---摘自《礼记》

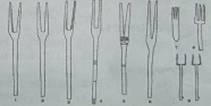

【材料四】考古发现的战国以前的餐叉

中学历 教学

据王仁湘《饮食与中国文化》上述材料反映了周人饮食生活的状况,请由表及里,由此及彼地概述周人饮食生活的信息.(不得直译和摘抄原文)

参考答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| B | C | B | B | D | B | B | D | D | D | C | D | B | C | B | D | C | C | B | C |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| D | A | D | A | D | B | B | A | C | D | C | A | D | A | C | D | A | C | A | B |

41、(1)效果:①设县制,加强了秦朝的中央集权统治②开阡陌,废井田,以法律形式确立土地私有制度③统一度量衡和赋税制度,便于国家对赋税征收,保证财政来源,促进封建经济发展。总之,为秦富国强兵奠定了基础。

(2)材料二从道德角度和个人性格评价商鞅,有失偏颇。在当时社会大变革环境下,要达到打击奴隶主贵族特权的目的,采用严刑峻法是法家的必然选择,也反映了阶级斗争的激烈。当然商鞅的严刑峻法也有消极影响。

42、不同点: ①目的:春秋时期诸侯国的改革是奴隶主贵族为了建立霸业;战国时期各国的变法是新兴地主阶级为了确立封建制,建立和巩固地主阶级专政,实现统一。 ②内容:前者注意重用人才,改革内政,发展生产,整顿军队;后者内容是废除井田制,承认土地私有,奖励耕战,建立县制,实行中央集权,削弱奴隶主贵族的权利。 ③特点:前者改革维护的仍是奴隶主专政的旧制度;作废除了旧的奴隶制,用新的生产关系取代旧的生产关系,确立来新兴地主阶级的统治地位。根本原因:两者所处的社会历史条件不同。春秋时期是大国争霸时期,奴隶制经济基础还比较巩固。到了春秋末年和战国初年,随着井田制的瓦解,产生了新的剥削方式,封建生产关系随之出现和发展。战国时期各国的变法,正是新兴地主阶级经济强大之后的必然要求。封建制度的确立,也是顺应这一历史发展的必然结果。

43、①国家由诸侯割据逐步走向统一。春秋时期诸侯争霸,结果大国兼并小国,诸侯国数目逐渐减少,至战国较大的诸侯国只剩下齐、楚等七国;华夏族和其他各民族接触频繁,民族融合得到发展。战国七雄仍不断进行战争,人民灾难更加沉重,渴望统一。秦国自商鞅变法后逐渐富强起来,成为七国中实力最强者,奠定了统一全国的物质基础;之后又通过十年兼并战争先后灭掉了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,实现了国家的统一。 ②社会由奴隶社会向封建社会过渡。春秋时期,王室衰微,诸侯纷争,奴隶制度的上层建筑已坍塌,而且随着生产力的发展,铁农具和牛耕的出现,私田开垦日益增多;鲁国规定不论公田、私田都要由国家按照田亩的实有数目收税,实际承认了私田主人对土地的所有权。一些贵族把公田转化为私田后,采取了新的剥削方式,即让种田者交出大部分产品,自己保留一小部分产品,奴隶主贵族转变为封建地主,种田的奴隶则转变为农民。这种新的剥削方式就是封建地主队农民的剥削方式。奴隶制经济基础在各国崩溃,它标志奴隶社会的逐步瓦解。战国时期,在新兴地主阶级的推动下,各诸侯国先后开展变法运动,如商鞅变法废除了井田制和奴隶主贵族的特权。各诸侯国变法运动经历了一百多年,新的封建制度终于确立起来。

44、[参考答案]春秋战国时期,诸侯割据,社会变革,百家争鸣,儒家主张仁政,反对苛政,为当时诸家学派之一。

秦灭六国,以法为教,徭役繁重,刑罚严酷,儒家学派为统治者不容,秦始皇焚书坑儒。

汉武帝改变无为政策,推行大一统,董仲舒为适应政治需要,改造儒家学说,提出“天人感应”、“君权神授”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张,为汉武帝采纳,儒学从此西汉的统治思想。

45、本题要求考生从两个层次回答问题。

第一层次信息:宴饮时,按身份(等级)分配食品;食具有筷子;食具有叉子;食品的摆放有一定的规定;食具的使用有一定的规矩;饮食行为有礼仪要求。

第二层次信息:饮食之礼起到加强宗教团结,沟通社会关系的作用;周代已经形成一定的饮食礼俗;饮食礼俗体现了等级有差,贵贱有序的思想。