高三历史第二学期期中考试试卷

2008.4.16下午

试卷总分150分,考试时间120分钟。

考生注意:

1. 本考试设试卷和答题纸两部分,试卷包括试题与答题要求,所有答题必须涂(选择题)或写(非选择题)在答题纸上;做在试卷上一律不得分。

2. 答题前,务必在答题纸上填写准考证号和姓名。

3. 答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应特别注意,不能错位。

4. 试卷分为“分叉部分”和“共同部分”。“分叉部分”分为A、B两组,两组试题分值相同;考生可以任选一组应答,但不可以交叉答题,若考生交叉答题,则以A组计分。“共同部分”为所有考生必须应答的试题。

分叉部分

A组(适合一期课改的考生)

一、选择题(共30分,每题2分。每题只有一个正确选项。)

1.《史记·楚世家》记载:(春秋时期)“(楚庄王)八年,伐陆军戎(在洛阳西南),遂至洛,观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎大小轻重。”这反映了当时( )

A.王权衰落,王命不行 B.尊王攘夷,天子独尊

C.周室衰微,大国争霸 D.列国内乱,诸侯兼并

C.周室衰微,大国争霸 D.列国内乱,诸侯兼并

2.右图是秦阳陵虎符,铜铸,中分为二,左右各有十二字铭文:

“甲兵之符,右在 ,左在阳陵。”将帅发兵时,必须左、右

半符验合后方能生效。上文“右在”后的“ ”应是( )

A.皇帝 B.太尉 C.丞相 D.御史大夫

3.某地区出土了一批古钱币,据考古学家推测大概是在平定“七国之乱”之后不久发行的,你认为这批钱币最有可能是:( )

A.半两钱 B. 开元通宝 C. 交子 D. 五铢钱

4.“如果以为选择原理是近代的发现,那就未免和事实相差太远,在一千三百多年前,在一部中国的古代(农业)百科全书中已有关于选择原理的明确记述。”英国生物学家达尔文所赞誉的这部中国古代著名农书是:( )

A.《梦溪笔谈》 B.《齐民要术》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

5.明清时期,百姓的衣食结构发生新的变化,这是由于:( )

①江南丘陵地区广泛种植茶叶 ②棉花种植普及,棉织业兴盛 ③以生产商品为目的的丝织业兴起 ④玉米、甘薯等高产作物的引进和推广

A.①③ B.②④ C.①②④ D.①②③④

6.在西方,火药、指南针和印刷术对于推翻封建统治、开拓世界市场、推动科技革命发挥了重要作用,但它们在明清时期的中国却未能推进社会变革。其根本原因在于当时的中国:( )

A. 固守农耕自然经济生产方式 B. 国家分裂、国力衰退

C. 受到西方殖民者和俄国侵扰 D. 经济停滞,文化倒退

7.著名历史学家黄仁宇先生写道:“《南京条约》签订之后十年,感到更不满意的不是战败国而是战胜国。” 战胜国“不满意的原因最有可能是”:( )

A.掠夺的战争赔款太少 B. 鸦片尚不能正常输入中国

C. 商品在中国仍然滞销 D. 清政府排外态度没有改变

8.最能反映出帝国主义进行资本输出、分割世界要求的条约是:( )

A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《马关条约》

9.1912年1月11日,《民立报》提出:“天下兴亡,匹妇有责”,一字之差,表明( )

①中华民国提倡女权 ②提倡男女平等 ③提出女子积极参加国家建设 ④性别歧视消失

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

10.莫里循是澳大利亚人,曾任《泰晤士报》驻华首席记者,中华民国总统政治顾问。他居住北京20余年(1897—1920年),亲历了近代中国一系列重大的历史事件。他的大量报道、通讯与日记成为研究这一段中国历史的重要素材。下面这些资料里,不可能是他亲身经历后留下的是:( )

①火烧圆明园的现场报道②八国联军侵华的照片③大总统誓词的照片④南京大屠杀的有关报道

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

11.中国共产党成立后,中共中央所在地因形势的发展变化而几次转移。按转移的先后顺序排列正确的是( )

A.上海-延安-瑞金-西柏坡-北平 B.上海-西柏坡-瑞金-延安-北平

C.上海-瑞金-西柏坡-延安-北平 D.上海-瑞金-延安-西柏坡-北平

12.1940年春,一位身处华东日本占领区的爱国人士撰写对联讽刺当局曰:国祚不长,八十多天袁皇帝;封疆何窄,两三条巷伪政权。据此推断,该对联讽刺的可能是:( )

A.袁世凯洪宪帝国 B.伪满洲国 C.汪伪政权 D.重庆国民政府

13.“牛顿的发现,给人类带来从未有过的自信。曾经匍匐在上帝脚下的人类,终于大胆地抬起头来,开始用自己理性的眼光打量世界。”这主要说明牛顿的发现:( )

A.推动了天文学的发展 B.促进了人类的思想解放

C.使人类彻底摆脱了神学的影响 D.使人类开始关注现实世界

14.1776年美国《独立宣言》宣称:“任何政府的正当权利,均由人民同意而产生”;法国大革命初期,各地人民组织自治政府,政权落入国民会议手中。以上史实体现的政治主张是:( )

A.主权在民 B.三权分立 C.议会制度 D.社会契约

10-25.下列两幅漫画反映的是企业之间竞争规则的变化,从图一到图二的转化发生在:( )

|

图一 图二

A.第一次工业革命时期 B.第二次工业革命时期

C.第三次科技革命时期 D.世界性经济危机期间

二、非选择题(共15分)

16.阅读材料,结合所学知识,回答问题:(7分)

材料一:唐宋政府铸币比较表

|

| 唐 玄 宗 天宝年间 | 宋太宗 年 间 | 宋神宗熙宁 六年(1073年) |

| 每 年 铸 币 | 32万贯 | 80万贯 | 600余万贯 |

材料二:唐宋时期国库收入钱币比较表

| 唐玄宗天宝八年(749年) | 宋神宗年间 | |

| 钱 币 收 入 | 200多万贯 | 6000多万贯 |

| 占总收入比例 | 3.9% | 51.6% |

材料三:北宋商税收入表

| 商 税 收 入 | |

| 宋真宗景德年间 | 450万贯 |

| 宋仁宗嘉祐三年 | 2200万贯 |

——引自朱绍侯《中国古代史》

⑴这三则材料反映了哪些经济现象?(3分)

⑵材料一和材料三说明了什么?(2分)

⑶分析造成这种现象的共同原因。(2分)

17.阅读材料,回答问题:(8分)

在美国的科罗拉多州,有一座已被今天美国人遗忘了的城市,名叫锡尔弗普鲁姆,在

这里曾发生过一场历史的悲剧。早在两百年前,锡尔弗普罗姆还是默默无闻的科罗拉多高原地区一片人迹罕见的荒山秃岭。19世纪初,有人在这里偶然发现了银矿,由此开启了锡尔弗普罗姆“矿业革命”的时代。全美国大批的人口和资金流入了这里,人们盖房子、修马路,一切生活需要的商店、旅社、邮局和银行建立了,人们娱乐需要的酒吧、戏院应运而生,医院和学校也出现了,锡尔弗普罗姆马上成为了美国一座非常有吸引力的城市。然而由于无节制的开采,仅仅不到一百年的时间,银矿采空,加上锡尔弗普罗姆附近又没有其他资源,人们为了生存又开始寻求新的目标,最后纷纷离去。现在,锡尔弗普罗姆整座城市已空无一人,只留下空荡荡的街道和房屋。成为了有名的“死城”。

⑴锡尔弗普罗姆“矿业革命”时代发生时,正处于人类经济发展哪一个重大变革时期?这次重大变革的行业特征和动力特征是什么?(2分)

⑵通过材料中的描绘,当年锡尔弗普罗姆城繁华时期的种种情况印证了工业社会和工业时代的哪些特征?(4分)

⑶锡尔弗普罗姆变成“死城”的原因是什么?它的结局应该引起我们怎样的反思?(2分)

(其余试题见共同部分)

B组(适合二期课改的考生)

一、选择题(共30分,每题2分。每题只有一个正确选项。)

1. 古代地中海东岸的腓尼基人创造了腓尼基字母文字,这是迄今为止已经解读的最古老的字母。腓尼基人将古老的象形文字发展成为崭新的字母文字,其最直接的原因是:( )

A. 向外殖民扩张的需要 B. 记载商业帐目的需要

C. 传承自己文明的需要 D. 强化国家政权的需要

2.东方文明古国先后建立起君主专制的中央集权制度,其共同特点是:( )

①全国听命于国君 ②中央政府设有庞大的官僚集团 ③各地官员由中央政府或国君直接委派 ④最高统治者自称为皇帝

A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①②③④

3.公元前6世纪初的梭伦改革奠定了雅典民主政治的基础。梭伦改革的措施主要有四条:①废除债务奴隶制;②按财产多少划分公民为四等;③创设管理国家的新机构、建立最高法院;④鼓励工商业和对外贸易。据此四条,改革后,下列事项中依然不可能出现的是:( )

A. 从此,在雅典彻底废除了奴隶制度 B. 以财产多少来规定公民的民主和权力

C. 雅典全体公民可以参与国家权力机构 D. 富有的工商业主提高了政治地位

4.远古时代中国就产生了姓氏,但姓氏各具不同的功能,姓氏逐渐合二为一是在:( )

A. 原始人群时期 B. 母系氏族时期 C. 父系氏族时期 D. 秦汉时期以后

5.人类在演化进程中,形成黄种人、白种人、黑种人等各人种的主要因素是:( )

①自然条件的差异 ②不同的地域 ③不同的可遗传的基因 ④饮食结构不同

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

6.汉族饮食结构以粮食为主,而蒙古族以肉类和乳制品为主。出现这种现象的最根本原因是:( )

A.生活环境和文化背景 B.口味喜好和生产方式

C.生活环境和生产方式 D.物产资源和烹调习惯

7.2008年开始,国家把除夕、清明、端午、中秋等都定为法定节日,其中的中秋节原属于:( )

A. 农事节日 B.祭祀节日 C. 宗教节日 D. 庆贺节日

8. 在国家未形成前,人们产生纠纷后,对违规的一方进行惩罚,往往是根据:( )

A. 司法审判 B. 风俗习惯 C. 神明裁决 D.法则规定

9.15世纪后,在欧洲近代民族国家纷纷出现,这些民族国家具有一些共同的特征,下面阐述不正确的是:( )

A. 对外关系比较稳定B. 有统一的国内市场 C. 国家拥有明确疆界 D.出现通用民族语言

10.右图是敦煌莫高窟壁画中的唐代飞天,她既不像希腊插翅

10.右图是敦煌莫高窟壁画中的唐代飞天,她既不像希腊插翅

的天使,也不象古代印度腾云驾雾的天女,中国艺术家用绵长的

飘带使她们优美轻捷的女性身躯漫天飞舞。飞天形象的出现,

充分显示了:( )

A.中国的绘画艺术超越了古希腊和古印度

B.飞天见证了古代中国与希腊文明的交流

C.唐代是我国古代佛教最为盛行的时期

D.飞天形象是中国与印度文化交流的产物

11.人类历史发展进程中,有不少历史人物曾经在某一领域中为世界文明做出过卓越贡献而获得一定的赞誉。下列历史人物与后世赞誉不相符合的是:( )

A. 历史之父——希罗多德 B. “逍遥学派之父”——柏拉图

C. “乌托邦理论之父”——莫尔 D. 国际法之父——格劳秀斯

12.国际社会最早用法律形式认定“发动侵略战争,不论是否经过宣战,都属于战争罪行”的文件是:( )

A.《万国公法》 B.《战争开公约》 C.《非战公约》 D.《联合国宪章》

13.文明的进程就是一部人类不断争取自己生存权益的历史,随着社会的进步发展,人类在现实生活中获得了各种社会保障,现代社会保障制度诞生的标志是:( )

A.《疾病保险法》 B.《伊丽莎白济贫法》C.《社会保障法》 D.《贝弗里奇报告》

14.南宋理学家朱熹提出“存天理,灭人欲”,其中“天理”主要是指:( )

A.天体运行法则 B.封建纲常伦理 C.社会发展规律 D.“天人感应”理论

15.第三次革命浪潮的出现,导致人类社会从工业时代转向信息时代,导致这一转向的关键是人类开始:( )

A. 采用蒸汽驱动机器生产 B. 采用电能驱动机器生产

C. 采用核能驱动机器生产 D. 采用智能化的机器生产

二、非选择题(共15分)

16.阅读材料,回答问题:(7分)

材料一:判例指导制度,就是选择典型的案例判决作为判例,为法官审理案件提供借鉴和指导,今后有类似事实的案件,在适用法律以及裁量幅度上,都可参照相关判例进行判决。

材料二:目前中国司法改革中,一些地方法院参考判例的指导,可以灵活应对一些新的情况,同时保证法律判决的公正性。判例不具有法律上的约束力,不能替代法律条文本身,而是在现有法律基础上树立起正确适用法律的"样板"。

⑴材料一中的“判例指导制度”即作为主要法律形式的“判例法”属于什么法系最突出的特征?这一法系在形成的过程中还具什么特点?(2分)

⑵实行大陆法系的国家除德国、日本外,还有哪些国家?大陆法系的著名成文法典有哪些?(2分)

⑶请简述大陆法系的起源及特点。(3分)

17.阅读材料,回答问题:(8分)

以下是三段同一历史时期发表的言论:

材料一 :“儒者三纲之说,为一切王道政治之大原” ——陈独秀

材料二: 惟自共和以来,百神废祀,乃至上帝不报本,孔子停丁祭。天坛鞠为茂草,文庙付之榛荆。……礼坏乐崩……呜呼,中国数千年以来未闻有此大变也。 ——康有为

材料三: “吾国之维新也,复古也,共和也,帝制也,皆政府党与在野党之所主张抗斗,而国民若观对岸之火,熟视而无所容心”。 ——陈独秀

⑴根据材料一,“三纲之说”是指什么?结合时代背景,可以推测出陈独秀对儒学持何种态度?请说明你的理由。(3分)

⑵根据材料二,近代中国“共和”开始于何年?这句话的大意是什么?该文反映了康有为怎样的心情?(3分)

⑶“维新”和“帝制”分别是指什么?从材料可以看出陈独秀在思索什么?有何行动?(2分)

(其余试题见共同部分)

共同部分

一、选择题(共30分,每题2分。每题只有一个正确选项。)

18.人类社会发展的早期,不同民族、不同地区形成风貌迥异的古代文明。形成这种现象最基本的因素是:( )

A. 地理环境 B. 风俗习惯 C. 民族心理 D. 文化素养

19. 金属工具的使用是人类跨入文明时代的决定性标志,主要是指:( )

A. 人类历史使用金属工具的时间最长 B. 金属工具的使用使生产力飞速发展

C. 金属工具的使用促进了人脑的发展 D. 人类有关金属工具使用记载最详尽

20.人类社会从氏族公社到国家的产生历经了一个漫长的演变过程,而国家最后的形成有一些必要的前提,下面是一些有关国家产生的条件,如果按历史发展的内在逻辑联系来排列,正确的答案应是:( )

①私有制确立 ②剩余产品出现 ③阶级产生 ④生产力提高

A. ①②③④ B. ①③②④ C. ④②①③ D. ②③①④

21.钱穆在《国史新论》说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。”这种现象反映的实质问题是( )

A.汉代宰相位高权重 B.唐代宰相权力下降

C.宰相数量逐渐增加 D.皇权有加强的趋势

22.我国古代封建王朝进行对外贸易时,普遍表现为政治动机大于经济动机。导致这一特点的根本原因是:( )

A.封建经济的独立性 B.统治者好大喜功 C.当时交通不便 D.中国本身物产丰富

23.19世纪初,蒸汽机车因构造简单、造价低廉、快速实用、安全可靠迅速地在英国、欧洲和北美得到广泛使用,并开始了持续100多年独霸铁路牵引动力垄断地位的黄金时代。这使它的设计制造者的名字与蒸汽机车一起载入了科技史册,他就是:( )

A. 瓦特 B. 斯蒂芬森 C. 本茨 D. 莱特兄弟

24.以下是关于中国近代工业的统计资料(1872-1913年),该材料不能说明的历史事实是:( )

| 年 代 | 商 办 | 官办或官商合办 | 外商企业 | |||

| 设厂数 | 资本(千元) | 设厂数 | 资本(千元) | 设厂数 | 资本(千元) | |

| 1872-1894年 | 53 | 4697 | 19 | 16196 | 103 | 28000 |

| 1895-1913年 | 463 | 90801 | 86 | 28469 | 136 | 103153 |

A.19世纪70年代中国已出现官僚资本 B.近代民族工业资金少、规模小

C.甲午战争后近代民族工业有一定的发展 D.近代民族工业技术力量薄弱

25.1876年,在美国费城举办的国际博览会上,英国展出最新的蒸汽机车,美国展出大功率电动机和发电机,德国展出加工枪炮的精密机床。由此不能说明( )

A.美国已成为世界经济中心 B.英国科技发展落后美德

C.德国军工技术发达 D.英国的蒸汽机车制造技术领先世界

26.下图是1912年中国初中的课程表,下面说法正确的是( )

26.下图是1912年中国初中的课程表,下面说法正确的是( )

①中国的教育和思想观念已发生了根本的变化 ②这一时期的教育很大程度上体现了“学以致用”观念 ③造成这种课程变化的主要原因是辛亥革命的推动 ④以上科目所用教科书都是中华民国颁行的

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

27.十月革命爆发后,列宁一度认为:“社会主义就是消灭商品经济。”并认为,“只要仍然有交换,那谈什么主义是可笑的。”下列哪一政策体现了列宁那一时期的主张:( )

A.新经济政策 B.战时共产主义政策 C.《土地法令》 D.社会主义市场经济

28.国际联盟和联合国都是全球性的国际组织,虽然它们产生的时代背景和命运有所不同, 但是它们创办时的宗旨却有一定的共同点,主要是:( )

①维持世界和平 ②维护国际安全 ③协调国际合作 ④仲裁国际纠纷

A. ①② B. ③④ C. ①②③ D. ①②③④

29.1933年的某一天,美国纽约股票交易所又重新响起了电锣声,道琼斯的股票行情发报机传出了这样一句话:“幸福的日子又来到了”。出现这一现象的原因是( )

A.完成农业调节 B.工业调整开始

C.金融整顿生效 D.以工代赈实现

30.二十世纪中期,信息革命开始发生,人类第三次浪潮由此出现。信息革命最早发生地之一是:( )

A. 英国 B. 美国 C. 德国 D. 日本

31.欧元使欧洲普通老百姓从每天都看得见、摸得着的“口袋里的欧洲”中找到一种休戚与共的感觉。这表明( )

①世界经济区域化得到进一步加强 ②欧盟各国政治、经济实现新的发展③有利于广大发展中国家的经济发展 ④经济全球化已经形成

A.①②③④ B. ①②③ C.①② D.③④

32.服饰是一种文化形态,贯穿了人类社会发展的各个时期。每个时代都有自己典型的服饰,引领着时尚。请你将下列四幅图片按时间顺序重新排列:( )

|

A.①②③④ B.②①④③ C.③①②④ D.①②④③

二、非选择题(共75分)

33.下面是一组有关《乾陵无头石像之谜》的资料,请你逐一判断这些材料的可信度,并说明理由。(8分)

乾陵是唐朝第三代皇帝唐高宗李治和女皇武则天

的合葬墓。在陵园朱雀门外,有61尊石人群像分立

两旁,这些石像大约建成于武则天去世前后。石像

背后刻有文字,表明他们是来自唐朝西部、西北部

的少数民族首领,或者是外国使臣,他们都为唐朝

的统一与和平外交做出了贡献。石人像与真人一般

大小,然而6l尊石像的头全部不见了踪迹。那么,

这些石人头像为什么被毁呢?

材料一:据当地老百姓的说法,八国联军侵华时,见唐乾陵前立有外国使臣,感到有辱洋人的脸面,所以把石人的头砍掉了。

材料二:另一种说法认为是在明朝时,当地流行瘟疫,病死百姓不计其数。百姓认为瘟疫来源可能是这些石人在作祟,所以将石像都砸掉了头。

材料三:1906年,一位日本学者足立喜六来到乾陵考察,回国后写成《长安史迹研究》一书。他认为石像是在明嘉靖年间的关中大地震中倒落的,石像的头也断落了,是后人把这些石像又竖起。

材料四:据史料记载,明嘉靖三十四年即公元1556年1月23日,陕西华县发生了里氏8-11级的大地震,八十多万人死于这次灾难。地震波及大半个中国,史称关中大地震。(注:乾陵据华县100多公里,处于震中)

——以上材料均摘自CCTV-10《探索·发现》栏目之《乾陵无头石像之谜》

34. 阅读材料,回答问题:(7分)

材料一:

公元元年至1700年世界人口的不同估计值表 (单位:千人)

| 估计人 | 公元元年 | 1000年 | 1500年 | 1700年 |

| 克拉克 | 225500 | 280200 | 427800 | 640800 |

| 杜兰德 | 296.500 | 310000 | 483500 | |

| 比拉本 | 252000 | 253000 | 461000 | 680000 |

| 麦克伊夫遗和琼斯 | 168700 | 264500 | 423600 | 610000 |

| 麦迪森 | 230820 | 268273 | 437818 | 603410 |

资抖来源:克拉克(1967年估计数):杜兰德(1974年估计数)比拉本(1979年估计数),麦克伊夫迪和琼斯(1978年估计数)麦迪森(综合调整值)。

材料二:

材料二:

⑴总体来看,从公元元年到1700年;世界人口数呈现什么样的变化趋势?(1分)

⑵哪些因素导致了这种变化趋势?(2分)

⑶你认为哪些原因导致以上学者对相同时期世界人数的估计出现了差别?(2分)

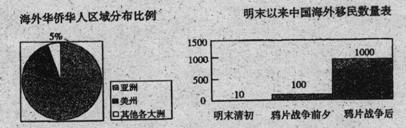

⑷中国海外移民在分布地域和年代上各表现出什么特点?出现这些特点的原因是什么?(2分)

35.阅读材料,回答问题:(8分)

2007年9月10日,《环球时报》第十一版登载了汤国基《教师节可改为孔子诞辰日》一文,作者认为1985年确定的中国教师节——9月10日没有任何的历史与文化渊源,他建议改为9月28日即孔子的诞辰日。文中列举了一些理由:

理由一:在日本、韩国和新加坡等东亚和东南亚的一些国家,一直设有“孔庙”、“孔教”、“孔教学校”,新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国一直把孔子的诞辰日——9月28日定为教师节或庆祝日。在世界各地,凡有中国人和唐人街的地方,都有孔子的雕像,在我国台湾、香港和澳门,也都把孔子的诞辰日定为教师节。

理由二:1971年,中美关系改善时,美国参众两院以立法形式规定孔子的诞辰日为美国教师节。1979年,联合国教科文组织将孔子的诞辰日定为“世界教师节”。2004年,联合国教科文组织又设立了“孔子奖”,以奖励在世界范围内对教育文化事业做出了杰出贡献的人士。

理由三:中华民族三大传统节日之一端午节已经被韩国抢注为世界非物质文化遗产。

根据所给的材料与所学知识,你如何看待此事?

36.阅读材料,回答问题:(10分)

19世纪下半叶的中国和日本,有两部书名相同的著作。作者分别是中国的张之洞和日本的福泽谕吉。这两部著作的目的都是要在东西方文化交汇冲撞的背景下,指示本国的发展方向。

材料一:福泽谕吉《劝学篇》:“天不生人上之人,也不生人下之人。”

材料二:张之洞《劝学篇》:“知君臣之纲,则民权之说不可行也”;“使民权之说一倡,愚民必喜,乱民必作,纪纲不行,大乱四起。”

⑴请说明福泽谕吉观点的外来思想渊源,这种思想渊源在18世纪末的西欧起了什么重要作用?(2分)

⑵张之洞观点中的“君臣之纲”源于中国古代何人的学说?在19世纪末20世纪初的中国有哪些政治力量提倡“民权之说”,请举两例说明。(3分)

⑶简要评述上述两位作者的观点在旨趣上的区别,以及1867——1897年间中日两国政府在学习西方方面取得的成效。(5分)

37.阅读材料,回答问题:(12分)

37.阅读材料,回答问题:(12分)

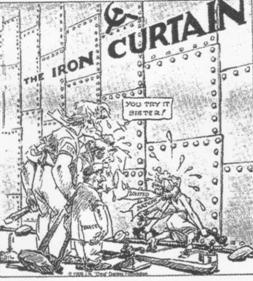

右图是一幅漫画,原来的标题是英文:

We tried everything but explosive.

图片中大个子的袖子上标有USA,老头子

的衣领上标有BRITAIN,小个子衣服上

标有FRANCH,还有一位女士系的围巾上

标有UNITED NATIONS,左下角的罐子上

标有OIL,图中大个子对女士说:

“YOU TRY IT SISTER!”。

⑴请你依据漫画说明作者想反映的主题是什么?

作者的立场如何?(4分)

⑵图片中四个人物分别代表的是谁?作者如此

艺术加工有何寓意?(4分)

⑶请你对这幅漫画所反映的历史事实做一简单概述。(4分)

38.阅读材料,回答问题:(30分)

有人认为中国必须抓住经济全球化的机遇。我们在历史上曾经错失了三次重大机遇,第一次是1793年错失了第一次工业革命起步的机遇;第二次是1842-1860年错失了第二次工业革命转移的机遇;第三次是1957-1976年错失了第三次科技革命转移的机遇。

你是否同意?请联系相关的中外史实进行分析论证,自拟题目,写一篇600字左右的历史小论文。(题目2分,观点12分,史实12分,文字4分)

注意:观点明确,论述集中,不要泛泛而谈。联系中外史实,详略以说明观点为度。文字通顺,条理清晰,结构合乎逻辑。

高三历史试卷

参考答案及评分标准

一、 选择题:(30题,共60分)

A组:

| 1. C | 2. A | 3. D | 4. B | 5. B |

| 6. A | 7. C | 8. D | 9. A | 10. D |

| 11. D | 12. C | 13. B | 14. A | 15. C |

B组:

| 1. B | 2. C | 3. A | 4. D | 5. A |

| 6. C | 7. B | 8. B | 9. A | 10. D |

| 11. B | 12. C | 13. A | 14. B | 15. D |

共同:

| 18. A | 19. B | 20. C | 21.D | 22. A |

| 23. B | 24. D | 25. A | 26. B | 27. B |

| 28. D | 29. C | 30. B | 31. C | 32. D |

二、 非选择题:(8题,共90分)

16A.(7分)

⑴材料一反映了商品经济发展,货币需要量大增;材料二反映了政府国库收入大大增加;材料三反映了北宋商税的不断增长;(3分)

⑵商品经济发展,政府收入增加。(2分)

⑶在农业、手工业发展基础上商业繁荣。(2分)

17A. 第3问为开放性试题,答案符合题意即可(8分)

⑴第一次工业革命;主要行业是采矿和交通等,动力以蒸汽机为主。(2分)

⑵生产工业化需要聚集大量劳动力;社会生产力发展的重要因素是生产资金;工业生产是一种大规模的商品生产;城镇人口集中;物质生活和精神生活丰富了。(4分)

⑶对自然资源过度的无节制的开采,造成资源的枯竭;自然的物质资源是数量有限的,要注意资源的节约、提高资源的利用率和再生利用,要不断开发新材料和新工艺来代替和节约可贵的无法再生的资源。(2分)

16B.(7分)

⑴“判例法”属于英国法系最突出的特征。英国法系在形成过程中还具有的特征:特别注重法典的历史延续性。(2分)

⑵属于大陆法系的国家还有法国、意大利等国家。大陆法系的著名成文法典有《法国民法典》、《德国民法典》、《意大利民法典》等。(2分)

⑶大陆法系起源于罗马法,其特点是法律思想深邃,法律体系完备,法律分类合理,对后世的政治和民事立法起了典范作用。尤其是私法部分的影响最大。(3分)

17B.(8分)

⑴“三纲之说”指“三纲五常”或儒家的伦理道德;态度:反对;理由:陈独秀高举“民主”和“科学”大旗,反对维护君主专制统治的儒家思想。(3分)

⑵1912年;儒教遭到破坏、要恢复旧制;对时局的变迁感到无奈。(3分)

⑶戊戌变法和袁世凯复辟,如何唤醒国民,掀起了新文化运动。(2分)

33. 试题具有一定的开放性,有的答案符合题意即可(8分)

材料一:不可信,因为八国联军根本没有到过此地,不可能毁坏石像。(2分)

材料二:这种说法有一定的可信性,但缺乏直接证据。(2分)

材料三:可信,实地考证与史书记载相互印证。(2分)

材料四:可信,关中大地震史书上肯定有记载。(2分)

34.(7分)

⑴世界人口加速增长。(1分)

⑵生产力发展、医疗技术进步、农业发展等。(2分)

⑶掌握的材料不同,研究的方法不同(统计方式不同)。(2分)

⑷年代上鸦片战争后较多,地域上亚洲、美洲较集中。殖民地开发需要劳动力,经济发达国家和地区的吸引,地理上离中国较近,世界市场形成过程中被迫门户开放。(2分)

35. 本题采用分层评分法,按以下五个递进的层次评分:(8分)

第一层次:仅仅给出结论,未利用任何材料进行论证。(0分)

第二层次:得出一个结论,并组织材料进行论证。(2分)

第三层次:得出几个结论,并组织材料进行论证。(根据材料充分与否,得4分)

第四层次:利用材料从两个不同的角度分别进行论证。并能给出两个以上材料进行论证。(6分)

第五个层次:利用材料,综合不同角度进行充分论证。(8分)

36.(10分)

⑴思想渊源是启蒙思想家的“天赋人权说”,这种启蒙思想反映了资产阶级反封建的政治要求,成为推动法国资产阶级革命的战斗号召。(2分)

⑵源于儒家学者董仲舒的学说。19世纪末,资产阶级维新派倡导君主立宪制; 20世纪初,资产阶级革命派提出三民主义的革命纲领。(3分)

⑶福泽谕吉抨击了封建的等级制度,张之洞极力维护封建君主专制制度。19世纪后期,日本政府进行明治维新,日本全方位地学习西方的技术和制度,发展成为资本主义强国。清政府内的洋务派发起洋务运动,在工业、军事、教育等方面初步兴办近代化事业,但未能使中国走上富强之路。(5分)

37. 开放性试题,答案符合题意即可(12分)

⑴主题:冷战。说明:以美国为首的西方国家在冷战中对苏联阵营无奈,使用了包括石油等经济手段在内的一切方法,都轰不开铁幕,换上联合国这个政治武器也无济与事。或者:标题就是《我们采取了除炸药(战争、武力)以外的一切手段》,墙壁上的文字就是指以苏联为首的铁幕国家。(2分)

立场:作者站在反苏的立场上。说明:认为是苏联导致了欧洲的东西隔绝,是冷战的罪魁祸首,而以美国为首的西方国家在试图打破铁幕(隔绝)。(2分)

⑵图片中四个人物分别代表:大个子—美国,小个子—法国,老头子—英国,年轻女士—联合国。(2分)

寓意:二战后美国力量强大,在资本主义世界独占鳌头,衰落的英法只能唯美国马首是瞻,就连联合国战后初期也曾一度被美国操纵。(在他们眼中只是一个可以操纵利用的小妹妹。)(2分)

⑶根据新旧教材内容回答,符合题意即可。二战结束后,形成了以雅尔塔体系为标志的两极格局。在战后40多年里,美苏两国以“冷战”的形式展开了全球性的争霸活动。冷战开始后,以美国为首的西方国家对苏联等社会主义国家采取政治、经济、军事等全面遏制政策,双方分别成立了北约与华约,两大集团的对峙成为冷战的基本内容。(4分)

38.(30分)

(一)题目:2分。内容和观点有创意,可加1分,但总分不得超过30分。

(二)基本史实和基本观点方面:(具体内容略)24-0分

⑴第一次错失第一次工业革命起步机遇的原因,中外历史对比;

⑵第二次错失1842-1860年第二次工业革命转移机遇的原因,中外历史对比;

⑶第三次错失1957-1976年第三次科技革命转移机遇的原因,中外历史对比。

⑷现在的中国该如何做,从改革开放以来谈起。

(三)论证逻辑文字表述方面:4-0分 满分只给少数特别优秀者