高三历史复习模拟测试试题

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题所给出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。)

1.从两次鸦片战争的史实中可以得出的信息是( )

①两次战争都以英军进攻广东地区为开端 ②战争期间英国军舰都侵入渤海地区 ③英军侵入长江流域最早在第二次鸦片战争期间 ④两次战争后共计开辟了15处通商口岸 ⑤两次战争后开辟通商口岸最多的是福建省 ⑥两次战争的性质、根本原因、结果相似

A.①②⑤⑥ B.②④⑤⑥ C.②③④⑤ D.①②③④⑤⑥

2.1848年,徐继畬在《瀛环志略》中系统地介绍了欧美近代资本主义政治制度,这说明( )

A.“西学东渐”达到新水平

B.要求改变中国政治体制成为知识界的主流意识

C.徐继畬是中国早期维新派代表之一

D.徐继畬是鸦片战争时期反封建民主思想家的杰出代表

3.与亚洲革命风暴时期其他各国的斗争相比,太平天国运动最突出的特点是( )

A.建立了强大的武装 B.利用了宗教形式

C.进行了反对外国侵略者的斗争 D.提出了具有资本主义色彩的方案

4.洋务运动主张“师夷长技以自强”,但没有把下列哪一项列为“长技”来实践( )

A.机器生产 B.议会制度 C.军事技术 D.科技教育

5.关于民族资本主义工业在近代中国历史地位的表述,不正确的是( )

A.促进了中国走向近代化 B.导致了中国社会主义革命的产生

C.壮大了无产阶级队伍 D.难以独立发展

6.“各使馆界……并独由使馆管理,中国民人,概不准在界内居住,亦可自由防守。”这一条款出自( )

A.《南京条约》附件 B.《天津条约》 C.《辛丑条约》 D.“二十一条”

7.维新变法运动成为一次影响深远的思想解放运动,这种社会效果主要是通过下列哪种形式反映出来的( )

A.“公车上书”和康有为的两部著作 B.严复的《天演论》

C.维新派与顽固势力的论战 D.百日维新颁布的变法法令

8.三民主义的核心是民权主义,是因为它( )

A.反映了中国社会的矛盾 B.提出了政治革命的目标

C.制定了社会革命的方案 D.阐述了文化革命的纲要

9.下列属于南京临时政府的法令和措施的是:( )

①废除旗人寄生特权 ②学校不拜孔子,不读四书五经 ③对外发布《告各友邦书》 ④禁止缠足、蓄辫,严禁买卖人口 ⑤设立实业部 ⑥裁撤绿营,精练陆军,筹划海防,建立海军

A.①②③④⑤⑥ B.②③⑤⑥ C.②③④⑤ D.③④⑤⑥

10.1912年,中华民国工业建设会成立,它在《旨趣书》中说:“今兹共和政体成立,喁喁望治之民,可共此运会,建设新社会,以竟胜争存,而所谓产业革命者,今也其时矣。”以上材料说明( )

A.辛亥革命引发了中国的产业革命 B.共和政体保证了国内公平竞争

C.民国建立促进了民族工业的发展 D.民主共和激发了民众爱国热情

11.新文化运动时期,陈独秀等先进知识分子强调科学与民主并重,在政治上主张( )

A.民主共和制 B.君主立宪制 C.苏维埃共和制 D.人民民主制

12.中国共产党“二大”确立党在现阶段的奋斗目标是反对帝国主义、封建主义、反对军阀,这个“现阶段”是指( )

A.组织工人运动时期 B.进行武装斗争时期

C.国共两党合作时期 D.民主主义革命时期

13.中国近代由革命统一战线创建的武装力量是( )

A.太平军 B.湖北新军 C.国民革命军 D.工农革命军

14.1927年收回汉口、九江英租界的是( )

A.北京政府 B.广东革命政府 C.武汉国民政府 D.南京国民政府

15.面对蒋介石制造的“中山舰事件”和“整理党务案”,陈独秀采取妥协退让政策的主要目的是( )

A.团结蒋介石参加北伐

B.推动北伐战争顺利进军

C.联合国民党共同抵抗帝国主义对大革命的破坏

D.帮助蒋介石抵制“西山会议派”

16.“工农武装割据”的思想应包括:( )

①党的领导 ②武装斗争和土地革命 ③统一战线 ④根据地建设

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

17.遵义会议在事实上确立了毛泽东在全党的领导地位,主要是因为这次会议( )

A.结束了王明“左倾”错误在中央的统治

B.取消了李德、博古的最高军事指挥权

C.肯定了毛泽东军事思想的正确性

D.选举毛泽东为中央政治局常委

18.西安事变的和平解决成为当时扭转时局的关键,其理由不包括( )

A.它粉碎了日本帝国主义和国民党亲日派扩大内战的阴谋

B.它标志着国共两党抗日民族统一战线的正式建立

C.它揭开了国共两党由内战到合作的序幕

D.它宣告蒋介石“攘外必先安内”政策的破产

19.中共七大上,毛泽东提出成立民主联合政府的政治前提是( )

A.推翻国民党统治 B.废除国民党一党专政

C.打败日本侵略者 D.召开政协会议

20.中共七届二中全会在党的建设方面做出的重大贡献是( )

A.妥善处理了党内长期存在的分歧和矛盾 B.确立了毛泽东思想为党的指导思想

C.从思想上清算了“左”和右的错误 D.要求全党保持党的优良传统和作风

21.“一五”期间,我国实行优先发展重工业的方针,对其评价正确的是( )

A.实现了社会主义工业化 B.奠定了社会主义国营经济的基础

C.适应了当时国家发展的需要 D.加强了沿海重工业基地的建设

22.20世纪50年代前期,中国共产党施政活动的根本法律依据是( )

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》 B.1954年《中华人民共和国宪法》

C.《中华人民共和国土地改革法》 D.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

23.中共“八大”确定我国经济建设必须坚持的方针是( )

A.逐步改造 B.多快好省 C.稳步前进 D.高速发展

24.建国前完全依靠“洋油”的我国,实现石油全部自给是在( )

A.一五计划期间 B.全面建设社会主义十年

C.“文革”期间 D.社会主义现代化建设新时期

25.中国在1952年和1962年两个年度中,经济发展状况的相似点是( )

A.遭遇严重的自然灾害 B.处于恢复、发展时期

C.处于大幅度下降时期 D.受到“左”倾错误干扰

二、综合题(本大题共4小题,第26题16分,第27题12分,第28题11分,第29题11分,共50分。)

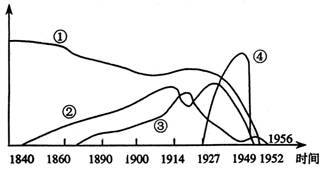

26.下列四条曲线反映了中国近代四种经济形态的发展演变过程

回答:

(1)判断图中代表中国民族资本主义经济发展趋势的曲线是哪一条,(1分)并指出判断的依据是什么。(3分)

(2)结合史实分别指出五四以前中国民族资本主义工业发展的“三次热潮”是怎样为当时中国的社会进步创造条件的。(6分)

(3)新中国成立后,党和政府为把③、④两种经济形态转变成为社会主义经济的不同政策是什么?(2分)各有何重要历史意义?(4分)

27.阅读下列材料

材料一 国民党人在“七七”以前提出了“复兴民族”的口号。1934年7月蒋介石在庐山军官训练团发表《抵御外侮与复兴民族》的长篇讲话。国民党中央宣传部写的《<中国之命运>要旨》中说:“应知中国之前途光明与黑暗实相因而俱在,自剥复之至理与革命之史实以言,中国之复兴,乃为命定之事势”。

——《<中国之命运>研究》

材料二 1941年,中国共产党中央委员会发表的《为抗战四周年纪念宣言》中说:“四年以来,全国军民奋起抗战,不顾牺牲,不怕困难,前仆后继,再接再厉,付出了很大的代价,度过了许多的难关,卒能使敌寇胆寒,环球心折,奠定了民族复兴的基础,产生了新生中国的雏形。”

——王桧林《抗日战争与解放战争若干问题研究》

(1)对比材料一、二,指出国共两党在民族复兴问题上的共识和差异?(3分)

(2)抗日战争是中华民族从衰败到复兴的转折点,结合相关史实说明国共两党如何携手合作取得抗战的完全胜利。(5分)

(3)试结合相关史实概述抗日战争怎样提高中国的国际地位,使“环球心折”。(4分)

28.阅读下列材料:

材料一 土改的几组调查材料:1952年对山西49村农民调查:有10780亩土地被卖出;1953年对湖北、湖南、江西三省农村的调查:有12.52%的农户出租土地;1952年对山西忻县的调查:在被调查的2 486户农民中,放高利贷的有20户。

——《中国近现代历史讲座》教学参考书

材料二 邓子恢在《全国第一次农村工作会议上的总结报告》中指出:今天农业生产的发展,还有许多困难的条件限制了它,约束了它,要在现有基础上提高一步,就必须帮助农民解决以下三个问题:1.必须帮助贫困农民解决生产资料的困难,主要的是牲畜、农具、肥料、种子等困难。2.帮助农民减少自然灾害,如水灾、旱灾、虫灾等。……用什么办法帮助农民解决生产中的这些困难呢?当然,国家在大力帮助……另一条道路是新道路,是领导农民组织起来,靠大家互助合作的力量。

材料三 在农业合作化的过程中,一部分干部滋长了急于求成的情绪,在合作社的发展上盲目求多求快,强迫农民入社。结果出现了一些农民杀猪砍树,卖羊卖牛,不积极生产,甚至破坏农具的现象。

材料四 1955年7月,毛泽东约见中央农村工作部负责人邓子恢谈话,主张1956年要在现有65万个合作社的基础上发展到130万个,但邓子恢坚持只按原计划发展到100万个。后来,毛泽东批评邓子恢犯了右倾机会主义错误,像一个“小脚女人”一样走路,东摇西摆,老是埋怨别人走快了,走快了,满脑子无穷的忧虑和数不清的清规戒律。

——林志坚《新中国要事述评》

回答:

(1)材料一、二反映了什么现象?据此分析农业互助合作的必要性和迫切性。(6分)

(2)材料四中邓子恢、毛泽东争论的焦点是什么?哪个人的观点更正确?有何证据?(3分)

(3)谈谈你对农业合作化的看法。(2分)

29.实行宪政,建立法治国家是近代以来中国有识之士奋斗、追求的目标之一。回答:

(1)19世纪中期有哪些先进人物为此进行了怎样的探索?(2分)

(2)我国在20世纪的早期和50年代制定了哪两部资本主义、社会主义类型的宪法?分析其制定的背景和主要影响。(8分)

(3)据此谈谈你对民主法制建设的认识。(1分)

参 考 答 案

1——5 AADBB 6——10 CCBCC 11——15 ADCCA 16——20 BCBBD 21——25 CACBB

26.(1)③。(1分) 中国民族资本主义产生于19世纪六七十年代,19世纪末获得初步发展,“一 战”期间获得进一步发展,20世纪30年代以后,逐渐萎缩,新中国成立后得到一定限度的恢复和发展,20世纪50年代中期被改造成为社会主义经济。(3分)

(2)第一次:中国民族资产阶级产生,早期维新思想出现。(1分)第二次:使资产阶级开始作为新的政治力量登上历史舞台,形成戊戌变法和辛亥革命运动。(1分)第三次:促使资产阶级队伍壮大,在意识形态领域里形成新文化运动;促使无产阶级力量的壮大,为中国从旧民主主义革命转变为新民主主义革命、为中国共产党的诞生奠定了阶级基础。(4分)

(3)对④采取没收政策。(1分)人民政府掌握了国家的经济命脉,建立了社会主义国营经济,为人民政权的巩固和国民经济的恢复奠定了经济基础。(2分)对③采取赎买政策。(1分)实现了生产资料从私有制到公有制的和平过渡,社会主义制度在我国基本上建立起来。(2分)

27.(1)共识:抵御日本帝国主义的侵略,摆脱外侮,是民族复兴的前提和契机。(1分)

差异:国民党认为民族复兴是“命定之事势”;共产党认为民族复兴是“全国军民奋起抗战”的结果。(2分)

(2)①“七七事变”使中华民族面临最严峻的民族危机,国共两党暂弃前嫌,共赴国难。1937年9月抗日民族统一战线正式形成,极大激发了全民族的抗日热情。(2分)②国共领导的抗日军队,分别开辟了正面战场和敌后战场,形成共同抗击日寇的战略态势。(2分)③国共两党虽有矛盾和摩擦如皖南事变,但主流是相互配合、相互依存,直到抗战胜利。(1分)

(3)①以世界大国身份,出席开罗会议等国际会议,并发挥重要作用。②成为联合国的发起国和常任理事国。③取消了帝国主义的治外法权等特权,收回了大量民族权益。④收回了被日本割占半个世纪的台湾、彭湖列岛,维护了领土主权的完整。⑤取得近百年来反帝斗争的首次完全胜利,极大提高了国际威望和国际地位。(4分,回答任意四点即可给分)

28.(1)材料一反映了农村重新出现土地买卖、租佃、高利贷盘剥现象。(1分)材料二反映了我国农业生产资料的短缺、生产力的落后。(1分)从材料一可以看出,如果让这一现象发展下去,封建剥削制度就会在农村复辟。(2分)从材料二可以看出,个体分散的经营方式已严重阻碍了农业生产的发展,因此只能实行互助合作,农业才能发展,新民主主义革命的成果才能巩固。(2分)

(2)合作化的速度问题。邓子恢是正确的,材料三表明过快的合作化速度已经引起了部分农民的不满,给生产力造成了一定的破坏。(3分)

(3)开展农业互助合作是必要的,但必须使生产关系与生产力水平相适应,不能凭主观愿望瞎指挥。(2分)

29.(1)洪仁玕主张以法治国;(1分)早期维新派主张实行君主立宪制。(1分)

(2)宪法:《中华民国临时约法》,(1分)背景:辛亥革命后,南京临时政府成立;(1分,或答推翻帝制、为了限制袁世凯专权也可给分)影响:这中国历史上第一部资产阶级民主宪法,具有反对封建制度的进步意义。(2分)1954年《中华人民共和国宪法》,(1分)背景:社会主义改造正在进行,第一届全国人民代表大会召开;(1分)影响:是新中国第一部社会主义类型的宪法,是建设社会主义的保证。(2分)

(3)认识:民主法制建设必须建立在民族独立的基础上;法制建设是实行政治民主化的根本保证。(1分,回答任一点即可给分)