高三历史复习第二次模拟检测

历 史 试 题 2008年3月19日

第Ⅰ卷 选择题(共50分)

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50分)

1.《墨经》中载有大量物理学的知识内容,其中较有系统的是

A.杠杆原理 B.浮力理论 C.声学原理 D.“光学八条”

2.避讳是中国封建社会特有的现象,其中对当代帝王及本朝历代皇帝之名进行避讳是主要的一类。以下各项中属于这一现象的是①东汉光武帝时将“秀才”改名为“茂才”② 唐太宗把中央六部之一的“民部”改为“户部”③宋室南渡后,建都于杭州,后升为“临安府”④ 朱元璋定国号为大明,以应天为“南京”

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

3.唐代文学家柳宗元说:“周之失,在于制;秦之失,在于政,不在制”。材料中的两个“制”分别是

A.分封制和郡县制 B.宗法制和郡县制

C.分封制和专制主义中央集权制 D.宗法制和专制主义中央集权制

4.秦汉时期,面对农耕民族与游牧民族间的冲突,为了保卫自己的文明系统,中原王朝采取“用险制塞”的隔绝固守与“导途凿空”的外拓互通并举之策。表现在

A.联络月氏、夹击匈奴、通婚和亲 B.北讨匈奴、南征北战、开凿灵渠

C.修建驿道、收复河套、开发象郡 D.构筑长城、通使西域、开辟丝路

5.宋太祖曾说“朕今选儒臣干事者百余,分治大藩(节度使辖区),纵皆贪浊,亦不及武臣—人也。”为此宋太祖采取的最重要措施是

A.派文臣做知州,管理地方行政 B.设枢密使,管理军事

C.设转运使,管理地方财政 D.设通判,监督知州

6.针对宋朝的过分集权之不足,元朝进行局部调整,元史记载:“国家置中书省以治内,分行省以治外”,其中的“内”是指

A.大都及其周边河北、山西、山东三省 B.直隶行省

C.富饶的江南地区 D.成吉思汗起家的斡难河地区

7.下图是清朝《盛世滋生图》所展示的苏州斜桥商市。从该图所反映出的我国明清时期商业发展的一个典型特点是

7.下图是清朝《盛世滋生图》所展示的苏州斜桥商市。从该图所反映出的我国明清时期商业发展的一个典型特点是

A.出现了农村集市 B.坊市分置 C.边境贸易繁荣 D.商业市镇兴盛

8.下列诗句中,可以获取我国古代农村商品经济发展这一历史信息的是

A.“金多众中为上客,夜夜算缗眠独迟。”

B.“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”

C.“尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘。”

D.“草市迎江货,津桥税海商。”

9.顾炎武在《日知录》中提出:“易姓改号,谓之亡国。仁义充塞而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”材料中所说的“亡天下”指的是

A.封建王朝的更替 B.外族入侵导致国家危难

C.统治者不施仁政导致民不聊生 D.统治阶级内部纷争国家分裂

10.19世纪中期,近代专业教育在中国逐渐兴起。以下对其原因的分析,正确的是 ①受日本明治维新发展教育的影响 ②传统教育体制和科举制度的崩溃 ③引进技术,兴办近代工业的需要 ④培养近代翻译和外交人才的需要

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

11.晚清时期,我国高等教育开始创办。这以后高等学校对社会产生了一定影响。以下关于北京大学的叙述,正确的是

A.推动了中国近代工业的创办 B.推进了维新变法运动的兴起

C.促进了辛亥革命运动的发展 D.是思想解放运动的重要基地

12.观察《1913年在中国的外商、华商投资棉纺织业情况统计表》,表中反映的情况最准确的是

| 厂家数 | 开工纱锭数 | 布机数 | |

| 外商企业 | 16家 | 338960锭 | 1986台 |

| 华商企业 | 25家 | 484192锭 | 2016台 |

A.一战期间,棉纺织业大幅发展 B.外商在华棉纺织企业严重萎缩

C.民族工业走上独立发展的道路 D.棉纺织业中民族企业发展超过了外资企业

13.中国民族资产阶级为反对袁世凯复辟帝制而进行的斗争包括 ①颁布《中华民国临时约法》 ②发动二次革命 ③发起护国运动 ④开展新文化运动

A.①③④ B.②③④ C.②③ D.③④

14.七七事变是因日本驻军在北平附近宛平县城外卢沟桥演习,无理挑衅而引起。日军驻扎北平附近的这一特权,出自中国近代被迫签订的

A.北京条约 B.马关条约 C.辛丑条约 D.何梅协定

15.中共“八大”和十一届三中全会在探索中国社会主义建设道路的进程中,都做出了突出贡献。从两次大会的主要内容上看,二者关系的实质是

A.并列关系 B.从属关系

C.对立关系 D.发展关系

16.中国人起名往往追逐时代潮流,带有时代的烙印。比如:“文革”时期许多人起名叫“卫红”、“卫东”,以此类推,与“超英”、“卫星”、“红旗”等名字相关的历史事件应该是

A.新中国成立 B.抗美援朝 C.大跃进 D.香港回归

17.十一届三中全会后,通过实行家庭联产承包责任制,农民从中获得了

A.土地所有权 B.兴办企业权 C.生产和分配的自主权 D.进城经商权

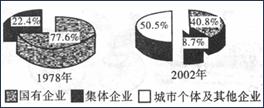

18.下图说明城市经济体制改革后

18.下图说明城市经济体制改革后

①国有企业、集体企业的比重明显下降

②城市个体及其他企业成分占有较大比重

③由单一公有制经济向公有制经济为主体的多种所有制经济转变

④国有企业改革已经完成

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

19.下列属于我国改革开放以后取得的成就的是

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.第一颗人造地球卫星发射成功

C.“神舟号”系列飞船发射成功 D.中国返回式卫星发射成功

20.2001年,我国对外开放在适应经济全球化的趋势下,加入了下列组织中的

|

A B C D

21.新航路的开辟引起了商业革命,其突出表现是

A.欧洲的商路和贸易中心转移 B.欧洲手工工场的兴起

C.世界五大洲商品出现在欧洲市场上 D.大量贵重金属源源流人欧洲

22.美国总统华盛顿在告别演说中,告诫“那些领导政府的人们,要谨慎行事,把自己限制在各自的宪法范围内,避免在行使权力时一个部门侵犯其他部门的权力”。他强调的是

A.民主性原则 B.司法独立原则

C.自由平等原则 D.分权制衡原则

23.英国广播公司(BBc)进行网上投票;评选世界近1000年以来最伟大的思想家,结果马克思最后胜出。来自挪威的投票者科里森说:“马克思启蒙了数以千计争取自由正义的人民,他是现代政治思想之父。”这位投票者说:“他是现代政治思想之父”是因为马克思

A.改造空想社会主义 B.发表《共产党宣言》

C.赞扬巴黎公社革命 D.指导第一国际的工作

24.巴黎公社用革命方式打碎旧的国家机器,建立新的国家机器;由直接选举产生的代表组成最高权力机关—一一公社委员会;所有公社职员的工资不得超过工人的最高工资等等。这些做法给我们留下的经验主要有 ①无产阶级专政 ②人民民主 ③人民公仆 ④工农联盟

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

25.第二次工业革命时期,资本主义生产关系出现了调整,这主要表现在

A.社会财富日益集中 B.政治民主化进程加快

C.对市场的争夺加剧 D.垄断组织的出现

第Ⅱ卷 非选择题(共50分)

二、非选择题(共3小题,共50分。其中第26小题18分,第27小题18分,第28小题14分。)

26.(12分)阅读下列材料:

材料一 我国是最早发明植桑养蚕织丝绸的国家。秦汉时代,黄河中下游地区农村,户户房前屋后种了桑麻,有的富户拥有上千亩的桑麻。那时候,桑麻种植开始向南发展到湖北、湖南和四川,向北发展到今天的内蒙古地区。汉朝的纺织品,以临淄和襄邑(今河南)所产最为有名。那里的纺织品,种类多,产量大,有名贵的锦、绢、纱等。……丝织业经过唐末五代及北宋一个长时期的发展,大大改变了唐中叶以前的面貌。北宋时,丝织业的产地逐渐形成两浙和四川两个中心,……整个沿海地带都比较发达。 ----摘自《简明宋史》

材料二 中国古代人口地理分布的变化(人口密度:人/平方公里)

----摘自《简明宋史》

材料三 渭水上游的陇山山脉,秦汉时期一片葱茏。秦岭及其北麓在汉代被称为陆海。然而,关中作为许多时代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算,其中主要是就近砍伐。唐代以后,渭水的流量已经明显减少,航运也就不见记载。秦岭北麓的森林至今早就无影无踪了。 ---摘自《沧海神州 中国历史地理谈丛》

回答:

(1) 根据材料一,概括说明我国古代丝绸生产格局的变化。(10分)

(2) 根据材料二、三,并结合所学知识分析我国古代丝绸生产格局变化的原因。(8分)

历史试题答题卷 2008年3月19日

第Ⅰ卷 选择题(共50分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 答案 | |||||||||||||

| 题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |

| 答案 |

第Ⅱ卷 非选择题(共50分)

26.

27.阅读下列材料:

材料一 1960年11月4日,尼克松对《纽约每日新闻》发表谈话时说:“我愿非常明确地表示,我反对给共产党中国以外交承认。我同样反对接纳共产党中国进入联合国。依照联合国宪章,一个国家必须爱好和平才具有进入联合国的资格。十分明显,中国不是。美国不应该尊敬一个海盗。”

材料二 1960年12月,一贯强烈反共的尼克松在同肯尼迪竞选总统时说:“我们(对中国)的态度不应该太过僵硬,我们不应对一个有六亿人的政府,保持永久不予承认的态度。”1968年大选时,尼克松又说:“时间已经到来,我们必须掌握中国的现实了”。

材料三 1971年5月15日,尼克松在电台广播《公告》时说:“正如我在过去三年多次指出的那样,没有中华人民共和国及其七亿五千万人民的参加,是不能有稳定与持久的和平的。正因为如此,我在好几个方面采取主动行动,为两国之间的比较正常的关系敞开门户。……我谋求同中华人民共和国建立新的关系的行动不会以牺牲我们的老朋友的利益为代价,这个行动不是针对任何其他国家的。”

材料四 1989年邓小平会见尼克松时说:“从1949年中华人民共和国成立到1972年,二十多年间,中美关系处于敌对状态,在您担任总统的时候,改变了这个状况。我非常赞赏您的看法,考虑国与国之间的关系主要应该以国家自身的战略利益出发,不去计较社会制度和意识形态的区别……,我知道您是反对共产主义的,而我是共产主义者。”

请回答:

(1)材料一至材料四说明了什么问题? (4分)

(2)据材料一和所学知识分析尼克松“反对给共产党中国以外交承认”,“反对接纳共产党中国进入联合国”的原因。(4分)

(3)材料二中,尼克松的言论说明了什么问题? (4分)

(4)材料三与材料一相比,尼克松对新中国的态度有何变化?为何发生这一变化? (6分)

28.阅读下列材料

材料一 在权利方面,人们生来是而且始终是自由平等的。

材料二 立法权委托给由人民自由选出······国民议会。行政权委托给国王。司法权委托给人民按时选出的审判官。

材料三 按该宪法规定,国民议会代表的选举权,只给予“积极公民”。成为“积极公民”的部分条件是:在城市或区内具有法律所指定的一定时期的住所;在王国内任何一个地方,至少已经缴纳了相当于三个工作日价值的直接税;不处于奴仆地位,亦即不处于被雇佣的奴役地位。

——《法国大革命立法文献》

请回答:

(1)材料二体现的政治观点,源于哪部著作? (4分)

(2)材料一、三中引用的这些宪法条文,自相矛盾之处表现在哪里?(4分)

(3)结合当时的历史条件,对宪法的这些规定应如何评价?(6分)

历史试题参考答案及评分标准 2008年3月19日

一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| D | A | C | D | D | A | D | D | B | B | D | A | D | C | D |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||

| C | C | B | C | D | A | D | B | A | D |

二、非选择题(共3小题,共50分。其中第26小题18分,第27小题18分,第28小题14分。)

26.(1)变化:唐朝中期以前,中国丝绸的产地主要在北方(黄河中下游地区)。秦汉时代植桑、丝织技术开始向南向北发展。唐朝中期以后,南方的丝绸生产逐渐赶上并超过北方。北宋时,丝绸业的中心已经在四川和东南沿海地区。(10分)

(2)原因:黄河中下游地区人口密度大,过度垦殖;历代帝国多在北方建都,就近砍伐林木,破坏生态。唐末五代以来我国经济重心逐渐南移;南方自然条件更适宜植桑养蚕。(8分)

27.(1)说明1949—1972年,中美关系由敌对转向缓和,并实现关系正常化。(4分)

(2)由于社会制度和意识形态的不同,美国对新生的民主国家加以遏制。(4分)

(3)美国对中国的强硬态度有所改变,但没有放弃控制中的企图。(4分)

(4)态度由以前的反对、孤立转为要求改善。(2分)原因:新中国国际地位的提高,美苏争霸中美国处于劣势地位,美国孤立中国政策的失败,美国寻求改善中美关系。(4分)。

28.

(1)《论法的精神》或《法意》(4分)

(2)材料一宣布人们在权利上自由平等,而材料三又以居住条件、纳税多少和社会地位来限制公民的选举权。(4分)

(3)材料一、二提出自由平等、三权分立,在反封建特权和专制制度上具有进步意义。材料三用种种条件限制公民选举权,反映了资产阶级所标榜的自由平等具有虚伪性。(6分)