绝密★启用前 试卷类型:A

高二生物科上学期期中考试试题

生 物 试 题

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。第Ⅰ卷1至6页,第Ⅱ卷7至12页。共100分,考试时间100分钟。

2.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目、试卷类型用铅笔涂写在答题卡上。

3.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,不能答在试卷上。

4.考试结束后,考生将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题)

一、 选择题(本大题包括40小题,每题只有一个答案最符合题意,每小题1.5分,共60分)

一 选择题:(本题共40个小题,每小题1.5分,共60分。做完后转涂到答题卡上)

1.关于人体内环境中pH调节叙述不正确的是

A.人体血液pH通常在6~7之间

B.血液中乳酸过多时,就与NaHCO3发生反应,生成乳酸钠和H2C03

C.血液中NaCO3过多时,就与H2C03结合形成NaHCO3

D.血液中CO2过多会刺激神经中枢,促进呼吸活动将CO2排出

2.内环境稳态的实质是

A.在神经和体液共同调节下实现的 B.温度、pH等理化性质呈现动态平衡

C.各个器官系统协调活动的结果 D.体内细胞生活不可缺少的条件

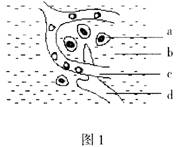

3.图1示人体皮下的组织,b、c、d表示细胞外液。下面罗列的诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是

3.图1示人体皮下的组织,b、c、d表示细胞外液。下面罗列的诸多因素中,可能引起病人组织水肿的是

①c周围的管壁破损 ②长期蛋白质营养不足 ③淋巴管阻塞 ④花粉等过敏源引起毛细血管的通透性增加 ⑤肾炎导致血浆蛋白丢失

A.只有①②③ B.只有②③④

C.只有①③⑤ D.①②③④⑤

4.神经递质的主要作用机制,是通过与细胞膜上的受体结合,直接或间接调节细胞膜上离通道的开启或关闭,造成离子通透性的改变,进而改变细胞膜电位。假如某一神经递质会使细胞膜上的氯离子通道开启,使氯离子进入细胞内,由此会

A.使细胞膜外电位变负,膜内电位变正 B.使膜电位差维持不变

C.使细胞膜外电位变正,膜内电位变负 D.抑制细胞兴奋

5.促甲状腺激素释放激素和促性腺激素的作用部位分别是

A.前者是下丘脑,后者是垂体 B.前者是垂体,后者是性腺

C.两者都是下丘脑 D.两者都是垂体

6.下图表示的是甲状腺激素分泌的调节与体温调节的过程。以下说法不正确的是:

A.若甲状腺激素的分泌量减少,则体温上升

B.低温条件下甲状腺激素分泌量将增加

C.若甲状腺激素的分泌量增加,则脑垂体分泌的促甲状腺激素分泌量将减少

D.若缺碘则甲状腺激素的合成量小而促甲状腺激素分泌增加,将会引起甲状腺肿大

7.下列有关下丘脑的叙述中,正确的是

A.在寒冷时,下丘脑产生TRH(促甲状腺激素释放激素)作用于甲状腺,促进分泌甲状腺激素

B.甲状腺激素过多的时候,会抑制下丘脑分泌TRH,这属于分级调节

C.如果下丘脑严重受损,则人体无法持自身的体温恒定

D.在细胞外液渗透压升高时,下丘脑的渗透压感受器能够产生渴觉

8.下列关于人体免疫防御功能的三道防线的说法正确的是

A.人体的皮肤、黏膜和溶菌酶等杀菌物质构成了人体的第一道免疫防线

B.体液中的杀菌物质和淋巴细胞构成人体的第二道防线

C.第三道防线主要是由人体的免疫器官和免疫细胞构成的

D.人体的第一道防线属于非特异性免疫,第二道防线和第三道防线属于特异性免疫

9.有一种疾病称为“重症肌无力”,病人的神经与肌肉接头处的乙酰胆碱受体被当做抗原而受到攻击,致使神经冲动传递效率低下,肌肉收缩无力,其发病机理与哪种病最相似

A.系统性红斑狼疮 B.过敏反应

C.艾滋病 D.肌无力

10.下列不属于抗体的物质是( )

A.干扰素 B.抗毒素 C.凝集素 D.免疫球蛋白

11.T淋巴细胞和B淋巴细胞的共同点是( )

A.产生抗体 B.产生记忆细胞 C.导致靶细胞裂解 D.与抗原特异性结合

12.下列各项中,只属于体液免疫过程的是

A.效应T细胞使靶细胞的渗透压发生变化 B.记忆细胞增殖分化形成效应淋巴细胞

C.使病毒失去侵染和破坏宿主细胞的能力 D.干扰素能抵抗病毒引起的感染

13.如果割除幼鼠的胸腺,则此鼠的特异性免疫状况是

A.有全部的细胞免疫能力 B.丧失一切特异性免疫能力

C.有全部的体液免疫的能力 D.保留少部分体液免疫的能力

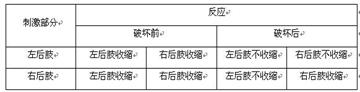

14.在用脊蛙(去除脑保留脊髓的蛙)进行反射弧分析的实验中,破坏缩腿反射弧在左后肢的部分结构,观察双侧后肢对刺激的收缩反应,结果如下表:

上述结果表明,反射弧的被破坏部分可能是

A.感受器 B.感受器和传人神经

C.传人神经和效应器 D.效应器

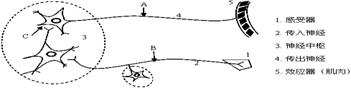

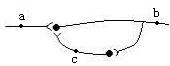

15.某种药物可以阻断蟾蜍屈肌反射活动。下图为该反射弧的模式图。A、B为神经纤维上的实验位点,C为突触间隙。下列实验结果中,能够证明这种药物“在神经系统中仅对神经细胞间的兴奋传递有阻断作用”的是

①将药物放在A,刺激B,肌肉收缩 ②将药物放在B,刺激A,肌肉收缩

③将药物放在C,刺激B,肌肉不收缩 ④将药物放在C,刺激A,肌肉收缩

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

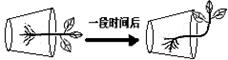

16.将栽有刚发芽玉米幼苗的小盆固定于如图所示的以一定速度匀速旋转的转盘上(小盆不透光),并给予左侧光照。一段时间后,玉米的顶芽和根的生长方向分别为(假定观察时小盆也处于如图位置)

16.将栽有刚发芽玉米幼苗的小盆固定于如图所示的以一定速度匀速旋转的转盘上(小盆不透光),并给予左侧光照。一段时间后,玉米的顶芽和根的生长方向分别为(假定观察时小盆也处于如图位置)

A.顶芽↖,根↘ B.顶芽↖,根↙

C.顶芽↗,根↘ D.顶芽↗,根↙

17.生物兴趣小组的同学对某品种番茄的花进行人工去雄后,用不同浓度的生长素类似物2,4—D涂抹子房,得到的无籽番茄果实平均重量见下表。

| 2,4—D浓度( mg/L) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

| 无籽番茄平均重量(g/个) | 0 | 13.5 | 26.2 | 46.5 | 53.6 | 53.7 | 43.0 | 30.2 |

据表得出的正确结论是

A.2,4—D浓度超过25 mg/L,对果实的发育起抑制作用

B.2,4—D与生长素的作用效果相同

C.2,4—D可以促进扦插枝条生根

D.2,4—D诱导无籽番茄的最适浓度范围为20—25 mg/L

18.番茄果实成熟过程中,乙烯释放量、果实色素积累及细胞壁松弛酶活性变化规律如右下图。从该图可得出乙烯能促进

①细胞壁松弛酶活性升高

①细胞壁松弛酶活性升高

②果实色素积累

③番茄果实发育

④番茄果实成熟

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

19.下图是研究植物向性运动的实验示意图,该实验结果不能说明

A.产生生长素的部位是根尖和茎尖

B.生长素对植物生长的作用具有两重性

C.根生长具有向重力性,茎生长具有负向重力性

D.根和茎的向性运动都是对环境的一种适应

20.科学家在研究人类嗅觉系统的工作方式时发现,有气味的物质会首先与气味受体结合,使受体细胞产生兴奋,该过程中的变化是

A.电信号→化学信号→电信号 B.化学信号→电信号

C.电信号→化学信号 D.化学信号→电信号→化学信号

21.对植物的生长和分化具有促进作用的一组激素是

A.生长素、乙烯 B.乙烯、脱落酸

C.生长素、细胞分裂素 D.细胞分裂素、脱落酸

22.右图表示神经元联系的一种形式,与此相关的表述正确的是

A.刺激a处,会导致b处连续兴奋或抑制,c处也发生电位变化

B.刺激b处,不会引起a和c处发生电位变化

B.刺激b处,不会引起a和c处发生电位变化

C.刺激c处,a和b处都会发生兴奋

D.刺激a处,b、c同时产生兴奋或抑制

23.当人突然进入寒冷环境中时,相应的反应是

A.温觉感受器兴奋,皮肤血流量减少 B.皮肤血管舒张,汗腺分泌增加

C.皮肤立毛肌收缩,肾上腺素分泌增加 D.酶活性降低,促甲状腺激素分泌减少

24.下列有关生态系统结构的叙述,正确的是

A.每种生物在生态系统中只能处在一个营养级上

B.动物都属于消费者,其中食草动物处于第二营养级

C.自养生物都是生产者,是生态系统的主要成分

D.细菌都属于分解者,其异化作用类型有需氧型和厌氧型

![]()

![]() 25.在食物链“A

B C”中,能量逐级减少。其原因不包括

25.在食物链“A

B C”中,能量逐级减少。其原因不包括

A.总有一部分A和B会自然死亡和被分解者利用

B.B、C摄入的能量总有一部分被排出

C.A、B和C生命活动的维持总要消耗能量

D.照射到A上的太阳能不能被全部固定

26.1998年的特大洪涝灾害,给江苏造成了重大损失。为此,省政府针对水土保持提出了退田还湖、退耕还林、退耕还草等措施,这些措施的主要生态学依据是

A.生物多样性与生态系统稳定性密切相关 B.森林能维持碳氧平衡,涵养水源

C.草原能调节气候,防止土地被风沙侵蚀 D.湖泊能调节水流量和控制洪水

27.下列关于种群、群落和生态系统的描述,不正确的是

A.研究海洋鱼类种群数量变化的规律有利于确定合理的捕捞量

B.生物群落的结构是随着时间的推移而不断变化的

C.农田生态系统对太阳能的利用率高于森林生态系统

D.城市生态系统对其他生态系统具有高度的依赖性

28.下列表示四种不同种群中不同年龄的个体所占的比例,其中种群密度会越来越小的是

|

29.下列与体液免疫有直接关系的细胞结构是( )

①细胞膜 ②线粒体 ③内质网 ④高尔基体 ⑤中心体 ⑥细胞核

⑦核糖体

A、①② B、⑥⑦② C、①⑥⑦② D、①②③④⑥⑦

A、①② B、⑥⑦② C、①⑥⑦② D、①②③④⑥⑦

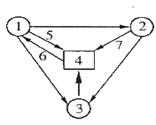

30.右图为生态系统中碳循环的模式图。相关叙述正确的是

A.①代表生产者,5可以代表化能合成作用

B.碳元素在①、②、③、④间以含碳有机物的形式传递

C.在食物链中占有碳元素最多的营养级可能是①

D.①、②、③中含有的有机物可以作为动力来促进碳元素在群落和环境之间循环

31.下图为生态系统中能量流动图解部分示意图,①②③④各代表一定的能量值,下列各项中正确的是

|

A.①表示流经生态系统内部的总能量

B.一般情况下,③增加1Kg,①至少增加100Kg

C.生物与生物之间的捕食关系一般不可逆转,所以能量流动具单向性

D.从能量关系看②≥③+④

|

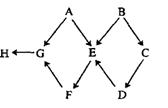

32.下图是某生态系统食物网示意图,则下列叙述不正确的是

A.从能量流动的特点看,捕食生物A和B最为经济

B.生物G占有三种不同的营养级,它是一种杂食性动物

C.生物H也占有三种不同的营养级,它的数量较其他生物更为稳定

D.如果环境有汞污染,生物H体内汞的浓度最高

33.某人想同时养鼠和养水貂用鼠喂水貂,再用剥去皮的水貂喂鼠。这样可以不额外投资而获得貂皮,这可能吗? ( )

A. 可能。因为这个系统会平衡。

B. 可能。因为用鼠喂水貂所损失的能量可以用水貂喂鼠时收回来。

C. 不可能。因为不能用食肉动物喂养食肉动物。

D. 不可能。因为食物中的大部分能量都丢失了。

34.在右图食物网中a表示动物性食物所占比例,若要使鸟体重增加x,至少需要生产者量为y,那么x与y的关系可表示为

34.在右图食物网中a表示动物性食物所占比例,若要使鸟体重增加x,至少需要生产者量为y,那么x与y的关系可表示为

A.y≥90xa+10 x B.y≤20 xa+5 x

C.y≥ 20 xa+5 x D.y≥100xa+10 x

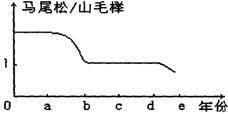

35.马尾松为针叶树,耐干旱;山毛榉为阔叶树,生长对水有一定要求。如图所示为同一地区,自然生长的马尾松和山毛榉混交林在长期生长过程中,两个树种存有量的比值。下列分析判断不正确的是( )

A.b年份之前,环境条件恶劣,马尾松是此混交林中的优势种

A.b年份之前,环境条件恶劣,马尾松是此混交林中的优势种

B.随时间的延长,环境条件改善,到e年份时,山毛榉演变成优势种

C.在此混交林整个演变过程中,马尾松和山毛榉始终处于竞争关系

D.马尾松和山毛榉属于竞争关系,但在0—a和b—d年份段表现为互惠互利关系

36.下列各实例中,不属于特异性免疫的是

A.出生6个月以内的婴儿,从母体获得抗体,一般不会患病

B.细胞的代谢会产生过氧化氢,后者能诱发基因突变,导致癌病变。但细胞内的过氧化氢酶可分解过氧化氢为水和氧气

C.患甲型肝炎病后或隐性感染后,对同型肝炎再感染具有抵抗力

D.注射乙肝疫苗,可预防乙型肝炎

37.保护生物多样性最为有效的措施是

A.就地保护 B.迁地保护

C.加强教育和法制管理 D.对濒危动植物集中于一地进行保护

38.某个沼泽以网茅属植物和藻类为其主要的自养生物,下图是这个沼泽每年每平方米能量流动的数据(单位:KJ)。如下的数据支持下面哪一种说法?

A. 网茅属植物大约固定了入射到那里的太阳能的2%

B. 网茅属植物的净生产量为每平方米144898KJ

C. 藻类在将光合作用的产物转化为自身物质方面比网茅属植物效率更高

D. 大约40%的太阳入射能量反射了

39.下列有关免疫的论述错误的是

①胸腺在特异性免疫中的作用是分化出造血干细胞,进而使造血干细胞分化为淋巴细胞

②各种免疫过程是由体液免疫和细胞免疫共同完成的

③B淋巴细胞产生的抗体能对天花病毒起免疫作用

④吞噬细胞、T细胞、B细胞、记忆细胞、效应B细胞均能识别抗原

⑤一种抗原只能与相应的抗体或效应T细胞发生特异性结合

⑥已免疫的机体,在再次接受相同刺激时所发生的反应叫做过敏反应

A、①②④ B、②③⑥ C、①③⑤ D、④⑤⑥

40.下图是一温带地区在初级演替过程中两种量值的变化曲线,这两种曲线分别表示

40.下图是一温带地区在初级演替过程中两种量值的变化曲线,这两种曲线分别表示

A A表示草本植物的种类数量,B表示整个植被的生物量

B A表示整个种群的生物量,B表示草本植物的各类数量

C A表示土壤中腐殖质总量,B表示整个植被中的种类数量

D A表示食肉类的种类数量,B表示食肉类的生物总量

绝密★启用前 试卷类型:A

莒县2006 ~ 2007学年度上学期高二期中考试

第II卷(非选择题 共5题 40分)

注意事项:1.用钢笔或圆珠笔直接答在试卷中。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 总 分 |

| 得分 |

二.简答题 本大题包括六个题,共55分

| 得分 | 评卷人 |

41. (7分)右图所示是突触结构模式图。请根据图回答:([ ]内写标号)

(1)⑦中所包含的化学递质只能由[ ]_________释放,作用于[ ]________,使后一个神经元产生________。⑦是________,它的形成和分泌与神经元细胞体结构中的________________有关。

(1)⑦中所包含的化学递质只能由[ ]_________释放,作用于[ ]________,使后一个神经元产生________。⑦是________,它的形成和分泌与神经元细胞体结构中的________________有关。

(2)结构⑥

在此出现的意义是__________________。

(3)在正常氧供应条件下,⑥内外CO2浓度差的特点是________________。

| 得分 | 评卷人 |

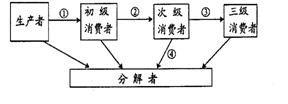

42.(10分)(1) 如果一个生态系统有4种生物,并构成一条食物链,在某一时间内分别测得这4种生物(甲、乙、丙、丁)所含有机物的总量如下图所示,

请据此回答:

请据此回答:

`````①这一食物链关系可以表示为 ;

②生态系统有4种成分,如果这4种生物分别属于其中的2种成分,那么另外2种成分是 、 。

③如果在一段时间内,甲种生物的种群数量增加,则会引起其他3种生物种群数量的变化是 ;

④如果提高系统中的CO2的浓度,能使有机物总量有所增加,那么,按质量增加由多到少排列,这4种生物的顺序应该是 ;

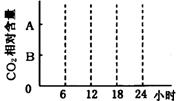

(2)在5月份一晴天的水池生态系统中:

①请在如下图内自A处画出由于大量绿藻的存在,使CO2含量在水池中一昼夜里大致变化的曲线。

②在同一图内自B处画出同时生活在这一生态系统中的鱼虾及河泥中细菌活动造成CO2含量在一昼夜里大致变化的曲线。

③联系两条曲线,可表明该系统对CO2含量的相对平衡具 能力。

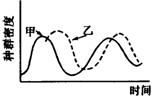

④题中右图表示为生活于该系统的两个种群密度变化的曲线,可知它们的捕食关系是以

为食。

⑤若大规模打捞绿藻作绿肥和饲料,使之数量急剧减少后,将会使该系统

。

| 得分 | 评卷人 |

43.(9分)下图(一)为吞噬细胞杀灭病菌的示意图,请回答:

(1)这种吞噬作用与细胞膜的 有密切关系。对病菌的这种吞噬清除作用属于 免疫。

(2)有些毒性很强的细菌,经过上述过程还不能被清除,只是将内部隐藏的

暴露出来,呈递给

或

,使之增殖、分化成

。当细菌在体液中活动时,会被相应的

消灭。

|

(3)艾滋病是由“人类免疫缺陷病毒(HIV)”引起的。HIV存在于艾滋病患者的细胞中,其遗传物质RNA逆转录形成的DNA可整合到患者细胞的基因组中,这样每个被感染的细胞就成为产生HIV的工厂,每个被感染的细胞裂解都可以释放数百万个HIV。人若感染HIV,潜伏期一般2-10年(如图25-10所示),一旦确诊为艾滋病,一般2-3年死于其他疾病或癌症。请根据图二回答下列问题:

①曲线I AB段形成的主要原因是___________________________________________

_____________________________________。

②HIV主要攻入人的__________细胞。B点的存在说明了HIV的遗传物质经________________潜伏在感染细胞中。CD段说明HIV在血液中的数量上升。

③根据以上资料分析,结合遗传信息传递图解

你认为控制HIV产生新个体的最佳环节应该是____________________。

|

| 得分 | 评卷人 |

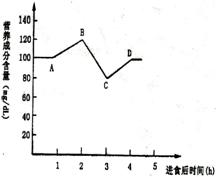

44.(7分)下图为某营养成分在人体血液中的含量变化曲线,试分析此图并回答问题:(8分)

(1)此营养成分是__________,判断的依据是____________________。

(2)实现AB过程的生理途径是____________________。

(3)实现CD过程是由某些激素参与的,这些激素是_____________________。这种不同激素之间的相互作用属于__________。

(4)调节该营养成分在血液中含量变化的神经中枢是_____________________________。支配该激素分泌的神经主要是__________。

| 得分 | 评卷人 |

45.(7分)某同学对植物生长素作用进行研究时,设计了如下两个实验。

(1) 实验一:

实验假设:如果胚芽鞘的尖端能产生生长素,则能影响胚芽鞘下端的生长。

实验材料:小麦胚芽鞘、刀片琼脂薄片若干

实验设计:见实验设计图(一)

实验结论:上述实验假设成立。

有同学认为实验设计示意图(一)不完善,缺少的是 ,

你认为具体改进的方案是

。

(2) 实验二

实验假设:如果单侧光能引起生长素在小麦胚芽鞘的背光一侧比向光一侧分布的多,则小麦胚芽鞘向光弯曲。

实验材料:同实验一(小麦胚芽鞘、刀片琼脂薄片若干,不增加其他材料用具)

实验设计:在上述示意图(一)改进(未在示意图(二)中画出改进)后的基础上进行单侧光照射,实验设计及其实验预测结果见图(二)。

实验结论:实验假设成立。

有同学认为实验设计示意图(二)中的实验结果预测是错误的,你认为正确的现象应该是

理由是

。

(3)还有同学认为实验设计图(二)并不能得出实验结论,他画了实验设计示意图(三)中一部分,请你将示意图(三)补充完整。在甲方框中画出与胚芽鞘有关的图,在乙方框中画出实验结果预测图。

|