08届高三第二次模拟考试生物部分试题

1.对受粉后正在成长中的幼小果实适当喷洒适宜浓度的生长素类似物,最可能出现的结果是 D

A.形成无子果实 B.使其种子减少

C.促进果实成熟 D.促进果实发育

2.下列实例与所利用的技术或原理不相符合的是 C

A.转基因抗虫棉的培育需要利用植物组织培养技术

B.植物组织培养过程依据的原理是植物细胞具有全能性

C.原生质体融合和动物细胞融合利用了细胞膜的选择透过性

D.植物愈伤组织的形成和杂交瘤细胞的培养都与细胞分裂有关

3.为了防止转基因植物中的目的基因通过花粉转移到自然界中的其他植物,研究人员设法将目的基因整合到受体细胞的叶绿体基因组中。其原因是 C

A.可以减少目的基因的基因频率

B.叶绿体基因组不会进入到生殖细胞中

C.受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞

D.植物杂交的后代不会出现一定的性状分离比

|

A.图示细胞的分裂过程中会出现基因重组

B.该细胞在图示分裂过程中染色体数目最多为8条

C.图中结构①和②分离时不可能伴随着等位基因的分离

D.显微镜下可观察到该细胞中的染色体、纺锤体及赤道板

|

29.(14分)图2是生态系统中碳循环示意图,其中“→”表示碳的流动方向。

29.(14分)图2是生态系统中碳循环示意图,其中“→”表示碳的流动方向。

|

(1)该生态系统的消费者包括图中的 DEF (用字母表示),分析A→C和F→B过程中碳流动形式的不同点:A→C主要以 CO2 的形式进行,F→B以 含碳有机物 的形式进行。人类大量开采并燃烧由古代动植物遗体变成的煤和石油,使地层中经千百万年积存的碳元素在短期内释放,对环境产生的影响主要是 产生温室效应(或“导致CO2增多”) 。

(2)在物质循环的过程中,同时伴随着 能量流动 。若生产者所固定的太阳能总量为m千焦,则图中最高营养级获得的能量最多为 m/125 千焦 。若由于某种原因造成图中E生物数量大量减少,推测短期内与之相邻的两个营养级生物数量发生的变化是 D增多,F减少 。

30.(16分)某研究性学习小组的同学研究了玉米的一系列问题,并绘制出相应的曲线图,请据图回答:

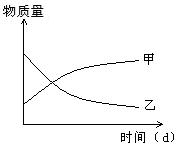

(1)图3表示玉米种子在暗处萌发过程中初期淀粉和葡萄糖含量的变化情况,在此环境中约经过20 天左右幼苗死亡,并被细菌感染而腐烂。

|

①图中表示葡萄糖变化情况的曲线是 甲 ,种子萌发过程中有机物总量的变化趋势为 减少 ,在此环境下种子萌发过程中会发生的生理活动有 BCD (从下列选项中选择)。

A光合作用 B呼吸作用 C有丝分裂 D氨基酸脱水缩合

②幼苗死亡后,仍能测到少量CO2释放出来,这是由于 细菌的分解作用 。

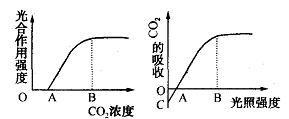

(2)图4、图5分别表示在适宜的温度条件下环境中某些因素与玉米植株光合作用的关系。

|

|

①如图4所示:即使CO2浓度超过B点,光合作用强度也不再增强,此时若能为暗反应提供更多的 ATP和NADPH ,光合作用强度还会继续增强;如果将玉米改为小麦,其他条件不变,则图中A点将向 右 移。

②如图5所示:B点处限制植物光合作用强度的外界因素主要是 CO2浓度 ,C点时,玉米叶肉细胞中产生ATP的结构有 细胞质基质、线粒体 。

31.(18分)酵母菌是一类单细胞真菌,与人们的日常生活密切相关,在酿造、医药、工业废水的处理等方面都起着重要的作用。

(1)我国利用废弃的秸秆作为原料生产出了生物乙醇,可作为普通汽油的良好替代品。其主要技术流程为:酶解一酵母菌发酵一蒸馏一成品。下列叙述合理的有 ABD (多选)。

A.对秸秆进行“酶解”主要利用的是纤维素酶

B.将秸秆作为原料可使能量得到更有效的利用

C.乳酸菌可以代替酵母菌用于生物乙醇的生产

D.“酵母菌发酵”环节需严格控制发酵罐中的氧气供应

(2)干扰素是人体淋巴细胞受到病毒侵染后释放的一种 淋巴因子(免疫活性物质) ,几乎能抵抗所有病毒引起的感染。利用基因工程合成干扰素的过程中,大肠杆菌和酵母菌均可作为受体细胞,但其中利用 大肠杆菌 合成的干扰素不能以分泌物的形式获得。

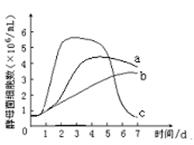

(3)酵母菌可用于食品加工业的废水处理,废水中的淀粉或废糖可为酵母菌的生长提供 碳源 类营养物质,同时由于酵母菌细胞蛋白质含量高,生长繁殖速度快,通过发酵可获得大量微生物菌体,这种微生物菌体又称做 单细胞蛋白 ,可用作饲料或食品添加剂。为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某兴趣小组按下表完成了有关实验并定期对培养液中的酵母菌进行计数,根据多次计数的平均值绘制出酵母菌细胞数目变化曲线图(图6)。请回答:

| 试管编号 | 培养液/mL | 酵母菌/mL |

| ||

| A1、A2、A3 | 10 | 0.1 | 20 | ||

| B1、B2、B3 | 10 | 0.1 | 10 | ||

| C1、C2、C3 | 10 | 0.1 | 5 |

|

该小组探究的课题是 温度对培养液中酵母菌种群数量变化的影响 。该实验设计中存在的不足之处是 温度设置范围窄(或“缺少高于20℃的温度设置”)(合理即给分) 。图6中最可能代表A组酵母菌种群数量变化的曲线是 c 。请在下面空白处设计出该实验的数据记录表格。

参考答案:

29.(14分,每空2分)

(1)DEF CO2 含碳有机物 产生温室效应(或“导致CO2增多”)

(2)能量流动 m /125 千焦 D增多,F减少

30.(16分,每空2分)

(1)①甲 减少 BCD ②细菌的分解作用

(2)①ATP和NADPH 右 ②CO2浓度 细胞质基质、线粒体

31.(18分,每空2分)

(1)ABD

(2)淋巴因子(或“免疫活性物质”) 大肠杆菌

(3)碳源 单细胞蛋白 温度对培养液中酵母菌种群数量变化的影响

温度设置范围窄(或“缺少高于20℃的温度设置”,合理即给分) c

表格如下(合理即给分):

| 时间 (d) | 酵母菌细胞数(×106个/mL) | |||||||||||

| A组 | B组 | C组 | ||||||||||

| A1 | A2 | A3 | 平均 | B1 | B2 | B3 | 平均 | C1 | C2 | C3 | 平均 | |

| 1 | ||||||||||||

| 2 | ||||||||||||

| 3 | ||||||||||||

| 4 | ||||||||||||

| 5 | ||||||||||||

| 6 | ||||||||||||

| 7 | ||||||||||||