08届高三生物实验设计类复习

一.实验设计的一般应对策略

A.理解实验原理对实验设计的重要作用

每一个生物实验材料的选择、实验装置的确定、实验步骤和实验方法的安排都不是随意的、盲目的,而是有其实验原理作为依据的。实验现象和实验结果的预期也是依据实验原理而作出的。可见,实验原理是实验设计的依据。

B.应认真研究实验课题.

找出其中的实验变量和反应变量,理解题目已知条件所隐含的意义。明确实验目的、实验原理及实验要求的基本条件。充分利用所给器材和试剂,构思实验变量的控制方法和实验结果的捕获方法。—般情况下,题目中所指定的器材、试剂,任何一种都应在实验的相关步骤中出现,避免遗漏或自行增加某种器材或试剂。精心策划实验方法、严格设计实验过程、合理设置对照或变量,并引入科学的测量方法

C.反应变量的确定和控制

生物实验设计中,反应变量的确定非常重要,因为任何一个科学实验的结论都是从反应变量所表现出的数量、质量或状态的事实中推导或分析出来的。生物实验中很多反应变量就是实验条件。设计实验时,应该根据实验目的和实验原理来确定对实验结果有影响的反应变量。同时,对其他无关变量或非研究变量应进行控制。对变量的控制所要遵循的原则是对照原则,即控制其他因素不变,而只改变其中一个因素(反应变量),观察其对实验结果的影响。通过对照的建立,达到对变量的控制,这是生物实验设计的灵魂。

二.例题

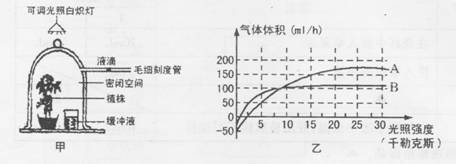

1.某研究性学习小组探究光合作用的影响因素。甲图为测定光合作用速率的装

置,在密闭的玻璃钟罩中放一株植株和CO2缓冲液,钟罩内气体体积的变化可根据毛细刻度管内红色液滴的移动距离测得。在不同强度的光照条件下测得气体体积如图乙中的A曲线所示。植物叶片的呼吸速率不变,请据图回答:

(1)在较强光照条件下,甲装置中的液滴向 移动,若将装置放置于黑暗条件下,则装置中毛细刻度管内红色液滴的移动方向与强光照射下的相反,其原因是 。

为了防止无关因素的干扰,还应设置对照组,即 。

(2)由图乙可知,A植物在光照强度为15千勒克斯时,1小时光合作用产生的气体量为 毫升。此时的呼吸商(放出CO2,与吸收O2的比值)为0.8,那么A植物光合作用除自身呼吸提供的CO2外,还需从外界吸收 毫升CO2。

(3)为研究植株的呼吸商,设置A、B两个装置。A装置如上图的甲。B装置 。

①与上图装置的处理不同,A、B两个装置必须 。

②一定时间后,A装置的液滴向 移动,该距离记为a。同时B装置的液滴移动距离记为b。

③根据B装置中液滴移动情况进行适当讨论

若液滴向左移动,则植株的呼吸底物中应该有 物质,此时呼吸商为 ;

若液滴不移动,并且假定呼吸底物为葡萄糖,则说明 ,此时呼吸商为 。

若液滴向右移动,原因是 ,此时呼吸商为 。

④实验过程中同样也可能遇到外界气压等因素所引起的干扰,为此还要设置对照组C,C组设置办法为 。

(1) 左 植物有氧呼吸消耗O2,释放出的CO2被缓冲液吸收,气压降低

与甲装置相同,但将植株换成大小相同的死植株 。

(2) 200 160

(3) 与A装置相同,但将CO2缓冲液换成清水

① 置于黑暗中 ② 左 ③

脂肪 (a-b)/a

植株只进行有氧呼吸 a/a

植株进行有氧呼吸和无氧呼吸 (a+b)/a

④ 与A装置相同,但将植株换成大小相同的死植株 。

2.某一实验小组的同学,欲通过制备固定化酵母细胞探究酵母细胞在5%葡萄糖溶液中呼吸作用的方式,实验材料及用具齐全。

(一)酵母细胞的固定化:

(1)制备固定化酵母细胞常用 法,原因是 。

(2)制备固定化酵母细胞的过程为

①使干酵母与 混合并搅拌,使酵母菌活化;

②将无水CaCl2溶解在蒸馏水中,配成 CaCl2溶液;

③用酒精灯加热配制海藻酸钠溶液;

④海藻酸钠溶液冷却至常温再加入已活化的酵母细胞,充分搅拌并混合均匀;

⑤用注射器将 的混合物缓慢滴入氯化钙溶液中。

⑥30min后可以从CaCl2溶液中取出凝胶珠。如何判断凝胶珠制作的成功与否:

。

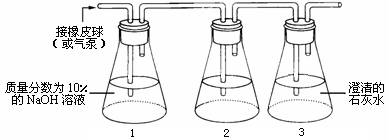

(二)取锥形瓶等连接成如下装置。1号瓶锥形瓶中加质量分数为10%的NaOH溶液,3号锥形瓶中加澄清的石灰水。

(1)锥形瓶2中加入 ;

(2)设置如上装置A、B两套。A套装置持续通入氮气,B装置 。

(3)请为该小组的同学预期实验过程中,3号瓶内可能出现的现象,并作出相应的解释(已知酵母菌能够进行呼吸作用)

(4)研究已经证明,酵母菌产生CO2的场所有 和线粒体的 。产生ATP的场所有 。

(5)若想在以后的多次实验中仍然使用上述生物材料,就必须保证这种生物材料不受污染。则本实验操作时,应该: 。

2.(一)

(1)包埋 细胞个大,难以被物理吸附或化学结合

(2) ① 蒸馏水 ⑤ 活化的酵母菌细胞与海藻酸钠溶液

⑥ 凝胶珠不呈白色;外形为椭圆形或圆形;不易捏碎或摔碎。以上特征表明已经成功制作了凝胶珠 。

(二)

(1)锥形瓶2中加入 5%葡萄糖溶液适量和凝胶珠适量 ;

(2)设置如上装置A、B两套。A套装置持续通入氮气,B装置 持续通入空气 。

(3)若A、B两套装置的3号瓶都出现浑浊现象,则说明酵母菌能进行有氧呼吸和无氧呼吸

若A装置的3号瓶出现浑浊现象B中没有,则说明酵母菌只能进行有氧呼吸

若B装置的3号瓶出现浑浊现象A中没有,则说明酵母菌只能进行无氧呼吸

(4) 细胞质基质 基质 细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜

(5) A、B中分别通入无菌氮气和无菌空气 。

3. 某兴趣小组通过用不同浓度的葡萄糖培养液来探究较适宜酵母菌生长的葡萄糖浓度。从开始培养到实验结束,观察酵母菌种群数量在7天内的变化情况。实验材料齐全。

(1)作出假说: 。

(2)每天的相同时刻,对每一组培养液中的酵母菌进行观察计数。列举计数时应该用到的设备至少两种: 。

(3)探究实验步骤:

①取试管10支, 。

②配制不同浓度的葡萄糖溶液: 。配制完成后, 。

③在10支试管中 。

④首先,对每支试管中的酵母菌 数量进行估算。之后连续观察、统计7天,并作记录。

⑤根据每一组酵母菌 在7天中的变化,可以确定较适宜酵母菌生长的葡萄糖深夜浓度。

(4)怎样处理实验过程中出现的下列问题?

①如果实验时发现一个小方格内酵母菌数量过多,难以数清时,该如何处理?

答: 。

②实验中在统计每一小方格中的酵母菌数量时,对于压在小方格界线上的酵母菌应如何计数?

(4)请设计一张表格,记录10支试管中7天的酵母菌数量变化:

(5)若所使用的计数工具为

(6)为保证用显微镜计数时,在用细准焦螺旋调节到位后一次性准确计数某个小方格内的全部酵母菌,而不必通过反复地调节细准焦螺旋才能全部计数,应该在酵母菌 后才开始计数。

(1) 在不同浓度的葡萄糖溶液中,酵母菌的生长速度不同 。

(1) 在不同浓度的葡萄糖溶液中,酵母菌的生长速度不同 。

(2) 滴瓶、显微镜、盖玻片、血球计数板 。

(3)① 编号

② 1%、2%、3%、……、10%的葡萄糖溶液

依次在1、2、3、……、10号试管中都倒入10毫升

③ 依次倒入1毫升酵母菌培养液 ④ 初始 ⑤数量

(4)①将从试管中取出的培养液适当按倍数稀释

② 计数相邻两条界线及相邻(两个)顶点上的酵母菌

(4)请设计一张表格,记录10支试管中7天的酵母菌数量变化:

(5) 4AB×106 (6) 全部沉入底部

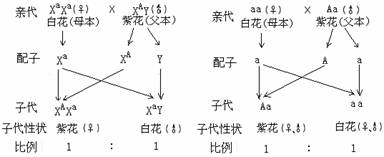

4.有一批开白花的植物,在栽培过程中发现有一株开了紫花,科学工作者把这株开紫花的植株的种子收集起来,第二年种下去,让其自交(或相互授粉),结果在后代中,有126株开紫花,46株开白花。

(1)假定控制花色的基因是位于常染色体上的基因,则紫花性状的突变为_____性突变,理由是______________ _________。

(2)如果该植物的性别决定为XY型,请你设计一个实验,探究紫花基因是位于X染色体上还是常染色体上。用图解和简洁的语言回答。 。

(1)显(1分) 紫花自交后代发生了性状分离(1分)

(2)图解:(4分)

[如不作图解,而写出:选一组开白花植株作为母本,一组开紫花植株作为父本,人工杂交授粉,观察后代的性状、性别和比例,可给1分]

如果后代中雌性植株全开紫花,雄性植株全开白花,则该突变基因应该是位于X染色体上的基因。

如果后代中开紫花和开白花的植株既有雌株又有雄株,则该突变基因应该位于常染色体上的基因。

5.在一个稳定遗传的灰身果蝇种群中,出现了一只黑身雄果蝇,假如已弄清黑身是隐性性状。请设计实验,判断黑身基因是位于常染色体上,还是X染色体上。请完成相关实验方案及相应的实验结论。

实验方案:

①第一步,将 与变异的黑身雄果蝇交配,得子一代;子一代全是 。

②第二步,将子一代的 与原种群的 杂交。

实验结论:

③若后代全是 ,则黑身基因在常染色体上;若后代出现 ,则黑身基因在X染色体上。

(3)①纯种灰身雌果蝇 灰身 ② 灰身雌果蝇 纯合灰身雄果蝇 ③灰身果蝇 雄性黑身果蝇

6.影响酶活性的因素

(一)验证pH对果胶酶催化作用的影响:在完成“烧杯中分别加入苹果泥、试管中分别加入果胶酶溶液、编组”之后有下列两种操作:

方法一:将试管中的果胶酶溶液和烧杯中的苹果泥相混合,再把混合液的pH分别调至4,5、6-••…10并充分搅拌。

方法二:将试管中的果胶酶溶液和烧杯中的苹果泥的pH分别调至4,5,6...…10,再把pH相等的果胶酶溶液和苹果泥相混合并充分搅拌。

请问哪一种方法更为科学: ,并说明理由: 。

方法二(1分)方法二的操作能够确保酶的反应环境从一开始便达到实验预设的pH-或回答“方法一的操作会在达到预定pH之前就发生了酶的催化反应”

(二)在一恒定PH下通过设置温度

来确定淀粉酶催化反应的适宜温度。如果要探究

⑴为探究

| 序号 | 加入试剂或处理方法 | 试管 | |||||

| A | B | C | a | b | c | ||

| 1 | 可溶性淀粉溶液(A、B、C) | 2mL | 2mL | 2mL | / | / | / |

| 新鲜淀粉酶溶液(a、b、c) | / | / | / | 1mL | 1mL | 1mL | |

| 2 | 保温5min | ||||||

| 3 | |||||||

| 4 | 保温5min | ||||||

| 5 | 滴入碘液,摇匀 | 2滴 | 2滴 | 2滴 | |||

| 6 | 观察现象并记录 | ||||||

⑵根据你在表格中填写的温度,完成表格中的步骤“3”

。

⑶这里最后的鉴定不能使用斐林试剂,因为使用斐林试剂需要 才显色。那会使原先在冰块中的混合液会随着温度的升高而将淀粉水解,产生还原糖----麦芽糖,从而也会出现砖红色沉淀。

这样就无法说明在

⑷请预测你的处理程序后所应该出现的现象 。

⑴

| A | B | C | a | b | c |

| 2mL | 2mL | 2mL | / | / | / |

| / | / | / | 1mL | 1mL | 1mL |

| | | | | | |

⑵将a液加入到A试管,b液加入到B试管,c液加入到C试管中,摇匀 ⑶水浴加热 酶的活性降低

⑷A、C中都出现蓝色,B中不出现蓝色

7.已知唾液中含有淀粉酶,淀粉酶可以催化淀粉的水解;又知鸡蛋被加热到

材料用品:经过稀释的唾液、经过稀释并煮熟的淀粉糊两份(一份保持在

实验方案:

(1) 。

(2)将甲、丙试管放入

(3) 。

实验结果: 。

实验结论:

实验方案:(1)取甲、乙两支试管分别作标记,甲试管注入保存在

实验结果及结论:本实验可能的结果及结论有3种:(1)若甲、乙两支试管液体的颜色相同(均为无色),则证明唾液淀粉酶在被加热到

8.在植物组织培养过程中,需要一些诱导因素才能使高度分化的植物体细胞表现出全能性。请

根据下面提供的实验材料、方法和原理,探究细胞分裂素对细胞分裂过程是否有促进作用的有关

实验。

(1)实验材料:胡萝卜愈伤组织、一定浓度的细胞分裂素溶液、不含植物激素和放射性元素

的培养液、3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷(3H—TdR)、蒸馏水、必要的其它实验用具等。

(2)实验原理:细胞内的3H—TdR参与合成DNA,DNA的合成总是发生在细胞周期的间期,因

此,细胞中总放射性强度的大小反映了细胞分裂的快慢。

(3)实验步骤:①取胡萝卜愈伤组织均分为两A、B组,分别培养在不含植物激素、不含放

射性元素的培养液中;

② ;

③ ;

④ 。

(4)预期实验现象及相应结论: 。

(5)若通过上述实验确定细胞分裂素对细胞分裂有促进作用,为了确定细胞分裂素促进细胞分裂增殖的最适浓度,在此实验的基础上应如何进行实验?请简述实验方法。

(3)②向A、B中分别加入等量的3H—TdR ③向A中加入适量细胞分裂素溶液,向B中加入等量的蒸馏水

④在相同(温度等)条件下培养一段时间(1分),分别测定两组细胞的总放射性强度(1分)

(4)①A组的总放射性强度比B组高,说明细胞分裂素有促进植物细胞分裂的作用(2分)

②A组的总放射性强度比B组低,说明细胞分裂素有抑制植物细胞分裂的作用(2分)

③A组的总放射性强度等于B组,说明细胞分裂素对植物细胞分裂没有影响(2分)

(5)将实验分为多组,分别加入不同浓度的细胞分裂素溶液,重复上述培养过程,比较各组细胞的总

放射性强度,其中放射性强度最高的一组其浓度就是最适浓度。(2分)

9.为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料”,某同学制订了下列实验方案:

| (1)实验目的(略) (2)实验材料和用具(略) (3)实验方法和步骤 ①用一适当大小的玻璃罩罩住一株生长正常的盆栽绿色植物和一杯NaOH溶液,密封不漏气。 ②将上述植物及装置放在暗室中饥饿,消耗掉叶片内贮藏的有机物。暗室内装有红色安全灯。 ③饥饿一定时间后,自暗室中取出,照光若干小时,使其充分进行光合作用。 ④取一叶片,放入盛有酒精的烧杯中,水浴加热,使叶绿素溶于酒精中。 ⑤将已脱绿的叶片取出,平铺在一个培养皿中,用碘液,检测有无葡萄糖的特异颜色反应出现。 |

该实验方案有几项明显错误,请指出错误并改正。

(1)实验步骤②中暗室内用“红色安全灯”是错误的,应改为绿色安全灯(此项不改,仅在对照中提到也给分);(2)实验步骤⑤中的“葡萄糖”是错误的,改为淀粉;(3)未设对照。对照的作法是:a.装置同题干中的步骤①,但玻璃罩内用同一种生长状况相同的另一株植物代替题干中的植物;用一杯清水代替NaOH溶液。b.将上述植物及装置也同时放在暗室中饥饿,消耗掉叶片内贮藏的有机物。暗室内装有绿色安全灯。c.重复题干中的步骤③、④。d.重复改正后的题干中的步骤⑤。

10.小白鼠是恒温动物,当环境温度明显降低时,其体温仍能保持相对恒定。为了探究调节体温

的中枢是否位于下丘脑,某校生物兴趣小组制订了以下实验方案:

材料用具:略

实验步骤:

①取两只健康的小白鼠,并标记为甲、乙;

②用一定的方法仅破坏甲鼠的下丘脑,乙鼠不做处理作为对照;

③把甲鼠置于

时,每隔4小时分别测量一次体温,并做好记录。

预期结果与结论:

①若甲鼠体温发生明显改变,乙鼠体温保持相对恒定,则假设成立;

②若甲、乙两鼠体温均保持相对恒定,则假设不成立。

请分析回答:

(1)该兴趣小组设计的实验方案有哪些不妥之处?

(2)有同学认为实验组与对照组可在同一只小白鼠身上进行,你是否赞同这个观点?并说明理由。 。

(3)若假设成立,下丘脑是其体温调节中枢,下面给出了四张坐标图,表示小白鼠的代谢状

况与环境温度的关系(其中横轴表示环境温度,纵轴表示小白鼠的耗氧量或酶的反应速率)。则

符合甲鼠生理状况的是 ;符合乙鼠生理状况的是 。

|

(4)若假设成立,下丘脑是其体温调节中枢,小白鼠对体温的调节属于 调节。一方面可通过下丘脑的调节作用,引起小白鼠 ,从而使皮肤的散热量减少;同时还可促进有关腺体的分泌,使 的分泌增加,导致体内代谢活动增强,产热量增加,从而维持体温的相对恒定。

(5)请设计一张表格,用来记录改进后小白鼠体温的情况。

(1)①应选性别与生理状况相同的成年小白鼠 ②实验前要先测定甲、乙鼠的体温 ③实验要有重复性。仅用两只小白鼠进行实验有一定的偶然性 ④甲乙两组小白鼠应置于相同的较低温度(比如

(2)赞同。先做不破坏下丘脑的实验,再做破坏下丘脑后的实验,进行自身前后对照(2分)

(3)BD AC(缺一不给分)

(4)神经——体液。当环境温度明显降低时,寒冷刺激了皮肤里的冷觉感受器,冷觉感受器产生兴奋并将兴奋传入下丘脑的体温调节中枢,通过中枢的分析、综合,再使有关神经兴奋,进而引起小白鼠皮肤血管收缩,皮肤的血流量减少,从而使皮肤的散热量减少;与此同时,皮肤的立毛肌收缩,产生“鸡皮疙瘩”;骨骼肌也产生不自主战栗,使产热量增加;同时有关神经的兴奋还可促进有关腺体的分泌活动,使甲状腺激素和肾上腺素分泌增加,导致体内代谢活动增强,产热量增加。从而维持体温恒定。(4分,需要有完整反射弧,多种效应器的组合)

(5)下丘脑在小白鼠体温调节中作用的记录表

| 测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| 甲组 | 第一只 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第二只 |

|

|

|

|

|

|

| |

| 第三只 |

|

|

|

|

|

|

| |

| 平均 |

|

|

|

|

|

|

| |

| 乙组 | 第一只 |

|

|

|

|

|

|

|

| 第二只 |

|

|

|

|

|

|

| |

| 第三只 |

|

|

|

|

|

|

| |

| 平均 |

|

|

|

|

|

|

| |