生物与环境(1)

一、单选题 (每小题只有一个正确选项,每小题2分,共24分。)

1. 森林中的植物有垂直分层现象。这种现象主要与下列哪一因素有关

A.光照强度 B.食物种类 C.湿度 D.温度

2. 下列有关人类活动对群落演替影响的表述,正确的是

A.人类活动对群落的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

B.人类活动对群落的影响往往是破坏性的

C.人类活动往往使群落按照不同于自然演替的方向和速度进行演替

D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制

3. “离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生”,主要说明了草原的

A.恢复力稳定性较强 B.抵抗力稳定性较强

C.恢复力稳定性较弱 D.抵抗力稳定性较弱

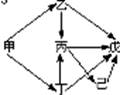

4. 右图所示的食物网中除生产者外,哪种生物的灭绝会导致另一种生物随之灭绝

4. 右图所示的食物网中除生产者外,哪种生物的灭绝会导致另一种生物随之灭绝

A. 乙

B. 丙

C. 丁

D. 戊

5. 在一个高产的人工鱼塘中同时存在着生产者、初级消费者、次级消费者和分解者等成分。其中生产者固定的全部能量为a,流入初级消费者、次级消费者和分解者的能量为b、c、d,下列表述正确的是

A.a=b+c+d B.a>b+c+d C.a<b+c+d D.a=b+c

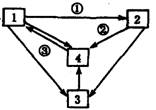

6. 右下图表示某生态系统中4种成分之间的关系。以下相关叙述中,正确的是

A.1和2包含着所有种群构成的群落

A.1和2包含着所有种群构成的群落

B.3代表的一定是原核生物

C.①代表光合作用,②代表呼吸作用

D.4可以表示大气中的CO2

7. 当一只蚜虫受到攻击时,就会放出一种起警告作用的化学物质,以便使邻近的蚜虫迅速逃避敌害,这种现象所属的特征及信息传递类型分别是

A.种内互助,化学信息 B.种内互助,行为信息

C.种间互助,化学信息 D.种内互助,物理信息

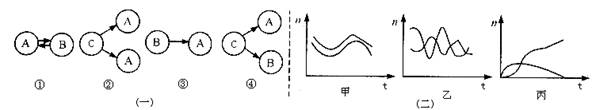

8. 下图(一)中所示的生物间关系,A、B代表两种生物,C代表生物的生活条件,箭头表示营养流动的方向;图(二)在坐标系中表示两种生物之间的关系。下列图(一)(二)中所表示的生物关系配对正确的一组是

8. 下图(一)中所示的生物间关系,A、B代表两种生物,C代表生物的生活条件,箭头表示营养流动的方向;图(二)在坐标系中表示两种生物之间的关系。下列图(一)(二)中所表示的生物关系配对正确的一组是

A.①—甲 B.②—甲 C.③—丙 D.④—乙

9. 下列关于生态系统的叙述中,错误的是

A.生态系统的结构由生产者、消费者和分解者三种成分组成

B.生态系统中的能量最终都以热量形式散发到大气中

C.森林生态系统的自动调节能力大于草原生态系统

D.生态系统的物质循环是通过食物链、食物网这种渠道进行的

10.有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是

A.沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,冰川泥、弃耕的农田上进行的演替是次生演替

B.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内演替明显

C.初生演替所需时间较长,次生演替所需时间较短

D.初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林

11.达到稳定状态系统必须具有的特点是

①该系统处于幼年到成熟的过渡阶段 ②该系统内生物种类及其数量比例相对稳定

③有完整的营养结构和典型的食物链关系 ④能量和物质的收支大体相同

⑤能量收支随气候周期性变化而波动 ⑥有一定限度的自我调整和恢复能力

A.①②③④⑤ B.②③④⑤⑥ C.①③④⑤⑥ D.①②③④⑥

12.下面是某生态农场生产流程示意图,据图判断,下列说法正确的是

|

A.能量经过多级利用,实现了良性循环;生态系统的能量流动是往复循环的

B.农作物通过光合作用合成有机物,能量就从无机环境流入生物群落;每一生产环节都获得产品,提高了生态效益和经济效益

C.当蚯蚓利用食用菌杂屑并将其同化为自身的有机物时,能量就从第三营养级流入第四营养级;由于食物链延长,能量逐级损耗,系统总能量利用效率降低

D.由于生产环节的增多,最终也增加了废物和污染

二、多选题 (每小题有不止一个正确选项,每小题3分,共15分。)

13.当前,我国农业的发展已由科技含量较低的传统农业向现代农业转变。现代农业虽然产量大大提高,但由于大量施用化肥、农药,造成了严重的环境污染,因此我国政府正大力推广经济效益、社会效益和生态效益相统一的生态农业。下列关于生态农业的叙述正确的是

A.生态农业系统中食物链和营养级越多,在能量流动中消耗的能量越少

B.生态农业系统的抵抗力稳定性比现代农业的高

C.生态农业系统设计的指导原则是实现生态系统的能量和物质的多级利用

D.生态农业系统属于人工生态系统,人的作用非常突出

14.关于生态系统中分解者的叙述,正确的是

A.专门营腐生生活的细菌也不一定是分解者,而有可能是生产者或消费者

B.分解者将动植物遗体中的有机物分解成无机物,可以供硝化细菌再利用

C.分解者分解动植物遗体释放出来的能量,可供绿色植物同化作用再利用

D.分解者不一定都是微生物,微生物也不一定都是分解者

15.关于群落演替的说法正确的是

A.演替是群落结构发生变化的现象

B.只有群落的结构受到干扰或破坏,才会出现群落的演替

C.演替过程只要不遭到人类的破坏和各种自然力的干扰,其总的趋势是会导致物种多样性的增加

D.不论是成型的群落或是正在发展形成过程中的群落,演替现象一直存在

16.农场中种植着粮食作物、果树,饲养着家禽、家畜等。下列运用生态系统信息传递原理来提高农畜产品产量的措施的是

A.适时灌溉与定时饲喂 B.施放过量的性引诱剂,干扰害虫的正常交尾

C.延长家禽的光照时间,提高产蛋率 D.人工控制作物光周期,达到早熟、高产

17.江苏省农林厅于

A.“一枝黄花”属于外来物种,进入我国后可以增加我国生物多样性

B.“一枝黄花”成灾最可能的原因是本地缺乏其天敌

C.为控制“一枝黄花”可以再从原产地引进其天敌

D.为控制“一枝黄花”应从本地寻找其天敌

三、非选择题(共48分)

18.(8分)20世纪90年代,政府气候变化专业委员会(IPCC)发布的一项报告指出:使全球气候逐步变暖的一个重要因素是人类在能源利用与森林砍伐中使CO2含量增加。如图示是根据南极萨布尔基地冰穴测定的大气中CO2体积分数(y)的历史数据。试回答下列问题

18.(8分)20世纪90年代,政府气候变化专业委员会(IPCC)发布的一项报告指出:使全球气候逐步变暖的一个重要因素是人类在能源利用与森林砍伐中使CO2含量增加。如图示是根据南极萨布尔基地冰穴测定的大气中CO2体积分数(y)的历史数据。试回答下列问题

(1)由图中可知,大气的CO2

含量逐年增高,由于温室效应,

地球表面的温度也有所提高,这

将导致土壤沙漠化、洪水泛滥成

灾等恶果。导致CO2增高的主要

原因是( )

A.人口急剧增加,呼出CO2增多

B.工业污染和自然资源不合理

利用

C.大量生物物种灭绝

D.自然因素破坏了地球生态平衡

(2)请依图预测2030年地球大气的CO2含量变化是 。(2分)

(3)根据你的预测,若光照比现在强。试从光照、温度、CO2含量的变化预测对农作物产量的影响 。(2分)

(4)自然界“消耗CO2”的主要过程有哪些? 。

请你提出为避免温室效应给全球带来灾难性后果,人类应采取的两条应对策略。

。(3分)

|

19.(6分)人口的数量常常随着环境资源的改变而发生波动。下图是人口自动调控的图解。

(1)由图解看出,当人口数量大于人口容纳量时,人类生存的环境阻力将随之________;自然界中,决定种群数量变化的基本因素______________________。因此,我国采取的控制人口增长的政策是___________________________。

(2)若图解表示老鼠种群数量变化,则从图解可看出:灭鼠时只采用鼠药、鼠夹等杀死老鼠的办法,老鼠的数量会很快恢复到原有的数量。请结合图解原理解释原因,并提出更为有效的办法_________________________________________________________________。

20.(8分)有生态学家分别对一片玉米田、一片荒地和一个湖泊在单位时间内的光合作用效率进行了测定,测出的数据如下表(单位:kJ)

| 玉米田 | 荒 地 | 湖 泊 | |

| 入射太阳能 | 2043.0 | 471.0 | 118872.0 |

| 收获的全部有机物 | 25.3 | 4.95 | 111.3 |

| 呼 吸 | 7.7 | 0.88 | 23.4 |

请根据表中数据,对这三个生态系统进行比较:

(1)哪个生态系统对太阳能的利用率最高? 。

(2)假如两个陆地生态系统的绿色植物固定了等量的太阳能,则哪一个具有较多的能量传递到下一个营养级? 。

(3)在计算入射太阳能时,生态学家们一律是按照太阳能到达地面或湖面的量来计算的。这样计算入射的太阳能对哪一个生态系统造成的误差最大?为什么?

。

21.(13分)给你下列材料用具,请你设计一个实验,探究土壤微生物是否对淀粉有分解作用。

材料用具:土壤,纱布,烧杯,试管,酒精灯,淀粉糊,斐林试剂,蒸馏水,清水。

(一)补充实验步骤:

(1)制备含微生物的土壤浸出液;

(2)

(二)预测可能的实验现象及结论:

2007—2008学年度饶平二中高三生物限时训练(14)

生物与环境考试答题卷

高三年级 班、座号 姓名

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 总 分 |

| 得 分 |

一.选择题(单选)(共24分)

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 答 案 |

二.选择题(多选)(共15分)

| 题 号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 答 案 |

三.非选择题:本题共4小题,除注明外,每空1分,共35分。

18.(8分)

(1) (2)

(3)

(4) 。

(2分)

19.(6分)

(1) ; 。 。

(2)原因:

(2分)

办法:

20.(8分)

(1) (2分)。 (2) (2分)。

(3) (2分)。

原因:

(2分)

21.(13分)

(一)补充实验步骤:

(二)预测可能的实验现象及结论:

生物与环境(1)参考答案

一.选择题(单选)(共24分)

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 答 案 | A | C | A | B | C | D | A | A | A | C | B | B |

二.选择题(多选)(共15分)

| 题 号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 答 案 | B C D | B D | A C D | B C D | B D |

三.非选择题:本题共4小题,除注明外,每空1分,共35分。

18.(8分)

(1)B。(1分) (2)进一步上升。(2分,未答“进一步”只得1分)

(3)农作物光合作用强度增大,产量增加。 (2分)

(4)自然界主要依靠绿色植物光合作用消耗CO2 。(1分)人类应该开发洁净能源,减少对石油、煤等燃料的利用,减少CO2排放量;广泛植树造林、种草,提高地球森林覆盖率。(2分)

19.(6分)

(1)增大 出生率和死亡率 计划生育

(2)减小环境容量是降低种群数目最根本的途径。简单地杀死老鼠并不能降低环境容量,杀死一批老鼠后,种群发展的环境阻力减小,出生率增加、死亡率下降,老鼠的数量会很快恢复到原有的数量。(2分)

更为有效的办法是结合杀灭老鼠,清除垃圾,严密储存食物

20.(8分)

(1)玉米田(2分)。 (2)荒地(2分)。

(3)湖泊(2分)。 因为光合作用生物大多数生活在水层下,而太阳入射到达这些生物体之前经过了一定的水层,水层吸收了相当大的太阳能。所以,产生的误差最大。(2分)

21.(13分)

(一)补充实验步骤:

(2)取两只烧杯,编号A、B(1分),分别放入等量淀粉糊(1分)。A烧杯加入30毫升土壤浸出液,B烧杯加入等量蒸馏水(1分,加入液体量不做具体要求)

(3)室温放置7天(1分,只做适宜温度要求)

(4)取A、B烧杯等量溶液(1分),分别加入C、D试管中(1分,强调编号)

(5)C、D试管分别加入斐林试剂(1分),加热(1分)

(6)观察(记录)现象(1分)

(二)预测可能的实验现象及结论:

(1)C、D试管均不变色(1分),土壤微生物对淀粉无分解作用(1分);

(2)C试管产生砖红色沉淀(D不变色)(1分),土壤微生物对淀粉具有分解作用(1分)。