高三生物第一学期周考试题

一、单项选择题:本题包括30小题,每小题2分,共计60分)

1.农业生态系统不同于自然生态系统主要是

A.结构组成 B.能量的多级化利用 C.物质循环过程 D.能量流动过程

2.森林生态系统能长期维持相对稳定状态的原因是

①生物多样性是自动调节能力的基础 ②其抵抗力稳定性要比草原生态系统高

③其恢复力稳定性要比农田生态系统高

④有比较复杂的营养结构

⑤太阳能是维持生态系统正常运转的动力

⑥生产者和分解者构成生物圈无机物和有机物的循环回路

⑦一种生物大量减少后,其位置可由同一营养级的多种生物取代 ⑧能量可以随着季节的变化而产生波动

A.①③⑤⑥⑧ B.②③④⑥⑦ C.①②④⑤⑦ D.①③④⑤⑧

3.一个完整的生态系统的结构包括

A.生态系统的成分、食物链和食物网 B.生产者、消费者和分解者

C.物质循环,能量流动

D.生产者、消费者和分解者和无机环境

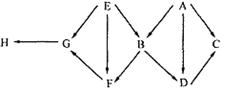

4.如图表示某种生态系统中4种成分之间的关系,以下相关叙述中正确的是

A.甲和乙所包含的所有种群构成群落 B.乙1的同化量越大,流向乙2的能量就越少

C.丙不一定是原核生物 D.丁的含量增加将导致臭氧层被破坏

5.人们常用金字塔来形象地说明生态系统中___之间的关系。

A.能量与营养级

B.营养级与生物个体的大小

C.个体大小与个体数量 D.个体数量与生物类型

6.下图是能量流动的图解,对此图解的理解不正确的是

A. 图中方框的大小表示该营养级所具有的能量多少

B. 该图表示C所具有的能量只有B的10~20%

C. 该图中的A表示流经该生态系统的总能量

D. 图中A具有的能量是B、C、D等能量之和

7.有关“果实——鼠——鼬——狼”与无机环境组成的生态系统的正确叙述是

A.为建立正常的生态平衡,避免鼠害的发生,不能随意捕杀鼬

B.在生态系统的能量流动中,各营养级生物体的数量由多至少的排列顺序应是:狼——鼬——鼠——果实

C.生态系统中的能量流动沿食物链逐级递减,最后全部消失

D.只要物质能通过食物链在生态系统中循环,就可以保持该生态系统的生态平衡

8.连年种植花生的土地里有大量的蛴螬(一种昆虫),严重危害花生的根系和果实。人们发现,若花生与甘薯轮种(一年种花生,一年种甘薯),除了能大大减轻蛴螬的危害,还能够提高产品的产量和品质,原因是:①提高了对矿质元素的利用率 ②提高了对光能的利用率 ③促进了农田的物质循环 ④巧妙地利用了种间关系

A.①④ B.②③ C.①③ D.②④

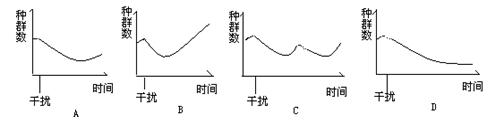

9.下列曲线表示四个不同的自然生态系统在受到同等程度的外来干扰后,初级消费者数量的变化情况。其中抵抗力稳定性最高的生态系统是

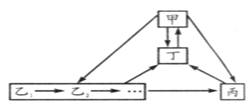

10.下图是有关生态系统的概念图,其中①②③④分别是

A.生态系统的结构、生态系统的种类、食物链和食物网、信息传递

B.生态系统的种类、生态系统的成分、生态系统的稳定性、群落演替

C.生态系统的结构、生态系统的成分、食物链和食物网、信息传递

D.生态系统的成分、生态系统的结构、食物链和食物网、群落演替

11.根据生态系统的结构与功能,下列叙述中正确的是:

A、“桑基渔塘”是人工建立的良性生态系统,其能量可循环利用

B、初级消费者越多,次级消费者获得的能量越少

C、水产养殖时,为充分利用生产者所固定的太阳能,应多养殖肉食性鱼类

D、在某池塘遭到严重污染,最终导致该生态系统中动植物全部死亡的过程中,存在正反馈调节

![]()

![]()

![]()

![]()

12.(2007理综II)右图纵向表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。下列对此图的分析,错误的是

12.(2007理综II)右图纵向表示海洋不同深度中鱼类的食物分布状况,曲线甲、乙、丙分别表示三种鱼的数量变化。下列对此图的分析,错误的是

A.海洋中的鱼类具有垂直分层现象

B.此图表明鱼类对食物的竞争状况

C.此图表明海洋中鱼类的捕食状况

D.此图表明海洋中鱼类的共生关系

13.(2007理综I)下列有关种群增长的S型曲线

的叙述,错误的是

A.通常自然界中的种群增长曲线最终呈S型

B.达到K值时种群增长率为零

C.种群增长受自身密度的影响 D.种群的增长速度逐步降低

14.(2007宁夏理综)在寒温带地区,一场大火使某地的森林大面积烧毁,在以后漫长时间中,在原林地上依次形成了杂草地、白桦为主的阔叶林、云杉为主的针叶林,这种现象称为

A.物种进化 B.外来物种入侵 C.群落演替 D.垂直结构

15.(江苏生物)海洋渔业生产中,合理使用网眼尺寸较大的网具进行捕捞,有利于资源的可持续利用。下列不正确的解释是

A.更多幼小的个体逃脱,得到生长和繁殖的机会 B.减少捕捞强度,保持足够的种群基数

C.维持良好的年龄结构,有利于种群数量的恢复 D.改变性别比例,提高种群出生率

16.(山东基本能力)下列属于生态系统功能过程描述的是

①生产者的遗体、残枝、败叶中的能量被分解者利用,经其呼吸作用消耗

②在植物→鼠→蛇这条食物链中,鼠是初级消费者、第二营养级

③蜜蜂发现蜜源时,就会通过"跳舞"动作"告诉"同伴去采蜜

④根瘤菌将大气的氮气转化成为无机氮的化合物被植物利用,最后重新回到大气中

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

17.信息传递是生态系统的重要功能之一。下列现象中,与物理信息传递相关的是

A.花香引蝶 B.豪猪遇敌竖起体刺 C.候鸟南飞 D.警犬嗅寻毒品

18.(山东理综)下列有关生态系统功能的描述,错误的是:

A.物质循环的关键环节是分解者的分解作用

B.物质流是循环的,能量流是单向的,信息流往往是双向的

C.一个生态系统的营养级越多,消耗的能量就越多,人类可利用的能量就越少

D.信息传递有利于沟通生物群落与非生物环境之间、生物与生物之间的关系,具有调节生态系统稳定性的作用

19.内蒙古呼伦贝尔草原上的牧民以养羊为主业。近年来的过度放牧致使草原退化,也使分布在这里的野生黄羊种群密度大幅度下降,面临濒危。针对这一事实,下列观点不正确的是

A.过度放牧降低了草原生态系统的自动调节能力 B.家羊是草原生态系统的外来人侵物种

C.野生黄羊与家羊之间是竞争关系 D.草原生态保护与牧业发展之间产生了矛盾

20.生态系统结构越复杂,其调节能力就越大,原因是

①处于同一营养级的生物种类多 ②能量可通过不同的食物链传递到顶级

③某营养级的部分生物减少或消失,可由该营养级的其他生物代替

④能量流经各营养级时,是逐级递减的

A.①②③④ B.①②③ C.①③④ D.③④

21.土壤动物能够促进农田生态系统物质循环并改良土壤结构,其类群组成和数量是评价农田生态环境的重要指标。下表是某农田使用两种肥料后4类土壤动物物种数和密度(个/m2)调查数据。

|

| 跳虫类 | 蜱螨类 | 线蚓类 | 线虫类 | ||||

| 物种数 | 密度 | 物种数 | 密度 | 物种数 | 密度 | 物种数 | 密度 | |

| 有机肥田 | 10 | 167 | 38 | 30 | 40 | 120 | 19 | 339 |

| 化肥田 | 4 | 79 | 16 | 41 | 18 | 32 | 7 | 52 |

根据表中数据可以得到的正确结论是

A.化肥田土壤动物的物种多样性减少,营养结构简单

B.有机肥田的土壤动物数量大大增加,有机质减少

C.化肥田土壤动物个体总数减少,但是生物多样性提高

D.有机肥田的各类土壤动物密度总是大于化肥田

22.右图表示某生态系统四种成分之间的关系,下列有关叙述中,正确的是

22.右图表示某生态系统四种成分之间的关系,下列有关叙述中,正确的是

A.图示结构中所有成分可以组成生态系统

B.图中可能组成三条食物链

C.“鸟”属于生态系统的第三营养级、三级消费者

D.蚯蚓在生态系统中的功能与图中腐生微生物相同

23.下列关于生态系统能量流动的叙述中,错误的是

A.生态系统能量流动具有单向、逐级递减的特点

B.若某生态系统在一定时期内能量的输入大于输出,则该生态系统处于发展阶段

C.一只兔子吃了

D.生态系统中能量流动一般不超过4~5个营养级

D.生态系统中能量流动一般不超过4~5个营养级

24.右图表示三个生物种群能量流动关系,若已知草光合作用固定的总能量为3000 KJ ,鸟类动物性食物比例为1/3,则鸟类获得的总能量最少是

A.210KJ B.420KJ C.257KJ D.75KJ

25.下列事实能说明生态系统自动调节能力具有一定限度的是

A.当草原遭到蝗虫的采集后,草原植物就增强再生能力

B.在北极苔原地区,若地衣受到大面积破坏后整个生态系统遭到破坏

C.海洋鱼类在适当捕捞的条件下,鱼类产量能保持相对稳定

D.受到轻度污染的河流,一段时间后污染消除

26.采用黑—白瓶(不透光—可透光瓶)法测定池塘群落各深度日代谢的氧浓度变化,结果如下表,其中分析正确的是( )

| 深度 | 瓶中O2的变化/g·(m3)-1 | |

| 白瓶 | 黑瓶 | |

| | +3 | -1 |

| | +2 | -1 |

| | 0 | -1 |

| | -1 | -1 |

| 水底 | -3 | -3 |

A.该池塘

B.该生态系统的光合量小于呼吸量,生物量不断减少

C.该群落在结构上,自养生物分布在

D.在该群落中,完全由异养生物组成的群落只分布在水底

27.一森林生态系统中有甲、乙两种昆虫,原来这两种昆虫密度长期在一定幅度中波动,

保持动态平衡。后来在时间T点,对森林施放了一种邻近林区曾多次使用的化学杀虫剂,这一生态系统就发生了变化(如图)。下列说法正确的是( )

A.甲昆虫是肉食性昆虫

B.乙昆虫是植食性昆虫

C.邻近林区存在甲昆虫

D.邻近林区存在乙昆虫

28.若牛的同化量为100%,因呼吸作用散失的量为48%,粪便量为36%,则牛的能量利用率是

A.16% B.52% C.64% D.84%

29.(广东生物)下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是

A.我国的人口将逐渐步入老龄化阶段

B.2003年,广东省人口的出生率为1.329%

C.橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群

D.由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高

30.如图是一个陆地生态系统食物网的结构模式图,下列有关叙述中错误的是 ( )

|

②H占据3个营养级

③G和F之间存在竞争和捕食关系

④图中A、E均为生产者

⑤一旦H的数量大量减少,该生态系统就很难维持相对稳定的状态

A.①④ B.③④ C.②③ D.①⑤

第二部分 非选择题(共40分)

二、非选择题:

31.(24分)

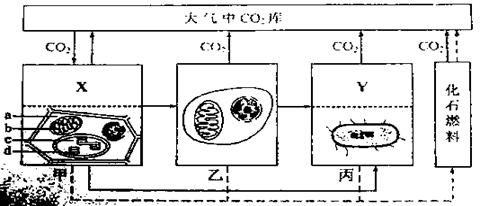

I.下图为生态系统碳循环示意图,其中甲、乙、丙表示生态系统中的三种成分。

请据图回答:

(1)生态系统的碳循环是指碳元素在__________________________之间不断循环的过程。

(2)X与甲中图示生物类群的能量来源不同,X代表的生物为_________________;Y的细胞

结构与丙中图示生物不同,Y的细胞结构最主要的特点是________________。

(3)大气中的CO2在甲中图示的_________处(在a~d中选择)合成有机物;含碳有机物在甲

中图示的____________处(在a~d中选择)可以分解为CO2。

(4)化石燃料除燃烧外,还可以通过 _____________________途径产生CO2。

II.右图为能量流动和碳循环的关系示意图。据图回答下列问题。

II.右图为能量流动和碳循环的关系示意图。据图回答下列问题。

(1)对物质循环起关键作用的生态系统的成

分分别是图中的 和 。

(2)能量使物质能够不断地在 间循环 往复。

(3)在生态系统中,能量的释放、转移和 离不开物质的合成与分解过程。

(4)如果该图表示温带草原生态系统,有人为了提高牛、羊的产量,采取如下措施,请对其中错误的说法加以改正(正确的不改),填写在后面的空格中。

a.彻底捕杀次级消费者 _____________________;

b.大量捕杀鼠、蝗虫 __________________

c.大量繁殖牛、羊 ____________________

d.大量减少分解者 _____________________

e.加大对牧草的水肥管理 _______________________

(5)试从图分析,导致大气中CO2含量上升的主要原因是 _____________

_________________(一点即可)。

III.右图表示一个草原生态系统的食物网。

III.右图表示一个草原生态系统的食物网。

1) 若狼被捕杀,数量首先会减少的是

_________。

2) 若美洲狮的食物2/3来自鹿,

其余来自浣熊,则一只美洲狮体重每增加

32.(8分)近年来在防治稻田虫害方面进行了多种尝试,如①构建稻一萍一鱼生态系统,在该系统中,虽有危害水稻的病菌、害虫和杂草,但鱼的活动可起到除虫、松土和增氧的作用,红萍叶片内的蓝藻固氮可促进红萍和水稻生长;②培育转Bt基因抗虫水稻,减少虫害。此外,一些水稻遭遇虫害时会释放某些物质,引来天敌消灭害虫,科学家称之为稻田三重营养关系。

根据上述材料,请回答下列问题:

(1)指出在稻一萍一鱼生态系统中存在哪些种间关系。(各举一例) 。

(2)在稻田三重营养关系中,水稻通过 信息引来天敌,防治害虫。

(3)转Bt基因抗虫水稻不可能一劳永逸地解决虫害问题,因为 。

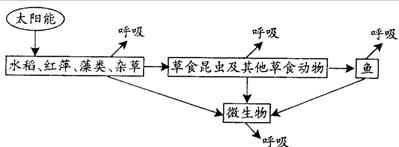

(4)画出稻一萍一鱼生态系统的能量流动图(不考虑与人的联系)

28.(8分) 某地曾是著名的鱼米之乡,植物生长茂盛,土壤动物种类繁多。后来,由于上游地区一农药厂的污染废水排入河流,造成该地农田土壤环境持续恶化,原本常见的泥鳅、田螺等几近销声匿迹。为了调查污染废水对农田土壤动物类群的影响,在受污染河流一侧不同距离进行调查,调查结果见表37一1

表37一1距污染河流不同距离土壤动物类群和个体数

| 离污染河流的距离(km) | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |

| 动物类群数(类) | 20 | 23 | 37 | 50 | 58 |

| 动物个体总数(个) | 365 | 665 | 750 | 1983 | 2490 |

请根据上述材料,回答下列问题:

(1)土壤动物调查一般不能采用标志重捕法,理由是 。

(2)遭受污染的农田土壤仍存在一定数量的土壤动物,是因为农田生态系统具有 ,

而不同类群的土壤动物具有 _____。过度污染的农田会丧失生产能力,原因

是 。

(3)从表37一1调查结果可得出以下结论:

① _________

② ______________________

(4)当污染停止后,在原来因污染而废弃的土地上开始的群落演替属于 演替。在

华南热带亚热带地区,这种演替将最后达到____________(群落)阶段。

第二卷生物答题纸

姓名_______ 班级 _______ 考号________

31.(共24分)

I.(12分) (1)_____________________________

(2)______________________________

(3)_____________ ______________

(4)__________________

II.(10分)

(1)_____ _______

(2)_____________

(3)_____________________

(4)a._________________

b._________________

c.______________________

d.____________________

e.________________________

(5)____________________________________

III.(2分)1)_____________

2)_________

32.(8分)

(1)______________________

________________________;

(2)_____________

(3)_______________________

(4)画在方框中(4分)。

33.(8分)(1)__________________________________

(2)_______________________;

___________________;

_____________________________________

(3)①____________________________________

②_____________________________________

(4)________;___________。

周考答案

1---5BCACA 6----10DAACC 11---15DDDCD 16---20BCCBB

21—25BDCAB 26---30ACBCD

31.(共24分)

I.(12分) (1)生物群落与无机环境

(2)化能自养细菌(或硝化细菌等) 有核膜包围的细胞核

(3)c a和b

(4)微生物的分解

II.(10分)

(1)A D

(2)生物群落和无机环境

(3)固定、储存、转移和释放

(4)a.彻底捕杀──适当捕杀 b.大量繁殖──适当繁殖 d.减少分解者──增加分解者

(5)植被的破坏导致植物光合作用利用CO2减少

III.1)蝗虫(1分)

2)175(1分)

32.(8分)

(1)捕食:虫吃水稻(或杂草),或鱼吃虫 竞争:水稻(或红萍)与杂草竞争; 寄生:病菌寄生在水稻上; 互利共生:红萍与蓝藻共生。 (任答对两种关系得1分,共2分)

(2)化学。

(3)昆虫会进化(或产生抗性)

(4)见下图(写对图中所有的箭头给3分,(或其他草食动物);正确写出具体生物给1分,共4分)。

33.(8分)(1) 大多数土壤动物身体微小,活动范围小,标记个体难与无标记个体充分混匀。

(2)相对稳定性; 不同的耐污能力; 当外来干扰超过生态系统自我调节能力时,会导致系统稳定性(稳态)的破坏,甚至会引发系统的崩溃。

(3)①农药污染会降低土壤动物类群数和个体总数;

②距离污染源越远(近),农药污染物的浓度越低(高),对土壤动物的影响越小(大)。

(4)次生;森林。