高考生物热点重点难点专题测试卷

卷九〔B〕 实验、实习与研究性课题

第Ⅰ卷 选择题

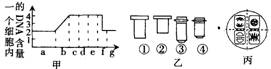

1.下图中甲图示洋葱根尖生长点连续分裂的细胞在各个时期细胞核内DNA含量的测定结果,乙图是一组目镜标有5×和16×字样、物镜标有10×和40×字样的镜头,丙图是某同学在乙图中选用的一组能放大160倍的镜头组合所观察到的图像。欲将丙图视野中处于甲图e时期的细胞移至视野中央进行640倍高倍镜观察,正确的镜头组合及操作程序应是

A.①×③;左上方 B.①×③;右下方 C.②×③;右下方 D.②×③;左上方

2.在观察藓类叶片细胞的叶绿体形态与分布、观察黑藻叶片细胞的细胞质流动、观察植物根尖细胞的有丝分裂和花生子叶中脂肪鉴定的四个实验中,它们的共同点是

A.实验全过程都要使实验对象保持活性 B.适当提高温度将使实验结果更加明显

C.都使用高倍显微镜观察 D.都需要对实验材料进行染色

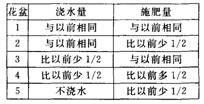

3.某同学在春天买了5盆同样大小的同种植物,每天向花盆内浇同样量的水和液体肥料,不久植物开始发芽。为研究植物生长与水、肥之间的关系,他对5个花盆作了如下处理,然后观察植物的变化。如果想要证明过多施肥会引起植物枯萎,可以比较哪两个花盆

A.1与2 B.2与

4.由于受实验材料用品所限,有时候需要设法替代,下列各项中正确的是

A.做DNA粗提取和分离实验时,用新鲜羊血代替鸡血

B.在观察植物细胞的有丝分裂实验时,用洋葱表皮代替根尖

C.做叶绿体色素提取和分离实验时,可用无水乙醇代替丙酮

D.在还原糖的鉴定实验中,用胡萝卜代替苹果

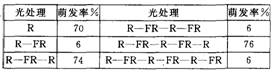

5.下表是在

5.下表是在

A.该实验的主要目的是为了探究种子的萌发是否需要光

B.光照处理时间越长,莴苣种子的萌发率越高

C.莴苣种子萌发率的高低以最后一次曝光的波长为准

D.远红光下萌发率低,红光下萌发率高

6.下列各项中,依次作为实验试剂、作用和结果。其中不正确的是

A.丙酮、有机溶剂、提取叶绿素 B.生长激素、促进果实成熟、形成无籽果实

C.醋酸洋红液、细胞核染色、观察细胞有丝分裂

D.甲状腺激素、促进动物个体生长发育、个体发育变化迅速

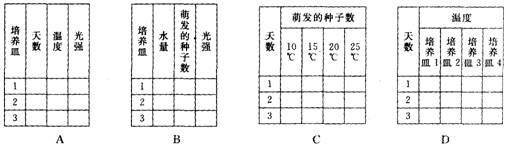

7.某研究性学习小组设计实验,检测温度对种子萌发速率的影响。他们在四个培养皿中放置湿滤纸,然后在每个培养皿中放了10粒小麦种子。将四个培养皿标号并放置于不同温度的黑暗环境中。培养皿1:

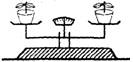

8.将长势、质量相等的玉米和小麦幼苗分别种植在质量相等的两个小容器的完全培养液中,如图所示,天平处于平衡状态。若用一个大型玻璃罩罩住此实验装置,几天后发现天平开始向玉米一边倾斜,造成质量不平衡的主要因素是

A.水 B.阳光 C.CO2 D.矿质元素

9.如图表示3株脱淀粉(经充分“饥饿”处理)的同种相似植株放在不同的钟罩内,以下关于本实验的目的叙述中最准确的是

A.证明光合作用的速率随CO2浓度增大而增大 B.证明光合作用的必需条件是CO2

C.证明过多的CO2阻碍光合作用 D.证明NaOH能促进光合作用

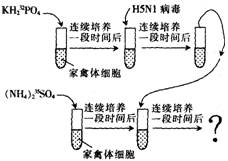

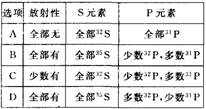

10.有人试图通过实验来了解H5N1禽流感病毒侵入家禽的一些过程,设计实验如图:

一段时间后,检测子代H5Nl病毒的放射性及S、P元素,下表中对结果的预测中,最可能发生的是

一段时间后,检测子代H5Nl病毒的放射性及S、P元素,下表中对结果的预测中,最可能发生的是

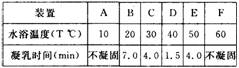

11.研究温度对凝乳酶催化乳汁凝固的影响的实验如下:先将酶和乳汁分别放入两支试管,然后将两支试管放入同一水浴锅(温度用T℃表示)中持续15 min,再将酶和乳汁倒入同一试管中混合,保温并记录凝乳所需要的时间。

关于该实验的下列叙述中,正确的是

A.该实验说明酶的活性只受温度的影响

B.凝乳酶的最适温度肯定是

C.将A内混合物加温到

12.下列实验过程,所用的实验技术手段依次是

①观察SO2对植物的影响 ②验证光合作用产生的氧来自水 ③叶绿体中色素的提取和分离

④无子番茄的培育。所用的实验技术手段是

A.溢水法、余烬复燃法、纸层析法、生长素处理

B.注水法、同位素示踪法、纸层析法、生长素处理

C.溢水法和注水法、余烬复燃法、过滤法、生长素处理

D.溢水法和注水法、同位素示踪法、纸层析法、生长素处理

13.下面分别是四位同学对相关实验的叙述,其中正确的一项是

A.利用电子显微镜观察细胞膜的磷脂双分子层

B.利用含青霉素的无氮培养基来分离自生固氮菌

C.用秋水仙素处理未受粉的番茄雌蕊柱头以获得无子番茄

D.“神舟”五号搭载农作物种子,这充分利用了空间技术进行定向突变以培育新品种

14.我国科学家将鲫鱼的单尾鳍基基转移到双尾鳍金鱼的受精卵中,结果孵出的小鱼一部分表现出单尾鳍性状,某人希望弄清单尾鳍基因是存在于细胞核中,还是存在于细胞质中,设计了以下2种实验方案:

①以单尾鳍鲫鱼为母本,双尾鳍金鱼为父本;②以双尾鳍金鱼为母本,以单尾鳍鲫鱼为父本杂交。你认为最可取的是

A.只需做① B.只需做② C.同时做①和② D.均不可取

15.某同学将若干只小鸭分成甲、乙、丙三组,甲、乙两组与母鸭隔离孵化,将甲组展示一可移动大气球,同时放母鸭叫的录音;将乙组暴露在一只猫的周围,同时也放母鸭叫的录音;丙组仍与母鸭同处。实验持续若干天。下列相关叙述中不正确的是

A.甲、乙两组在本实验中均可称为实验组

B.乙组将会认为猫是它们的母亲,但不发出猫叫声

C.由于本能,甲组将尾随气球而移动

D.本实验的目的之一是研究鸭后天性行为的形成原因

16.某同学做了一个生态系统功能的实验:在一只透明的金鱼缸内装上适量的河水,水里养2~3条小鱼,放一些水藻,然后把缸口密封起来与外界隔绝,并放在光亮处。这样,缸内的鱼和水藻就能较长时间内保持着成活的状态。下列对这个生态系统的叙述,错误的是

A.成分较齐全 B.营养结构较合理 C.有充足的能量来源 D.有充足的物质来源

17.科学家做了下面的实验:

17.科学家做了下面的实验:

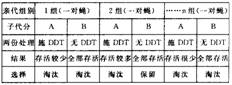

把若干对家蝇分成若干组(每组一对),再将每组的子代分为A、B两部分,用DDT处理每组的A部分,B部分则不接触DDT(如上表所示)。只选择保留存活率最高的那一组的B部分,A部分及其余各组统统淘汰。将保留的部分再重复这样的实验过程,并且在实验中逐代增加DDT的浓度。经过这样多代的重复,获得了具有很强抗药性的家蝇。上述的实验事实说明

A.DDT具有诱导家蝇产生抗药性变异的作用

B.由于长期使用DDT,使家蝇的抗药性逐代增强

C.家蝇的抗药性原已存在,与是否使用DDT无关

D.家蝇抗药性的形成是长期使用DDT的结果

18.某研究性学习小组在调查人群中的遗传病时,以“研究×××病的遗传方式”为子课题,最好选择调查的遗传与方法是

A.白化病,在学校内随机抽样调查 B.红绿色盲,在患者家系中调查

C.进行性肌营养不良,在市中心随机抽样调查 D.青少年型糖尿病,在患者家系中调查

19.为验证胰岛素能降血糖,某同学给几只刚进食的小鼠腹腔注射一定剂量的胰岛素溶液(用酸性生理盐水配制),观察现象,若出现惊厥,则达到目的。下列完善该实验措施中,不合理的项目是

A.为使反应出现得较快且明显,实验前应将小鼠饥饿处理,以消耗肝糖元

B.应设置注射等量酸性生理盐水的对照组,且注射的部位、方法同实验组

C.应设置口服胰岛素的实验组,对照组灌喂等量的清水

D.出现惊厥现象后,还应对其中的一半注射葡萄糖溶液抢救,另一半不予抢救

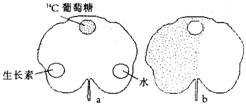

20.某学者曾做过如图a所示的实验,即在天竺葵的同一叶片的不同部位分别滴加一定浓度的生长素溶液、水和

20.某学者曾做过如图a所示的实验,即在天竺葵的同一叶片的不同部位分别滴加一定浓度的生长素溶液、水和

A.实验结果说明生长素有很强的吸引与调运养分的效应B.加水是作为实验对照

C.生长素能促进果实的发育可能性与它能调运养分有关

D.放射性糖分布不均匀是受单侧光的影响

第Ⅱ卷 非选择题

21.现有甲乙两种可能有一定致畸、致癌作用的化学物质,实验室研究人员欲通过动物细胞培养的方法来鉴定它们是否有毒性,并比较二者毒性的强弱。请你以一个研究人员的身份参与此项研究,完成下列实验报告,并回答有关问题。

I.实验材料:活的小白鼠胚胎。

Ⅱ.药品用具:胰蛋白酶液、动物细胞培养液、动物细胞固定液、适宜浓度的龙胆紫溶液、滴管、培养皿、剪刀、锥形瓶、恒温箱、载玻片、盖玻片、光学显微镜、小白鼠正常体细胞有丝分裂高倍显微镜照片。

Ⅲ.实验原理: ,根据变异细胞占全部培养细胞的百分数(以下称Q值),可判断该化学物质的毒性。

Ⅳ.实验步骤:

(1)制备细胞悬浮液:

把活的小白鼠胚胎放入在培养皿中剪碎,转入锥形瓶中,加入胰蛋白酶液处理,使胚胎组织离散成单个细胞,再加入动物细胞培养液,制成细胞悬浮液。

(2)进行细胞培养:

①取A、B、C三个洁净的培养瓶,

②向A、B两培养瓶中分别加入等量的化学物质甲、乙,并将培养瓶摇匀。C瓶不作处理,作为对照。

③ 。

(3)制作临时装片:

①当细胞繁殖到大约第8代左右时,同时从恒温箱中取出三个培养瓶,用胰蛋白酶液处理,使培养的细胞从瓶壁上脱落,再加入动物细胞固定液以迅速杀死细胞并固定细胞分裂相。

②静置一段时间后,分别从各培养瓶底部吸取适量的悬浮液。滴在与培养瓶有相同编号的载玻片的中央, ,3~5 min后,盖上盖玻片,制成临时装片。

(4)镜检和统计:

把临时装片放在显微镜下,先用低倍镜后用高倍镜,寻找处于 期的细胞,并与 对比以确认发生上述变异的细胞,同时统计该期变异的细胞占该细胞总数的百分数(Q值)。

V.结果与结论:

经研究人员实验得知,A、B、C三个培养瓶的Q值依次为:QA=1.3%、QB=12.5%

QC=0.1%,由此可知该实验的结论是

。

2.某同学通过学习肺炎双球菌的体内和体外转化实验认识到:R型菌能转化为S型菌的原因是在S型菌体内有“转化因子”——DNA。那么,S型菌能转化为R型菌吗?如果能,则R型菌体内的“转化因子”又是什么呢?他设计了两个模仿格里菲思和艾弗里的实验来探究这个问题。

材料:肺炎双球菌的两个品系S型菌若干,R型菌若干;小鼠若干;固体培养基;蒸馏水。

仪器:培养皿若干;一次性注射器若干;细菌分离设备(可将细菌的各种物质分离开来)、酒精灯、试管等。

实验一:探究R型菌体内是否有“转化因子”。

(1)实验步骤:

①将R型菌注入小鼠体内,小鼠正常。 ②将S型菌注入小鼠体内,小鼠患败血症死亡。

③将加热杀死后的R型菌注入小鼠体内,小鼠正常。

④将活的S型菌和加热杀死后的R型菌混合后注入小鼠,小鼠得败血症死亡。

(2)实验结果:④中的小鼠得败血症死亡,S型菌不能转化为R型菌。

(3)实验结论:R型菌体内没有“转化因子”。

你认为该同学的实验结论证据充足吗?如不充足,应补充什么实验步骤才能得出正确结论?

实验二:探究“转化因子”的化学本质。

假设通过上述补充实验观察到了S型菌转化为R型菌的现象,他又模拟艾弗里的实验来探究R型菌体内的“转化因子”是什么物质?

(1)实验原理:

(2)实验步骤:

①将R型菌分离后得到了它的DNA、蛋白质、糖类、脂类物质。

②将等量的培养基分装于A、B、C、D四个培养皿中,在A培养皿中接种活的S型菌和R型菌的DNA,在B培养皿中接种活的S型菌和R型菌的蛋白质,在C培养皿中接种活的S型菌和R型菌的多糖,在D培养皿中接种活的S型菌和R型菌的脂类物质,将A、B、C、D放入25℃恒温箱中培养,一天后观察培养皿。

(3)实验结果:A和B均出现了光滑型和粗糙型菌落.C和D中只出现了光滑型菌落。

(4)实验结论:R型蓝的DNA和蛋白质均为“转化因子”。我们认为该同学的实验结果有误.可能的原因是:

① 。

② 。

③ 。

23.植物叶绿素的合成需多种条件,如光照、适宜的温度和必要的矿质元素等,为验证叶绿素合成需要的条件,有人没计了如下实验:

(一)实验目的(略)

(二)实验原理(略)

(工)实验步骤:

①配制含有蔗糖、水、琼脂及植物必需的所有矿质元素的l号培养基和不含Mg+(其他成分与1号相同)的2号培养基,调至适宜 pH备用。

②取250 mL锥形瓶四个,标号甲、乙、丙、丁,并分别装入等量的培养基。甲、丙、丁装入1号培养基,乙装入2号培养基,并进行灭菌处理,然后冷却。

③选取40粒小麦种子,用清水浸泡后,消毒,将种子的胚剥落下来,去掉胚乳,在无菌条件下,将胚等量接种在四个锥形瓶的培养基上。

④将四个锥形瓶置于以下条件下培养:

甲和乙:充足光照,适宜温度30℃;

丙:黑暗,适宜温度30℃;

丁:充足光照,温度

![]() (四)实验结果:

(四)实验结果:

请分析回答下列问题:

(1)为什么每个锥形瓶中均接种10粒种子的胚,而不是只接种1粒种子的胚?

。

(2)实验中为何不采用完整的种子,而是去掉胚乳,将胚接种在培养基上萌发?

。

(3)①甲与乙对比说明:

。

②甲与丙对比说明: 。

③出现丁现象的原因是 。

(4)如果把甲培养基中的幼苗移入盛有完全培养液的广口瓶中进行培养,并及时补充营养液,一段时间后,表现缺素症状。如果幼叶表现缺素症状,则可能缺乏的是 元素,造成这种现象的主要原因最可能是 。

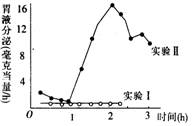

24.下图是对一位具有食道狭窄的妇女所进行的实验结果。实验一让妇女吃下

(1)食物没有进入胃中,但仍有胃液分泌,是由于食物进入口腔,刺激了口腔等处的 通过传入神经传入至神经中枢,再经传出神经传至胃而引起。引起胃液分泌的反射

属于 。若切断传出神经,该反射将 (能,不能)完成,原因是

(2)实验二与实验一相比,胃液分泌量明显高于实验一。请分析可能的原因:

。该实验结果说明:实验二与实验一胃液的差异是由 反射引起的。

(3)如果悄悄地把食物通过胃瘘灌入该妇女胃中,过一段时间后,也有胃液的分泌。若切断胃的传出神经.食物在胃内仍能引起胃液分泌,但量较少。该实验结果说明

(4)有科学家根据一些实验结果,提出了胃泌素的假说,认为胃幽门窦粘膜可分泌胃泌素,对胃液的分泌作用具有调节作用。有同学根据该假说,提出了实验方案,证明胃泌素的作用。请补充完整该实验方案。

实验目的: 。

实验材料:(略)

实验主要步骤:

①切断与胃联系的所有神经②静脉注射胃幽门窦粘膜提取液(含胃泌素)

③观察胃液的分泌情况

实验结果:(略)

(5)问题:上述实验步骤l的目的是 。

有同学认为该实验方案不够严密,理由是 。

25.阅读下述材料,回答相关问题:

我国第一个《抗菌药物临床应用指导原则》自2004年11月开始执行。卫生部发布该原则的目的是为了指导医师合理规范地使用抗菌药物,保障患者用药安全。

(1)抗菌药不合理使用的现象普遍存在,如长期或过量使用抗菌药,可能导致病菌 增强。在此过程中,抗生素起 作用,其实质是 。

(2)现已从临床上获得某疾病的致病菌株(已知其代谢类型为异养需氧型)。某研究性学习小组为了研究“抗生素单独与联合使用对该致病菌株的影响”时,制定了实验方案(供选抗生素:青霉素、头孢霉素;其他实验用具根据需要选择)。

①你认为该研究方案主要包括的内容有:

(至少写出三项)。

②简述该研究的主要意义: 。

③请进一步完成该实验的相关步骤:

第一步:在四个培养皿中配制细菌培养基,分别编号为A、B、C、D,并利用高压蒸气灭菌。

第二步: 。

第三步: 。

结果预测及相应结论(至少写出三种):

。

26.根据显微镜的结构和使用知识以及下列实验,回答有关问题:

I.光学显微镜是中学生最常用的实验仪器。下图中

I.光学显微镜是中学生最常用的实验仪器。下图中

(1)上图表示显微镜的 镜,在观察黑藻细胞质流动的实验中,应先用图中 镜观察。(2)图中0.I7表示盖玻片的厚度为0.17 mm,请分析在乙镜下看清观察物时不会碰到玻片的理由是

![]() Ⅱ.下图示光学显微镜的一组镜头,目镜标有5×和15×字样,物镜标有10×和40×字样。请据图回答:

Ⅱ.下图示光学显微镜的一组镜头,目镜标有5×和15×字样,物镜标有10×和40×字样。请据图回答:

(1)要仔细观察叶绿体的形态时,显微镜的目镜、物镜及其与盖玻片间的距离组合为

(用标号作答)。此时放大倍数为 。在观察中,③与④的显微视野中比较明亮的是 。

(2)一个细小物体若被显微镜放大50倍,这里“被放大50倍“是指该细小物体的

A.体积 B.表面积 C.像的面积 D.像的长度或宽度

(3)若在低倍镜下发现有一异物,当移动装片时,异物不动,转换高倍镜后,异物仍可观察到,此异物可能存在于

A.物镜上 B.目镜上 C.装片上 D.反光镜上

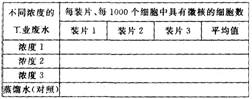

Ⅲ.某校生物兴趣小组学生开展“不同浓度的工业废水对细胞分裂过程中染色体行为的影响”的课题研究。他们到一造纸厂污水排出口采集了水样,并将过滤后的滤液进行原液。

(1)实验原理:蚕豆根生长过程中吸收污染物后,根尖分生区细胞通常会出现染色体断裂。这些断裂的染色体会与细胞核分开,单独存在于细胞质而成为微核。

(2)材料用具:蚕豆种子、10%的盐酸解离液、龙胆紫染液、蒸馏水、培养皿、量筒、显微镜、载玻片、盖玻片等。

(3)方法与步骤:

①将蚕豆种子用蒸馏水浸泡一天,吸水膨胀后放在培养皿中,保持温暖湿润,待其发根。

②用蒸馏水稀释原液, 。

③ 。

④一段时间后,规范制作临时装片。

⑤ 。

(4)预测结果并作分析:

① 。

② 。

③ 。

(5)若从每个培养血中选取3条根,在制作的每个装片中观察1000个细胞。设计一张表格,用于记录实验数据。

卷九(B) 实验、实习与研究性课题

1.D 2.C 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.C 9.A 10.B 11.C 12.D 13.A 14.C 15. C 16.D 17.,C18.B 19.C 20.D

21.Ⅲ.有毒物质加入细胞培养液后,培养的动物细胞会发生染色体结构和数量变异

Ⅳ.(2)①分别加入等量的细胞悬浮液 ③把三个培养瓶放在37℃(或适宜温度)的恒温箱中培养 (3)②加1~2滴适宜浓度的龙胆紫溶液染色 (4)有丝分裂中;小白鼠正常体细胞有丝分裂高倍显微镜照片 V.甲乙两种化学物质均有毒性,且乙的毒性比甲的毒性大

22.实验一:(3)不足。补充实验步骤如下:④抽取③中死亡小鼠的血液,接种于固体培养基上,观察记录菌落的特征。

实验二(1)实验原理:将R型菌的DNA、蛋白质、糖类、脂类等物质完全分离开来,分别和S型菌混合培养,观察各种物质在遗传中的作用 (4)①提取的R型菌的蛋白质不纯,混有少量的DNA ②B中培养基感染了R型菌③S型菌产生变异成了R型菌

23.(1)种子发芽率一般不能达到100%,使实验更准确科学 (2)因为胚乳中可能有矿质元素镁离子,从而对实验结果产生干扰 (3)①镁离子是叶绿素合成所必需的 ②叶绿素合成需要光照 ⑤温度影响酶的活性,从而影响叶绿素合成 (4)不可再度利用(或填钙、铁等);幼苗缺氧,有氧呼吸受抑制,影响矿质元素吸收

24.(1)感受器;非条件反射;不能;反射弧结构不完整,反射不能完成 (2)喜爱食物信号的刺激也可引起胃液的分泌;条件 (3)胃液的分泌是由神经和体液共同调节的(或胃液分泌不仅有神经调节也有体液调节)(4)证明胃泌素对胃液的分泌具有调节作用 (5)去除神经对胃液分泌的调节;缺少对照实验组

25.(1)抗药性;选择;使抗药基因在种群中频率提高 (2)①研究目的、研究方法、研究计划、结果预测、报告交流形式等(至少写出三项) ②提高抗生素使用的针对性等

③第二步:将致病菌株培养液适当稀释后,各取l mL菌液均匀涂布在上述四只培养基中,向A中全部涂布少量青霉素,向B中全部涂布少量头孢霉素,向C中同时全部涂布少量的青霉素和头孢霉素 第三步:将A、B、C、D四只培养皿一起置于适宜条件下培养一段时间后。观察各培养基中致病菌生长状况(菌落) 结果颈测及结论:若A、B、C三只培养基中细菌生长状况较D培养基中的细菌生长状况差,说明抗菌素具有抑菌作用①若C培养基中细菌生长状况较A、B培养基中的细菌生长状况都要好,说明单独使用扰菌素的抑制好于联合使用。②若C培养基中细菌生长状况较A、B培养基中的细菌生长状况都要差,说明抗生素单独使用的影响不如混合使用的效果好。③若C培养基中细菌生长状况与A、B

培养基中的细菌生长状况差的相近,说明抗生素混合与否,与杭生素的作用效果无关

26.I.(l)物;乙 (2)用乙镜观察清楚时,镜头与观察物的距离为0.