高三生物农作物的栽培与管理专项训练题

1、向日葵和番茄都能产生果实和种子,向日葵的果实是平时我们吃的“瓜子”。在上述两处植物开花期间,遇到连续的阴雨天,影响了植物的传粉,管理人员及时喷洒了一定浓度的生长素。下列对采取这一措施产生结果的叙述中,正确的是:( )

A.两种植物都能形成天籽果实,产量未受影响

B.番茄形成无籽果实产量未受影响;向日葵形成无籽果实产量下降

C.两种植物都能形成无籽果实,产量下降

D.番茄形成有籽果实,产量上升;向日葵不能形成无籽果实

2、在农业生产实践中,常采用多种措施提高农作物的产量。下列各项叙述中,措施与直接目的不一致的是( )

A.棉花摘心,促进棉铃的数目增加

B.将阴生植物和阳生植物间种,利于提高作物光合作用效率

C.营养生殖加快作物繁殖速度,利于优良性状的保持.

D.根瘤菌拌种,利于豆科植物结瘤固氮

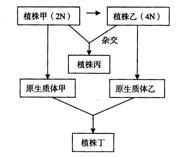

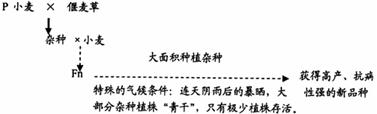

3、用纯种的高秆(D)抗锈病(T)小麦与矮杆(d)易染锈病(t)小麦培育矮秆抗锈病小麦新品种的方法如下,下列有关此育种方法的叙述正确的是:( )

![]()

A.过程①是杂交 B.过程②为有丝分裂

C.过程③必须经过受精作用 D.过程④必须使用生长素处理

4、下列措施及对应的生物学原理的叙述错误的是:( )

| |

B.栽种杆矮、叶直而小的作物,能增加种植密度,有益于增大光合面积

C.温室条件下,通过增施农家肥可以提高作物对有机物的吸收

D.经常疏松土壤可以促进植物充分利用土壤中的矿质营养

5、移栽某植物时,常剪去部分叶片;刚收获的小麦种子需晾干后才能入库;种子萌发前,要给予适宜的水分。这些措施的主要目的依次是:( )

①降低蒸腾作用 ②促进水分运输 ③降低呼吸作用 ④停止代谢活动

⑤降低光合作用 ⑥促进新陈代谢

A.①③⑥ B.②④⑥ C.⑤①② D.③④①

6、植株甲是二倍体水稻。通过生物技术手段利用植株甲获得了植株乙,而后利用甲乙植株又获得丙、丁两种植株。培育过程如图所示。下列有关叙述正确的是:( )

6、植株甲是二倍体水稻。通过生物技术手段利用植株甲获得了植株乙,而后利用甲乙植株又获得丙、丁两种植株。培育过程如图所示。下列有关叙述正确的是:( )

A.用秋水仙素处理植株甲的雌蕊柱头可获得染色体数目加倍的植株乙

B.甲乙植株杂交后获得的植株丙与原生质体融合后获得的植株丁染色体组数相同C.植株甲与植株乙正交和反交所得种子的胚乳染色体组数不同

D.获得植株丙和植株丁的生殖方式属于有性生殖

7、作物受涝,反而会表现出缺水症状。其原因不包括:( ) ( )D

A.根系环境缺氧,影响矿物质吸收 B.根系生长不良

C.酒精积累,使根系中毒 D.土壤溶液浓度过高

8、生物技术在生产上的应用非常广泛,下列应用生物技术不当的是:( )

A.用一定浓度的生长素类似物作为除草剂,除去田间的某些杂草

B.人工延长或缩短光照时间,可以改变动物开始繁殖的时间

C.用细胞工程技术的方法获得高产、稳产和具有各种抗逆性的农作物新品种

D.对于花卉的优良变异品种,常用嫁接的方法或组织培养技术保持其优良性状

9、合理施肥的实质是提高了光能的利用率,下列叙述与提高光合作用效率密切相关的是:( )

①氮使叶面积增大,增大了光合面积 ②氮是光合产物蛋白质的必需元素

③磷是NADP+和ATP的组成成分,可提高光合能力 ④钾促进光合产物的运输

A.①③ B.②④ C.②③④ D.①③④

10、农业生产中有很多手段具有科学道理。下列有关手段及对应的生物学原理叙述错误的是:( )

A.生产上常用生长素类似物作为双子叶植物杂草的除草剂,利用了生长素对植物生长作用的两重性原理 B.栽培植株型为矮杆、叶小、叶厚并直立的作物新类型,增大光合作用面积

C.移栽较大型植物时去除部分枝叶,降低植物的呼吸作用减少有机物消耗

D.农田轮作减少病虫害发生、充分利用土壤矿质营养

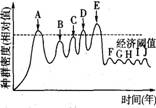

11、右图表示某农田生态系统在实施害虫防治过程中,害虫种群密度变化情况示意图(经济阈值是指害虫种群密度影响农田经济效益的最低值)。在A、B、C、D点进行了农药防治,在E点引入了天敌进行生物防治。下列有关叙述正确的是:( )

11、右图表示某农田生态系统在实施害虫防治过程中,害虫种群密度变化情况示意图(经济阈值是指害虫种群密度影响农田经济效益的最低值)。在A、B、C、D点进行了农药防治,在E点引入了天敌进行生物防治。下列有关叙述正确的是:( )

A.在A~D过程中,农药的作用使害虫产生了抗药性突变

B.一般认为农田害虫防治就是控制并完全消灭害虫

C.在F、G、H、I、J点,还必须引入天敌才能控制虫害

D.常利用生物的种间关系在E点进行生物防治

12、农作物合理密植的原因不包括:( )

A.增加植物周围CO2浓度 B.充分利用光能,增加光合作用面积

C.合理利用土地资源,提高单位面积产量 D.降低农作物周围环境的温度,增加单位面积产量

13、 轮作就是在同一块田地上,按预定的种植计划,轮换种植不同作物。下列说法不够恰当的一项是:( )

A.能充分利用光能以提高作物总产量 B.会改变原有的食物链,加重病虫害

C.可以充分利用土壤中的矿质元素 D.若不增加施肥将不利于土壤肥力的保持

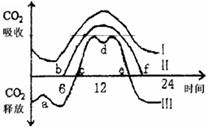

14、下图表示一农田中昼夜温度变化Ⅰ、光照强度变化Ⅱ、植物吸收CO2的变化Ⅲ的数量关

系。下列不正确的叙述是 :( )

系。下列不正确的叙述是 :( )

A.Ⅲ与时间轴交点c、e顶示光合作用吸收的CO2等于呼吸作用释放的CO

B.a点的数值变化主要与夜间低温有关

C.植物从c点开始合成有机物,至e点有机物合成停止

D.增大曲线Ⅲ与时间轴围成的正面积的措施包括提高光照强度、提高CO2浓度、适宜的温度和充足的水分供应等

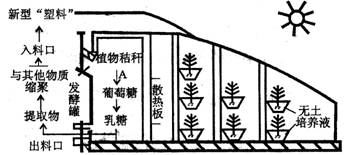

15、在我国新农村建设中,高效农业新技术不断发展,现有一新型有机化学材料开发利用实例的示意图。图中新型“塑料”,是科学家利用发酵罐提取物及其它物质研制成功的一种可以降解的“塑料”。请据图分析回答:

15、在我国新农村建设中,高效农业新技术不断发展,现有一新型有机化学材料开发利用实例的示意图。图中新型“塑料”,是科学家利用发酵罐提取物及其它物质研制成功的一种可以降解的“塑料”。请据图分析回答:

(1)、这种环保“塑料”可在

条件下被 分解。科学家做这项工作的意义是 。

(2)、发酵罐中的A过程所需要的酶主要是 。

(3)、在培养液中加入H![]() O,结果在大棚内检测18O,18O在植物细胞中具体产生部位是 ,当培养液中氮元素含量增加时,作物的光合作用效率会提高,其原因是 。

O,结果在大棚内检测18O,18O在植物细胞中具体产生部位是 ,当培养液中氮元素含量增加时,作物的光合作用效率会提高,其原因是 。

(4)、这样的高科技农业大棚可以视为一个小型生态系统,在这一生态系统中,发酵罐中的最后产物可用于植物培养,其作用是 ,属于生态系统成分中的 。

(5)、影响大棚内作用产量的主要因素是 。

(6)、若要提高大棚内作物的产量,冬季可采取的措施是 ;其目的是

。夏季可采取的措施是 ;其目的是 。

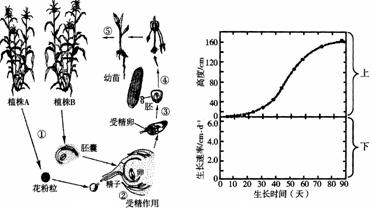

16、玉米为常见的粮食作物,右图是玉米有性生殖及个体发育过程示意图,请结合下图回答有关问题:

16、玉米为常见的粮食作物,右图是玉米有性生殖及个体发育过程示意图,请结合下图回答有关问题:

(1)、在左图中,维持玉米前后代体细胞染色体数目恒定的两个重要生理过程是

和 。玉米个体发育过程是指图中 (此空用序号表示)。

(2)、玉米种子的胚是由 发育而成。玉米种子萌发过程中,不断消耗储存在 中的营养物质,因此, 等酶的活性较强。出土的玉米胚芽鞘直立向上生长主要与 的调节作用有关。

(3)、在玉米的个体发育过程中,其株高与生长时间的关系如右图(上)所示。请在图中空白处(下)绘出生长速率和生长时间的关系曲线图。

(4)、若想提高农田中玉米的光能利用率,可采取的措施有

(至少答出2点)。

17、某同学在调查一农田生态系统时,考察了水稻从播种到稻秆还田的全过程。请根据已学过的有关知识,回答下列问题:

(1)、农民在浸种、催芽时,种子开始主要靠 作用吸水,发芽后主要靠 作用吸水。经研究分析

(2)、早春种子播在秧田里,用薄膜覆盖,可缩短种子萌发的时间。其原因是膜内温度 ,使种子 作用加强,为萌发提供了足够的 。

(3)、在稻苗生长期间,农民下田除草,喷洒农药,消灭稻苞虫,其目的是调整农田生态系统的能量流动,使能量更多流向 。在此稻田中具有捕食关系的生物是 ,具有竞争关系的是生物是 。

(4)、仲秋季节,收获水稻后,有少数农民在稻田里焚烧稻秆,其主要危害是: 。

(5)、为了减少稻田害虫的危害,防止农药污染,最好采用的措施是 。废弃的稻秆可科学利用,如将稻秆还田或以稻秆为原料生产“再生纤维共混膜”,最终稻秆或“再生纤维共混膜”会被

分解。

18、获得2006年国家最高科技奖的育种专家李振声,长期从事小麦与偃麦草远源杂交和染色体工程育种的研究。他与其他育种专家经过20多年的努力,培育出了高产、抗病性强的小麦新品种。对小麦新品种的染色体的组成研究发现,偃麦草具有抗病基因的染色体片段移接到普通小麦的染色体上。下图示意他们育种的主要过程:

18、获得2006年国家最高科技奖的育种专家李振声,长期从事小麦与偃麦草远源杂交和染色体工程育种的研究。他与其他育种专家经过20多年的努力,培育出了高产、抗病性强的小麦新品种。对小麦新品种的染色体的组成研究发现,偃麦草具有抗病基因的染色体片段移接到普通小麦的染色体上。下图示意他们育种的主要过程:

请回答下列问题:

(1)、此育种过程中获得的杂种种植后性状一定会出现 。大面积种植杂种的目的是要获得具有 能够 遗传的小麦新品种。

(2)、在小麦新品种选育的过程中,特殊的气候条件起到了 的作用。

(3)、小麦与偃麦草杂交培育出小麦新品种的事实,突破了 。

(4)、从理论上讲,采用植物细胞工程技术也可以获得小麦一偃麦草的杂种植株,过程如下图所示。

|

在①、②、③步骤中,需要分别添加(物质) 、 和 是实验成功的关键。

19、请根据生物学相关知识回答下列问题:

(1)、从遗传物质的角度分析,提高农作物产量,可以通过 育种、 育种、多倍体育种、细胞工程育种、单倍体育种、诱变育种等方法选育出优良品种来种植。

(2)、从光合作用角度分析,提高农作物产量,要注意矿质元素的供应。如种植马铃薯时要适当多施K肥,因为K能 。

(3)、提高农作物光能利用率的措施有多种。如同一块土地由一年之内只种植和收获一次小麦,改为一年之内收获一次小麦后,又种植并收获一次玉米;这种做法可以提高光能利用率是因为延长了 。

(3)、提高农作物光能利用率的措施有多种。如同一块土地由一年之内只种植和收获一次小麦,改为一年之内收获一次小麦后,又种植并收获一次玉米;这种做法可以提高光能利用率是因为延长了 。

(4)、光照强度、CO2浓度会影响光合作用。下图1表示在较低CO2浓度下,阳生C3植物的光合作用速率变化曲线;若其他条件不变,适当提高CO2浓度,理论上推测曲线的的Z点将向 方移动。

(5)、植物在一天中光合作用强度会发生一定的变化。上图2表示南方某植物,在夏季某一晴天中光合作用速率变化曲线。则图中 点有机物积累最多; ab时间段内,植物叶肉细胞中产生[H]的场所有 。

20、“白菜——甘蓝”杂种植株的食用部分是叶,但叶又易受昆虫危害而影响产量,科学家又利用基因工程育出带有抗虫基因的“白菜——甘蓝”植株,请你设计实验,检测此植株的抗虫基因是否表达。

第一步: ;

第二步: 。

实验可能结果及结论: 。

《农作物的栽培与管理》专项训练题

1、B 2、B 3、A 4、C 5、A

6、C 7、D 8、C 9、C 10、C

11、D 12、D 13、B 14、C

15、(1)、自然(自然环境) 微生物 可以 有效地防止白色污染

(2)、纤维素酶

(3)、叶绿体的囊状结构 氮 是光合作用所需各种酶及NADPH和ATP的组成成分

(4)、为植物生长提供肥料(无机营养)

(5)、光照、温度和二氧化碳

(6)、人工增加光照,适当提高温室中的温度 克服外界低温对家作物光合作用的影响

适当降低夜间温室内温度 减少夜间家作物呼吸对有机物的消耗

16、(1)、减数分裂 受精作用 ③④⑤

(2)、受精卵 胚乳 淀粉酶

(3)、见右图

(4)、套种、合理密植、合理施肥、良好通风 合理灌溉 中耕松土

17、(1)、吸胀 渗透 增加 基本不变 减少 (2)、较高 呼吸 能量

(3)、水稻 稻苞虫和水稻 水稻和草 (4)、污染环境,浪费能源

(5)、生物防治 微生物(或分解者)

18、(1)、性状分离 高产、抗病性强 稳定

(2)、(自然或定向) 选择

(3)、不同物种间存在的生殖隔离(或远源杂交不亲和的障碍)

(4)、纤维素酶和果胶酶(回答不完全不给分) 聚乙二醇 植物激素(或生长素和细胞分裂素)

19、(1)、杂交,基因工程 (2)、促进糖类的合成与运输

(3)、光合作用时间 (4)、右上

(5)、g;叶绿体、线粒体、细胞质基质

20、

第一步:取昆虫幼虫放到带有抗虫基因的“白菜——甘蓝”植株甲上,再取等量生活 状态基本一致的昆虫幼虫放在长势相似的普通“白菜——甘蓝”植株乙上。

第二步:适宜条件下培养一段时间后,分别观察昆虫幼虫的生活情况。

实验可能结果及结论:若甲、乙植株上昆虫幼虫正常生活,说明甲植株的抗虫基因未得到表达;若甲植株上昆虫幼虫死亡,乙植株上昆虫幼虫正常生活,说明甲植株的抗虫基因得到表达。