高三年级生物第一次调研考试试题

生 物 试 题

考生注意:本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。卷面满分72分,考试时间90分钟。

第I卷(选择题)

本大题共30个小题,每小题1分,每题只有一个答案最符合题意。请你选定答案后,在答题卷上对应圆圈处涂黑 如●

1、下列有关叶绿体、叶绿体色素和光合作用的几个小实验,哪一个是不可能的

A、叶绿体色素的丙酮提取液放在自然光源和三棱镜之间,从三棱镜的一侧观察连续光谱中变暗(或出现黑带)的区域是红橙光区和蓝紫光区

B、在温暖晴朗的一天下午,在某植物向阳处采得一片叶,用酒精隔水加热脱色,用碘液处理后做成切片,在显微镜下观察被染成蓝色的结构是叶绿体

C、叶绿体中的色素经提取和分离后,在滤纸条上形成的四条色素带中,最下面的一条是叶绿素b。

D、天气晴朗的一天,在上午10时左右,用钻有直径为

2、图1是三个相邻的植物细胞,以及他们之间水分流动方向的示意图。图中三个植物细胞的细胞液在浓度上的关系是

2、图1是三个相邻的植物细胞,以及他们之间水分流动方向的示意图。图中三个植物细胞的细胞液在浓度上的关系是

A、甲>乙>丙 B、甲<乙<丙

C、甲>乙且乙<丙 D、甲<乙且乙>丙

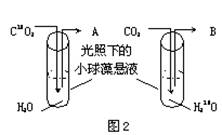

3、图2是利用小球藻进行光合作用实验的示意图.图中A物质和B物质的相对分子量的比值是

3、图2是利用小球藻进行光合作用实验的示意图.图中A物质和B物质的相对分子量的比值是

A、1:2 B、8:9

C、2:1 D、9:8

4、ATP是生物体内的高能化合物。分子结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,构成A的糖是

A、核糖 B、脱氧核糖

C、葡萄糖 D、半乳糖

5、能够促使唾液淀粉酶水解的酶是

A、淀粉酶 B、蛋白酶 C、脂肪酶 D、麦芽糖酶

6、某二肽的化学式是C8H14N2O5,水解后得到丙氨酸(CH3CHNH2COOH)和另一种氨基酸X,X化学式是

A、C5H7NO3 B、C5H9NO

7、将A株玉米置于含有C18O2的空气中,B株玉米置于含有18O2的空气中,正常生长一段时间后,A、B两株玉米内最先存在放射性氧的化合物依次为

A、葡萄糖和二氧化碳 B、三碳化合物和水

C、葡萄糖和水 D、三碳化合物和丙酮酸

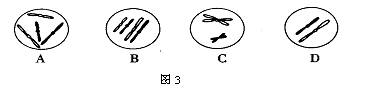

8、下列图3中四个细胞,属于二倍体生物精子细胞的是

9、一个DNA分子中,G+C占全部碱基的46%,又知在该DNA分子的一条链中,A和C分别占碱基数的28%和22%,则该DNA分子的另一条链中,A和C分别占碱基数的

A、28%、22% B、22%、28% C、23%、27% D、26%、24%

10、用蔗糖、奶粉和经蛋白酶水解后的玉米胚芽液,通过乳酸菌发酵可生产新型酸奶,下列叙述错误的是

A、蔗糖消耗量与乳酸生成量呈正相关 B、酸奶出现明显气泡说明有杂菌污染

C、应选择处于对数期的乳酸菌接种 D、只有奶粉为乳酸菌发酵提供氮源

11、洋葱根尖分生区的细胞中,把二磷酸腺苷转变成三磷酸腺苷的酶分布在

A、叶绿体和线粒体内 B、叶绿体和细胞质基质内

C、线粒体和细胞质基质内 D、细胞质基质、线粒体和叶绿体内

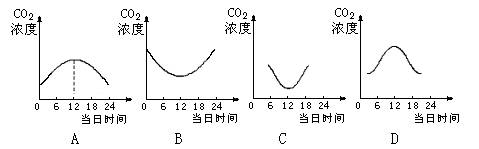

12、晴朗的一天,某淡水池中,若只有金鱼藻生存,则图4曲线中最能代表白天池水中CO2浓度变化的是

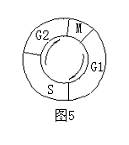

13、图5表示细胞周期(图中的M表示分裂期,G1、G2表示RNA及蛋白质合成期,S表示DNA合成期),有人为确定DNA合成期的时间长度,他在处于连续分裂的细胞的分裂期加入以氚标记的某化合物,在下列化合物中最适合的是

13、图5表示细胞周期(图中的M表示分裂期,G1、G2表示RNA及蛋白质合成期,S表示DNA合成期),有人为确定DNA合成期的时间长度,他在处于连续分裂的细胞的分裂期加入以氚标记的某化合物,在下列化合物中最适合的是

A、腺嘌呤 B、胞嘧啶

C、鸟嘌呤 D、胸腺嘧啶

14、以下不能说明细胞全能性的实验是

A、胡萝卜韧皮部细胞培育出植株

B、紫色糯性玉米种子培育出植株

C、转入抗虫基因的棉花细胞培育出植株

D、番茄与马铃薯体细胞杂交后培育出植株

15、关于青霉素生产的叙述,正确的是

A、青霉素是青霉菌生长代谢中重要的初级代谢产物

B、用紫外线、激光、化学诱变剂处理青霉菌再经筛选的方法可以选育高产菌种

C、发酵罐接种后必须进行灭菌处理

D、在青霉菌生长的稳定期,活菌数不再增加,青霉素产量也不再增加

16、关于真核生物细胞呼吸正确的说法是

A、无氧呼吸是不需氧的呼吸,因而其底物分解不属于氧化反应

B、水果贮藏在完全无氧的环境中,可将有机物消耗减小到最低程度

C、无氧呼吸的酶存在于细胞质基质和线粒体

D、有氧呼吸的酶存在于细胞质基质、线粒体基质

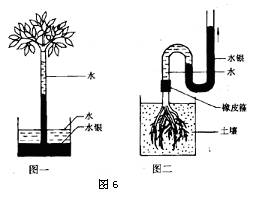

17、“水往低处流”,但是植物体内的水却往高处流。动力从何而来,某同学为此进行了两个实验。如图6

17、“水往低处流”,但是植物体内的水却往高处流。动力从何而来,某同学为此进行了两个实验。如图6

实验一:如图6左,将一枝条插入充满水的玻璃管中并密封,玻璃管的另一端插入盛有水银的容器中。不久水银柱上升。

实验二:如图6右,将同一植物在靠近茎的基部切断,套上一个弯曲的玻璃管,管内装有水和水银。不久,玻璃管内水分增加,水银柱上升。请分析回答:

两个实验说明:

A、蒸腾作用是促使水分在植物体内向上运输的动力

B、根部生理活动能产生推动水分向上运输的动力

C、水分在植物体内上升的动力不但有蒸腾拉力,还有根部生理活动产生的向上动力

D、有的植物在空气湿度较大时水分通过韧皮部中的毛细管作用和木质部的主动运输产生吐水现象

18、下列关于光合作用说法正确的是

A、光反应一定在叶绿体内的囊状薄膜上进行,暗反应则在叶绿体内的基质中进行

B、光反应是把光能转化为电能,暗反应是把电能转化为化学能

C、叶绿体中胡萝卜素能够吸收、传递、转化光能

D、玉米叶片中的叶肉细胞和维管束鞘细胞参与了光合作用

19、已知玉米籽粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。纯合的黄色非甜玉米与红色甜玉米杂交得到F1,F1自交或测交,预期结果不正确的是

A、自交结果中黄色非甜与红色甜比例9:l

B、自交结果中黄色与红色比例3:1.非甜与甜比例3:l

C、测交结果为红色甜:黄色非甜:红色非甜:黄色甜为9:3:3:1

D、测交结果为红色与黄色比例1:1,甜与非甜比例1:1

20、到了春天,家鸡的生殖腺就发达起来,这是由于白天变长,通过中枢神经作用于

A、脑垂体,分泌生长激素的结果

B、甲状腺,分泌刺激生殖腺的激素的结果

C、脑垂体,分泌刺激甲状腺的激素的结果

D、脑垂体,分泌刺激生殖腺的激素的结果

21、下面是减数分裂过程中染色体的行为变化①同源染色体分离;②染色体复制;③形成四分体;④着丝点分开;⑤联会。下列顺序正确的是

A、⑤②③④① B、⑤②③①④ C、②⑤③①④ D、②⑤③④①

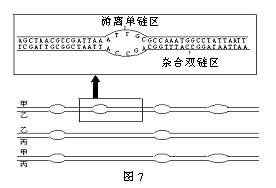

22、DNA分子杂交技术可比较不同种生物DNA分子的差异。将来自不同种生物的两条DNA单链进行杂交,两种生物的DNA分子碱基序列越相似,形成的杂合双链区的部位就越多。某人用甲、乙、丙三种生物的DNA单链进行杂交实验,结果如图示意,根据图判断,下列叙述中正确的是

22、DNA分子杂交技术可比较不同种生物DNA分子的差异。将来自不同种生物的两条DNA单链进行杂交,两种生物的DNA分子碱基序列越相似,形成的杂合双链区的部位就越多。某人用甲、乙、丙三种生物的DNA单链进行杂交实验,结果如图示意,根据图判断,下列叙述中正确的是

A、游离的单链所对应的原物种DNA片段均不含遗传信息

B、杂合双链区的存在表示两种生物携带的遗传密码相同

C、甲与乙的亲缘关系比甲与丙的亲缘关系远

D、甲与丙的亲缘关系比乙与丙的亲缘关系近

23、皮肤、肠黏膜组织发生炎症时,产生和释放的组织胺使毛细血管舒张和通透性增大,血浆则渗入组织间隙而形成水肿。组织胺对血管的调节方式为

A、激素调节 B、体液调节 C、神经调节 D、神经体液调节

24、将某噬菌体的外壳用35S标记,DNA用32P标记。细菌用15N进行标记,将该噬菌体侵染细菌。在噬菌体大量繁殖后,则子代噬菌体

A、不含35S,不含32P,含15N B、含35S,含32P,可能含15N

C、不含35S,可能含32P,含15N D、不含35S,含32P,含15 N

25、一雌蜂和一雄蜂交配,产生的F1代雌雄个体交配所得到的F2代中,雄蜂基因型共有AB、Ab、aB、ab四种,雌蜂的基因型共有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种,则亲本的基因型为

A、aabb×AB B、AaBb×Ab C、AAbb×aB D、AABB×ab

|

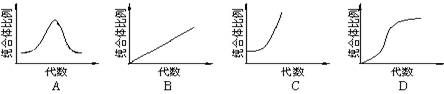

26、若让某杂合体连续自交,那么能表示自交代数和纯合体比例关系的是

27、在兔的精子细胞核中,DNA质量为4×10-12g,在有丝分裂后期时骨髓细胞的细胞核中的DNA质量为

A、4×10-12g B、 8×10-12g

C、1.6×10-11g D、 3.2×10-11g

28、在细胞分裂间期进行下列实践工作,可取得良好效果的是

①植物的营养繁殖②作物(如小麦、水稻)诱变育种③肿瘤的某些药物治疗④作物的人工授粉

A、①② B、②③ C、③④ D、①④

29、下列说法正确的是

A、在细胞质遗传中,F1总是表现出母本的性状,因此,F1一定不会出现性状分离

B、不同年龄、性别的人,体温会略有不同。但就同一个人来说,在正常情况下,他的体温是恒定不变的

C、真核细胞基因结构中的非编码序列是位于编码区上游和下游的核苷酸序列

D、将大肠杆菌从只用乳糖作碳源的培养基上转移到只用葡萄糖作碳源的培养基上,其细胞内半乳糖苷酶的合成就会停止

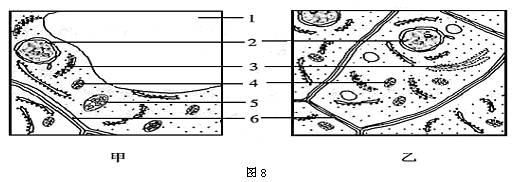

30、甲、乙两图是红枫叶肉细胞和根尖生长点细胞的亚显微结构示意图,正确的是

30、甲、乙两图是红枫叶肉细胞和根尖生长点细胞的亚显微结构示意图,正确的是

A、表示根尖生长点细胞的是图甲;若将两种细胞分别置于30%蔗糖溶液中,则能发生质壁分离现象的细胞是甲,图中结构[1]液泡起重要作用。

B、图中标号6所示结构的主要成分是纤维素。甲、乙两图中具有双层膜结构的细胞器名称是叶绿体、线粒体、核糖体、高尔基体。

C、对标号4和标号5所示结构,前者有片层结构,后者有嵴;生理活动中都产生水;黑暗条件下,生理活动中都消耗O2;前者不产生ATP,后者产生ATP。

D、①不增殖②能继续增殖③细胞核DNA只转录不复制④出现染色体结构⑤有mRNA经核孔进入细胞质中。正常情况下图甲细胞①③⑤,图乙细胞②④⑤

第II卷 (非选择题 共42分)

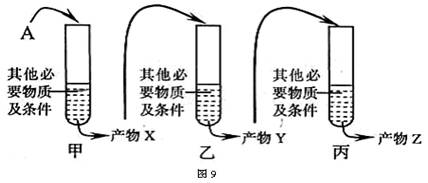

31、(8分)为研究某病毒的致病过程,在实验室中做了如图9所示的模拟实验。

(1)从病毒中分离得到物质A。已知A是单链的生物大分子,其部分碱基序列为-GAACAUGUU-。将物质A加入试管甲中,反应后得到产物X。经测定产物X的部分碱基序列是-CTTGTACAA-,则试管甲中模拟的是 过程。

(2)将提纯的产物X加入试管乙,反应后得到产物Y。产物Y是能与核糖体结合的单链大分子,则产物Y是 ,试管乙中模拟的是 过程。

(3)将提纯的产物Y加入试管丙中,反应后得到产物Z。产物Z是组成该病毒外壳的化合物,则产物Z是 。

(4)若该病毒感染了小鼠上皮细胞,则组成子代病毒外壳的化合物的原料来自 ,而决定该化合物合成的遗传信息来自 。若该病毒除感染小鼠外,还能感染其他哺乳动物,则说明所有生物共用一套 。该病毒遗传信息的传递过程为 。

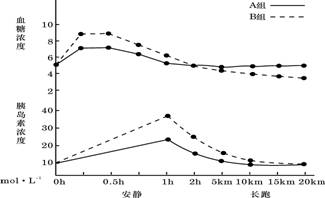

32、(7分)为研究长跑中运动员体内的物质代谢及其调节,科学家选择年龄、体重相同,身体健康的8名男性运动员,利用等热量A、B两类食物做了两次实验。取样、测定血糖和胰岛素浓度,取平均值绘制成A组曲线;取样、测定血糖和胰岛素浓度,取平均值绘制成B组曲线

32、(7分)为研究长跑中运动员体内的物质代谢及其调节,科学家选择年龄、体重相同,身体健康的8名男性运动员,利用等热量A、B两类食物做了两次实验。取样、测定血糖和胰岛素浓度,取平均值绘制成A组曲线;取样、测定血糖和胰岛素浓度,取平均值绘制成B组曲线

图10

请据图10分析回答问题:

(1)图显示,吃B食物后,______________浓度升高,引起________________浓度升高。

(2)图显示,长跑中,A、B两组胰岛素浓度差异逐渐______________,而血糖浓度差异却逐渐____________________,A组血糖浓度相对较高,分析可能是肾上腺素和________________________也参与了对血糖的调节,且作用相对明显,这两种激素之间具有_______________作用。

(3)通过检测尿中的尿素量,还可以了解运动员在长跑中____________代谢的情况。

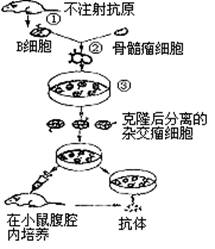

33、(11分)图11为某同学根据单克隆抗体制备方法,设计了生产破伤风杆菌抗体的实验方案。请据图回答:

33、(11分)图11为某同学根据单克隆抗体制备方法,设计了生产破伤风杆菌抗体的实验方案。请据图回答:

(1)该实验方案能够达到预期效果吗?为什么?

。

(2)图中②为 过程,常用

作诱导剂。

(3)图中③进行细胞培养,目的是

。

(4)控制破伤风杆菌抗体合成的基因属于

基因,从结构上看编码区 (回答“有”“无”)外显子,编码区上游有 。 终止密码子位于 上。

(5)用这种方法生产抗体具有的优点是

这里所说“克隆抗体”属于 水平的克隆。

图11

34、(16分)

I、(4分)为合理利用水域资源,某调查小组对一个开放性水库生态系统进行了初步调查,部分数据如下表:

| 进水口浮游藻类数量 | 出水口浮游藻类数量 | 水库淤泥真菌、细菌数量 |

| 年均1.93 mg(千重)/L | 年均1.02 mg(千重)/L | 1013~1015/m3 |

(1)浮游藻类属于该生态系统成分中的______________。

(2)浮游藻类所需的矿质营养可来自细菌、真菌等生物的 ,生活在水库淤泥中的细菌代谢类型主要为 。

(3)该水库对游人开放一段时间后,检测发现水体已被氮、磷污染。为确定污染源是否来自游人,应检测____________________处浮游藻类的种类和数量。

II、(12分)为了调查该水库某一水层自养生物产氧量能否维持本层水体生物呼吸耗氧所需,可用黑白瓶法测定该水层生物昼夜平均代谢率来判定。白瓶为透明玻璃瓶,其水体溶解O2的昼夜变化值为水中生物光合作用产生的O2与呼吸消耗的O2的差值(以WDO表示);黑瓶为黑布罩住的玻璃瓶,瓶中水体溶解O2的昼夜变化值为水中生物呼吸消耗的O2 (以BDO表示)。请完成下列实验方案(水体溶解O2测定方法不做要求):

(1)实验步骤:

①用采水器取该层水样,分别注满500mL黑白瓶并密封,其余水样用于测定原初溶氧量;

②将黑、白瓶 ;

③ 。

④重复①②③三次。

(2)设计记录所测数据的表格(表格请设计在答题卡上)。

(3)预测实验结果并分析。

(4)若要计算该水域自养生物一昼夜中光合作用产氧量,则产氧量N= 。

生 物 试 题 参 考 答 案

第I卷 选择题[30×1分 每小题只有一个答案最符合题意 ]

请将你认为最符合题意的答案对应圆圈涂黑 例如 ●

| 题 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| A | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| B | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |

| C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |

| D | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |

| 题 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |

| C | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

| D | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||