河中高三理综生物第一轮复习

生物的进化

一.知识网络:

(一)自然选择学说:达尔文提出

1. 内容

(1)过度繁殖:若理想状态(无制约因素),生物均呈现“J”型增长。

(2)遗传变异:子代与亲本的性状既有相同又有不同。

(3)生存斗争:(制约因素)与环境斗争、种内斗争、种间斗争。

(4)适者生存:在斗争中获胜,得以生存;有利变异遗传下来。

2. 核心

自然选择:生存斗争中,适者生存,不适者被淘汰。因此,现存生物均适应生存环境。

3. 意义

(1)给出生物进化的原因。

(2)解释了生物的多样性(遗传变异)和适应性(自然选择)。

4. 不足

(1)没有说明遗传变异的本质。

(2)没有说明自然选择如何发挥作用。

(二)现代生物进化理论:

1. 种群是生物进化的单位:

(1)种群:指生活在同一地点的同种生物的一群个体。

(2)种群是生物的繁殖单位:在种群中基因自由交流。

(3)基因库:一个种群所含有的全部基因。保护濒危物种——根本上是保护其基因库。

(4)基因频率:某种基因在种群中出现的比例。

基因频率可以反映种群特征:例如,有关白化基因——A. 正常、a. 白化,若A

为95%种群多数为正常人;若a为95%种群多数为白化病人。

2. 突变和基因重组产生进化的原材料:

(1)突变:包括基因突变和染色体变异,使生物变异的根本来源。

(2)基因重组:种群的个体差异是基因重组的结果。

3. 自然选择决定生物进化的方向:

自然选择使基因频率定向改变。例如,白桦树选择了灰色的桦尺蛾,工业兴起后黑色树皮选择了黑色的桦尺蛾。

4. 隔离导致新物种的形成:

(1)物种:分布在一定自然区域内能够相互交配和繁殖,并产生可育后代的一群生物个体。

(2)隔离:主要包括地理隔离、生殖隔离。

(3)新物种形成的方式:通常由长期的地理隔离(断绝基因交流)导致生殖隔离。

(三)生物进化的过程:

1. 生物结构上的进化:

无机物——有机物——大分子体系——原核细胞——真核单细胞——真核多细胞

2. 代谢类型的进化:异养厌氧型——自养型——需氧型

3. 生活环境的进化:水生生物——陆生生物

4.进化过程中的关键点:

(1)氧气的出现:自养型生物的出现,为还原二氧化碳,夺得水中的氢,生成了氧气。

① 出现需氧型生物,使生物代谢的速度大大加快,从而加快了生物的进化。② 形成臭氧层,臭氧可以吸收紫外线,从而减少陆地上紫外线的摄入量,使水生生物得以登陆。

(2)真核细胞的出现:出现了核膜及各种细胞器,形成丰富的生物膜系统。

① 出现有丝分裂,进而出现减数分裂,又形成有性生殖,大大增加了生物的变异类型。② 细胞分化,真核细胞才有细胞分化现象,才能形成多细胞生物。

二. 典例分析:

1. 基因频率的计算:

(1)由基因型计算基因频率:一个种群中,若AA=30个 Aa=60个 aa=10个,求A、a的基因频率?

(2)由基因型频率计算基因频率:一个种群中,若AA=30% Aa=60% aa=10%,求A、a基因频率?

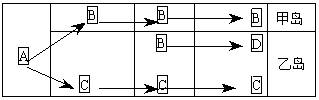

2.下图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,

据图回答:

(1)A物种进化为B、C两个物种的两个外部因素是 和 。

(2)甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种进化为同一物种的原因是 。

(3)迁到乙岛的B物种进化为D物种的原因是 。

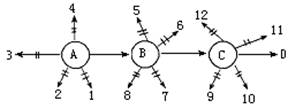

3. 下图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两条

短线的箭头被淘汰的变异个体。请据图回答下列问题:

(1)请你运用现代生物进化理论,将上图物种形成的基本过程,用文字归纳为三个基

本环节: 、 、 。

(2)用字母(或数字)表示物种形成的过程: 。

(3)用字母(或数字)表示自然选择的方向: 。

三.基础训练

1. 自然选择是指( )

A. 生物繁殖能力超越生存环境的承受力 B. 生物过度繁殖引起的生存斗争

C. 在生存斗争中,适者生存 D. 遗传使微小有利的变异得到积累和加强

2. 公鹿用鹿角作为争夺配偶的武器。按照达尔文的观点,现代公鹿鹿角发达的原因是( )

A. 代代经常使用的结果 B. 变异朝着有利于生殖的方向发展的结果

C. 繁衍后代的需要 D. 自然选择的结果

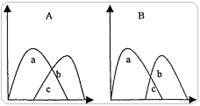

3. 下图表示共同生活在一起的两个种群,一个种群主要以a为食,另一个种群以b为食,

它们所吃的食物有些是共同的,以c表示。(图B表示A经过自然选择形成的结果)。下列关于种群的描述不正确的是(

)

它们所吃的食物有些是共同的,以c表示。(图B表示A经过自然选择形成的结果)。下列关于种群的描述不正确的是(

)

A. 两个种群间存在着竞争的关系

B. 自然选择使以C为食的个体逐渐减少

C. 自然选择一定会使两种群中的一种灭亡

D. 两个种群在竞争中最终适应环境

4. 现代进化理论是在达尔文自然选择学说的基础上发展起来的。现代生物进化理论观点,对自然选择学说的完善和发展表现在( )

① 突变和基因重组产生进化的原材料 ② 种群是进化的单位 ③ 自然选择是通过生存斗争实现的 ④ 自然选择决定生物进化的方向 ⑤ 生物进化的实质是基因频率的改变 ⑥ 隔离导致物种形成 ⑦ 适者生存,不适者被淘汰

A. ②④⑤⑥⑦ B. ②③④⑥ C. ①②⑤⑥ D. ①②③⑤⑦

5. 下列有关物种形成的说法不正确的是( )

A. 自然选择可以定向改变种群的基因频率,因而可能导致新种的形成

B. 突变和基因重组可以使种群产生定向变异,因而可能导致新种的形成

C. 经过突变的基因重组、自然选择及隔离三个基本环节,能导致物种形成

D. 经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离,而导致物种的形成

6. 在一个种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型AA的个体占24%,基因型为Aa的个体占72%,基因型为aa的个体占4%,那么基因A和基因a的频率分别是( )

A. 24%,72% B. 36%,64% C. 57%,43% D. 60%,40%

7. 据调查,某小学的小学生中,基因型的比例为XBXB(42.32%)、XBXb(7.36%)、XbXb(0.32%)、 XBY(46%)、XbY(4%),则在该地区XB和Xb的基因频率分别为( )

A. 6%、8% B. 8%、92% C. 78%、92% D. 92%、8%

8. 在某一个人群中,已调查得知,隐性性状者为16%,问该性状不同类型的基因频率是多少?(按AA、Aa、aa顺序排列答案)( )

C. 0.16,0.48,0.36 D. 0.16,0.36,0.38

9. 在某个海岛上,每1万人中有500名男子患红绿色盲。则该岛上的人群中,女性携带者的数量为每万人中有(设男女性比为1:1) ( )

A. 1000人 B. 900人 C. 800人 D. 700人

10. 在一个进行无性生殖,个体数量庞大而又被充分隔离的自然种群中,基因频率发生变化的主要原因是( )

A. 基因突变、自然选择 B. 基因重组、自然选择

C. 基因突变、基因重组、自然选择 D. 遗传漂变、迁移

11. 在果蝇中,假定每个基因的突变率是10-5,对于一个中等数量的果蝇种群(约108个个体),却有107个基因发生了突变,则每个果蝇大约有多少个基因?( )

12. 昆虫的保护色越来越逼真,它们的天敌的视觉也越来越发达,结果双方都没有取得明显的优势。说明( )

A. 自然选择不起作用 B. 生物为生存而进化

C. 双方在斗争中不分胜负 D. 双方相互选择共同进化

13. 科学家做了下面的实验:把若干对家蝇分成若干组(每组一对),再将每组的子代分为A、B两部分,用DDT处理每组的A部分,B部分则不接触DDT(如下表所示)。只选择保留存活率最高的那一组的B部分,A部分及其余各组统统淘汰。将保留的部分再重复这样的实验过程,并且在实验中逐代增加DDT的浓度。经过这样多代的重复,获得了具有很强抗药性的家蝇。上述的实验事实说明( )

| 亲代组别 | 1组(一对蝇) | 2组(一对蝇) | ……n组(一对蝇) | |||

| 子代分两份处理 | A施DDT | B无DDT | A施DDT | B无DDT | A施DDT | B无DDT |

| 结果 | 存活较少 | 全部存活 | 存活较多 | 全部存活 | 存活很少 | 全部存活 |

| 选择 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 保留 | 淘汰 | 淘汰 |

A. 诱导家蝇产生抗药性变异的作用

B. 由于长期使用DDT,使家蝇的抗药性逐代增强

C. 家蝇抗药性原已存在,与是否使用DDT无关

D. 家蝇抗药性形成是长期使用DDT的结果

14.“基因突变对绝大多数个体是不利的,但却是生物进化的重要因素之一”。你认为这一说法( )

A. 正确,基因突变虽对多数个体不利,但它为定向的自然选择提供了材料,为物种的进化奠定了基础

B. 正确,基因突变对多数个体不利,但突变的方向与生物进化的方向是一致的

C. 不正确,因为基因突变不利于个体的繁殖,会导致物种的绝灭

D. 不正确,因为基因突变会导致个体死亡,不利于生物进化

15. 马(2N=64)和驴(2N=62)杂交形成的骡子是高度不育的,这说明马和驴之间( )

A. 染色体不能共存 B. 减数分裂中同源染色体联会紊乱

C. 存在着生殖隔离现象 D. 遗传物质有本质的区别

16. 对以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的正确理解是( )

① 环境改变使生物产生适应性的变异 ② 隔离是新物种形成的必要条件 ③ 变异是不定向的 ④ 变异是定向的 ⑤ 自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向

A. ②④⑤ B. ②③⑤ C. ①②④ D. ①③⑤

17. 日本的长尾鸡是著名的观赏鸡,全身羽毛雪白,短小的身体拖着约

A. 自然选择的结果 B. 人工选择的结果

C. 生存斗争的结果 D. 定向变异的结果

18. 真核生物的出现在生物进化历史上具有重要的意义,这主要表现在( )

① 结构和功能更加完善;② 出现有丝分裂,为有性生殖的产生奠定了基础;③ 通过有性生殖实现了基因重组,推动了生物进化

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①②③

19. 有一个老鼠的种群,最初都生活在一个地域,一条新建的高速公路将该种群分为A和B两个种群。如果A种群生活的地区发生了一系列的环境变化,而B种群的地区没有变化,则种群A进化的速率很可能是( )

A. 最初比B慢 B. 最初比B快 C. 与B相同 D. 开始比B慢,然后比B快

20. 自然选择直接作用于生物的( )

A. 表现型 B. 基因型 C. 不利变异的基因 D. 肽链结构

河中高三理综生物第一轮复习

生物的进化参考答案

二.典例分析

1. (1)A:

2. (1)自然选择;地理隔离 (2)B与C之间已形成生殖隔离。

(3)因甲、乙两岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与B物种自由交配。

3. (1)突变和基因重组;自然选择;隔离 (2)A→B→C→D (3) A→B→C→D

三. 基础训练

1—5 CDCCB 6—10 DDABA 11—15 DDCAC 16—20 BBDBA

生物的进化参考答案

二.典例分析

1. (1)A:

2. (1)自然选择;地理隔离 (2)B与C之间已形成生殖隔离。

(3)因甲、乙两岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与B物种自由交配。

3. (1)突变和基因重组;自然选择;隔离 (2)A→B→C→D (3) A→B→C→D

三. 基础训练

1—5 CDCCB 6—10 DDABA 11—15 DDCAC 16—20 BBDBA

生物的进化参考答案

二.典例分析

1. (1)A:

2. (1)自然选择;地理隔离 (2)B与C之间已形成生殖隔离。

(3)因甲、乙两岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与B物种自由交配。

3. (1)突变和基因重组;自然选择;隔离 (2)A→B→C→D (3) A→B→C→D

三. 基础训练

1—5 CDCCB 6—10 DDABA 11—15 DDCAC 16—20 BBDBA

生物的进化参考答案

二.典例分析

1. (1)A:

2. (1)自然选择;地理隔离 (2)B与C之间已形成生殖隔离。

(3)因甲、乙两岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与B物种自由交配。

3. (1)突变和基因重组;自然选择;隔离 (2)A→B→C→D (3) A→B→C→D

三. 基础训练

1—5 CDCCB 6—10 DDABA 11—15 DDCAC 16—20 BBDBA