河中高三理综生物第一轮复习

人体的稳态

一.知识网络

1.内环境

1.内环境

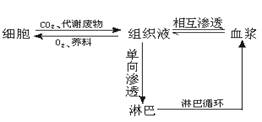

高等动物是由多细胞构成的,其新陈代谢的基本单位是细胞。体内的细胞与外界环境不直接接触,与组织细胞直接接触的液体环境,叫内环境。对内环境这一概念的理解与运用是掌握本部分知识的一个关键。对于细胞与内环境之间的物质交换我们可以归纳成如右图,在这三者中,血浆和组织液的成分最相近,淋巴的形成是靠组织液渗透入毛细淋巴管中形成的。其作用是调节血浆与组织细胞间的液体平衡,并运走一部分代谢产物;另一方面,把少量由毛细血管渗出的蛋白质再运回血液。

2.稳态

稳态并不意味着固定.不变动,而是一种在一定范围内可变,但又是相对稳定的状态。内环境的稳定是细胞进行正常生命活动的必要条件,因为新陈代谢中许多复杂的酶促反应要求的理化条件是比较严格的,即:温度.酸碱度(pH)和某些离子的浓度都必须保持在较为窄小的范围内,才能 保证酶促反应的正常进行;内环境的稳定也是保持细胞兴奋性的必要条件。由于体内有稳定的内环境,体内细胞可能少受甚至不受外界环境变化的干扰,而保持其正常的生理活动,机体就能更好地适应变化很大的外界环境。如果稳态机制发生变化,如组织液中水分过多,会出现组织水肿,尿素.无机盐等废物过多,会出现尿毒症等。在个体发育过程中,稳态并不是突然形成的,新生儿要经若干时日之后,稳态机制才能健全完善起来。

3.与血糖有关的三种激素的联系与区别

| 激素名称 | 分泌器官 | 作用器官 |

| 胰岛素 | 胰岛B细胞 | 肝.肌肉等组织器官 |

| 胰高血糖素 | 胰岛A细胞 | 肝 |

| 肾上腺素 | 肾上腺 | 肝 |

(1)肾上腺素与胰高血糖素协同作用使肝糖元分解;

(2)胰岛素和胰高血糖素的拮抗作用使血糖维持相对稳定;

(3)胰高血糖素可使非糖物质转化为葡萄糖;

(4)胰高血糖素促进胰岛素的分泌,胰岛素抑制胰高血糖素的分泌;

(5)血糖平衡是多种激素共同作用的结果,但以胰岛素和胰高血糖素作用为主。

二.典例分析

1.较大剂量注射某种激素后,小白鼠渐渐反应迟钝.活动减少以至昏睡休克,该激素是

A.甲状腺激素 B.雄性激素 C.肾上腺素 D.胰岛素

2.在皮肤的下列结构中,与散热有直接关系的是

①脂肪层 ②立毛肌 ③汗腺 ④毛细血管 ⑤温度感受器

A.③④ B.③④⑤ C.②③④⑤ D.①②③④⑤

3.关于胰岛素作用的认识,正确的是

A.没有胰岛素,葡萄糖将不能进入细胞

B.胰岛素不足,葡萄糖进入细胞障碍,但氧化分解正常

C.胰岛素不足,糖元合成减少,细胞供能正常

D.胰岛素不足,细胞供能障碍,非糖物质转化葡萄糖增多

4.让一健康人和一糖尿病患者于空腹时同时口服葡萄糖,服用量按每人每

4.让一健康人和一糖尿病患者于空腹时同时口服葡萄糖,服用量按每人每

(1)两人血糖浓度变化如图所示,其中表示糖尿病患者的曲线是_________。

(2)下列甲~丁4种曲线图中能正确反映2人血液中胰岛素浓度变化的是_________。

(2)下列甲~丁4种曲线图中能正确反映2人血液中胰岛素浓度变化的是_________。

(3)从上述分析中可知糖尿病患者的胰岛素分泌时往往_________,而血糖浓度_________。

(4)下列有关胰岛素生理功能的叙述中正确的是_________。

A.提高组织细胞摄取和利用血液中葡萄糖的能力

B.促进肝糖元的分解

C.促进糖元的合成,抑制脂肪等物质转变成糖类

D.抑制葡萄糖转变成脂肪

(5)健康人当血糖浓度偏低时,可通过胰岛分泌的_________和肾上腺髓质分泌的_________,使血糖浓度升高。

5.在寒冷环境中,人体会发生骨骼肌不自觉战栗,这时

A.温度感受器兴奋 B.下丘脑的分泌功能增强

C.躯体运动中枢兴奋 D.皮肤血流是增加

河中高三理综生物第一轮复习

三.基础训练

1.下列有关人体细胞外液的叙述,错误的是

A.人体内的细胞外液构成了人体的内环境

B.人体的细胞外液主要包括血浆.组织液和淋巴

C.人体内的所有液体统称细胞外液

D.人体内细胞通过细胞外液与周围环境交换物质

2.下列说法正确的是

A.血浆是血细胞直接生活的环境

B.在人体的体液中,细胞内液约占1/3,细胞外液约占2/3

C.组织液是体内所有细胞直接生活的环境

D.血浆和组织液中含有较多的蛋白质,而淋巴中蛋白质较少

3.人体内环境中,与组织液成分最接近的液体是

A.血液 B.血清 C.淋巴 D.原尿

4.口腔上皮细胞所处的细胞外液是指

A.淋巴液 B.组织液 C.血浆 D.唾液

5.血浆中的水来自

A.组织液 B.血浆.消化道 C.消化道.组织液.淋巴 D.淋巴.组织液

6.下列何种情况与发生组织水肿无关

A.毛细淋巴管堵塞 B.组织液中蛋白质增多

C .血浆中蛋白质含量增多 D.毛细血管通透性增加

7.对人体内环境中pH及调节途径叙述不正确的是

A.人体血液的pH通常维持在7~7.45之间

B.血液中乳酸过多时,就与NaHCO3反应生成乳酸钠和碳酸

C.血液中Na2CO3过多,就与H

D.血液中C02过多时会刺激神经中枢促进呼吸运动将CO2排出

8.下列属于哺乳动物和人体“内环境”的是

A.肺泡腔内的气体 B.小肠内的消化液

C.心室腔内的血浆 D.膀胱腔内的尿液

9.下列各组化合物中全是内环境成分的是

A.O2、C02、血红蛋白、H+ B.过氧化氢酶、抗体、激素、H20

C.纤维蛋白原、Ca2+、载体 D.Na+、HPO42-、葡萄糖、氨基酸

10.哺乳动物肌肉细胞之间进行物质交换的环境是

A.血液 B.体液 C.组织液 D.细胞内液

11.下列属于人体内环境的组成成分是

①血浆.组织液和淋巴 ②血红蛋白.O2和葡萄糖 ③葡萄糖.CO2和胰岛素 ④激素.递质小泡和氨基酸

A.①③ B.③④ C.①② D.②④

12.稳态的生理意义是

A.使体温维持相对恒定 B.使体液的PH保持相对稳定

C.使内环境的渗透压处于相对平衡 D.是机体进行正常生命活动的必要条件

13.与维持内环境稳定无关的生理活动是

A.剧烈运动时血液中的乳酸上升

B.干渴时尿量明显减少

C.人少量失血后,血量很快恢复正常

D.炎热的夏天,人体内产生的热引起发汗而使体温不至于上升

14.人患严重的腹泻时,要及时输液,补充生理盐水。有的情况下,医生还要给病人补充一定量的KCl,这样做的目的是

A.维持细胞内液的渗透压和正常的心律

B.维持细胞外液的渗透压和正常的心律

C.维持细胞外液的渗透压和正常的血压

D.维持细胞内液的渗透压和正常的血压

15. 有关内环境的叙述,正确的是

A.内环境包括血浆.组织液和淋巴等

B.剧烈运动后,乳酸在血浆中含量先增加后减少

C.人喝醋后,血浆中的pH明显下降

D.血浆中蛋白质含量过低,会引起组织水肿

16.不属于维持内环境稳定有关的生理活动是

A.剧烈运动时血液中的乳酸上升

B.干渴时尿量明显减少

C.人少量失血后,血量很快恢复正常

D.炎热的夏天,人体内产生的热引起发汗而使体温不至于上升

河中高三理综生物第一轮复习

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A

人体的稳态参考答案

二.典例分析

1.D 2.A 3. D 4.(1)B (2)丙 (3)不足 不高,经久不降 (4)AC (5)胰高血糖素 肾上腺素 5.B

三.基础训练

1.C 2.A 3.C 4.B 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.C 11.A 12.D 13.A 14.A 15.C 16.A