三、共同进化与生物多样性的形成学案

用时 30分 满分100分 出题人 尹铭福

知识要点:

1、 共同进化的概念、生物多样性的层次

2、 简要说一下生物进化的过程

3、 简要说一下生物进化理论的发展

知识梳理:

1、由于捕食者的存在,会有利于 物种多样性。

2、 之间, 之间在相互影响中不断进化和发展,这就是共同进化,通过漫长的 进程,地球上不仅出现了 ,而且形成了 。

3、生物多样性包括三个层次的内容: 、 和 。

4、地球上最早出现的生殖方式是 。使生物进化速度明显加快的生殖方式是 。

5、较早的生态系统只有 和 ,寒武纪大爆发后,大量的动物构成了生态系统的第三极— 。

生物进化的顺序是从厌氧到 ,从原核到 ,从水生到 。

6、生物进化理论的发展:

(1)有些学者认为:决定生物进化方向的是 ,而非自然选择

(2)有人提出物种形成并不都是渐变的过程,而是 与 交替出现的过程

巩固练习:

1、虫媒花与某些能传粉的昆虫表现出惊人的相互适应,产生这种现象的原因是

A.种内斗争的结果B.定向变异的结果C.种间互助的结果 D.长期相互选择的结果

2.恐龙类动物是中生代时期最繁盛的一类大型爬行动物,但是到白垩纪末期尽殁于世。从生物进化角度而论,恐龙这类动物灭绝的原因可能是

A.食物不足 B.防卫能力不强C.环境变化 D.生存斗争失败

3.用生物进化论的观点解释病菌抗药性性不断增强的原因是:①使用抗菌素的剂量不断加大,病菌向抗药能力增强方向变异 ②抗菌素对病菌进行人工选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的 ③抗菌素对病菌自然选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的 ④病菌中原来就有抗药性强的群体,在使用抗菌素的过程中淘汰了抗药性弱的个体

A.①② B.③④ C.①③ D.②③

4.一种果蝇的突变体在21℃的气温下,生活能力很差,但是气温上升到25.5℃时,突变体的生活能力大大提高了。从进化的角度看,这说明了

A.突变是不定向的 B.环境条件的改变对突变体有利的

C.突变是随机发生的 D.突变的有利有害取决于生活环境

5.科学家做了下面的实验:把家蝇分成多组,每组分为A、B两部分,用DDT处理每一组的A部分(B部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B部分饲养繁殖后,把后代分成多组,每组分成A、B两部分,重复上述实验。这样一代一代选择下去,就可以从B部分中选出强抗性的家蝇,上述的实验事实说明

A.家蝇的抗药性是DDT使其基因突变的结果

B.家蝇的抗药性是DDT使其染色体变异的结果

C.家蝇的抗药性原来已存在,不是DDT诱导的结果

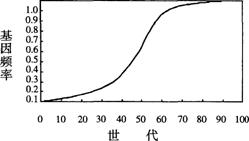

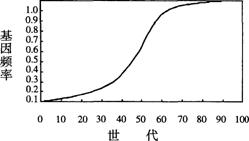

6.在某动物种群中,基因型AA占24%、Aa占72%、aa占4%。这三种基因型的个体在某一环境中的生存能力或竞争能力为AA = Aa > aa,则在长期的自然选择过程中,下列较能正确表示A和a基因频率变化的是图

A. B. C. D.

7.下列哪项形成了新物种

A.二倍体西瓜经秋水仙素处理成为四倍体西瓜

B.桦尺蠖体色的基因频率由S(灰色)95%变为s(黑色)95%

C.马与驴交配产生了骡

D.二倍体水稻的花药离体培养获得的单倍体水稻

8.已知某种常染色体上隐性基因控制的遗传病在自然人群中发病率为1/81,现有一对表现型正常的夫妇,它们生育的子女中患该种遗传病的可能性是

A.64/6561 B.1/100 C.1/81 D.2/81

9.(98广东)肺鱼在夏季如遇干旱,常藏于泥中进行夏眠,直到雨季来监时才“复苏”。对这种现象的不正确解释是

A.对自然条件进行的生存斗争 B.对不良环境的适应

C.定向变异的结果 D.长期自然选择的结果

10、一般地说,干旱条件下育成的作物品种,适于在干旱地区种植;潮湿条件下育成的作物品种,适于在潮湿地区种植。在这里,干旱和潮湿条件所起的作用是

A.诱发基因突变 B.引起染色体变异 C.选择基因型 D.导致基因重组

11.‘九斤黄’鸡是一种重要的肉食鸡,它的形成是 ( )

A、人类对其产生的有利于其生存的变异选择的 B、是自然选择的结果

C、人工对其产生的有利于人的需要的变异的选择 D、自然选择和人工选择的结果

12. 普通小麦的卵细胞中有三个染色体组。用普通小麦的胚芽细胞、花粉分别进行离体培养,发育成的植株分别是

A.二倍体、三倍体 B.六倍体、三倍体C.二倍体、单倍体 D.六倍体、单倍体

13.如果在一个种群中,基因型AA的比例占25%,基因型Aa的比例占50%,基因型aa的比例占25%。已知基因型aa的个体失去求偶繁殖能力,则随机交配一代后,子代中基因型aa的个体所占的比例为( ) A. 1/61 B. 1/9 C. 1/8

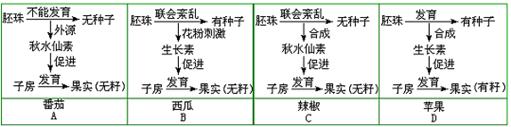

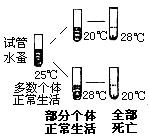

14.下列有关果实发育的情况,哪一图解的表达是正确的

15.(10分)用水蚤(一种水生小动物)进行如下图实验。请回答:

(1)实验结果表明,多数水蚤生活的最适温度为______。

(2)有些水蚤能在

(3)能在

(4)

16 19世纪中叶以来,随着英国重工业的发展,尺蛾中黑化蛾的比例越来越高。为了研究环境改变对尺蛾种群变化的影响,1950年科学工作者在英国的两个地区利用标志重捕法进行了调查,获得如下结果:

| 项目 地区 | 白色蛾 | 黑化蛾 | ||||

| 释放数 | 回收数 | 回收率 | 释放数 | 回收数 | 回收率 | |

| 污染区 | 64 | 16 | 25.0% | 154 | 82 | 53.2% |

| 非污染区 | 393 | 54 | 13.7% | 406 | 19 | 4.7% |

请回答下列问题:

①自然选择是________________________________的过程。

②表中两组数据________________大于________________、________________大于________________共同支持“自然选择决定生物进化方向”这一论点。

(2)20世纪50年代后,英国开始实行控制计划,大气环境污染得到了治理。请根据下图说出三者的变化关系并解释原因。

(2)20世纪50年代后,英国开始实行控制计划,大气环境污染得到了治理。请根据下图说出三者的变化关系并解释原因。

17、滥用抗生素往往会导致细菌耐药性的产生。

(1)细菌抗药性变异的来源属于 。

(2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中 。

(3) 青霉素的使用对细菌起了 作用,这种作用是通过细菌与青霉素之间的

实现的.其内在实质是 。

(4)在抗生素的作用下,细菌往往只要一到两代就可以得到抗性纯系。而有性生殖的生物,淘汰一个原来频率较低的隐性基因,形成显性纯合子组成的种群的过程却需要很多代,原因是 。

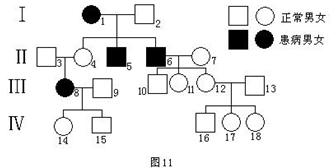

18、.(16分)科学家在一个海岛的居民中,找到了引起蓝色盲的基因。该岛正常居民约有44%的人为蓝色盲基因的携带者。在世界范围内,正常人群中蓝色盲基因的携带者约为2/100。下图为该岛某家族系谱图,请分析回答下列问题:(注:III13不携带致病基因)

(1)该缺陷基因是 性基因,在 染色体上。

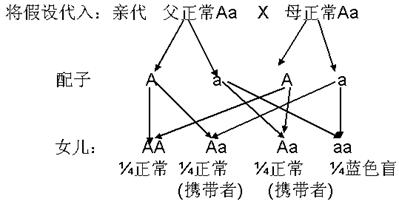

(2)请你以Ⅱ3和Ⅱ4夫妇及其女儿的性状表现为依据,用遗传图解的形式检验你的假设是否成立。(显性基因用A表示,隐性基因用a表示)遗传图解:

(3)若个体Ⅲ8患蓝色盲的同时有患血友病,当Ⅲ8形成配子时,在相关基因传递中遵循了

遗传规律。

(4)若个体Ⅳ14与该岛某表现型正常的男性结婚,预测他们后代患蓝色盲的几率是 。

(1) 现需要从第Ⅳ代个体中取样(血液、皮肤细胞、毛发等)获得缺陷基因,请选出提供样本的较合适的个体,并解释选与不选的原因:

。

(2) 诊断是否含缺陷基因的操作思路是

。

(8)基因治疗的实质 。

三、共同进化与生物多样性的形成学案答案

知识梳理:

1、增加 2、不同物种 生物与无机环境 共同进化 千姿百态的物种

多种多样的生态系统

3、基因多样性、物种多样性、生态系统多样性

4、无性生殖 有性生殖 5、生产者和分解者 消费者 需氧 真核 陆生

6、(1)中性突变的逐渐积累 (2)种群长期稳定与迅速形成新种

15.(1)25℃ (2)各种变异类型 不定向

(3)适应

(4)适应新环境的变异

16【答案】(1)①适者生存,不适者被淘汰 ②53.2%;25.0%;13.7%;4.7%(两组数据先后顺序可以调换) (2)①由于煤烟排放量减少,SO2浓度逐年降低。②由于SO2浓度降低,树干上地衣数量逐渐增多。原因是地衣对SO2敏感,因此SO2浓度降低,有利于地衣生长。③由于地衣数量增多,黑化蛾频率逐年降低。原因是地衣颜色浅,黑化蛾易被鸟类捕食。

17(1)基因突变 (2)有抗药性基因的个体占极少数(抗药性基因频率极低) (3)定向选择;生存斗争 菌群中抗药性基因频率增加 (4)隐性基因可通过杂合子保存下来

18、(1)隐;常

(2)遗传图解见下图:

(3)基因的分离定律和基因的自由组合定律 (4)11% (5)Ⅳ14或Ⅳ15较合适,因为它们是杂合子,一定含有隐性基因。Ⅳ16、Ⅳ17、Ⅳ18可能是杂合子或显性纯合子,不一定含有隐性基因 (6)用该病基因单链做探针(荧光或放射性元素标记),利用DNA分子杂交原理鉴定 (7)基因替换(用正常的基因替换有缺陷的基因)

28.(6分)达尔文在了解家鸽具有很多品种这一事实时发现.家鸽的祖先是一种岩鸽,后来人们根据不同的需要和爱好,分别挑选岩鸽后代中出现的不同类型.将其分开培养,分别繁殖.然后再从其后代中挑选同样的个体保存培育.如此经过多代繁殖.便产生了各种不同的新品种,如信鸽、扇尾鸽等.请根据以上事实.结合生物进化理论说明家鸽品种产生的三个因素是:

(1)

;

(2)

;

(3)

。

29.(14分)对在南美洲加拉帕戈斯群岛上生活的14种‘达尔文地雀’的多样性,不同的人有不同的看法.达尔文认为:14种地雀有着共同的祖先,它们的祖先在个体之间的大小、喙形、栖息插所和食性存在着差异.这表明生物的变异一般是 ,变异是 的基础,自然界从各个方面对生物进行了 ,其中具有 个体,得到积累和加强,

是通过 来实现的,于是,长期的发展便成为许多新物种.

现代进化论者则认为,14种地雀原先同属一个物种,由于分布到不同的海洋群岛上,不同的种群便发生不同的

,导致不同种群的 向不同的方向发展,另外.每个岛上的环境条件不同,

对不同种群基因频率的改变所起的作用有所差别,久而久之这些种群

间的差异越来越大.并逐步出现

隔离.产生出不同的新物种.这种物种形成的过程是一个缓慢的

式过程,是经过长期的 隔离而达到

隔离的结果。

50.(1)地理隔离 基因交流 生殖隔离 (2)变异 原材料 (3)自然选择

自然选择

基因频率

自然选择

( )32、隔离在物种形成中的根本作用是

A.使种群间的个体互不相识 B.使种群间的雌雄个体失去交配机会

C.使不同种群各适应于不同的地理环境 D.种群间停止基因交流,各向着不同的方向演变

7、滥用抗生素往往会导致细菌耐药性的产生。

(1)细菌抗药性变异的来源属于 。

(2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中 。

(3)细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行 的结果,其内在实质是 。

(4)在抗生素的作用下,细菌往往只要一到两代就可以得到抗性纯系。而有性生殖的生物,淘汰一个原来频率较低的隐性基因,形成显性纯合子组成的种群的过程却需要很多代,原因是 。

86.下图为DNA分子杂交示意图,对下图的解释中,哪一项不很确切

|

A.杂合双链区的碱基是互补配对的

B.游离的两条单链上的碱基不能互补配对

C.A和B分别来自相同的物种

D.A和B分别来自同种生物的不同个体或具有一定亲缘关系的两个种

( )33、现代生物进化理论的基本观点是 ① 种群是生物进化的基本单位 ② 种群是生物繁殖的基本单位 ③ 生物进化的实质在于种群基因频率的改变 ④自然选择决定着生物进化的方向

A. ① ③ B. ② ④ C. ① ④ D. ② ③

27. 现代进化理论是在达尔文自然选择学说的基础上发展起来的。现代生物进化理论观点,对自然选择学说的完善和发展表现在

①突变和基因重组产生进化的原材料 ②种群是进化的单位 ③自然选择是通过生存斗争实现的 ④自然选择决定生物进化的方向 ⑤生物进化的实质是基因频率的改变 ⑥隔离导致物种形成 ⑦适者生存,不适者被淘汰

A.②④⑤⑥⑦ B.②③④⑥ C.①②⑤⑥ D.①②③⑤⑦

11、如果在一个种群中,基因型AA的比例占25%,基因型Aa的比例占50%,基因型aa的比例占25%。已知基因型aa的个体失去求偶繁殖能力,则随机交配一代后,子代中基因型aa的个体所占的比例为

A. 1/61 B. 1/9 C. 1/8

9、人类中有一种致死性疾病,隐性纯合的儿童(aa)10岁以前可导致全部死亡,而基因型为Aa和AA的个体都表现为正常。已知在一个隔离的群体一代中,该基因a在成人中的频率为0.01。如果群体中随机婚配的没有突变发生的情况下,在下一代的新生儿中杂合体(Aa)的频率会是

A.0.0198 B.0.0099 C.0.198 D.0.0001

在某一个人群中,已调查得知,隐性性状者为16%,问该性状不同类型的基因型频率是多少?(按AA、Aa、aa顺序排列答案)( )

A. 0.36,0.48,0.16 B. 0.48,0.36,0.16 C. 0.16,0.48,0.36 D. 0.16,0.36,0.3824.对以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的正确理解是

①环境改变使生物产生适应性的变异 ②隔离是新物种形成的必要条件 ③变异是不定向的 ④变异是定向的 ⑤自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向

A.②④⑤ B.②③⑤ C.①②④ D.①③⑤

25.在某一个种群随机抽查出一定数量的个体,其中基因型为MM的个体占18%,基因型为Mm的个体占78%,基因型为mm的个体占4%,则基因M和m的基因频率分别

A.57%和43% B.36%和64% C.92%和8% D.18%和82%

26. 下列细胞中,属于果蝇配子并能形成受精卵的是

28. 生殖隔离的形成包括

①动物因求偶方式、繁殖期不同造成不能交配;

②植物因开花季节、花的形态不同而不能交配;

③动物胚胎发育早期死亡;④产生的杂种后代没有生育能力

A.①② B.①②③ C.①②③④ D.①②④

19.新物种形成的标志是 ( )

A、具有一定的形态结构和生理功能 B、产生了地理隔离

C、形成了生殖隔离

D、改变了基因频率

20.决定生物进化方向的是 ( )

A、突变和基因重组 B、生存斗争 C、自然选择 D、隔离

21.某工厂有男女职工各200名,对他们进行调查时发现,女性色盲基因的携带者为15人,患者5人,男性患者11人.那么这个群体中色盲基因的频率为 ( )

A、3% B、6% C、 9% D、12%

22.肺鱼在夏季如遇干涸,常藏于泥中进行夏眠,直到雨水来临时才‘复苏’。对这种现象的不正确的解释是 ( )

A、对自然条件进行的生存斗争 B、对不良环境的适应

C、定向变异的结果

D、长期自然选择的结果

23.一年生植物在冬天死去后用种子越冬,昆虫在冬天死去后用卵越冬.这表明:

A、它们不适应环境

B、它们对环境适应

C、生物对环境的适应具有相对性 D、它们是生存斗争的失败者

24.现代生物进化理论对达尔文自然选择学说进行了修改,下列哪项不是修改内容

A、进化的基本单位是种群,而不是生物个体

B、自然选择是因为生物存在过度繁殖而导致生存斗争来实现的

C、基因频率的改变是生物进化的实质

D、现代生物进化理论将自然选择学说与遗传变异的有关理论联系结合起来

25.有关物种的叙述正确的是

( )

①一个种群就是一个物种 ②具有一定的形态结构和生理功能.能相互交配且产生可育后代的一群生物个体 ③隔离是新物种形成的必要条件 ④在物种形成的过程中,地理隔离和生殖隔离是同时出现的

A、①②③ B 、②③ C、②④

D、①④

30.(6分)果蝇的自然群体中,第Ⅱ染色体的变化很多,现在把有变化的第Ⅱ染色体的纯合体列在下面表中,试分析说明下列问题:

果蝇的第Ⅱ染色体的各种类型在不同温度中的生活力

| 第Ⅱ染色体各种类型 | 25.5℃ | 21℃ | 16.5℃ |

| 标准的 | 100 | 100 | 100 |

| A | 99 | 98 | 100 |

| B | 95 | 89 | 87 |

| C | 92 | 109 | 109 |

(1)从表中可看到,在不同温度中,第Ⅱ染色体的不同类型的生活力 ·

(2)在25.5'C中

的生活力最好.在21℃中 的生活力最好.在16.5℃中

的生活力最好.

的生活力最好.

(3)由此得出的结论是:

①

;

② .

31.(8分)用水蚤(一种水生小节肢动物)进行如图1-17-2所示的实验.请分析回答,

(1)实验结果表明,多敷水蚤生活的最适温度为

·

(2)有些水蚤能在20℃环境中生活.还有些水蚤能在28℃环境中生活,这

表明水蚤个体之间存在着

,从而体现了生物的变异一般是 。

(3)能在20℃环境中生存的个体都是 的个体.因而,温度的改变对水蚤起了

作用,而这种作用是

的.

(4)20℃环境中生活的水蚤移人28℃环境中,将导致水蚤死亡;同理,28℃环境中生活的水蚤移人20℃环境中也将引起死亡.这说明当环境条件变化时,如果生物体缺少

,就要被环境所淘汰.因而,生物对环境的适应具有

的特点.

50、达尔文在环球考察时,在南美洲的加拉帕戈斯群岛上观察到14种地雀,它们的大小和喙形各不相同,栖息场所和食物也不同,其种间杂交一般不育。据研究,它们是由一种祖地雀进化来的。

(1)这些鸟的祖先由于偶然的原因从南美洲大陆迁来,它们逐渐分布到各个岛上去,各个岛上的地雀被海洋隔开不能交配,这就造成了_____________ ,阻止了种群间的_____________ ,但此时并没有形成新的物种,后来产生了_____________,这便形成了不同品种的地雀。

(2)不同岛屿上的地雀,其身体大小和喙形各不相同,据研究是由于它们的祖先原来就存在着_____________,它是生物进化的_____________。

(3)由于不同岛屿的食物种类和栖息场所不同,有的个体得到食物而存活,有的得不到食物而死亡,这个过程叫_____________。由于环境不同,不同岛屿上的地雀的基因频率向不同的方向发展,这说明_____________对不同种群的______________的改变所起的作用不同,从而证明_____________决定生物进化的方向。

45、某植物种群,AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则:

(1)该植物的A、a基因频率分别是________、________。

(2)若该植物自交,后代中AA、aa基因型个体分别占________、________。此时这种植物是否发生了进化?(依现代生物进化理论解答)___________,原因是_________________________________。

(3)由此可见,生物进化的单位是_____________,进化的实质是_______________________。

46、果蝇是常用的遗传学研究的试验材料,据资料显示,果蝇约有104对基因,现有一黑腹果蝇的野生种群,约有107个个体,请分析回答下列问题:

(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的_____________,经观察,该种群中果蝇有多种多样的基因型,分析其产生的原因,是在突变过程中产生的_____________,通过有性生殖过程中的_____________而产生的。

(2)假定该种群中每个基因的突变频率是10—5,那么在该种群中每一代出现的基因突变数是_________。

(3)已知果蝇白眼(b)为隐性基因,在该种群中每2500只果蝇才有一只白眼果蝇,那么白眼b基因的基因频率为_____________。

45.(1)55% 45% (2)42.5% 32.5% (3)没进化 基因频率没发生改变(2分)

(4)种群 基因频率的改变

46.(1)基因库 等位基因 基因重组 (2)2×106(2×104×10—5×107) (2分)(3)2%

27.在一个海岛上,一种海龟中有的脚趾是连趾(ww),有的脚趾是分趾(WW、Ww),连趾便于划水,游泳能力强,分趾则游泳能力较弱。若开始时,连趾和分趾的基因频率各为0.5当海龟数量增加到岛上食物不足时,连址的海龟容易从海水中得到食物,分趾的海龟则不易获得食物而饿死,若干万年后,基因频率变化成W为0.2,w为0.8。请问:

(1)该种群中所有海龟所含的基因称为该种群的

基因频率变化后,从理论上计算,海龟种群中连趾占整个种群的比例为 ;分趾的海龟中杂合子占整个种群的比例为 。

(2)导致海龟种群的基因频率发生变化的原因是什么?

(3)这种基因频率的改变,是否发生了生物进化?请简述理由。

(4)这种基因频率的改变,是否产生了新的物种?请简述理由。

|

|

| ||||||||||||||

| |||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

| 网校简介 诚征加盟 招聘信息 经营许可 版权声明

|

生物的进化

高考试题

1.(95上海)下列环境中的生物,属于种群的是

A.一个公园中的花卉 B.一个牧场里的家畜

C.一条河里的鱼 D.一个蜂巢里的蜂

提示:一个公园中的花卉、一个牧场里的家畜、一条河里的鱼均包括不只一个物种,而种群是指生活在同一地点的同种生物的一个群体。

2.(96上海)用达尔文进化学说的观点来判断下列叙述,其中正确的是

A.长颈鹿经常努力伸长颈和前肢去吃树上的叶子,因此颈和前肢都变得很长

B.北极熊生活在冰天雪地的环境里,它们的身体就产生了定向的白色变异

C.野兔的保护色和鹰锐利的目光,是它们长期相互选择的结果

D.在长期有毒的作用下,农田害虫产生了抗药性

提示:达尔文进化论的核心是自然选择,适应是自然选择的结果,它是通过生存斗争来实现的。自然选择的基础是遗传变异。A、B、D选项均只强调环境变化是物种变化的原因。

3.(98广东)虫媒花与某些能传粉的昆虫表现出惊人的相互适应,产生这种现象的原因是

A.种内斗争的结果 B.定向变异的结果

C.种间互助的结果 D.长期相互选择的结果

4.(98广东)肺鱼在夏季如遇干旱,常藏于泥中进行夏眠,直到雨季来监时才“复苏”。对这种现象的不正确解释是

A.对自然条件进行的生存斗争 B.对不良环境的适应

C.定向变异的结果 D.长期自然选择的结果

5.(99广东)自然选择是指

A.生物繁殖能力超越生存环境的承受力 B.生物的过度繁殖引起生存斗争

C.在生存斗争中适者生存 D.遗传使微小有利变异得到积累和加强

提示:自然选择的中心内容包括过度繁殖、生存斗争、遗传变异和适者生存四项,生存斗争过程,适者生存是结果。

6.(00广东)种群是指一个生态系统中

A.同种生物所有成熟个体的总和 B.所有生物成熟个体的总和

C.同种生物所有个体的总和 D.所有生物个体的总和

提示:种群是同种生物所有个体的集合体,一个种群内的不同个体间不是彼此孤立存在的,而是通过种内关系组成一个有机的整体;它强调的是一定区域,一个物种,所有个体;缺少或不符合其中一点,都不能称为种群。选项B、D与种群概念明显不符,它包含了多种生物。选项A,只是同种生物的部分个体,不是所有个体,故不符合种群的概念。

7.(00广东)对生物进化的方向起决定作用的是

A.基因重组 B.基因突变 C.染色体变异 D.自然选择

提示:基因重组、基因突变、染色体变异都是引起生物变异的内在因素,但这些变异都是不定向的。

8.(01广东)用生物进化论的观点解释病菌抗药性不断增强的原因是

A.使用抗菌素的剂量不断加大,病菌向抗药能力增强方向变异

B.抗菌素对病菌进行人工选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的

C.抗菌素对病菌进行自然选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的

D.病菌中原来就有抗药性强的个体,在使用抗菌素的过程中淘汰了抗药性弱的个体

提示:现代生物进化理论认为:突变和基因重组是产生进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向。由于突变和基因重组,使病菌中原来就存在着抗药性强的个体,在抗菌素的自然选择作用下生存下来并产生后代,抗药性弱的个体被淘汰,久而久之,病菌的抗药性不断增强。

9.(02广东)达尔文自然选择学说未能解释的是

A.生物进化的原因 B.现存生物适应性的原因

C.生物多样性的原因 D.生物不定向变异的原因

提示:达尔文发表《物种起源》时,还没有遗传学的理论知识,因此,他对于遗传和变异的实质,自然选择对遗传和变异如何起作用等问题,不可能做出本质上的阐明。但以自然选择为中心的生物进化学说,能科学地解释生物进化的原因,以及生物的多样性和适应性。

10.(03广东)下列说法符合达尔文自然选择学说的是

A.生存斗争仅指种内斗争

B.不遗传的变异在进化上是有意义的

C.生存斗争是生物进化的动力

D.自然选择决定生物进化的方向

提示:自然选择学说中的生存斗争既包括种内斗争、种间斗争,也包括生物与无机环境的斗争。自然选择决定生物向适应环境的方向进化。

11.(03广东)一般地说,干旱条件下育成的作物品种,适于在干旱地区种植;潮湿条件下育成的作物品种,适于在潮湿地区种植。在这里,干旱和潮湿条件所起的作用是

A.诱发基因突变 B.引起染色体变异 C.选择基因型 D.导致基因重组

提示:在这里,干旱和潮湿的环境条件是起定向选择的作用,决定生物进化的方向,而不是起引起生物发生可遗传变异的作用。再说生物的变异是不定向的,在干旱的条件下不可能使生物定向朝适应干旱条件的方向变异。

12.(04江苏)镰刀型细胞贫血症是一种遗传病,隐性纯合子(aa)的患者不到成年就会死亡,可见这种突变基因在自然选择的压力下容易被淘汰。但是在非洲流行恶性疟疾(一种死亡率很高的疾病)的地区,带有这一突变基因的人(Aa)很多,频率也很稳定。对此现象合理解释是

A.杂合子不易感染疟疾,显性纯合子易感染疟疾

B.杂合子易感染疟疾,显性纯合子不易感染疟疾

C.杂合子不易感染疟疾,显性纯合子也不易感染疟疾

D.杂合子易感染疟疾,显性纯合子也易感染疟疾

提示:既然基因为Aa的人很多,频率也很稳定,说明该基因型的人适应当地环境(流行疟疾),有此基因有利于其不易感染疟疾,而aa的个体由于不适合环境而被淘汰。

13.(04江苏)种群是指生活在同一地点的同种生物的一群个体。种群中的个体通过繁殖将各自的基因传递给后代。下列叙述正确的有

A.自然选择使种群基因频率发生定向改变

B.种群基因频率的改变导致生物进化

C.种群通过个体的进化而进化

D.种群通过地理隔离可能达到生殖隔离

提示:种群是生物进化的基本单位,生物进化的过程实质上就是种群基因频率发生变化的过程,而生物进化的方向是由自然选择决定的,所以自然选择能使种群基因频率发生定向改变。新种的形成往往是通过长期的地理隔离导致生殖隔离实现的。

14.(04理综北京)转基因抗虫棉可以有效地用于棉铃虫的防治。在大田中种植转基因抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花或其他作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是:

A.维持棉田物种多样性 B.减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度

C.使食虫鸟有虫可食 D.维持棉田生态系统中的能量流动

提示:如果大田中没有非转基因的棉花或其他作物,这样由转基因抗虫棉淘汰了非抗性的棉铃虫,筛选出来的棉铃虫将会使转基因抗虫棉对其没有抗性,新的棉铃虫将会大量繁殖而使抗性基因的频率快速提高。

15.(05广东)根据现代生物进化理论,判断下列说法正确的是

A.生物进化的方向,决定于生物变异的方向

B.生物进化的过程,实质是基因频率变化的过程

C.研究物种间的差异,关键是研究它们能否交配产生后代

D.研究物种的迁徙规律,关键是研究一对雌雄个体的迁徙行为

提示:现代生物理论认为,种群是生物进化的基本单位,因此研究的着眼点是种群,而不是个体。生物进化的过程实质上就是种群基因频率变化的过程。生物进化的方向是由自然选择决定而非生物变异的方向决定。

16.(05天津理综)19世纪中叶以来,随着英国重工业的发展,尺蛾中黑化蛾的比例越来越高。为了研究环境改变对尺蛾种群变化的影响,1950年科学工作者在英国的两个地区利用标志重捕法进行了调查,获得如下结果:

| 项目 地区 | 白色蛾 | 黑化蛾 | ||||

| 释放数 | 回收数 | 回收率 | 释放数 | 回收数 | 回收率 | |

| 污染区 | 64 | 16 | 25.0% | 154 | 82 | 53.2% |

| 非污染区 | 393 | 54 | 13.7% | 406 | 19 | 4.7% |

请回答下列问题:

①自然选择是________________________________的过程。

②表中两组数据________________大于________________、________________大于________________共同支持“自然选择决定生物进化方向”这一论点。

(2)20世纪50年代后,英国开始实行控制计划,大气环境污染得到了治理。请根据下图说出三者的变化关系并解释原因。

(2)20世纪50年代后,英国开始实行控制计划,大气环境污染得到了治理。请根据下图说出三者的变化关系并解释原因。

【答案】(1)①适者生存,不适者被淘汰 ②53.2%;25.0%;13.7%;4.7%(两组数据先后顺序可以调换) (2)①由于煤烟排放量减少,SO2浓度逐年降低。②由于SO2浓度降低,树干上地衣数量逐渐增多。原因是地衣对SO2敏感,因此SO2浓度降低,有利于地衣生长。③由于地衣数量增多,黑化蛾频率逐年降低。原因是地衣颜色浅,黑化蛾易被鸟类捕食。

提示:(1)污染区白色蛾的回收率比黑化蛾的低,说明污染后的环境选择使黑化蛾更能易生存,而非污染区的情况相反,说明非污染区白色蛾更能适应环境,两者均说明环境对生物具有选择作用。

(2)根据图表,由于煤烟排放量减少,SO2浓度逐年降低,树干上地衣数量逐渐增多,黑化蛾频率逐年降低。

17.(05江苏)滥用抗生素往往会导致细菌耐药性的产生。

(1)细菌抗药性变异的来源属于___________。

(2)尽管在细菌菌群中天然存在抗药性基因,但是使用抗生素仍可治疗由细菌引起的感染,原因在于菌群中_____________。

(3)细菌耐药性的形成是抗生素对细菌进行______________的结果,其内在实质是______________________________。

(4)在抗生素的作用下,细菌往往只要一到两代就可以得到抗性纯系。而有性生殖的生物,淘汰一个原来频率较低的隐性基因,形成显性纯合子组成的种群的过程却需要很多代,原因是__________________________________。

【答案】(1)基因突变 (2)有抗药性基因的个体占极少数(抗药性基因频率极低) (3)定向选择;菌群中抗药性基因频率增加 (4)隐性基因可通过杂合子保存下来

提示:(1)抗药性变异是生物的一个性状的变异,基因突变是生物变异的主要来源,通过基因突变产生的变异是个别性状的改变。

(2)由于基因突变的频率低,所以产生的变异性个体的数量极少,体内耐药性的细菌很少,没有被抗生素杀灭的细菌可由机体的免疫机能杀灭。

(3)略

(4)显性性状中可能含有的隐性基因需要通过多代的自交和筛选,直到不出现性状分离才能达到纯合。

训练试题

1.达尔文的自然选择学说中认为生物进化的单位是

A.基因 B.细胞 C.个体 D.体群

2.下列有关环境与生物进化关系的说明,正确的是

A.环境在进化中的作用表现在对变异的定向选择和积累

B.环境决定生物的进化

C.环境是生物进化的根本原因

D.环境的变化对生物的进化没有影响

提示:达尔文的自然选择学说认为,生物的变异是不定向的,而环境对变异的选择是定向的,并且总选择与环境相适应的变异个体,从而决定生物进化的方向。

3.达尔文认为生物出现生存斗争的原因是

A.生物个体间有强有弱

B.生物同时存在着遗传和变异的矛盾

C.生物过渡繁殖和有限的生存条件之间的矛盾

D.适者生存、不适者被淘汰的过程

提示:达尔文认为由于生物的过渡繁殖,使得生物不得不为争夺有限的生存环境而斗争。

4.达尔文的自然选择学说,能够

A.科学地解释遗传和变异的本质

B.从生物个体的蛋白质和核酸分子的结构解释生物间的亲缘关系

C.科学地解释生物进化的原因及生物的多样性和适应性

D.以生物个体为单位解释生物不定向变异的原因

5.下列关于生存斗争的叙述中,不正确的是

A.生存斗争包括生物之间的斗争

B.生存斗争对生物繁衍种族不利

C.生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争

D.生存斗争对失败的生物个体不利

提示:由于生存斗争过程中淘汰了不太适应环境的个体,使得生存下来的个体能够等到充分的生活和环境资源而能够繁衍下去,保证了一个种族的延续。

6.自然选择直接作用于生物的

A.表现型 B.基因型 C.不利变异的基因 D.肽链结构

提示:自然选择是生物生存的环境对生物形态、结构和生理功能的选择,具有更多适应环境的形态、结构和生理特征的生物更容易在环境中生存下去,而生物的这些特征都是生物表现型的不同方面。

7.下列叙述,不符合达尔文自然选择学说的是

A.生物的变异是不定向的,自然选择是定向的

B.生物进化的实质是基因频率的改变

C.生物的适应性是自然选择的结果

D.生存斗争导致多数个体死亡,少数生存

提示:达尔文认为生物以个体为单位进化的。

8.自然选择是指

A.生物繁殖能力超过生存环境的承受力

B.生物过度繁殖引起的生存斗争

C.在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰

D.遗传使微小有利变异得到积累和加强

9.下列不是十九世纪自然科学三大发现之一的是

A.遗传定律 B.细胞学说

C.生物进化论 D.能量转移和守恒定律

10.有资料报道,一对家蝇一次产卵1000粒,每十天产生一代,按照这个数目计算,一年这对家蝇的后代可以把整个地球覆盖

A.遗传性 B.过度繁殖 C.适应性 D.变异性

提示:上述事实说明生物的繁殖能力很强大。

11.下列是自然选择学说的主要内容,按现代生物进化理论看,其中不正确的是

A.生物的繁殖能力很强,生物产生的大量的后代个体,是生物进化的基本单位

B.生存斗争是生物进化的动力

C.生物产生的变异中,有的对生物生存有利,有的对生物生存不利

D.在生存斗争中,有利的变异得到保存,不利的变异被淘汰的过程,叫做自然选择

提示:种群是生物进化的单位。

12.下列哪一项不是自然选择对生物进化的作用

A.自然选择作用于生物的变异,使有利的变异得到保存,不利的变异被淘汰

B.自然选择使生物种群的基因频率发生定向性改变

C.自然选择可诱导生物的变异发生定向性改变

D.自然选择是物种形成的基本环节之一

13.根据达尔文的生物进化学说,下列叙述中不正确的是

A.田鼠打洞和夜出活动是自然选择的结果

B.狼和鹿能迅速奔跑,两者进行相互选择

C.狗的牙齿坚硬,是长期磨练出来的

D.有一种猫头鹰因视力弱,行动迟缓,捉不到田鼠而被淘汰了

提示:根据达尔文的自然选择学说,现存所有生物的不同性状都是长期自然选择形成的,狼和鹿在捕食和被捕食的过程中,进行着相互选择,狼中跑得快的更易捕得食物,而鹿中跑得快的易避开狼的捕食而易生存下来。狗的牙齿坚硬是适应撕裂食物而经过长期选择形成的,并非狗磨练出来的。视力弱的猫头鹰因行动迟缓,捉不到田鼠而在自然选择过程中被淘汰了。

14.下列不属于达尔文自然选择的观点的是

A.生物的繁殖能力超过了环境所能容纳的数量

B.自然选择决定生物进化的方向

C.可遗传的变异来源于基因突变、基因重组和染色体变异

D.现存的生物具有适应性和多样性

提示:达尔文时代对生物变异的原因不清楚。

15.下列关于环境与进化的叙述,正确的是

A.环境决定生物进化的方向

B.同一物种的不同种群在不同环境条件下往往形成不同的生物类型

C.环境对进化的作用主要是对变异定向选择和积累作用

D.环境的变化与生物的进化是相互影响的

提示:环境通过对生物的定向选择从而决定了生物的进化方向。

16.鲸鱼和沙丁鱼是不同纲的动物,它们的体形却相似,原因是

A.进化的方向相同 B.自然界的偶然巧合

C.有共同的祖先 D.相同环境中自然选择的结果

17.有关进化的下列说法中,错误的是

A.多种生物有强大繁殖力

B.生存斗争造成多数个体死亡,少数生存

C.适应是自然选择的结果

D.生存斗争是通过遗传和变异实现的

18.恐龙类动物是中生代时期最繁盛的一类大型爬行动物,但是到白垩纪末期尽殁于世。从生物进化角度而论,恐龙这类动物灭绝的原因可能是

A.食物不足 B.防卫能力不强

C.环境变化 D.生存斗争失败

提示:由于环境的不断改变,使得原来地球上占有优势的物种变得对环境不适应而在生存斗争中淘汰。

19.鲸和鱼是不同纲动物,但他们具有相似的体型,是由于

A.自然的偶然巧合 B.进化方向相同

C.相同环境自然选择的结果 D.有共同的祖先

提示:鲸和鱼的生活环境相同,由于相同的环境的选择作用,使他们的体型发生了适应环境的趋同进化。

20.用生物进化论的观点解释病菌抗药性性不断增强的原因是:①使用抗菌素的剂量不断加大,病菌向抗药能力增强方向变异 ②抗菌素对病菌进行人工选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的 ③抗菌素对病菌自然选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的 ④病菌中原来就有抗药性强的群体,在使用抗菌素的过程中淘汰了抗药性弱的个体

A.①② B.③④ C.①③ D.②③

21.种群中产生大量的可遗传的变异,这些变异的产生是不定向的,其中的“不定向”不是指

A.变异不一定与环境变化的方向一致

B.各种变异的方向不同

C.变异不一定都适应环境

D.各种变异不可能与环境变化的方向一致

提示:变异的不定向,指的是生物的变异可能出现各种情况的变异,有适应环境的变异,也有不适应环境的变异等。

22.下列关于基因频率的叙述错误的是

A.基因频率是指某种基因在某个种群出现的比例

B.种群中一对等位基因的频率之和等于1,其基因型频率之和也等于1

C.种群的基因频率总是不断变化着,基因频率的变化是导致基因库变化的原因

D.自然选择是影响基因频率的惟一因素

提示:影响基因频率的因素除自然选择外,还有基因突变、基因重组等。

23.某植物种群,AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则该植物的A基因频率为

A.45% B.55% C.60% D.50%

提示:该种群中不同基因型的个体为:AA=30%,Aa=50%,aa=20%,基因A的频率为:(30%×2+50%)/200%=0.55。

24.据调查,某小学的小学生中,基因型的比例为XBXB(42.32%)、XBXb(7.36%)、XbXb(0.32%)、XBY(46%)、XbY(4%),则在该地区XB和Xb的基因频率分别为

A.6%、94% B.92%、8% C.78%、22% D.69%、6%

提示:若按100人计算,该群小学生中有基因XB=42.32×2+7.36+46=138,Xb=7.36+0.32×2+4=12,XB和Xb两种基因中,XB的频率为138/150=0.92。

25.已知某种常染色体上隐性基因控制的遗传病在自然人群中发病率为1/81,现有一对表现型正常的夫妇,它们生育的子女中患该种遗传病的可能性是

A.64/6561 B.1/

提示:由隐性基因控制遗传病的发病率为1/81可知,自然人群中隐性基因的频率为1/9,显性基因的频率为8/9;自然人群的基因型及占的比例为:显性纯合体为64/81,杂合体为16/81,隐性纯合体为1/81,正常人群中杂合体的比例为:16/81÷(64/81+16/81)=1/5表现型正常的人基因组成有显性纯合体和杂合体,只有当双亲均为杂合体是,子女中才有1/4患病的可能,所以表型正常的夫妇婚配,生出该患该种遗传病的可能性是1/4(1/5×1/5)=1/100。

26.在人类的MN血型系统中,基因型为LMLM的个体表现为M血型,基因型为LMLN的个体表现为MN血型,基因型为LNLN的个体表现为N血型。1977年,上海中心血防站调查了1788个MN血型者,发现有397人是M型,861人是MN型,530人是N型。那么,LM和LN的基因频率分别是

A.46%,54% B.36%,54% C.50%,50% D.54%,46%

提示:LM的基因频率=(397×2+861×1)/1788×2=46%,LN的基因频率=1-46%=54%。

27.据调查得知,某小学的学生中基因型比率为:XBXB︰XBXb︰XbXb︰XBY︰XbY=44%︰5%︰19%︰43%︰7%,则Xb的基因频率为

A.13.2% B.5% C.14% D.9.3%

提示:由于伴性遗传的特殊性,解答此题,只能先根据各基因型的比例计算出Xb基因数量和XB+Xb的总数,再计算出Xb基因的基因频率(注意:Y染色体上既无B基因,又无b基因)。

28.从人类群体的一个样本中发现:AB(IAIB)血型23人,O(ii)血型441人,B(IBi)血型371人,A(IAi)血型65人,则IA、IB和i的基因频率分别为

A.0.03、0.45、0.52 B.0.04、0.15、0.81

C.0.05、0.22、0.73 D.0.06、0.44、0.5

29.在豚鼠中,黑毛对白毛是显性,如果基因库中,90%是显性基因B,10%是隐性基因b,则该种群中基因型BB、Bb、bb的频率分别是

A.81%、18%、1% B.45%、40%、15%

C.18%、81%、1% D.45%、45%、10%

提示:一种基因型的频率等于相应基因的基因频率的乘积。

30.根据调查,某地区大约每70个表现正常的人中,便有一个白化病基因携带者。一个表现型正常的女性(她的双亲正常,但妹妹为白化病),与一个无亲缘关系的正常男性婚配,婚后他们所生的子女中,患白化病的概率为

A.1/420 B.1/

提示:“每70个正常人中便有一个白化病基因携带者”说明杂合子的基因型频率为1/70,根据遗传规律有:该正常女性为杂合子的概率为2/3,正常男性为杂合子的概率为1/70,因此,他们所生子女患白化病的概率=2/3×1/2×1/70×1/2=1/420。

31.现从一种群中随机抽取100只羊,测知基因型为BB、Bb和bb的个体分别是85只、10只和5只。则在该种群中,b基因的基因频率为

A.1% B.10% C.80% D.90%

提示:b基因的基因频率=(5×2+10×1)/(100×2)×100%=10%。

32.某种群中aa为致死基因型,如果调查的第一代中AA和Aa各占50%,并且此种生物为一年生植物(自花授粉),则该种群的自交第三代中A基因频率为

A.12/13 B.11/

提示:Aa自交到第二代中AA占1/4×50%,Aa占1/2×50%,其中占1/2×50%的Aa自交到第三代中,AA占1/2×50%×1/4,Aa占1/2×50%×1/2,而第一代、第二代中的AA自交到第三代其占有的比例不变。即到第三代时,AA占50%+1/4×50%+1/2×50%×1/4Aa,而Aa占1/2×50%×1/2,根据基因频率的计算方法即可得到A选项答案。

33.某工厂有男女职工各200名,对他们进行调查时发现,女性色盲基因的携带者为15人,患者5人,男性患者11人。那么这个群体中色盲基因的频率为

A.6% B.12% C.60% D.0.6%

提示:男女职工各200名,说明有色盲与正常的基因共(男)200+(女)200×2=600个,这群人中有色盲基因共15+5×2+11=36个,色盲基因的频率为36/600=6%。

34.囊状纤维变性是一种常染色体遗传病,在欧洲的人群中,每2500人中就有一人患有此病。如一对健康的夫妇生有一患此病的孩子,以后,该妇女又与一个健康的男子再婚。再婚的双亲生一个孩子,患该病的几率是

A.1/25 B.1/

35.从某种生物种群中随机抽出一定数量的个体,其中基因型为AA的个体占24%,基因型为Aa的个体占72%,基因型为aa的个体占4%,那么基因A和a的频率分别是

A.24%、72% B.36%、63% C.57%、43% D.60%、40%

36.人类的红绿色盲是一种X染色体连锁隐性遗传病。据统计,我国男性红绿色盲的发病率为7%,从理论上推断,女性的发病率应为多少

A.3.5% B.1.75% C.0.49% D.0.25%

37.某人群中100个男人中有1个带有某种X性染色体连锁隐性性状,该人群中杂合体妇女的频率是

A.1.98% B.10% C.90% D.99%

38.能够引起种群基因频率发生改变的因素中下列说法中错误的是

A.迁入和迁出 B.遗传漂变 C.自然选择 D.自由组合

39.下列关于种群的正确叙述是

①种群是生物进化的单位 ②种群是生物繁殖的单位 ③种群通过分化和隔离逐渐形成新物种 ④自然种群的基因频率保持不变

A.①② B.①③ C.①②③ D.①②③④

40.下列关于基因库的叙述,错误的是

A.一个种群所含有的全部基因叫做这个种群的基因库

B.生物个体总是要死亡的,但基因库却因种群个体的繁殖而代代相传

C.种群中每个个体含有种群基因库的全部基因

D.基因突变可改变基因库的组成

41.科学家发现栽种含有抗除草剂基因的农作物后,会使附近的、与其亲缘关系较近的野生植物也获得抗除草剂基因;野生植物获得该基因最可能的途径是

A.基因突变 B.染色体变异 C.自然选择 D.自然杂交

提示:亲缘较近的植物可能发生杂交。

42.在一个基因库中,显性基因和隐性基因的比例相等。如果每一代隐性基因型的个体都不能产生后代,经长期的自然选择后

A.对基因型的比例影响很小

B.对显性基因的比例影响很小

C.会使隐性基因灭绝 D.会提高杂合子的比例

提示:如果隐性基因型的个体不能产生后代,就减少了隐性基因向后代传递的机会。

43.下列关于种群的叙述不正确的是

A.种群是生物进化和繁殖的基本单位

B.种群内个体之间可以交配,并通过繁殖将各自的基因传给后代

C.两个池塘内全部青蛙是一个种群

D.一个树林中全部杜鹃是一个种群

提示:种群是生活在同一地点的同种生物的一群个体。它包含一定自然区域内同种生物的全部个体,同种个体之间能够相互交配,进行基因交流。

44.下列有关基因库的叙述正确的是

A.种群中个体性状的总和 B.种群中所含有的全部基因

C.某群落中全部生物所含的基因 D.种群中控制某一性状的全部基因

提示:基因库指的是一个种群中全部个体所含有的全部基因。

45.祖国宝岛台湾蝴蝶资源丰富,种类繁多。变异是岛上蝶类新种形成和进化的重要因素之一。但是下列变异中不能成为蝶类进化的内因的是

A.基因结构改变引起的变异 B.染色体数目改变引起的变异

C.环境改变引起的变异 D.生物间杂交引起的变异

提示:只有可遗传的变异才能为生物的进化提供原始材料。

46.一种果蝇的突变体在

A.突变是不定向的 B.环境条件的改变对突变体有利的

C.突变是随机发生的 D.突变的有利有害取决于生活环境

提示:突变体在不同的环境条件下,生活能力不同,说明突变的有利有害与环境有关。

47.现代生物进化理论认为自然选择是走向的,所谓定向指

A.适应特定环境 B.定向变异 C.定向生存斗争 D.能传种接代

48.对于两个物种出现趋同进化的决定性因素是

A.出现相似的突变性状

B.两个物种都与另一物种杂交

C.两个物种的变异都是由相近的环境变化引起的

D.相似物种生活环境出现相近的选择压力

49.变异的有利和有害是相对的,下列对一问题的认识,哪一项是不正确的

A.突变的利与害可因生物的不同生存环境而异

B.突变的利与害可因人类的需求不同而异

C.有的突变对生物生存有害,但对生物进化有利

D.有的突变对生物生存有利,对生物进化也有利

50.在一个有性生殖的自然种群里,除了具有种群大,没有突变发生、没有新基因加入以及个体间的交配是随机的以外,还需具备下列哪一个条件,种群的基因库才是稳定的

A.捕食者数量减少 B.没有自然选择

C.环境条件变化缓和 D.改变个体的摄食方式

提示:若要使种群的基因库稳定,必须使种群处于一个完全理想的条件下,即无突变发生,无新基因加入,个体间交配是随机的,且无自然选择作用。

51.下列关于基因库的叙述,正确的是

A.一个种群中一个个体所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库

B.一个种群中所含有的对本物种有利的基因,叫做这个种群的基因库

C.一个种群中所含有的对本物种不利的基因,叫做这个种群的基因库

D.一个种群中所含有的全部基因,叫做这个种群的基因库

52.基因频率是指

A.某种基因在某个个体出现的比例 B.某种基因在一个DNA中出现的次数

C.某种基因在所有生物中出现的比例 D.某种基因在某个种群出现的比例

53.果蝇约有104对基因,假定每个基因的突变率都是10-5,一个大约有109个的果蝇种群,每一代出现的基因突变数是

A.2×109 B.2×

54.为生物进化提供原材料的是

A.突变和基因重组 B.环境条件的不断变化

C.突变和环境条件的不断变化 D.基因重组和环境条件的不断变化

55.在地球上出现了进行有性生殖的生物以后,生物进化的步伐大大加快的原因是

A.有性生殖使物种的基因库得到发展

B.有性生殖实现了基因重组,增强了生物的变异性

C.进行有性生殖的生物,基因突变的几率大

D.细胞分裂次数多,变异频率增大

提示:进行有性生殖的生物,由于生殖细胞的形成过程中要经过减数分裂,减数分裂导致基因重组,受精作用后由于基因重组带来的生物变异类型是多种多样的。

56.科学家做了下面的实验:把家蝇分成多组,每组分为A、B两部分,用DDT处理每一组的A部分(B部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B部分饲养繁殖后,把后代分成多组,每组分成A、B两部分,重复上述实验。这样一代一代选择下去,就可以从B部分中选出强抗性的家蝇,上述的实验事实说明

A.家蝇的抗药性是DDT使其基因突变的结果

B.家蝇的抗药性是DDT使其染色体变异的结果

C.家蝇的抗药性原来已存在,不是DDT诱导的结果

57.一种果蝇的突变体在

A.突变是随机发生的 B.突变是不定向的

C.环境条件的变化对突变体都是有利的 D.突变的有害或有利取决于环境条件

58.新物种形成最显著的标志是

A.具有一定的形态结构 B.具有一定的生理功能

C.产生了生殖隔离 D.改变了基因频率

提示:不同物种之间有生殖隔离现象。

59.下列关于自然界中物种形成的有关因素中,不正确的是

A.突变和基因重组是物种形成的内因 B.自然选择是物种形成的外因

C.隔离是物种形成的必不可少的重要因素 D.物种的形成有的不需要经过隔离

提示:隔离导致不同种群之间不能进行基因交流,隔离是新物种形成的必要条件。

60.下面是关于现代生物进化理论的叙述,其中不正确的是

A.种群是生物进化的基本单位

B.自然选择学说是现代生物进化理论的核心

C.生物进化过程的实质在于种群基因频率的改变

D.生物进化过程的实质在于有利变异的保存

提示:生物进化过程的实质是由于选择,使得适应环境的变异能得到积累,基因频率不但上升,还包括不适应环境的变异类型在选择的过程中其基因频率不断下降。

61.下列有关物种的形成的叙述,不正确的是

A.物种是形态上类似的,彼此能交配的,要求类似环境条件的生物个体的总和

B.物种是一个具有共同基因库的与其他类群有生殖隔离的类群

C.区分物种有多种依据,但最主要的是看有无生殖隔离

D.不同物种的种群若生活在同一地区,也会有基因交流

提示:不同物种之间因有生殖隔离,不会出现基因交流现象。

62.20世纪初,美国从印度引种大陆棉,由于检疫的问题,使印度棉红铃虫流入美国,下列关于这一问题的预测,可能不正确的是

A.短时期内,印度红铃虫和美国红铃虫是两个种群

B.长时期后,美国红铃虫可形成一个新的物种

C.现在的美国红铃虫和印度红铃虫可自由交配和繁殖

D.现在的美国红铃虫和印度红铃虫可能交配成功,但不一定能繁殖

提示:由于印度棉红铃虫流入美国的时间较长,美国与印度的较远距离,使得两地的棉红铃虫因地理隔离而阻碍了两个种群间的基因交流,较长时间后,两地的棉红铃虫可能出现较大的基因差异,放在一起有可能不能自由交配或能交配但不能繁殖的现象。

63.下列关于基因频率与生物进化关系的叙述,正确的是

A.种群基因频率的改变不一定引起生物的进化

B.只有在新物种形成时,才发生基因频率的改变

C.生物进化的实质是种群基因频率的改变

D.生物性状的改变一定引起生物的进化

提示:按照现代生物进化理论的观点,生物进化的实质就是基因频率的改变,即只要基因频率改变了,生物就发生了进化,所以C正确。

64.不符合现代生物进化论基本观点的是

A.种群是生物进化的基本单位 B.生物进化的实质是种群基因频率的改变

C.进化的根本原因是遗传 D.隔离导致物种的形成

提示:现代生物进行理论认为,种群是生物进化的单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变,突变和基因重组提供了进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,隔离是物种形成的必要条件。可见,只有可遗传的变异和自然选择才能改变种群的基因频率,才可导致生物的进化。

65.据研究,现代的长颈鹿是由古代的一种颈和前肢较短的古鹿进化来的,对长颈鹿的进化过程解释正确的是

A.长颈鹿和长的前肢是由于长期伸长和使用的结果

B.由于食物缺乏,导致古鹿发生变异的结果

C.变异、选择、遗传、隔离的结果

D.变异、选择、遗传综合作用的结果

66.我国西北部的欧洲玉米螟与东部的亚洲玉米螟由于信息激素的不同而具有生殖隔离,但外貌上几乎无法辨认,那么以下说法正确的是

A.由于外貌形态相同,因此它们属于同一物种

B.由于具有生殖隔离,因此它们属不同的物种

C.由于具有地理隔离,因此它们属于不同的物种

D.无法判断

提示:只有不同物种间才存在生殖隔离。

67.下列哪项形成了新物种

A.二倍体西瓜经秋水仙素处理成为四倍体西瓜

B.桦尺蠖体色的基因频率由S(灰色)95%变为s(黑色)95%

C.马与驴交配产生了骡

D.二倍体水稻的花药离体培养获得的单倍体水稻

提示:作为物种具有种内个体间相互交配进行基因交流并产生可育后代而与其它物种不能交配或交配后产生的后代不可育的特点,从题中所列选项看,四倍体西瓜能自交并繁殖出可育的后代,但与二倍体西瓜杂交产生的后代为三倍体西瓜,三倍体自交不可育,可见,四倍体西瓜已经成为了一个新的物种。

68.据报道:1998年8月湖北某麋鹿自然保护区将一只雄麋鹿和七只雌鹿放出保护区,回归大自然。经一年来的追踪观察,这些麋鹿已适应自由生活。再过数年后这些麋鹿将发展成为一个种群。根据以上材料请你分析下列叙述中的错误的是

A.麋鹿的基因频率在不断增加

B.麋鹿所在的生态系统抵抗力稳定性增加

C.麋鹿种群的基因频率在不断变化

D.自由生活的麋鹿与自然保护区的麋鹿间存在生殖隔离

提示:自由生活的麋鹿与自然保护区的麋鹿是同一物种,不存在生殖隔离。

69.隔离在物种形成中的作用是

A.使种群间的个体互不认识

B.使种群间的雌雄个体失去交配机会

C.使不同种群各适应于不同的地理环境

D.使种群之间停止基因交流,各自向着不同的方向演变

D.家蝇的抗药性是家蝇逐代对毒性强的DDT识别能力提高的结果

70.下列有关地理隔离的叙述错误的是

A.造成地理隔离的障碍,对于陆生生物往往是水域、山脉、沙漠等,对于水生生物一般是陆地

B.地理隔离在物种形成中起着促进性状分化作用

C.地理隔离对人类没有影响

D.物种大多是经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离而形成的

提示:地理隔离在人类历史的进化历程上对人类的进化产生了影响,因此不同地域、不同民族的人群性状表现上存在一定的差异。

71.鉴定牧民放牧的马和由国外赠送返回原产地放养的野马是否为两个物种主要的依据是

A.野马与牧马奔跑速度是否一致

B.野马与牧马地理隔离的时间长短

C.野马与牧马是否存在生殖隔离

D.野马与牧马适应野生环境的能力的差别是否大

72.物种形成的必要条件是

A.自然选择 B.生殖隔离 C.基因突变 D.基因重组

73.种群的地理隔离将导致

①物种产生可遗传的变异 ②生物按一定方向进化 ③一个物种内不同种群间基因不能自由交流 ④物种向不同的方向的分化

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

提示:由于地理隔离导致一个物种不同种群间不能进行基因交流,从而导致一物种不同种群的基因频率出现差异,一个物种向不同方向分化。

74.现代进化理论与达尔文进化论观点不同的是

A.可遗传的变异是生物进化的原材料 B.自然选择决定生物进化的方向

C.种群基因频率的改变是生物进化的实质 D.自然选择是环境对生物的选择

提示:达尔文进化论的不足之处在于不能对遗传变异的本质及自然选择对可遗传的变异如何起作用等问题作出科学的解释,而现代生物进化理论在这些方面都作出了合理的科学的解释,即自然选择使基因频率定向改变。

75.据科学分析,海洋生物比陆生生物进化的速度缓慢,其原因是

A.海洋生物一般比陆生生物低等

B.海洋比陆地环境相对稳定,生存斗争进行得比较缓和

C.海洋比陆地环境相对稳定,故海洋生物很少发生变异

D.海洋中弱肉强食,很多物种还未进化到高水平就被淘汰了

提示:环境条件变化越是剧烈,生物生存斗争就进行得越是激烈,生物进化的速度越快。

76.自然界中生物种的3个最主要的特征是

A.形态差异、生理差异、行为习性差异

B.形态可区分、生态差异、生殖隔离(不能产生可育后代)

C.形态差异、地理分布可区分、生态差异

D.形态差异、生理差异、遗传差异

77.现代达尔文主义认为:种群是生物进化的基本单位:突变、选择、隔离是新种形成的基本环节,其中新种形成的必要条件是

A.基因突变 B.选择 C.生殖隔离 D.物种分化

78.我国首只“虎狮兽”于2002年南京红山动物园诞生,“虎狮兽”是由雄虎和母狮杂交产生的后代。下列对此现象的叙述,正确是的

A.虎狮兽是属于动物中的一个新物种

B.虎狮兽再与虎或狮杂交,能生出杂种后代

C.雄虎与母狮能杂交且能产生后代,所以不属于生殖隔离

D.虎狮兽无繁殖能力,因为其细胞核中无同源染色体

提示:虎狮兽体内的染色体包含的是正常虎体细胞内染色体的一半和正常狮体细胞内染色体的一半。虎与狮之间不存在同源染色体。

79.有关物种的叙述正确的是

①一个种群就是一个物种

②具有一定的形态结构和生理功能,能相互交配且产生可育后代的一群生物个体

③隔离是新物种形成的必要条件

④在物种形成的过程中,地理隔离和生殖隔离是同时出现的

A.①②③ B.②③ C.②④ D.①④

提示:物种的进化过程中,由长期的地理隔离导致生殖隔离。

80.有关多倍体植物的形成,下列说法正确的是

A.经过长期的地理隔离,进而形成生殖隔离

B.没经过隔离就形成新物种

C.多倍体的形成没经过地理隔离,只有生殖隔离

D.多倍体物种的形成不属于生物进化

81.科学家经长期观察发现,海洋生物的进化速度比陆地生物缓慢,其原因是

A.海洋环境比陆地环境相对稳定,新的变异基因不容易被选择

B.海洋环境比陆地环境稳定,生物变异少

C.海洋生物比陆地生物低等

D.海洋中生存斗争激烈,被淘汰的生物较多

82.现代进化理论是在达尔文自然选择学说的基础上发展起来的。现代生物进化理论观点对自然选择学说的完善和发展表现在

①突变和基因重组产生进化的原材料 ②种群是进化的单位 ③自然选择是通过生存斗争实现的 ④自然选择决定生物进化的方向 ⑤生物进化的实质是基因频率的改变 ⑥隔离导致物种形成 ⑦适者生存,不适者被淘汰

A.②④⑤⑥⑦ B.②③④⑥ C.①②⑤⑥ D.①②③⑤⑦

AA Aa aa 频率

![]()

83.某种群中AA、Aa、aa的基因型频率如右图,图中阴影部分表示繁殖成功率低的个体。则该种群经自然选择后,下一代中三种基因型频率的结果最可能是

83.某种群中AA、Aa、aa的基因型频率如右图,图中阴影部分表示繁殖成功率低的个体。则该种群经自然选择后,下一代中三种基因型频率的结果最可能是

AA Aa aa A. 频率 AA Aa aa B. 频率 AA Aa aa C. 频率 AA Aa aa D. 频率

![]()

![]()

![]()

![]()

提示:从图中可以看出,基因型为aa的个体中繁殖成功率低的个体所占比例最小,基因型为AA的个体中繁殖成功率低的个体所占的比例最大,因此,经选择后,被淘汰的基因型为AA的个体最多,基因型为aa的个体最少,因此,剩余个体数量就如图B所示。

A B

84.右图表示早最生活在这个区域同种生物的群体由于屏障(水)的阻碍,已经分离为两个独的群体。如果群体A经历了长期的生活环境剧烈的变化,而群体B的环境无大变化,则群体A的进化速度将可能是

84.右图表示早最生活在这个区域同种生物的群体由于屏障(水)的阻碍,已经分离为两个独的群体。如果群体A经历了长期的生活环境剧烈的变化,而群体B的环境无大变化,则群体A的进化速度将可能是

A.比群体B快 B.比群体B慢

C.与群体B相同 D.停止进化

提示:生物进化的实质就是基因频率的改变,环境变化越剧烈,基因频率变化的速度就越快。

85.下表列出了A、B、C、D四种鸟的产卵、孵出和繁殖后代数,哪种鸟将会得到更多的进化优势?

| 鸟 | 数目 | ||

| 产卵 | 孵出 | 繁殖后代 | |

| A | 9 | 8 | 2 |

| B | 2 | 2 | 2 |

| C | 9 | 9 | 3 |

| D | 7 | 5 | 1 |

提示:如果鸟类产卵率高、孵化率高,但存活率低,繁殖后代数较少,说明该物种个体对环境的适应能力低,在自然选择中会被淘汰。相反,如果鸟类的产卵量较低,而孵出率和繁殖后代数量高,说明该物种的个体对环境的适应能力强,具有较大的进化优势。

86.下图为DNA分子杂交示意图,对下图的解释中,哪一项不很确切

物种A 物种B 游离的单链 杂合双链区

A.杂合双链区的碱基是互补配对的

B.游离的两条单链上的碱基不能互补配对

C.A和B分别来自相同的物种

D.A和B分别来自同种生物的不同个体或具有一定亲缘关系的两个种

提示:如果来自相同的物种,两者的DNA分子中的碱基序列相同,分子杂交时,杂合双链中不出现游离的单链。

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956(年) 兔死亡率(%) 100 80 60 40 20 兔死亡率 100 90 80 病毒毒性 病毒毒性(%)

![]()

![]()

87.1950年,为除去对农作物构成重大危害的兔,澳洲使用了能引起兔子致命疾病的病毒。下图是对此后六年间兔的致死率和病毒的毒性变化调查的结果。生物学家从上面的结果中得知一种事实,即兔因发生遗传性的变异而对病毒产生抗性,病毒也因遗传的变异而毒性减小。以此为根据而得出结论:在较短的期间内,兔和病毒已协同进化了。关于兔子和病毒进化的说明中,恰当的进化原因是

87.1950年,为除去对农作物构成重大危害的兔,澳洲使用了能引起兔子致命疾病的病毒。下图是对此后六年间兔的致死率和病毒的毒性变化调查的结果。生物学家从上面的结果中得知一种事实,即兔因发生遗传性的变异而对病毒产生抗性,病毒也因遗传的变异而毒性减小。以此为根据而得出结论:在较短的期间内,兔和病毒已协同进化了。关于兔子和病毒进化的说明中,恰当的进化原因是

①隔离 ②自然选择 ③突变 ④定向进化

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

提示:在此两种生物的进化中,病毒和兔子始终是在一起的,不存在隔离,两生物的协同进化是由于彼此存在的变异和相互选择。

88.按照现代进化理论,新物种形成的三个基本环节可以表述为

A.可遗传的变异、自然选择、隔离

B.突变、基因重组、自然选择

C.突变、自然选择、隔离

D.突变和基因重组、地理隔离、生殖隔离

89.现代进化论与达尔文的自然选择学说的主要区别在于现代进化论不强调

A.个体的进化 B.种群的进化

C.进化的渐变性能 D.隔离作用

90.1937年,某人把原产丹麦和德国的白三叶草移到瑞典栽培,这里的气候比较寒冷。最初白三叶草茎的单位面积产量很低,但经过若干年后,产量显著提高。人们对这一事实做出以下几点解释,其中不正确的是

A.比较不耐寒的个体自然淘汰 B.耐寒的个体得以生存繁衍

C.三叶草在生长过程中逐渐适应了新环境 D.这是一个自然选择过程

提示:由于变异,三叶草中存在个体差异,在自然选择过程中耐寒的个体被保留来并大量繁殖,并非是逐渐适应环境。

91.下列关于基因频率的叙述中,错误的是

A.基因频率是指基因在某个种群中出现的比例

B.基因频率越大,突变率越高

C.突变和基因重组都会造成基因频率的改变

D.自然选择会使原来同一种群的基因频率向着不同的方向发展

提示:基因频率的高低,不影响基因突变的频率。

比例 时间 100% 50% A a 比例 时间 100% 50% A a 比例 时间 100% 50% A a 比例 时间 100% 50% A a

92.在某动物种群中,基因型AA占24%、Aa占72%、aa占4%。这三种基因型的个体在某一环境中的生存能力或竞争能力为AA = Aa > aa,则在长期的自然选择过程中,下列较能正确表示A和a基因频率变化的是图

92.在某动物种群中,基因型AA占24%、Aa占72%、aa占4%。这三种基因型的个体在某一环境中的生存能力或竞争能力为AA = Aa > aa,则在长期的自然选择过程中,下列较能正确表示A和a基因频率变化的是图

A. B. C. D.

93.下列关于隔离的叙述,不正确的是

A.不同的物种之间必然存在着生殖隔离

B.隔离阻止了不同种群之间的基因交流

C.生殖隔离一定是地理隔离的必然结果

D.种群基因库间的差异是产生生殖隔离的根本原因

94.在自然状态下绝大多数小麦是绿色的,也偶尔发现有白花苗。譬如白化苗在自然状态下出现的概率是0.01%,则理论上小麦杂合子在群体出现的概率约为

A.1/4 B.1/

95.某种群产生了一个突变基因G,其基因频率在种群中的变化如下图所示。以下叙述不正

确的是

确的是

A.G的等位基因在自然选择中被逐渐淘汰

B.G纯合子的存活率可能高于杂合子

C.G纯合子的出生率不一定高于杂合子

D.该种群基因库中G频率的变化表示新物种已产生

96.下列有关物种形成的说法中,错误的是

A.自然选择可以定向改变种群的基因频率,因而可能导致新种的形成

B.突变和基因重组可以使种群产生定向变异,因而可能导致新种的形成

C.经过突变的基因重组、自然选择及融离三个基本环节,能导致物种形成

D.经过长期的地理隔离,最后出现生殖隔离,而导致物种形成

97.在一个多变的生态系统中,下列生存机会最大的种群是

A.个体最大的种群 B.个体最小的种群

C.个体差异最多的种群 D.个体差异最小的种群

98.达尔文在加拉帕戈斯群岛上发现几种地雀,用现代进化理论解释,正确的是:

A.经过长期的地理隔离而达到生殖隔离,导致原始地雀形成现在的几个地雀物种

B.地理隔离一旦形成,原来属于同一物种的地雀很快进化形成不同的物种

C.这些地雀原属于同一雀种,从南美大陆迁来后,逐渐分布在不同的群岛,出现不同的基因突变和基因重组

D.自然选择对不同的种群的基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的基因库变得很不相同,并逐步出现生殖隔离

1.用达尔文的自然选择学说解释狼的凶狠、善跑、狡猾、贪婪的进化进程。

(1)狼的种群存在着不同个体,如跑得慢一些,跑得快一些,狡猾机灵些,行动呆板迟钝些,这些变异是______________的。

(2)随着环境的变化,食物的稀少,凶狠、善跑、贪婪的个体容易得到食物,能够生存和繁殖,这样,环境和食物对狼起了________作用,而这促作用是__________的。

(3)狼的凶狠、善跑、狡猾、贪婪性的增强,是通过狼与种内、种间以及环境条件的

______________来实现的,因而它能适应环境,这就是________________。

【答案】(1)不定向 (2)选择;定向

(3)生存斗争;适者生存

2.二倍体西瓜经秋水仙素处理后成为四倍体西瓜,想一想:二倍体西瓜与四倍体西瓜是同一物种还是两个不同的物种?为什么?

【答案】是两个不同的物种。物种是生物分类的基本单位。同一物种在地球上的不同地点可以形成许多种群(至少有一个)。同一物种形成的种群之间可以交配,并产生可育的后代;不同物种的种群之间,一般不能交配,有时虽能交配,但胚胎发育的早期就会死亡或产生的杂种后代没有生育能力。一般地讲,先有地理隔离,再形成生殖隔离,生殖隔离一旦形成,新的物种也就形成了,这种新物种形成方式称为异地物种形成。但是有时没有地理隔离,也能产生新物种,如植物多倍体的形成。二倍体西瓜与四倍体西瓜杂交不能产生可育的后代,可见它们间已经形成了生殖隔离,因此,是两个不同的物种。

3.物种形成与生物进化是同一回事吗?

【答案】物种形成与生物进化不是同一回事。生物进化的实质是基因频率的改变。任何基因频率的改变,不论其变化大小如何,都属于进化的范围。而作为物种的形成,则必须当基因频率的改变在突破种的界限形成生殖隔离时,方可成立。因此,隔离是物种形成的必要条件,而不是生物进化的必要条件。

4.细胞色c普遍存在于动植物细胞的线粒体中,它是由104个氨基酸组成的一种呼吸酶。近年来,对不同物种的细胞色素c氨基酸序列的测定结果如下:

| 生物名称 | 黑猩猩 | 猕猴 | 马 | 鸡 | 果蝇 | 小麦 | 酵母菌 | 红螺菌 |

| 与人类氨基酸差异数 | 0 | 1 | 12 | 13 | 27 | 35 | 44 | 65 |

(1)动物、植物都有细胞色素c的事实能够说明_________________。

(2)上述实例中,与人类亲缘关系最近的生物是___________,最远的生物是_______

(3)有人估计,大约每2000万年细胞色素c分子中仅有1%的氨基酸发生替换。那么,细胞色素c的结构基因中发生一对碱基转换约___________万年。

(4)已知哺乳动物与爬行动物之间细胞色素c的氨基酸差异为13.7%,由此可算出原始哺乳类从原始爬行类分歧的时间应为___________亿年前。

【答案】(1)各种生物有着共同的起源和一定的亲缘关系

(2)黑猩猩;红螺菌

(3)2000 (4)2.74

繁殖代数 种群密度 杀虫剂I 杀虫剂II

![]()

5.下图是对一块马铃薯甲虫成灾的区域先后使用两种杀虫剂处理的实验结果曲线图。据图分析回答下列问题:

5.下图是对一块马铃薯甲虫成灾的区域先后使用两种杀虫剂处理的实验结果曲线图。据图分析回答下列问题:

(1)从实验结果看,甲虫抗药性的形成是__________

___________的结果。

(2)在这里,杀虫剂是选择因素,内在因素是甲虫本身就存在着_____________________的变异类型。

(3)甲虫抗药性的增强是通过_________________________之间的生存斗争实现的。

(4)若要增强杀虫剂的杀虫效果,则应该___________________________________。

【答案】(1)自然选择

(2)抗药性

(3)甲虫与农药

(4)杀虫剂I与杀虫剂II交替使用。

夏启文

6.图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两条短线的箭头表示被淘汰的变异个体。

6.图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两条短线的箭头表示被淘汰的变异个体。

请据图回答下列问题:

(1)此图解说明了达尔文自然选择学说

的哪些观点?

(2)图中表示被淘汰的变异个体的原因是_________________________________________________________________________。

(3)图中画出的未被淘汰的箭头说明了________________________________________

________________________________________________________________________。

【答案】(1)变异是不定向的,自然选择则是定向的

(2)在生存斗争中,不利于生存的变异个体在斗争中失败而被淘汰

(3)在生存斗争中,适于生存的变异个体被保留,并逐代通过遗传而不断积累和加强,也说明了自然选择是定向的

7.下图为加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,据图回答:

B B B C C B C D A 甲岛 乙岛

(1)A物种进化为B、C两个物种的两个外部因素是______________________________;

(2)甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种进化为同一物种的原因_______________;

(3)迁到乙岛的B物种进化为D物种的原因是___________________________________

_______________________________________。

【答案】(1)自然选择,地理隔离

(2)B与C间已形成生殖隔离

(3)甲乙两岛的环境条件不同,自然选择作用不同,再加上地理隔离使它们基因频率的差别得到积累而形成了生殖隔离

8.某植物种群,AA基因型个体占30%,aa基因型个体占20%,则:

(1)该植物的A、a基因频率分别是____________________________。

(2)若该植物自交,后代中AA、aa基因型个体分别占____________、____________,这时A、a的基因频率分别是________________。

(3)依现代生物进化理论,这种植物在两年中是否发生了进化?_______________,原因是_______________________________________。

(4)由此可见,进化的单位是______________,进化的原材料由_______________提供,生物进化方向决定于________________,进化的实质是__________________。

结果,这种作用的实质是改变种群的________________________从而使生物不断进化。

【答案】(1)55%、45%

(2)42.5%;32.5%;55%、45%

(3)没进化;基因频率没发生改变

(4)种群;突变和基因重组;自然选择;基因频率的改变

提示:(1)该植物种群中Aa占100%―30%―20%=50%,A基因频率为(30×2+50)/200=0.55=55%,a基因频率为100%-55%=45%。

(2)该种群植物自交后代中由于基因为Aa的个体自交后代中有显性的纯合和隐性的纯合子出现,所以AA个体占30%+50%×1/4=42.5%,aa个体占20%+50%×1/4=32.5%。

(3)物种的进化过程中基因频率在不断变化。

9.杂交实验表明,桦尺蛾体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性。在19世纪中期以前,桦尺蛾种群中S基因频率很低,在5%以下,到了20世纪上升到95%以上。试分析产生这一变化的原因:

(1)在19世纪时,桦尺蛾的栖息地曼彻斯特地区,树干上长满了地衣,在此环境条件下,种群s的基因频率高的原因是:

(2)随着英国工业的发展,工业炼铜使地衣不能生存,树皮暴露,并被煤烟熏成黑褐色,在此环境条件下,种群S的基因频率升高的原因是:

(3)上述事例说明,种群中产生的变异是________________,经过长期的___________,其中不利变异被不断_____________;有利变异则逐渐_____________,从而使种群的________________发生定向改变,导致生物朝着一定方向缓慢地进化。因此生物进化的方向是由____________决定的。

【答案】(1)浅色型(s)桦尺蛾与环境色彩一致,不易被鸟类所食,后代繁殖个体多,导致(s)基因频率高

(2)黑色型(s)桦尺蛾的黑色成了一种保护色,黑色型个体逐渐增多,导致(s)基因频率升高

(3)不定向的;自然选择;淘汰;积累;基因频率;自然选择

10.骡是马和驴杂交产生的后代,没有生殖能力,不能繁衍后代。但2003年5月,美国科学家却成功地利用成年骡的体细胞克隆出克隆骡。

2003年4月,在西北农林科技大学种羊场,我国成年体细胞克隆山羊“阳阳”所产生的龙凤胎女儿“庆庆”又顺利分娩产下一“千金”。

请阅读上述材料,据此回答以下问题:

(1)马和驴杂交产生的后代骡没有生殖能力,从进化角度看,这属于_______,我国东北虎和华南虎属于两个不同的亚种,这两个种群之间产生的明显差异是长期的_______

_________结果。

(2)成功克隆出克隆骡,说明没有生殖能力的骡的体细胞也具有_____________。

(3)“庆庆”的成功分娩,证明了我国体细胞克隆山羊的后代______________________

_____________________。

【答案】(1)生殖隔离;地理隔离 (2)全能性

(3)没有出现变异,仍然具备正常的繁殖能力

提示:(1)生殖隔离是指种群间的个体不能自由交配,或者交配后不能产生出可育的后代。

(2)细胞全能性是指细胞具有使后代细胞形成完整个体的潜能。

11.桦尺蠖的体色受一对等位基因S和S控制,黑色(S)对浅色(S)是显性。科学家研究发现在19世纪时,曼彻斯特地区SS基因型个体占4%,ss基因型个体占94%,后来随着工业的发展,煤烟污染了环境,s的基因频率降低,S的基因频率提高。请回答:

(1)19世纪时,桦尺蠖种群中S和s的基因频率分别是______________________。

(2)工业革命后桦尺蠖种群中S的基因频率降低的原因是________________________

________________________________。

(3)上述调查研究说明种群中产生的变异是______________,但基因频率的改变是________________的,由此说明生物进化的方向是由自然选择决定的。

【答案】(1)S为5%,s为95%

(2)ss个体不适应环境被淘汰

(3)不定向的;定向

提示:(1)S基因频率为[4%×2+(1-4%-94%)]/200%=5%,s基因频率为1-5%=95%。

12.桦尺蠖的体色受一对等位基因S和s控制,黑色(S)对浅色(s)是显性。科学家研究发现在19世纪时,曼彻斯特地区SS基因型个体占4%,ss基因型个体占94%,后来随着工业的发展,当地环境受到了煤烟的污染,到20世纪初,曼彻斯特地区桦尺蠖中SS基因型个体占到92%,而ss基因型个体只占5%。请回答:

(1)19世纪时桦尺蠖适应环境的基因型为__________,而20世纪基因为_____________的桦尺蠖是适应环境的类型

(2)桦尺蠖在19世纪时种群中基因S的基因频率是___________,到20世纪初种群中基因S的频率又是___________。

(3)从上述事实可以看出,生物进化的过程实质上是______________________________

________________________。

【答案】(1)ss;SS、Ss

(2)5%;93.5%

(3)种群基因频率发生变化的过程

提示:(1)20世纪初S基因为适应环境的基因,所以基因型为SS、Ss的个体(表现基因S决定的性状)均是适应环境的类型。

(2)19世纪时种群中基因S的频率为:(4%×2+2%×1)/200%=5%,同理20世纪初种群中基因S的频率为:(92%×2+2%×1)/200%=93.5%。

(3)事实是随着时间的推移,基因S和s的频率不断的变化,S的基因频率由5%变为93.5%。

13.有人在农科站研究奶牛,发现牛厩中的苍蝇很多,影响了牛群的健康,人们用配制一定浓度的DDT溶液喷洒在牲口圈内和牛身上,DDT是一种杀虫剂,能杀死几乎所有苍蝇。但一段时间后,苍蝇的数目再次增多,工人再次喷洒DDT液,得到类似于第一次喷洒的结果——多数苍蝇都死了。然后苍蝇的群体再次扩大,工人再次喷洒DDT液。经过多次重复喷洒之后,配制的DDT液能杀死苍蝇愈来愈少。经过较长时间的使用后,配制一定浓度的DDT液在此奶牛场几乎全无杀虫效果。

针对后来配制的一定浓度的DDT液能杀死苍蝇愈来愈少的事实,奶牛场的工人在讨论过程中有下述不同的看法:

①有人认为可能是所使用的DDT由于放置过长,DDT分子结构破坏或变性导致药性失效了。

②有人认为是长期的使用DDT,导致苍蝇抗药性的增强的结果。

根据上述事实回答下列问题:

(1)请你设计一个实验来证明上述哪种观点的正确(可提供的实验材料有:本奶牛场的苍蝇、其它未使用过DDT的奶牛场的苍蝇、本奶牛场使用的DDT杀虫剂等)

操作过程:

结果及结论:

(2)如果是苍蝇抗药性在DDT的使用过程中得到了加强,你认为苍蝇性抗药性加强的过程是怎样的?

【答案】(1)操作过程:用本奶牛场使用的DDT杀虫剂,按本奶牛场长期使用的浓度配制成杀虫液,用这种配制DDT液对未使用过DDT的奶牛场的苍蝇喷洒;

结果及结论:如果喷洒后未使用过的DDT的奶牛场的苍蝇大量死亡,则说明DDT药性未失效,第②种看法正确。反之第①种观点正确

(2)在使用DDT前苍蝇中不同的个体的抗药性有差异,在使用DDT后,抗药性差的个体大量淘汰,保留下来的抗药性强的个体产生的后代中由于变异可能产生了抗药性更强的个体,使用DDT选择后,使抗药性强的个体生存下来并得到了繁衍,经过多代这种选择和积累,使得苍蝇的抗药性越来越强

14.下面表格所示某物种的一对等位基因Bb在群体中自1900~1970年之间遗传学测量数据,请回答下列问题:

| 年份 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 |

| 基因B的频率 | 0.99 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.10 |

| 基因b的频率 | 0.01 | 0.19 | 0.36 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.90 |

(1)等位基因是指位于_____________上同一位置、控制______________的基因。

(2)计算:1900年、1970年时,隐性个体bb占种群的百分比分别为______________、______________。

(3)通过自1900年~1970年的测量数据分析,具有_________性状的个体是具有有利变异的个体,通过___________使其在后代中得到积累和加强。从而表明,在生物长期的进化过程中,当生物产生变异以后,由___________决定其生存或淘汰,______________决定了生物进化的方向。

(4)从遗传学的角度可见,环境对__________具有选择作用,这是通过_______________实现的。

【答案】(1)同源染色体;相对性状

(2)0.01%;81%

(3)隐性;遗传;自然选择;定向的自然选择

(4)基因频率;生存斗争

15.下列表格所示为某物种的遗传学测量数据。

| 年份 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 |

| 基因B的频率 | 0.99 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.10 |

| 基因b的频率 | 0.01 | 0.19 | 0.36 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.90 |

请据表中数据回答下列下列问题

(1)求1900年和1970年时,杂合子的Bb基因型的频率各是多少:1900年_______,1970年_______。

(2)请说明1900~1970年的七十年中显性基因B的频率逐渐下降的原因:

(3)从表中数据的变化还可以看出,生物进化的过程中,由于自然选择,导致物种基因库中________________________的变化过程。

【答案】(1)1.98%;18%

(2)由于环境对生物的定向选择作用,等位基因B在选择的过程中频率逐步下降,说明B基因所控制的性状相对于b基因所控制的性状来讲,不是更能适应环境的性状,在选择的过程中被淘汰

(3)不同基因频率

提示:(1)杂合子的Bb基因型的频率:1900年为1-0.99×0.99-0.01×0.01,1970年为1-0.90×0.90-0.1×0.1

(2)基因频率的改变是特定自然选择导致的。

16.杂交实验表明,桦尺蛾体色受到一对等位基因S和s控制,黑色S对浅色s为显性。在曼彻斯特地区,19世纪中期以前,种群中S基因频率很低,在5%以下,到了20世纪则上升到95%以上。据题回答:

(1)从遗传学的角度分析:

①最初的S基因是通过____________出现的。

②S基因频率增高的遗传基础是:

(2)试用现代生物进化理论分析这一变化的原因:

①19世纪,桦尺蛾的栖息地(树干)上长满了地衣,在此环境下,种群s基因频率高的原因是______________________________________________________________。

②随着英国工业的发展,工业炼铜使地衣不能生长,树皮暴露,并被煤熏成黑褐色,在此环境条件下,种群S基因频率升高的原因是____________________________________

_________________________。

③上述事例说明,种群中产生的变异是____________,经过长期的____________,其中不利变异被不断_____________;有利的变异逐渐______________,从而使种群的______________发生定向的改变,导致生物朝着一定方向缓慢地进化。因此生物进化的方向是由_______________决定的。

【答案】(1)①基因突变 ②Ss基因型的个体,在减数分裂形成配子时彼此分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代,即遵循基因的分离规律,通过若干代的等位基因的分离、组合,使S基因频率增高成为可能

(2)①浅色(ss)桦尺蛾与环境色彩一致,不易被鸟类所食,后代繁殖个体多,导致基因(s)频率增高

②后来由于桦尺蛾栖息地变成黑褐色,不利于浅色中的生存,而有利于黑色型个体生存,使黑色型个体数增多,导致S基因频率升高

③不定向的;自然选择;淘汰;积累基因频率;自然选择。

17.1835年达尔文在太平洋的加拉帕戈斯群岛上观察到14种地雀,它们的大小和喙各不相同,栖息场所和食物也不同,其种间杂交一般不育。据研究,它们是由同一种地雀进化而来的。

(1)不同岛屿上的地雀,其身体大小和喙的形状各不相同,据研究是由于它们的祖先原来就存在着________,它是生物进化的________。由于不同岛屿的食物种类和栖息场所不同,有的个体得到食物而存活,有的得不到食物而死亡,这个过程叫________。由于环境不同,不同岛屿上的地雀的基因频率向不同方向发展,这说明________________对不同种群基因频率的改变作用不同,从而说明___________决定生物进化的方向。

(2)这些鸟的祖先由于偶然的原因从南美洲大陆迁来,它们逐渐分布到各个岛上去,各个岛上的地雀被海洋隔开不能交配,这就造成了________________,阻止了种群间的________________,但此时,并没有形成新的物种,后来产生了________________,这就形成了不同品种的地雀。

(3)以上事实说明,_____是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于_________。________________、_______________及________________是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。

【答案】(1)变异;原材料;自然选择;环境;自然选择

(2)地理隔离;基因交流;生殖隔离

(3)种群;种群的基因频率的改变;突变和基因重组;自然选择;隔离

18.20世纪初,荷兰遗传学家研究一种月见草的遗传,发现一株月见草的染色体增加了一倍,由原来的24条(2n)变为48条(4n)成了四倍体植株。问:

(1)将4n的月见草与2n的月见草杂交,产生的3n后代可不可育?为什么?

(2)该4n的植株与原来的2n植株是否同一品种?它们之间有没有地理隔离?

【答案】(1)不可育;3n的后代在减数分裂时,因染色体不能正常联会配对,不能产生正常配子,所以不可育

(2)是不同的物种,因4n植株与2n植株杂交后代不育,说明它们之间已有生殖隔离;但它们生活在一起,没有地理隔离

19.地球上的人有白色人种、黄色人种和黑色人种等不同的人种,但按生物分类学上划分,地球上这些不同肤色的人种都属于一个物种——智人种。不同的民族的人群在肤色上、生理特征上等有各种细微的差别,基因组成上有少量的差异。

请分析回答:

(1)说明为什么地球上不同肤色的人种同属于一个物种?

(2)不同民族人群之间的通婚,将对不同民族基因库的差异性产生何种影响?说明理由。

(3)你认为地球上不同肤色的人种将来会演化成为不同的物种吗?说明理由。

【答案】(1)不同肤色的人种之间能够婚配并生育出可育的后代

(2)将导致不同民族基因库的差异减小;因为不同民族人群之间通婚,导致不同民族基因库的基因交流,从而使一个民族的基因库拥有另一个民族的基因,一个民族的基因流入了另一个民族的基因库

(3)不会;因为人类的活动范围大,地球上不同肤色的人不可能形成长期的地理隔离,不同肤色的人种之间通婚现象普遍(答会的只要按现代生物进化理论说明正确算对)

提示:(1)种内没有生殖隔离现象。

(2)由于不同民族的通婚带来的基因交流,使不同民族基因库发生融合。

(3)新物种的形成需要经过地理隔离。

20.现有G 、H、Q、W、X五个有亲缘关系的物种,它们的进化历程及亲缘关系如下图所示:

X Q W G H 共同祖先

(1)图中五个物种中,基因库相似程度最高的两个物种最可能是_________。

(1)图中五个物种中,基因库相似程度最高的两个物种最可能是_________。

(2)由物共同祖先进化形成上述五个不同物种的外部因素是________________和_________________。

(3)H、W两物种都生活在海洋中,体形都为纺锤形的事实能够说明_______________________。

(4)如果将W物种始终处在一个没有地理隔离的环境中,W物种将会在进化过程中分化成两个或两个以上的物种吗?_______,为什么?_______________________________________________,W物种在它所生存的环境中将会进化吗?________为什么?_____________________________________________________________________________________________________。

【答案】(1)X、Q (2)自然选择;地理隔离

(3)自然选择是定向的(环境对生物的选择是定向的)

(4)不会;地理隔离是导致新物种形成的一个必要条件;会;生物在繁衍过程中会产生各种可遗传的变异,W所处的环境条件也会发生不断的变化

提示:(1)基因库相似程度越高的生物应是亲缘关系越近的物种。

(2)物种的形成需要经过地理隔离,一个物种在特定的环境中生存时,必然受到环境的自然选择。

(3)这是一种趋同进化现象,是相同环境定向选择的结果。

(4)没有隔离就不会分化中不同的物种,但生物的进化是随着环境的变化在不断进化的。

21.达尔文以自然选择学说为基础的进化论,从其诞生之日起,就受到来自非达尔文学派的质疑,经过争鸣,达尔文的进化论获得了发展,许多生物学家,特别是古生物学家、遗传学家和分子生物学家等就各自领域的新发现,对生物进化论进行了新的探索。

(1)关于获得性遗传是进化论上的争论问题之一。所谓获得是指生物在个体发育过程中,因受生活条件改变的影响而发生的适应性变异。这种变异是属于仅由环境引起的表现型的定向变异。这种获得的性状如能遗传给后代的现象称为获得性遗传。

问题一:请依据现代分子遗传学对获得性遗传的观点做出否定。

(2)关于生物变异是否定向,是进化论引起争论的首要问题之一。

问题二:请你用所学过的有关变异的知识来支持达尔文的观点。

(3)下面的例子是有关生物变异是否定向的实例。把许多果蝇养在一起,让它们可以自由交配。同时用一定剂量的的杀虫剂DDT喷在一片玻璃片上,把玻璃片放在养果蝇的瓶子中。果蝇群体一代一代地繁殖,每代群体都用DDT处理,药剂量逐渐增加,过了十多代以后,果蝇群体的抵抗力比原有果蝇品系增加了几百倍。

问题三:请简要分析以上材料是否支持变异不定向的观点?

【答案】(1)生物性状的遗传受遗传物质的控制,而生物在发育过程中受到环境变化引起的适应性变异一般不会引起生物体整个遗传物质的改变。

(2)达尔文认为变异是不定向的;基因突变是变异的根本来源,基因突变是不定向的,基因重组也是变异的重要因素,生物体在减数分裂形成配子时,非同源染色体上基因的重组是随机的,不定向的。

(3)实例说明DDT的长期使用使果蝇的抗药性增强,但并没有说明变异只是使果蝇产生抗药性,也没有说明果蝇产生多方面的不定向变异,因而没有支持也没有否定变异不定向的观点。

22.植物的抗逆性是指植物在不利的环境条件下出现的如抗寒、抗冻、抗盐、抗病虫害等的抗逆性状。请分析回答下列问题:

(1)一种植物出现的优良抗逆性状,在自然状态下很难转移到其他种类的植物体内,主要是因为存在____________________。

(2)自然界抗性基因的来源是______________;目前用于育种的优良基因大多是来自于丰富多彩的野生植物,说明______________是培养农作物新品种不可缺少的基因库。

(3)在不利的环境条件下,许多植物发生遗传变异,以适应恶劣的环境条件,表现出一些抗逆性,如抗寒等,这说明突变的有害和有利并不是绝对的,它取决于____________

_________。

(4)请用现代生物进化理论分析基因工程育种与传统育种技术相比具有哪些优点。

______________________________________________________________________

【答案】(1)生殖隔离

(2)基因突变;植物多样性

(3)生物的生存环境

(4)基因工程育种可将特定的抗性基因进行定向转移,提高了变异基因出现的频率,同时打破了自然状态下的生殖隔离

83.某种群中AA、Aa、aa的基因型频率如右图,图中阴影部分表示繁殖成功率低的个体。则该种群经自然选择后,下一代中三种基因型频率的结果最可能是

83.某种群中AA、Aa、aa的基因型频率如右图,图中阴影部分表示繁殖成功率低的个体。则该种群经自然选择后,下一代中三种基因型频率的结果最可能是

84.右图表示早最生活在这个区域同种生物的群体由于屏障(水)的阻碍,已经分离为两个独的群体。如果群体A经历了长期的生活环境剧烈的变化,而群体B的环境无大变化,则群体A的进化速度将可能是

84.右图表示早最生活在这个区域同种生物的群体由于屏障(水)的阻碍,已经分离为两个独的群体。如果群体A经历了长期的生活环境剧烈的变化,而群体B的环境无大变化,则群体A的进化速度将可能是  87.1950年,为除去对农作物构成重大危害的兔,澳洲使用了能引起兔子致命疾病

87.1950年,为除去对农作物构成重大危害的兔,澳洲使用了能引起兔子致命疾病 92.在某动物种群中,基因型AA占24%、Aa占72%、aa占4%。这三种基因型的个体在某一环境中的生存能力或竞争能力为AA = Aa > aa,则在长期的自然选择过程中,下列较能正确表示A和a基因频率变化的是图

92.在某动物种群中,基因型AA占24%、Aa占72%、aa占4%。这三种基因型的个体在某一环境中的生存能力或竞争能力为AA = Aa > aa,则在长期的自然选择过程中,下列较能正确表示A和a基因频率变化的是图  确的是

确的是  5.下图是对一块马铃薯甲虫成灾的区域先后使用两种杀虫剂处理的实验结果曲线图。据图分析回答下列问题:

5.下图是对一块马铃薯甲虫成灾的区域先后使用两种杀虫剂处理的实验结果曲线图。据图分析回答下列问题: 6.图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两条短线的箭头表示被淘汰的变异个体。

6.图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两条短线的箭头表示被淘汰的变异个体。

(1)图中五个物种中,基因库相似程度最高的两个物种最可能是_________。

(1)图中五个物种中,基因库相似程度最高的两个物种最可能是_________。