二轮复习之生物与环境

第一课时

一、复习内容

生物与环境

二、教学目标

1、生态因素(了解)

2、种群的特征、研究种群数量的变化的意义、生物群落的概念(了解)

3、种群数量的变化(理解和掌握)

4、生态系统的概念和类型(了解)

5、生态系统的成分(理解和掌握)

6、食物链和食物网(综合运用)

7、生态系统的物质循环和能量流动及相互关系(综合运用)

8、生态系统的稳定性(综合运用)

三、复习过程

(一)、生态因素

1、概念:

2、非生物因素包括:

3、生物因素包括:

(二)种群和生物群落

1、种群特征

种群密度:

出生率和死亡率是决定 和 的重要因素。

年龄组成包括 、 、 对于预测

具有重要的意义。

性别比例一定程度上影响 。

2、种群数量的变化

J型曲线的增长条件:

S型曲线的增长条件:

3、研究种群数量变化的意义:

4、生物群落的概念:

生物群落的结构:

(三)、生态系统

1、生态系统的类型:

森林生态系统的特点:

草原生态系统的特点:

农田生态系统的特点受 的影响。

2、生态系统的结构

生态系统的结构主要包括:

生态系统的成分包括 、 、 、 。

3、生态系统的能量流动

能量来源于:

能量流动的特点 、 传递效率是 。

4、生态系统的物质循环

生态系统的物质循环中的物质指的是 生态系统指的是

。

碳在无机环境与生物群落之间以 的形式进行的。具有 性。化石燃料的大量燃烧,使大气中二氧化碳含量急剧上升,会形成 。

5、生态系统的稳定性

生态系统的稳定性包括:

与生态系统的复杂程度的关系:

四、典型例题

[例1]下列三图分别表示两种生物种群随时间推移而发生的数量变化,甲、乙、丙三图表示的关系依次是( )

[例1]下列三图分别表示两种生物种群随时间推移而发生的数量变化,甲、乙、丙三图表示的关系依次是( )

A.竞争、捕食、共生 B.共生、捕食、竞争 C.竞争、共生、捕食 D.捕食、竞争、共生

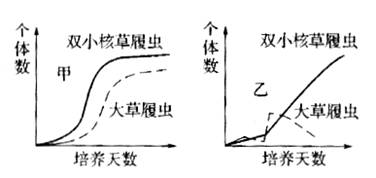

[例2]下面甲、乙两图分别表示大草履虫和双小核草履虫单独培养(甲)和混合培养(乙)时的种群增长速度。从该图所示的结果可以推断( )

[例2]下面甲、乙两图分别表示大草履虫和双小核草履虫单独培养(甲)和混合培养(乙)时的种群增长速度。从该图所示的结果可以推断( )

A.双小核草履虫比大草履虫个体大

B.双小核草履虫是大草履虫的捕食者

C.双小核草履虫对环境的适应性更强

D.大草履虫比双小核草履虫个体大

[例3]预测一个国家或地区的人口数量未来动态的信息主要来自 ( )

A.现有居住人口不同年龄组成的比例 B.现有人口数量和密度

C.现有出生率、死亡率和迁移率 D.现有人口男女性别比

[例4]调查某草原田鼠数量时,在设置1公顷的调查区内,放置100个捕鼠笼,一夜间捕获鼠32头,将捕获的鼠经标记后在原地释放。数日后,在同一地方再放置同样数量的捕鼠笼,这次共捕获30头,其中有上次标记过的个体10头。请回答下列问题:

(1)若该地区田鼠种群个体总数为N,则N=

头(计算公式是N:[a]=[b]:[c]。

(1)若该地区田鼠种群个体总数为N,则N=

头(计算公式是N:[a]=[b]:[c]。

A.30 B.

(2)要使上面所计算的种群个体总数和实际相符,理论上在调查期必须满足的2个条件是 。

A.有较多个体迁出调查区 B.调查区内没有较多个体死亡

C.调查区内没有较多个体出生 D.有较多个体迁入调查区

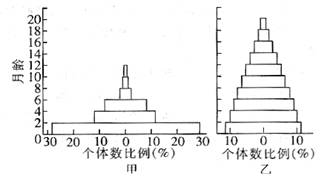

(3)调查甲、乙两草原所捕获鼠的月龄,它们的月龄构成如上图。据图分析: 草原的田鼠种群属于 型,可以预测,该草原鼠害将会严重,必须做好防治准备工作。

(3)调查甲、乙两草原所捕获鼠的月龄,它们的月龄构成如上图。据图分析: 草原的田鼠种群属于 型,可以预测,该草原鼠害将会严重,必须做好防治准备工作。

(4)若某种群有成鼠a头(计算时作为亲代),每头雌鼠一生产仔16头,各代雌雄性别比例均为1:1,子代幼鼠均发育为成鼠,所有个体的繁殖力均相等,则从理论上计算,第n代产生的子代数为 头。

A. a × 8n-1 B. a × 8n+

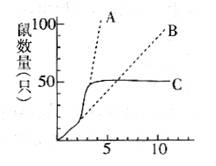

(5)若将雌雄成鼠各若干头,放在大小一定的笼内饲养,让它们交配繁殖,且供给足够的饵料和水,则笼内鼠数变化和饲养时间之间的关系,应为右图中的曲线 。

(5)若将雌雄成鼠各若干头,放在大小一定的笼内饲养,让它们交配繁殖,且供给足够的饵料和水,则笼内鼠数变化和饲养时间之间的关系,应为右图中的曲线 。

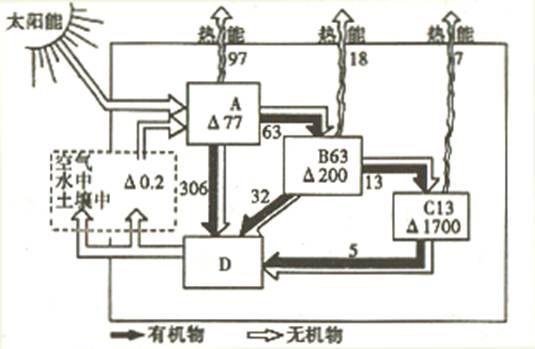

[例5]下图为某生态系统中,能量与物质流动关系示意图(图中△为有毒物质浓度百万分之一,即10-6,能量单位:kJ·cm2/年):

(1)从完成生态系统功能的角度,简要说明生产者的重要作用是 。

(2)该生态系统的总能量是 kJ·cm2/年;

(3)图中数值计算能量从A到B的传递效率是 %,其余的能量最终通过生物的 散失,由于生物在代谢中不能再利用 ,因此能量流动具有 特点;

(4)图中无机物箭头指 和CO2等物质的流动过程。图中D是 ,通过它们的 和 两种分解方式,将生物组织内的碳放回空气中。

(5)在生态系统中,碳循环始终与 结合在一起进行;

(6)从生态因素的角度看,存在 中的有毒物质,经 高度浓缩,因此 越高的生物受害越大。

第二课时

模拟试题

一选择题

1、(2006年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)不同的生态系统中枯枝落叶分解的速率不同(如下表)。

| 生 态 系 统 | 热带雨林 | 温带草原 | 北方森林 | 冻原 |

| 分解达95%所需时间(年) | 0.5 | 2 | 14 | 100 |

造成这种分解率差异的非主要影响因素是

A.光 B.微生物 C湿度 D.温度

2、(2006年江苏省高考综合考试理科综合试卷生物部分)被钓上钩的鲤鱼往往会释放一种化学物质留在钓钩上,从而使钓鱼人长时间钓不到鲤

鱼.这种现象在生物学上属于 ( )

A.种内斗争 B.种内互助 C.竞争 D.互利共生

A.种内斗争 B.种内互助 C.竞争 D.互利共生

3、(2006年江苏省高考综合考试理科综合试卷生物部分)下列生态学概念包括的范畴,从小到大排列正确的是 ( )

A.种群→个体→群落→生态系统→生物圈

B.个体→群落→生物圈→生态系统→种群

C.个体→种群→群落→生态系统→生物圈

D.群落→种群→个体→生物圈→生态系统

4、2006年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)下列有关干旱区域的生物与环境之间关系的叙述,正确的是

A.干旱区域的生态系统食物链少,抵抗力稳定性强

B.干早区域的生态系统自动调节能力弱,恢复力稳定性强

C.经干旱环境长期诱导,生物体往往发生耐旱突变

D.种群密度是限制干早区域生物种群数量增长的关键生态因素

5、2006 年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷)关于热带雨林生态系统,下列叙述不正确的是

A.动植物种类繁多,群落结构复杂 B.高温多雨,分解者的活动旺盛

C.恢复力稳定性比草原生态系统强 D.可用样方法调查某物种的种群密度

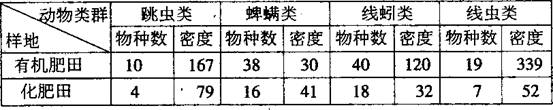

6、2006 年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)土壤动物能够促进农田生态系统物质循环并改良土壤结构,其类群组成和数量是评价农田生态环境的重要指标。下表是某农田使用两种肥料后4类土壤动物物种数和密度(个/m2)调查数据。

根据表中数据可以得到的正确结论是

A.化肥田土壤动物的物种多样性减少,营养结构简单

B.有机肥田的土壤动物数量大大增加,有机质减少

C.化肥田土壤动物个体总数减少,但是生物多样性提高

D.有机肥田的各类土壤动物密度总是大于化肥田

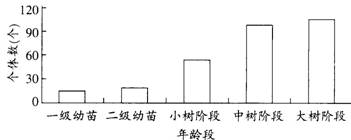

7、2006年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)右下图是某地区广东松的种群年龄结构调查结果,该种群的最终发展趋势是

A.总能量增加 B.种群密度下降 C.环境阻力不变 D.营养级能量降低

8、2006年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)在自然生态系统中,物质是能量的载体。下列叙述正确的是

A.能量可驱动物质循环 B.物质和能量可循环利用

C.能量只能在食物链中流动 D.能量和生物数量金字塔均可倒置

9、2006年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)生物柴油是以植物油和动物油脂等为原材料制成的燃料。研究表明生物柴油燃烧后SO2和颗粒物质排放很少,特别是CO等有害气体的排放量比化石燃料低11%—53%。使用生物柴油的优点是

①减少空气污染 ②缓解温室效应 ③不可再生 ④减少酸雨危害

A①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10、(2006年普通高等学校招生全国统一考试重庆卷)

10、(2006年普通高等学校招生全国统一考试重庆卷)

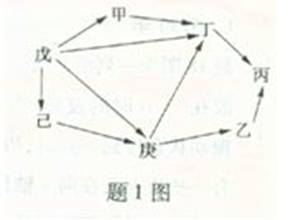

题1图是某生态系统的食物网示意图,甲一庚代表不同的生物.

箭头表示能量流动的方向和食物联系。下列叙述正确的是

A.此食物网中有六条食物链,丁占有四个不同的营养级

B.戊接受的太阳能是流经此生态系统的总能量

C.丙可利用的总能量小于乙和丁可利用的总能量之和

D.向此生态系统大量引人外来物种,可增强该系统的稳定性

二、非选择题

11、(2006年普通高考全国卷Ⅱ理科综合)种群数量变化受许多因素的影响。

①某种昆虫在不同温度和湿度条件下种群数量的变化如图。

据图回答:

![]()

在温度偏离最适温度或湿度偏离最适湿度条件下,昆虫种群数量会__________。一个生态因子的变化会影响____________________________________的作用。昆虫种群数量变化是温度和湿度________________________________的结果。

在温度偏离最适温度或湿度偏离最适湿度条件下,昆虫种群数量会__________。一个生态因子的变化会影响____________________________________的作用。昆虫种群数量变化是温度和湿度________________________________的结果。

②昆虫种群的大小由种群的_______________________________决定。

③经调查,第一年此种昆虫种群数量为N0,如果在理想条件下,每年增长率保持不变,且λ=1.3,第三年该种群数量为_____________________。

12、2006年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷) (6分)松毛虫是马尾松林的害虫,能取食马尾松针叶:松毛虫种群的爆发引起马尾松林成片死亡,造成严重的经济损失和生态后果。通过向马尾松林引入灰喜鹊,可以有效控制虫害。根据此材料回答:

(1)这种控制虫害的方法属于 ,具有长效、环保和无污染的特点;而农药防

治不可能取得长期持续的防治效果,原因是 .

(2)在这个生态系统中,灰喜鹊是 消费者;松毛虫属于第 营养级。

(3)据调查,人造马尾松林比天然马尾松林容易遭受松毛虫危害,原因是

.

13、. 2006年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试(北京卷)( 12 分)为合理利用水域资说,某调六小组对一个开放性水库生态系统进行了初步调查,部分数据如下表:

| 进水口浮游藻类数量 | 出水口浮游藻类数量 | 水库淤泥真菌、细菌数量 |

| 年均:1.93mg (干重)/L , | 年均:1.02mg (干重)/L , | 10 13~1015个/m2 |

(1)浮游藻类属于该生态系统成分中的 ,它处于生态系统营养结构中的 。

(2)浮游藻类数量少.能从一个方面反映水质状况好。调查数据分析表明:该水体具有一定的 能力。

(3)浮游藻类所需的矿质营养可来至细菌、直菌等生物的 ,生活在水库淤泥中的细菌代谢类型主要为 。

(4)该水库对游人开放一段时间后,检侧发现水体已被氮、磷污染。为确定污染源是否来自游人,应检测 处浮游藻类的种类和数最。

二轮复习之生物与环境答案

例1、[解析]本题主要考查生物种间关系。共生是两种生物共同生活在一起相互依赖彼此有利,数量曲线呈平行关系。捕食是指一种生物以另一种生物为食的现象,数量曲线分析有时相反,有时平行。竞争是两种生物生活在同样的环境条件中,由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象。竞争结果往往对一方不利,甚至会被消灭。

[答案]B

例2、[解析]本题不仅要判断两生物间的关系,还需要分析造成这种现象的原因。由甲图知,随培养时间的延长,草履虫的数量会逐渐增加,最终达到一个平衡值。但混合培养后,由于它们争夺共同的营养物质和生活空间而相互斗争,竞争的结果是适者生存。图像上是双小核草履虫取得明显优势,而大草履虫以失败死亡而告终。[答案]C

例3、从该题提供的选项看,只能通过现有年龄组成预测。[答案] A

例4、答案](1)D (2)BC (3)甲 增长型 (4)C (5)C

例5、[解析]这是一道全面考察生态系统结构和功能知识的学科内综合题。首先要分析图中各符号所代表的含义,图中所示的是一个生态系统,箭头所示这个生态系统的能量流动和物质循环的方向。我们知道流经生态系统的总能量是来自生产者所固定的太阳能,能量在各营养级的传递过程中是逐级递减的,其去路有三个方向:一是各营养级的生物在分解有机物用于生命活动时,总有一部分能量以热能的形式散失;二是大部分的能量未被下一个营养级所利用,其排泄物等流入分解者中;三是只有小部分流入下一个营养级。所以流经该生态系统的总能量应该是生产者中的能量的三个去路之和:97+306+63=466。由A到B的传递率=63÷466 ,以此类推。

[答案](1)能量流动、物质循环的基础 (2)466 (3)13.5% 呼吸作用 热能 递减单向(4)水、无机盐 分解者

有氧呼吸 无氧呼吸(发酵) (5)能量流动 (6)无机环境

食物链 营养级

1、A 2、B 3、C 4、B 5、C 6、A 7、BD 8、A 9、B 10、B

11、(1)减少(1分), 另一个生态因子(2分), 综合作用(2分)出生率和死亡率(1分)、迁出率和迁入率(1分),1.69 N0(1分)

12、1)生物防治,农药对具有抗药性的松毛虫不起作用2)次级,2 3)生物种类单一,自动调节能力差。

13、(l)生产者 第一营养级

( 2 )自动调节(或自净化)

( 3 )分解作用 异养厌氧型

( 4 )入水口