“稳态”专题复习

一、构建知识体系

“稳态”专题涉及到的内容包括内环境与稳态、生命活动调节、光合作用、人与生物圈、发酵工程等知识内容。“稳态”专题可构建以下知识网络体系 :

二、重点知识讲解

1、内环境是人体细胞生活的液体环境,指细胞外液,包括血浆、组织液、淋巴,三者之间的关系以及与外界环境、细胞内液之间的关系如下:

|

2、内环境的理化性质如温度、渗透压、各种化学物质的含量等能维持一个相对稳定的状态。如血液pH通常7.35—7.45之间,人体体温恒定37℃左右等。生理学家将正常机体在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,叫稳态。内环境的稳态其实是内环境理化性质的相对稳定。稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。当稳态被破坏,就会引起细胞新陈代谢紊乱,并导致疾病。例如当血液中Ca、P含量降低时,会影响骨组织的钙化,成年人表现为骨软化病,儿童表现为骨质生长障碍,骨化不全的佝偻病。血钙过高引起肌无力等疾病。内环境稳态包括水平衡、无机盐平衡、血糖平衡、体温恒定、血液pH稳态等。影响内环境稳态的主要因素一是外界环境条件的变化,如外界温度变化;二是细胞代谢活动,如人体剧烈运动,代谢加强,使血液pH下降。稳态的维持是神经调节和体液调节共同作用的结果。如血糖平衡的调节。

![]() 3、血液pH稳态指血液pH的相对稳定。正常人的血液的pH通常稳定在7.35——7.45之间,变化范围很小,主要通过血液中缓冲物质如H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4等调节。如人体剧烈运动时血液PH的调节可用下列反应式表示(剧烈运动产生较多的乳酸、碳酸等):NaHCO3+CH3CHOHCOOH(乳酸) CH3CHOHCOONa(乳酸钠)+H2CO3

3、血液pH稳态指血液pH的相对稳定。正常人的血液的pH通常稳定在7.35——7.45之间,变化范围很小,主要通过血液中缓冲物质如H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HPO4等调节。如人体剧烈运动时血液PH的调节可用下列反应式表示(剧烈运动产生较多的乳酸、碳酸等):NaHCO3+CH3CHOHCOOH(乳酸) CH3CHOHCOONa(乳酸钠)+H2CO3

H2CO3=H2O+CO2(可使呼吸加深加快,血液PH不致降低)

影响血液PH稳态的主要因素与摄食和机体代谢状态有密切关系。

4、机体水平衡是指水的摄入量与排出量相适应。机体代谢过程中需要水,机体通常对水的摄取入量与排出量相适应,保持机体内水的平衡。机体水的来源及去路如下图(成人每日的摄入量与排出量,单位mL):

机体内水保持平衡,主要通过如下图途径调节:

机体内水保持平衡,主要通过如下图途径调节:

“+”促进作用 “—”抑制作用

影响水平衡的主要因素有饮水、机体运动状态、机体健康状况等。

5、无机盐平衡:机体对Na+、K+等的摄入量与排出量维持动态平衡。机体代谢不但需要水,而且需要无机盐,一般情况下,人体摄取入量和排出量的无机盐是保持平衡的,人体无机盐的来源和去路如下:

|

| |

机体内无机盐平衡,主要通过以下途径调节(以Na+、K+平衡的调节为例):

|

“+”促进 “—”抑制

无机盐平衡主要与饮食、机体的运动状态、机体的健康状态有关。

人体内水和无机盐的平衡是在神经——体液的调节下,主要通过肾脏来完成的。

6、血糖平衡是血糖浓度的相对稳定。机体血液中的葡萄糖称为血糖,正常机体血糖浓度大约维持在80---120㎎/dL之间,机体血糖的来源和去路及血糖平衡如下图:

(+):促进 (—):抑制

影响血糖平衡的主要是血糖的来源、去路及机体代谢状况。

7、人的体温指人身体内部的温度。体温恒定是机体内部温度的相对稳定,正常情况下,体温会因年龄、性别等的不同在狭小的范围内变动。恒定的体温则是新陈代谢正常进行所必需的。人体体温的恒定是靠完善的体温调节结构来实现的。人在寒冷和炎热环 境条件下体温恒定调节途径如下图:

境条件下体温恒定调节途径如下图:

影响体温恒定的主要因素有机体代谢状态及外界环境因素的影响。

8、激素在血液中的含量是相对稳定的。激素含量过多或过少都会对机体有害。人体激素含量的稳态是通过反馈调节作用(在大脑皮层的影响下,下丘脑通过垂体调节和控制某些内分泌腺中激素的合成和分泌;而激素进入血液中,又叶绿素a可以反过来调节下丘脑和垂体中有关激素的合成和分泌)。如甲状腺激素的分泌调节:

![]()

(+)代表促进作用 (—)代表抑制作用

通过反馈调节途径,机体甲状腺激素含量维持相对稳定。

9、少数特殊状态的叶绿素a具有吸收、转化光能的功能。在光照条件下,具有吸收和传递光能作用的色素(全部叶绿素b,类胡萝卜素及绝大部分叶绿素a),将吸收的光能传递给处于特殊状态的叶绿素a,使这些叶绿素a被激发而失去电子(e)。脱离叶绿素a的电子经过一系列的传递,最后传递给一种带正电荷的有机物NADP+。失去电子的叶绿素a变成一种强氧化剂,能够从水分子中夺取电子,使水分子氧化生成O2和H+,叶绿素a由于获得电子而恢复稳态。在叶绿素a恢复稳态过程中,光能转换成电能。

10、生物圈的结构和功能能够长期维持相对稳定的状态,这一现象称为生物圈稳态。生物圈稳态得以维持主要有以下因素:第一、从能量角度看,源源不断的太阳能是生物圈维持正常运转的动力;第二、从物质方面看,大气圈、水圈和岩石圈为生物的生存提供了各种必需的物质;第三、生物圈具有多方面的自动调节能力。生物圈的稳态是人类社会和经济持续发展的基础。为了维持生物圈的稳态,人类应当改变自己的生产和生活方式,实现人类社会的可持续性发展。例如,在20世纪80年代建立起的生态农业,既可提高物质和能量的利用率,又可减轻环境污染,保护环境。生物圈稳态的破坏会带来一系列全球![]()

![]()

性环境危机。如酸雨等,酸雨的形成与硫循环密切相关,硫循环的示意图如下:

性环境危机。如酸雨等,酸雨的形成与硫循环密切相关,硫循环的示意图如下:

酸雨等全球性环境问题对生物圈的稳态造成严重的威胁,并且影响到人类社会的可持续发展。

11、发酵过程是发酵工程的中心阶段,在这个阶段,除了要随时取样检测培养液中的细菌数目、产物浓度等,以了解发酵进程,同时,还要及时添加必需的培养基组分,以满足菌种的营养需要。同时要严格控制温度、PH、溶氧、通气量与转速等发酵条件。保持发酵条件的稳态。因为环境条件的变化,不仅会影响菌种的生长繁殖,而且会影响菌种代谢产物的形成。例如:在谷氨酸发酵过程中,当PH呈酸性时,谷氨酸棒状杆菌就会生成乙酰谷氨酰氨;当溶解氧不足时,生成的代谢产物就会是乳酸或琥珀酸。

三、例题

1.用一定量的甲状腺激素连续饲喂正常成年小白鼠4周,与对照组比较,实验组小白鼠表现为( )

A.耗氧量增加、神经系统的兴奋性降低 B.耗氧量增加、神经系统的兴奋性增强

C.耗氧量减少、神经系统的兴奋性降低 D.耗氧量减少、神经系统的兴奋性增强

2.当人体饮水不足、体内失水过多或吃的食物过咸时,都会引起细胞外液渗透压升高(浓度升高),下丘脑感受到这种刺激后 ( )

A.在下丘脑部位产生渴觉,进而调节对水的摄入量

B.骨上腺分泌的醛固酮增加,促进肾小管对Na+的重吸收

C.下丘脑分泌,并由垂体后叶释放的抗利尿激素增加

D.肾小管和收集管对水的重吸收量减少

3.下列关于体温调节的叙述中,正确的是 ( )

A.下丘脑是感觉体温变化的主要中枢,是形成冷觉和热觉的部位

B.冷觉感受器分布在皮肤,温觉感受器分布在内脏器官

C.寒冷环境中出现“寒战(或战栗)”是立毛肌收缩的结果

D.在炎热环境中大量排汗并未带走热量,只有汗液蒸发才使热量散失

4.当人体处于饥饿状态时( )

A.肾上腺素分泌减少,胰高血糖素分泌增加

B.肾上腺素分泌增加,胰高血糖素分泌增加

C.肾上腺素分泌减少,胰高血糖素分泌减少

D.肾上腺素分泌增加,胰高血糖素分泌减少

5.胰高血糖素对小白鼠和人具有相同的生理作用。为了验证“胰高血糖素具有升高血糖的生理作用”,请以小白鼠为实验对象设计实验步骤,预测和解释实验应出现的结果,并写出实验结论。

(一)实验材料和用具:正常实验小白鼠2只,生理盐水,用生理盐水配制的适宜浓度的胰高血糖素溶液,班氏糖定性试剂,注射器,试管,烧杯等。

(二)实验步骤(实验提示:采用腹腔注射给药,给药剂量不作实验设计要求;给药1小时后,用注射器在小鼠膀胱处穿刺取尿液。)

(三)实验结果的预测、解释和结论:

附:参考答案:1.B 2.C 3.D 4.B

5.(二)实验步骤:

(l)确定1只鼠为实验鼠,腹腔注射胰高血糖素溶液;另一只鼠为对照鼠,腹腔注射等容量生理盐水。

(2)将两支试管分别编号为1号和2号,各加入等量的班氏糖定性试剂。

(3)给药1小时后,对两只小白鼠采尿液,实验鼠尿液放入1号试管内,对照鼠尿液放入2号试管内。

(4)将两支试管摇匀后,放入盛有开水的烧杯内加热煮沸,待冷却后,观察两支试管溶液颜色的变化。

(三)实验结果的预测、解释和结论:

l号试管中应该出现砖红色沉淀,表明实验鼠尿液中有葡萄糖;2号试管中仍为蓝色溶液,表明对照鼠尿液中无葡萄糖。

实验结论:实验鼠血糖升高,超过一定数值而出现糖尿,是胰高血糖素具有升高血糖的生理作用所引起的。

四、反馈测评

1.人体内有多种激素能够调节血糖的含量,下列与此有关的表述中正确的是( )

A.胰岛A细胞分泌的胰岛素是唯一能够降低血糖含量的激素

B.胰高血糖素可以抑制胰岛素的分泌,促使血糖含量升高,与胰岛素呈拮抗作用

C.肾上腺素是肾脏分泌的,它能促进肝糖元分解为萄葡糖,使血糖含量升高

D.当血糖含量升高时,下丘脑可通过神经的作用,使胰岛素分泌增加

2.下列与光合作用有关的叙述中,不正确的是 ( )

A.离体的叶片可进行光合作用,并能在叶内检测到淀粉的存在

B.光反应产生NADPH和ATP所需的能量来自于少数叶绿素a将光能转变成的电能

C.提取的叶绿体色素溶液只要给予适宜的温度、光照和CO2,可进行光合作用

D.胡萝卜素和叶黄素在光合作用中的作用是吸收光能、传递光能

3.草原生态系统区别于森林生态系统的特点是 ( )

①群落结构复杂 ②动物大都具有挖洞或快速奔跑的行为 ③种群密度和群落结构常发生剧烈变化 ④植物以草本为主 ⑤具有较强的抵抗力稳定性和恢复力稳定性

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

4.科学家通过研究发现,人的血液pH通常在7.35~7.45之间,变化不大的原是 ( )

①H2CO3/NaHC03、NaH2P04/Na2HPO4等多对缓冲物质对血液酸碱度起缓冲作用 ②通过呼吸系统可不断排出CO2 ③血浆中过多的碳酸氢盐可以由肾脏随尿排出体外 ④神经系统对呼吸运动强度的调节有利于维持血液pH的相对稳定 ⑤食物中的碱性物质与新陈代谢产生的酸性物质所构成的缓冲对调节了血液pH

A.只有① B.只有①②③ C.只有①②③④ D.只有①②③⑤

5.下列与人体生命活动有关的叙述中错误的是( )

A.甲状腺机能亢进的患者往往表现为食量大、身体消瘦、精神亢奋

B.花粉引起人体过敏反应,毛细血管壁通透性增加,会造成局部红肿

C.胰岛素与胰高血糖素的拮抗作用是维持内环境稳态的重要因素之一

D.许多流感患者并不用药也可在一周左右痊愈,因为吞噬细胞清除了流感病毒

6.(9分)小白鼠是恒温动物。科学家们在实验中发现,如果

破坏了小白鼠的下丘脑,它就不再具有维持体温恒定的能力了。

(1) 这个实验说明了

。

本实验的参照是

(1) 这个实验说明了

。

本实验的参照是

。

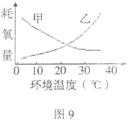

(2)正常小白鼠的体温调节类型与图9所示的 相同。

(3)(4分)研究者如何确定实验动物的体温是否恒定?

。若研究者要对实验鼠被破坏下丘脑之前24

小时和破坏下丘脑以后24小时的体温分别进行测量记录(测量间

隔为4小时),请你为该实验设计一个合理的体温记录表。

(4)(2分)若研究者仅根据一只小白鼠实验结果便做出了前面的结论,你认为该结论

可靠吗?为什么? 。

7.为了验证胰岛素具有降低血糖的作用,以小鼠活动状况为观察指标设计实验。

某同学的实验方案如下:

①将正常小鼠随机分成A、B两组,观察并记录其活动状况。

②A组小鼠注射适量胰岛素溶液,B组注射等量生理盐水。一段时间后,A组小鼠会出

现四肢无力,活动减少,甚至昏迷等低血糖症状,B组活动状况无变化。

③A组小鼠出现低血糖症状后,分别给A、B两组小鼠注射等量葡萄糖溶液。一段时间

后,A组小鼠低血糖症状缓解,B组活动状况无变化。

该实验方案可以说明胰岛素具有降低血糖的作用。请回答:

(1)该实验原理是:

(2)分析小鼠注射胰岛素溶液后出现低血糖症状的原因:

(3)胰岛素在血糖平衡调节中的作用是:

附参考答案:1.D 2.C 3.C 4.C 5.D

6. (1)调节体温的主要中枢在下丘脑 实验前动物的状态(或小白鼠被破坏下丘脑之前的状)(2)甲 (3)多次等时间间隔测量动物体温 测量记录表

| 测量时间 (间隔4小时) | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 |

| 处理前动物体温 | |||||||

| 处理后动物体温 |

注:①测量记录必须7次,若少于7次,则扣1分;②没有处理前后的区分,只列连续14次或14个测量时间的表格,不得分。

(4)不可靠 因为一次实验具有偶然性,应进行多次重复实验,如均得到相同的结果,上述结论才可靠。

7.(1)胰岛素具有降低血糖的作用。体内胰岛素含量过高时,引起血糖下降,机体出现活动减少,甚至昏迷等低血糖症状,此症状可以通过补充葡萄糖溶液得到缓解。

(2)注射胰岛素溶液后,血糖含量下降,小鼠组织细胞特别是脑组织细胞因血糖供应减少,导致能量供应不足而发生功能障碍,从而引起低血糖症状。

(3)胰岛素可使组织细胞对血糖的利用增加,同时使血糖来源减少,从而使血糖含量减少。