生物的变异与生物进化练习

一、选择题(共35小题,每题2分)

1.(2002年广东、河南、广西高考题)已知普通小麦是六倍体,含42条染色体。有关普通小麦的下列叙述中,错误的是

A.它的单倍体植株的体细胞含21条染色体 B.它的每个染色体组含7条染色体

C.它的胚乳含3个染色体组 D.离体培养它的花粉,产生的植株表现高度不育

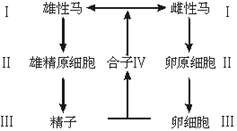

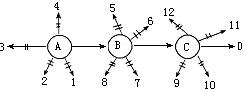

2.下图为马的生活史,有关此图的叙述中正确的是

①有丝分裂发生在Ⅰ→Ⅱ、Ⅳ→Ⅰ ②基因重组发生在Ⅲ→Ⅳ之间 ③基因突变可发生在Ⅰ→Ⅱ、Ⅱ→Ⅲ、Ⅳ→Ⅰ ④Ⅳ为新个体发育的起点

A.①②③ B.①④ C.①③④ D.②③④

3.韭菜的体细胞中含有32条染色体,这些染色体从形态和大小方面分为8种,由此可知韭菜是

A.二倍体 B.四倍体 C.六倍体 D.八倍体

4.某基因的一个片段在解旋时,一条链上的一个碱基发生了差错,由C变成了G,该基因复制3次后,发生突变的基因占全部基因的

A.12.5% B.25% C.50% D.100%

5.用花药离体培养出马铃薯植株,当该植株的细胞进行减数分裂时,观察到染色体正常联会,此时该细胞内共有12个四分体。据此现象可以推知,马铃薯正常个体细胞内共有多少个染色体组

A.2个 B.3个 C.4个 D.6个

6.在减数分裂过程中,由于偶然原因,果蝇的一对性染色体没有分开,由此产生的不正常的卵细胞的染色体数为

A.3或3+XY B.3+X或3+Y C.3或3+XX D.3或3+X

7.水稻的某三对性状,分别由位于非同源染色体上的三对等位基因控制。利用它的花药进行离体培养,再用浓度适当的秋水仙素处理。经此种方法培育出的水稻植株,其表现型最多可有

A.1种 B.4种 C.8种 D.16种

8.普通小麦的体细胞在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,染色体组数分别是

A.6、3 B.6、1 C.12、3 D.12、6

9.普通小麦是六倍体(6x=42),它的单倍体体细胞、叶肉细胞、胚乳细胞和极核中染色体数分别是

A.21、43、63、21 B.21、42、63、7 C.7、42、63、21 D.21、43、43、7

10.下列关于单倍体的叙述,错误的是

A.体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体 B.未受精的卵细胞发育成的新个体

C.单倍体的体细胞中只有一个染色体组 D.由二倍体的一个配子发育成的植株是单倍体

11.下列叙述,正确的是

A.玉米的花粉粒含有一个染色体组是单倍体

B.蜜蜂中工蜂是未受精的卵发育成的,所以它是单倍体

C.四倍体西瓜与二倍体西瓜杂交,能得到三倍体西瓜种子

D.某植物体细胞有3个染色体组,由种子发育而来,它是单倍体植物

12.如果基因中4种脱氧核苷酸的排列顺序发生变化,其一定会导致

A.密码子的改变 B.遗传信息的改变 C.遗传规律的改变 D.染色体变异

13.下列属于染色体变异的是

①花药离体培养后长成的植株 ②染色体上DNA碱基对的增添,缺失

③非同源染色体的自由组合 ④染色体之间发生相应部位的交叉互换

⑤唐氏综合症患者细胞中的第21号染色体有3条

A.①④⑤ B.②④ C.②③④ D.①⑤

14.下列有关基因突变的叙述中,正确的是 ( )

A.生物随环境改变而产生的适应性的突变

B.由于细菌的数量多、繁殖周期短,因此其基因突变率很高

C.基因突变在自然界的物种中广泛存在

D.自然状态下的突变是不定向的,而人工诱变如航天器搭载种子或幼苗产生的突变多是

定向的

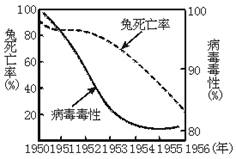

15.1950年,为除去对农作物构成重大危害的兔,澳洲使用了能引起兔致命疾病的病毒。下图是对此后六年间兔的致死率和病毒的毒性变化进行调查的结果。生物学家从上面的结果中得知一种事实,即兔因发生遗传性的变异而对病毒产生抗性;病毒也因遗传的变异而毒性减小。以此为根据而得出结论:在较短的期间内,兔和病毒已协同进化了。关于兔子和病毒进化的说明中,恰当的进化原因是

①隔离 ②自然选择 ③突变 ④定向进化

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

16.抗药性昆虫的出现,说明了

A.杂交优势 B.生物器官有用的进化,无用的退化

C.适者生存,不适者被淘汰 D.生物发生了定向变异

17.抗扰流感的疫苗,每过几年就要更换新的,因为流感病毒已经产生了高度的抗药性。这种抗药性产生合理的解释是

A.流感病毒的获得性遗传的结果 B.病毒对疫苗产生了定向变异

C.疫苗对病毒的抗药性变异进行了定向选择的结果

D.流感疫苗诱发病毒产生突变

18.有翅昆虫有时会出现残翅和无翅的突变类型,这类昆虫在正常情况下很难生存下去,但在经常刮大风的海岛上,它们却能避免被海风吹到海里淹死。这说明

A.突变对生物体是有害的 B.突变是产生生物进化的原材料

C.突变的有利和有害是相对的,它取决于生物的生存环境 D.突变对生物体是有利的

19.下列不存在生殖隔离的是

A.东北虎和华南虎 B.马和驴杂交后代不育

C.鸟类和青蛙 D.山羊和绵羊杂交后杂种不活

20.从某种群中随机抽出50个个体,测知基因型为AA、Aa和aa的个体分别是15、30和5个。在这个种群中,A基因的基因频率为

A.60% B.40% C.45% D.55%

21.有一个老鼠的种群,最初全部生活在一个地域,一条新建的高速公路将该种群分为A、B两个种群。如果A种群生活的地区发生了一系列的环境变化,而B种群的地区变化不大,种群A进化的速率很可能是

A.最初比B慢 B.最初比B快

C.与B相同 D.开始比B慢,然后比B快

22.下列哪项不属于生物进化的过程

A.种群中基因频率发生变化的过程 B.种群中个体表现型发生变化的过程

C.新物种产生的过程 D.自然选择的过程

23.下表以L、M、N和P为代号,给出了人、黑猩猩、马和袋鼠4种动物的某种血红蛋白氨基酸同源性的百分率。请指出它们的对应关系

| L | M | N | P | 被选答案 | 人 | 黑猩猩 | 马 | 袋鼠 | ||

| L | 100 | 90 | 82 | 97 | A. | L | M | N | P | |

| M | 90 | 100 | 82 | 90 | B. | P | N | M | L | |

| N | 82 | 82 | 100 | 82 | C. | L | P | M | N | |

| P | 97 | 90 | 82 | 100 | D. | M | N | L | P |

24.从人类群体的一个样本中发现:AB(IAIB)血型23人,O(ii)血型441人,B(IBi)血型371人,A(IAi)血型65人,则IA、IB和i的基因频率分别为

A.0.03、0.45、0.52 B.0.04、0.15、0.81

C.0.05、0.22、0.73 D.0.06、0.44、0.5

25.现代生物进化理论的基本观点是

①种群是生物进化的单位 ②生物进化的实质是种群基因频率的改变 ③生物进化是长期应用的结果 ④进化的根本原因是遗传

A.① B.①② C.①②③④ D.①②③

26.在美国的一次大风暴后,有人搜集了136只受伤的麻雀,把它们饲养起来,结果活下来72只,死去64只。在死去的个体中,大部分是个体比较大,变异类型特殊的,而生存下来的个体中,各种性状大都与平均值相近,下列说法正确的是

A.变异等于死亡 B.自然选择不会改变物种

C.离开常态型变异的个体易被淘汰 D.不产生变异的生物才能生存

27.基因A、a决定西红柿茎的紫色和绿色,基因C、c决定缺刻叶与土豆叶。一样品中有204棵紫色缺刻叶,194棵紫色土豆叶,102棵绿色缺刻叶,100棵绿色土豆叶,则土豆叶基因频率与绿色茎的基因频率分别为

A.0.5,0.33 B.0.3,30.5

C.0.3,0.42 D.0.5,0.61

28.已知人眼的褐色(A)对蓝色(a)是显性。在一个有30000人的人群中,蓝眼人有3600人,褐

眼的有26400人,其中纯合体有12000人。那么,在这一个人群中A和a基因频率分别为

A.0.64和0.36 B.0.36和0.64 C.0.50和0.50 D.0.82和0.18

29.在某一个人群中,已调查得知,隐性性状者为16%,问该性状不同类型的基因频率是多

少?(按AA、Aa、aa顺序排列答案)

A.0.36,0.48,0.16 B.0.48,0.36,0.16

C.0.16,0.48,0.36 D.0.16,0.36,0.38

30.对以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的正确理解是

①环境改变使生物产生适应性的变异 ②隔离是新物种形成的必要条件

③变异是不定向的 ④变异是定向的

⑤自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向

A.②④⑤ B.②③⑤ C.①②④ D.①③⑤

31.达尔文在加拉帕戈斯群岛上发现几种地雀,用现代进化理论解释错误的是

A.经过长期的地理隔离而达到生殖隔离,导致原始地雀物种形成现在的几个地雀物种

B.地理隔离—旦形成,原来属于同一物种的地雀很快进化形成不同的物种

C.这些地雀原先属于同一雀种,从南美大陆迁来后,逐渐分布在不同的群岛,出现不同

的基因突变和基因重组

D.自然选择对不同的种群的基因频率的改变所起的作用有所差别,最终导致这些种群的

基因库变得很不相同,并逐步出现生殖隔离

32.昆虫的保护色越来越逼真,它们的天敌的视觉也越来越发达,结果双方都没有取得明显

的优势。说明

A.自然选择不起作用 B.生物为生存而进化

C.双方在斗争中不分胜负 D.双方相互选择共同进化

33.下列关于隔离的叙述,不正确的是

A.阻止了物种间的基因交流

B.对所有的物种来说,地理隔离必然导致生殖隔离

C.种群基因库间的差异是产生生殖隔离的根本原因

D.不同的物种之间必然存在着生殖隔离

34.现代达尔文主义认为:种群是生物进化的基本单位,突变、选择、隔离是新物种形成的

基本环节,其中新物种形成的必要条件是

A.基因突变 B.选择 C.生殖隔离 D.物种分化

35.某一个种群中某种可遗传的变异性状出现的频率增加,这很可能

A.那个性状对环境有很大的适应性

B.该种群的全体成员都是那个性状的纯合体

C.那个变异性状是由环境条件引起的

D.控制那个性状的基因是隐性的

请将选择题答案填入表内:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |

二、简答题(有10题,共80分)

36.(5分)人类的正常血红蛋白(HbA)β链第63位氨基酸是组氨酸,其密码子为CAU或CAC,

当β链第63位组氨酸被酪氨酸(UAU或UAC)替代后,出现异常血红蛋白(HbM),导致一

种贫血症;β链第63位组氨酸被精氨酸(CGU或CGC)所替代而产生的异常血红蛋白(HbZ)

将引起另一种贫血症。

(1)写出正常血红蛋白基因中,决定β链第63位组氨酸密码子的碱基对组成。

(2)在决定β链第63位组氨酸密码子的DNA三个碱基对中,任意一个碱基对发生变化都将

产生异常的血红蛋白吗?为什么?

37.(4分)下列是四个基因型不同的生物体细胞,请分析回答:

(1)图A的生物是___________倍体。

(2)图B的生物是___________倍体。

(3)图C的生物体细胞含___________个染色体组。

(4)图D的生物体细胞含___________个染色体组。

38.(9分)下图表示一些细胞中所含有染色休,根据图回答:

(1)图A所示是 倍体细胞,其每个染色体组含有 条染色体。

(2)图C所示是 倍体细胞,其中含有 对同源染色体。

(3)图D表示一个有性生殖细胞,它是由 倍体生物经减数分裂产生的,内含 个染色体组。

(4)图B若表示一个有性生殖细胞,它是由 倍体生物经减数分裂产生的,由该生殖细胞直接发育成的个体是 倍体,每个染色体组含 条染色体。

|

39.(5分)在35亿年前,地球上出现了原始生命,当时地球表面没有游离的氧,但存在大量的

有机物。到距今31亿年时,地球上出现了微生物A,由于这种生物的出现,使地球上的

大部分有机物被消耗掉。到距今25亿年时,生物B的出现使大气中的含氧量逐渐增多。

以后,经过漫长的年代,形成了生物C、D、E等,经测定,它们的细胞内都含有一种叫

做细胞色素C的物质(与有氧呼吸有关)。根据以上叙述回答下列问题:

(1)原始生命的新陈代谢类型是 。

(2)物种A和物种B在代谢方式上根本区别是 。

(3)物种D的异化作用类型是 。

(4)物种A和B最可能是 生物,物种C最可能是 生物(原核或真核)

40.(8分)下图是加拉帕戈斯群岛上物种演化的模型,A、B、C、D为四个物种及其演化关系,

据图回答:

|

|

|

| B | 甲岛 | |||

|

|

| D C | 乙岛 |

(1)A物种进化为B、C两个物种的两个外部因素是 和 。

(2)甲岛上的B物种迁到乙岛后,不与C物种进化为同一物种的原因是 。

(3)迁到乙岛的B物种进化为D物种的原因是 。

41.(5分)下图表示物种形成的过程,图中小圆圈表示物种,箭头表示物种产生变异,带有两

条短线的箭头被淘汰的变异个体。请据图回答下列问题:

(1)请你运用现代生物进化理论,将上图物种形成的基本过程,用文字归纳为三个基本环

节: 、 、 。

(2)用字母(或数字)表示物种形成的过程: 。

(3)用字母(或数字)表示自然选择的方向: 。

42.(15)下面是关于果蝇对DDT抗药性的进化实验。

实验一:将一个果蝇群体(第—代)饲养到一定规模后,用涂有a浓度DDT的玻璃片处理,将成活下来的果蝇后代(第二代)继续饲养到一定规模后用2a浓度的DDT处理,将成活下来的果蝇的后代(第三代)用3a浓度的DDT处理……用同样的方法逐代将DDT浓度增加1a处理果蝇。到第15代,DDT浓度增加至15a仍有能抗15a浓度DDT的果蝇成活。因此,实验者认为,果蝇的变异是“定向的”,即是在环境条件(DDT)的“诱导”下产生的,并且认为,该实验证实了拉马克“用进废退学说”的正确性。

另有学者发现了“实验一”设计的缺陷,怀疑实验一得出的结论的科学性。因而设计了实验二。

实验二:将若干对雌雄果蝇分别饲养成若干个家系(家系:一对果蝇子女),此为第一代,然后将每个家系分成两半,用a浓度分别处理每个家系的一半。然后在有果蝇成活的家系的另一果蝇中,再培养若干个家系(第二代)将每个家系分成两半,用2a浓度的DDT处理每个家系的一半。在有果蝇成活的家系的另一半中,再培养若干个家系(第三代),用3a浓度的DDT处理每个家系的一半……用同样的方法逐代将浓度增加1a处理果蝇。到第15代时,浓度增加至15a,也产生了能抗15a浓度DDT果蝇群体。然而,这些具有抗药性的果蝇的父母并没有接触过DDT。

你认为:

(1)实验一得出不正确结论的原因是什么?

(2)分析实验二,其中的哪些事实支持达尔文进化论的观点?

(3)假设在第15代中,用15a浓度的DDT处理后的果蝇成活率为4%,那么,从未经过DDT

处理的另一半也用同样浓度的DDT处理,成活率如何?请用达尔文进化学说加以解释

原因。

43.(13分)根据材料回答下列问题:

材料1 英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蠖,它夜间活动,白天栖息在树干上。

材料2 自然条件下桦尺蠖触角和足有长的也有短的,体色有深些的也有浅些的。

材料3 试验表明,桦尺蠖之间能进行相互杂交,黑色的桦尺蠖杂交能产生浅色的华尺

蠖,而浅色的桦尺蠖之间杂交其下代都是浅色的。

材料4 19世纪中叶以前,浅色的桦尺蠖数量较多,到20世纪中叶则是黑色的桦尺蠖成

了常见类型。这种现象被称为桦尺蠖的“工业黑化现象”。

材料5 桦尺蠖的黑色是由显性基因S控制的,浅色是由隐性基因s控制的。19世纪中叶以

前的桦尺蠖种群中S基因的频率只有5%以下,而到了20世纪中叶则上升到95%以

上。

(1)材料1说明 。

(2)材料2说明 。

(3)材料3说明 。

(4)材料4中桦尺蠖的“工业黑化现象”说明 。

(5)材料5中基因S频率变化的原因是 。

(6)生物变异是否是定向的 ;基因频率的改变是否是定向的 ;

自然选择是否是定向的 。

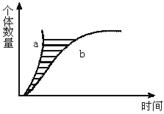

44.右图为某种群在不同生态环境中的增长曲线,请据图回答:

44.右图为某种群在不同生态环境中的增长曲线,请据图回答:

(1)如果种群处于一个理想环境中,种群内个体数量增长曲线为a。用达尔文进化论观点分析,这是由于生物具有___________的特征。

(2)如将该种群置于有限制的自然环境中,种群内个体数量的增长曲线为b。用达尔文进化论观点分析,图中阴影部分表示在生存斗争中___________。 (3)从种群特征来看,影响种群密度的主要方面是___________、___________、___________、___________。

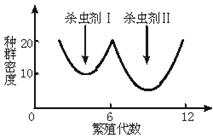

45.下图为对一块马铃薯甲虫成灾区使用两种杀虫剂的实验结果曲线图,试从学过的生物学知识分析:

(1)曲线下降为什么不可能达到0?

___________________________________________________。

(2)曲线回升是通过___________之间的___________来实现的。

(3)杀虫剂的使用对甲虫起了___________作用,这种作用是___________的,结果导致甲虫抗药性___________。

(4)根据以上分析,使用杀虫剂治虫有其缺点,主要有:①____________________,②____________________。针对这种缺点,你认为消灭害虫应采用的较好的方法有(举出在生物学中所学过的两种方法):

①__________ ___; ②_____ ______。

生物的变异与生物进化练习答案

1- 5CCBCC; 6-10CCDAC; 11-15CBDCC;

16-20CCCAA; 21-25BBCCB; 26-30CAAAB; 31-35BDBCA

36.(5分)(1) ![]() /(2)不一定(1分)。原因是:当

/(2)不一定(1分)。原因是:当![]() 中第三对碱基发生A•T→G• C or G•C→A•T变化时,产生的密码子为CAC or CAU,仍然是组氨酸的密码子,因而不影响产生正常的血红蛋白(2分)。

中第三对碱基发生A•T→G• C or G•C→A•T变化时,产生的密码子为CAC or CAU,仍然是组氨酸的密码子,因而不影响产生正常的血红蛋白(2分)。

37.(4分)(1)四 (2)二 (3)一 (4)三

38:(9分)(1)二 ;2 (2)二;3 (3)二;1 (4)六;单;3

39.(5分) (1)异养厌氧 (2)能否将无机物合成有机物 (3)需养型4.原核、真核

40.(8分) (1)自然选择 地理隔离 (2)B与C之间已形成生殖隔离。 (3)现代生物进化论认为:A物种原是同一自然区域的生物类群,后来,同一物种的生物有的在甲岛生活,有的在乙岛生活,由于甲、乙两岛的环境条件不同使得同物种的两个种群的基因频率发生不同的定向改变。再加上甲、乙两岛由于地理隔离,甲岛上生活的种群不能跟乙岛生活的种群自由交配,使不同种群的基因库各不相同。所以,最后的进化结果是形成两个物种。甲岛上的B物种迁回乙岛后,由于各自种群的基因库已发生改变,加之二者的生殖隔离,因此,B物种不会与C物种共同进化为一个相同的新物种,而是各自独立的进化,如迁回乙岛的B物种进化为D物种,D物种在B物种的基础进化为D物种的原因是,因甲、乙两岛的环境条件不同,再加上由于地理隔离导致生殖隔离,不能与B物种自由交配。

41.(5分) (1)突变和基因重组/自然选择/隔离 (2)A→B→C→D (3) A→B→C→D

42.(15分)(1)①在实验中,对所有的果蝇都进行了处理,缺乏对照组,只注重实验结果——“DDT浓度增加至15a仍有能抗15a浓度DDT的果蝇成活”,忽视了实验过程——大量不适应的果蝇个体死亡。所以,把DDT所起的选择作用当成了“诱导”,即支持“用进废退”的观点。 ②在理论上,把生物群体的进化当成了个体的变异,从而得出“个体的变异是定向的”错误结论。 (2)①“具有抗药性的果蝇的父母并没有接触过DDT”,即果蝇抗药性的产生在环境变化(DDT处理)之前,说明DDT对果蝇变异所起的作用不是“诱导”而是选择,果蝇的变异是生物进化的内在因素。 ②由于DDT的选择作用,果蝇抗药性逐代加强,说明生物的适应性形成是自然选择的结果;也说明了定向的自然选择决定了生物进化的方向。 ③在有果蝇存活的家系的后代中,用DDT处理,有的成活,有的死亡,说明果蝇个体的变异是不定向的。 (3)也在4%左右。在果蝇中,存在着不同抗药性的个体,其变异的产生在环境变化(DDT处理)之前。经过DDT的选择作用,能适应环境(具有较强抗药性)的个体生存下来,抗药性差的个体被淘汰。果蝇抗药性的性状能够遗传给后代。经过多代的选择,抗药性的性状得到积累并加强。第15代果蝇为同一个家系,具有相似的遗传性状,所以,对同样浓度DDT的适应程度基本相同。43.(13分)(1)说明生物具有应激性和适应性(2分) (2)说明生物存在着变异现象(2分) (3)说明这些桦尺蠖是属于同一个物种,黑色是显性性状,是由显性基因控制的(2分) (4)这是自然选择的结果,环境对生物的生存会产生影响,自然选择是通过生存斗争来实现的(2分) (5)自然选择使物种基因频率定向改变(2分) (6)不定向(1分)/是定向(1分)/是定向(1分)/

44(6分).(1)过度繁殖 (2)未能存活的个体 (3)年龄结构 性别比例 出生率 死亡率 45.(10分)(1)由于甲虫存在变异,部分甲虫具有抗药性 (2)甲虫与杀虫剂 生存斗争 (3)选择 定向 增强 (4)使害虫形成抗药性 对环境造成污染 采用激素防治 用生物防治(以虫治虫)