第二届IBO试题

四选一型题

1.叶片中上升液流中水分子的运输途径是:

A 气孔→叶肉细胞→木质部 B 木质部→叶肉细胞→气孔

C 韧皮部→木质部→叶肉细胞 D 韧皮部→叶肉细胞→气孔

2.植物细胞中由两层膜与细胞质分开的细胞器是:

A 只有细胞核 B 只有线粒体和质体

C 细胞核、线粒体和质体 D 线粒体、溶酶体和质体

3.土壤中发生的下列过程中哪一个对维管植物是无用的

A 大气中氮的固定 B 铵化合物的氧化

C 亚硝酸盐被氧化为硝酸盐 D 硝酸盐被还原为氮气

4.土壤表层中的种子前发后,根总是垂直向下长,与种子存在的位置(横放,竖放等)无关。其原因是:

A 负向光性 B 正向地性(正向重力性)

C 土层的结构 D 正向水性

5.有机物在下列情况下通过木质部被运输:

A 只有在秋天落叶后 B 只在夜间

C 只有当落叶树的芽展放时 D 永远不会

6.下列哪一项不是细菌的特征?

A 有细胞结构 B 是二倍体

C 可用复合显微镜看到它们 D 单生、寄生或共生生物

7.下列哪项检验中如发现有大肠杆菌并非异常?

A 饮用水 B 新生儿粪便 C 成人粪便 D 成人尿

8.在人体哪一部分存在表皮葡萄球菌即可引起疾病?

A 皮肤表面 B 鼻腔 C 腹腔 D 阴道

9.用下列哪种情况的肺炎球菌感染健康小鼠会使之生病和死亡?

A 加热杀死的 B 活的,但缺乏多糖荚膜

C 加热杀死的肺炎球菌和缺乏细胞荚膜的肺炎球菌的混合物

D 既缺乏多糖又加热杀死的

10.病毒可能含有:

A 仅DNA B 仅RNA C DNA和 RNA D DNA或RNA

11.以下有关固氮菌属的叙述哪一项是错的?

A 一种原核生物 B 一种化能异养生物

C 一种需氧菌 D 凡能固定大气中的氮的细菌

12.确定四类不同植物的检索表是:

1.具有维管组织……………………………2

无维管组织 ……………………………植物A

2.雄配子具鞭毛……………………………3

雄配子不具鞭毛…………………………植物B

3.孢子是同型 ……………………………植物C

孢子是异型 ……………………………植物D

其中哪类植物是被子植物?

13.有花植物孢子体是2倍体,其胚乳是:

A 1N B 2N C 3N D 4N

14.下列图解说明绿色植物生活史的各个时期和过程。

下列成对的过程,哪两个对物种的多样性贡献最大?

A 1和2 B 1和4 C 2和5 D 3和4

15.所有菌类(mycota)的特征是:

A 孢子生殖 B 异养 C 菌丝 D 产生担子果

16.被子植物在近代地球植物区系中占优势是由于:

A 具有发育良好的组织,进行高度安全的新陈代谢

B 它们具有产生种子的器官——花

C 它们具有C3和C4光合作用

D A+B+C

17.什么植物细胞死去后仍具有功能?

A 形成层 B 筛管 C 厚角组织细胞 D 导管

18.真菌的细胞壁主要成分是:

A 葡萄糖 B 纤维素 C 果胶质 D 见丁质

19.苔藓植物在进化过程中成为一盲枝是因为:

A 它们无真正的根 B 它们的维管组织发育不良

C 在生活史中配子体占优势 D 有性生殖依靠水

20.每年秋天你患无嗅觉和水汪汪的眼病,经医生检查说你是由于豚草(Ambrosia)植物花粉的反应,你推测豚草是:

A 高大植物 B 虫媒传粉 C 风媒传粉 D 分泌植物杀菌素

21.松树叶细胞中具有24条染色体,它的胚乳含有多少条染色体?

A 12 B 24 C 36 D 48

22.下列成对的变态器官中,哪对为同源器官?

A 葡萄卷须和豌豆卷须 B 葡萄卷须和草莓长匐茎

C 葡萄卷须和山植皮刺 D 针叶和仙人掌皮刺

23.人的前肢与鸟的翅膀有共同结构。这是因为:

A 鸟类起源于哺乳类

B 鸟类与哺乳类有共同祖先

C 哺乳类对它们的环境的适应比鸟类差

D 鸟类与哺乳类都很好地适于飞翔

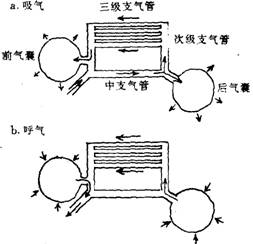

24.空气通过鸟肺:

A 在吸气时,空气是从尾方到头方穿过肺

B 在呼气时,空气是从头到尾通过肺

C 在吸气与呼气时,均从尾到头通过肺

D 吸气时从头到尾,呼气时从尾到头

25.在野外,北极熊不吃企鹅是因为:

A 在野外,它们彼此不相遇 B 企鹅游泳比北极熊快

C 企鹅成群生活在一起,进攻它们是危险的 D 企鹅肉有毒

26.疟疾是由什么引起的?

A 蚊子叮咬 B 沼泽的潮湿空气 C 疟原虫 D 芽孢杆菌

27.所有的肠道寄生蠕虫:

A 不具消化系统 B 强大的生殖能力 C 没有感觉器官 D 雌雄同体

28.海绵动物的消化是在:

A 肠道外 B 中央腔内 C 细胞内 D B+C

29.环节动物和节肢动物的共同特征是:

A 具外骨骼 B 有附肢 C 闭管循环系统 D 分节

30.椎实螺是一种生活在水中的肺螺类,它的卵产在:

A 植物的水上部分 B 堤坝的土壤中 C 植物的水下部分 D 淤泥中

31.扁虫(扁形动物门涡虫纲):

A 无循环系统,身体细胞以扩散的形式得到营养和氧气

B 有一个心脏,闭管式循环

C 有开放式循环系统

D 因无器官,故不需循环系统

32.蜜蜂(意蜂)螫人是用:

A 变形的交配器官 B 变形的腹部体节

C 变形的产卵器 D 以上均不是

33.狂蝇科的昆虫,俗称羊蝇,它的雌虫取食:

A 血 B 植物汁液 C 有蹄类动物的粪便 D 以上均不对

34.一个男孩血型为O,母亲为A型,父亲为B型。这男孩的妹妹有和他一样血型的概率是:

A l/16 B l/8 C 1/4 D 1/2

35.常染色体是:

A 附加的细胞染色体 B 能自我繁殖的细胞

C 能自我繁殖的细胞器 D 非性染色体

36.O型血的人在输血时是:

A 全能供血者 B 全能供血者和受血者

C 全能受血者 D O型人的血不能用于输血

37.每个人的特征是:

A 完全依赖于基因型 B 完全受环境的影响

C 基因型与环境相互作用的结果 D 完全依赖于双亲的表型

38.血液测试结果如下表:

| 血浆 | 凝集素 | 抗体Rh | |

| a | b | ||

| 凝集反应 | - | + | - |

病人的血型是:

A A;Rh+ B B;Rh+ C B;Rh- D AB;Rh+

39.下列杂交中哪一个是测交?

A AA×aa B AA×Aa C Aa×aa D Aa×AA

40.多了一个染色体的真核细胞是:

A 二倍体 B 单倍体(haploid) C 非整倍体 D 单倍体(monoploid)

41.引起哈迪一温伯格(Hardy-Weinberg)平衡发生偏离的主要影响因素是:

A 突变 B 迁移 C 选择 D 近亲杂交

42.有些种类的真菌在动物的粪便上生长,这种关系应当属于:

A 寄生 B 偏利(也称共栖) C 腐生 D 共生

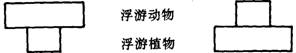

43.下图说明下面四种情况中的哪一种情况?

生物量金字塔/(g·m-2)

能量金字塔/(kJ·m-2·d-1)

A 浮游动物的繁殖比浮游植物快

B 浮游动物的一个世代以浮游植物的一个世代为食

C 浮游植物的一个世代为浮游动物的几个世代提供食物

D 浮游动物的一个世代以浮游植物的几个世代为食

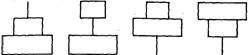

44.下面四个数量金字塔中的哪一个与植物→蚜虫→食蚜瓢虫(Coccinelidae)的食物链相符合?

45.植物随着纬度的增加(从南向北)和海拔高度的增加(从平原到高山)而发生变化的原因之一是:

A 当纬度和海拔高度增加时温度会下降 B 阳光照射到山坡上的角度较小

C 云总是聚集在山顶上 D 植物比较难于在山坡上定居

46.生物群落中食物元素的循环与下列哪一项无关?

A 食物元素从生物体到大气的转移

B 多数食物元素经由动物进入食物网

C 在食物元素贮存较多的地方生物种群的密度将会增加

D 生态系统中的生物数量受着某些食物元素短缺的限制

47.在下列的生态因素中哪一种因素与种群数量的相关性最小?

A 寄生 B 代谢废物的累积 C 捕食 D 严寒的冬天

48.在什么条件下种群数量才会呈指数增长?

A 当只有食物受到限制时

B 在物种适宜的生境中食物开始出现不足,但还不至于影响到该物种在这里的生存

C 只是没有捕食者

D 只有在实验室内的实验条件下

49.有利于保护和改善环境的最有效的个人行为是:

A 玻璃包装用物的回收利用

B 积极参与制定环境保护法的活动

C 以自行车代替汽车作为个人的交通工具

D 由肉食者改为素食者

50.在沙漠里限制植物生长的因素通常是:

A 强烈的阳光 B 土壤的盐碱化 C 水 D 温度

51.家蝇(Musca domestica)比人类能够更快地适应环境的变化,这是因为:

A 身体比较小 B 有极好的飞翔能力

C 有极多的后代 D 世代历期短,一代接一代地迅速演变

52.组成食物链的环节一般不会多于6个,其原因是:

A 环境资源有限 B 在每一个环节上都有大量的能量损失

C 捕食者不能以捕食者为食 D A+B+C

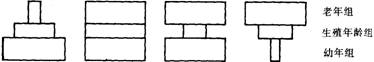

53.在下面的4个种群年龄分布类型中,哪一类型种群灭绝的可能性最大?

A B C D

54.动植物中的有性生殖:

A 增进变异 B 减少变异 C 能增进或降低变异 D 对变异无影响

55.拉马克的下述观点中的哪一个今天已被否定?

A 有时很难从形态特征上区分生物种 B 生物是变异的

C 有利特征都是遗传的 D 生命总是适应于环境

56.下面列出的鸟哪一个得到较大的进化利益?

| 鸟 | 数目 | ||

| 产卵 | 孵出 | 繁殖后代 | |

| A | 9 | 8 | 2 |

| B | 2 | 2 | 2 |

| C | 9 | 9 | 3 |

| D | 7 | 5 | 1 |

57.已知的地球上最古老的生命的年龄是:

A 32Ma(32百万年) B 6×108a(6亿年)

C 35×108a(35亿年) D 45×108a(45亿年)

58.谁是第一个在进化领域中提出了一个有条理的理论?

A 达尔文 B 拉马克 C 华来士 D 赫胥黎

59.在大约35×108a(35亿年)的岩石中发现的化石是:

A 病毒 B 恐龙 C 细菌 D 藻类

60.第一个人属(Homo)化石发现于:

A 澳大利亚南部 B 南非 C 东南亚(东亚) D 欧洲

61.达尔文是这样解释进化如何发生的:

A 上帝决定哪个种该进化 B 适应性使某个物种留下更多后代

C 某些物种内部有进化的设计蓝图 D 环境影响造成物种的适应

62.第一个南方古猿Australopithecus化石发现于:

A 非洲 B 亚洲 C 美洲 D 澳洲

63.编码20种氨基酸的DNA核苷酸三联体有多少种?

A 20种 B 61种 C 64种 D 4种

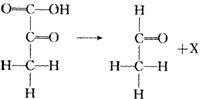

64.催化右面反应的酸是:

A 脱氢酶 B 脱羧酶 C 氧化酶 D 水解酶

65.所谓的“无意义”密码子,其功能是:

A 编码几种氨基酸中的每一种 B 使mRNA附着于任一核糖体上

C 编码每一种正常的氨基酸 D 规定mRNA中被编码信息的终止

66.肽键是在下列的哪两个基团之间形成的?

A 磷酸基和羧基 B 羧基和氨基 C 醇基和醛基 D 醛基和氨基

67.纤维素和糖原两者都是:

A 多糖 B 葡萄糖和1–磷酸葡萄糖的多聚体

C 含氮糖的多聚体 D 双糖

68.mRNA的核苷酸序列与:

A DNA分子的两条链的核苷酸序列互补

B DNA分子的一条链的核苷酸序列互补

C 某一tRNA分子的核苷酸序列互补

D 所有的tRNA分子的核苷酸序列互补

69.DNA三联体GCT互补于tRNA的反密码子:

A GCT B CGA C GGC D GCU

70.把培养在含轻同位素氮(14N)环境中的细菌转移到含重氮(15N)环境中培养相当于复制一轮的时间,然后放回原来的环境中培养相当于连续复制二轮的时间后,细菌DNA组成分析表明:

| 建议的答案 | DNA | ||

| 轻氮型 | 中间型 | 重氮型 | |

| A | 3/4 | 1/4 | 一 |

| B | 1/4 | 3/4 | 一 |

| C | — | 1/2 | 1/2 |

| D | 1/2 | 1/2 | 一 |

71. DNA组成分析表明下列的相关比值其中有一个是可变的?

A A/T B G/C C (A+T)/(G+C) D (A+G)/(T+C)

72.转移RNA:

A 传递从DNA到mRNA的遗传信息 B 传递从mRNA到rRNA的信息

C 根据密码子组织氨基酸 D 识别mRNA的反密码予

73.由200个氨基酸组成的一种蛋白质,规定其结构的基因:

A 在原核生物中较长

B 在真核生物中较长

C 在原核生物和真核生物中一样长

D 基因长度并不依赖于原核的还是真核的细胞组织状态

74.下列哪种分子不能自由地通过脂双层膜?

A 氧 B 二氧化碳 C 氨基酸 D 水

75.所有的原核细胞都具有:

A 核糖体和线粒体 B 质膜和囊泡 C 质膜和核膜 D 质膜和核糖体

76.任何一种细胞的质膜均由下列成分构成:

A 脂类和蛋白质 B 只有脂类 C 只有蛋白质 D 脂类和多糖

77.在细胞开始分裂时,如果它的染色体数为N,DNA含量为Q,那么在有丝分裂后,在每个子细胞中,其DNA含量和染色体数各为多少?

A N和Q B N/2和Q/2 C N和Q/2 D N/2和Q

78.减数分裂:

A 在任何情况下都会产生配子

B 在任何情况下都会产生孢子

C 在动物和植物都产生孢子和配子

D 在植物常产生孢子,在动物常产生配子

79.抗体是在哪一种细胞中合成的?

A 只在巨噬细胞中合成 B 只在淋巴细胞中合成

C 在巨噬细胞和淋巴细胞中合成 D 在巨噬细胞和多核中性白细胞中合成

80.在兔子的细胞核中,如果单倍体DNA重量为4×10-12g,那么在第一次有丝分裂前期时,其合子DNA重量为:

A 4×10-12g B 8×10-12g C 1.6×10-11g D 3.2×10-11g

81.纤毛区别于鞭毛之处在于:

A 纤毛的基部没有“9+2”这种微管排列方式

B 鞭毛可进行旋转运动而纤毛不能

C 纤毛较短

D 二者无区别

82.在人细胞分裂前期,可以看到几个中心粒?

A 1 B 2 C 4 D 许多

83.在人的皮肤细胞中,当有丝分裂后期结束时,同时可以观察到多少个染色体?

A 23 B 46 C 69 D 92

84.下列的哪一项不是Na+-K+泵作用的结果?

A 细胞中Na+浓度降低 B 氨基酸通过协助扩散的方式进入细胞

C 质子浓度梯度的形成 D K+在细胞中的浓度提高

85.如果将单细胞的阿米巴原虫(变形虫)和红细胞一同放到水中,那么:

A 两种细胞都被破坏 B 阿米巴死亡而红细胞继续存活

C 阿米巴继续存活而红细胞死亡 D 两种细胞都将存活

86.下列哪种分子跨膜运输途径需直接利用ATP提供能量?

A 自由扩散 B Na+-K+泵 C 协助扩散 D 通过开启的通道运输

87.卵泡刺激素(FSH)的分泌:

A 仅只影响卵巢 B 刺激卵巢中卵泡的生长

C 是由下丘脑和卵巢控制的 D 男人没有

88.将胰岛素注入人的血液中:

A 会减少糖原生成 B 会增加肌肉消耗葡萄糖

C 会加强糖原分解 D 会增加血糖含量

89.必须进行呼吸以维持肺泡中二氧化碳和氧的浓度于下列水平:

| 答案 | CO2 | O2 |

| A | 高 | 高 |

| B | 低 | 低 |

| C | 低 | 高 |

| D | 高 | 低 |

90.妇女月经周期的哪几天是最可能受精的?

A 第7天到第9天 B 第8天到第10天

C 第11天到第17天 D 第21天到第28天

91.取Down氏综合征(先天愚型)患者的皮肤上的细胞用显微镜检查,下列哪种情况可在每一个细胞中观察到?

A 存在附加的染色体 B 染色体不足 C 单倍体型染色体

D 染色体的数目与邻近的细胞木同

92.下列的哪种结构分泌无活性的酶原进入哺乳类的消化管?

A 唾液腺 B 胰腺 C 胆囊 D 肝

93.下列哪种过程不是由肾上腺素引起的?

A 刺激糖原转化为葡萄糖 B 加速心脏收缩

C 加强肠的蠕动 D 扩大瞳孔

94.对生长和黄昏视觉最为重要的维生素是:

A A B B1 C C D D

95.在体力活动时遇到下列情况呼吸会更加急促:

A 血氧浓度高 B 血氧浓度低

C 血二氧化碳浓度高 D 血二氧化碳浓度低

96.神经冲动在体内循下列途径传导:

A 树突→突触→神经细胞体轴突 B 轴突→神经细胞体→树突→突触

C 树突→神经细胞体→轴突→突触 D 树突→突触→轴突→神经细胞体

97.对人体高水平的辐射不会引起:

A 血细胞生成的破坏 B 癌症 C 胃肠出血 D 心肌梗塞

98.当发生呼气时:

A 隔收缩 B 内肋间肌收缩 C 腹肌收缩 D 没有肌肉收缩

是非题

99.豌豆的卷和黄瓜的卷须是同源器官。

100.小檗的刺和蔷蔽的刺是同源器官。

101.人的手臂与鲸的鳍状肢是同源器官。

102.某些澳大利亚的有袋类(后兽亚纲)种类和有胎盘哺乳类(真兽亚纲)的一些种类有趋同现象。

103.鼓膜是每种陆生脊椎动物耳中的共同器官。

104.蝌蚪尾巴的消失是因为死细胞被溶酶体消化。

105.企鹅的胸骨具龙骨突。

106.头足纲动物眼睛的调节是靠改变晶状体的形状实现的。

107.“遗传学”(Genetics)一词是孟德尔(G.Mendel)提出的。

108.同源染色体之间染色单体相应片段的互换产生基因的重新组合。

109.原兽亚纲不仅出现在澳大利亚和附近岛屿,也生活在南美洲。

110.很多动物细胞的最外层(糖萼)含有不同的多糖与蛋白质。

111.细胞质膜中仅含有不同的蛋白质成分。

112.水、各种盐类的离子、矿物和有机分子都是通过细胞膜上的狭小通道从外界进入细胞。

113.胞饮作用仅在动物细胞、真菌细胞和细菌细胞中经常发生。

114.多糖在植物细胞质的基本成分中占主要地位。

115.当保卫细胞的膨压超过常态时,气孔就张开。

116.只有细胞核中含有DNA并在其中形成染色体。

117.变形虫、纤毛虫和很多其他单细胞动物(原生动物)以吞噬作用的方式进食。

118.动物细胞、植物细胞、细菌和蓝绿藻细胞经常进行吞噬作用。

119.蛋白质在光面内质网膜上合成。

120.所有生物的细胞中都有核糖体。

121.核糖体含有蛋白质、RNA、脂类和多糖。

122.在多数动、植物细胞中都可发现核糖体。

123.溶酶体是由高尔基复合体形成的。

124.在所有的动、植物细胞中,均可发现一种靠近核膜并称为中心粒的细胞器。

125.RNA、DNA和蛋白质形成核仁。

126.核仁是核糖体大、小亚基形成的部位。

127.在某些厌氧生物的细胞中,尚未发现线粒体。

128.血小板在脾中生成。

根据所给定义写出名词述语

129.(1)具有对高温和脱水适应的某些特征的植物

(2)植物细胞中形状和功能不同的无色质体

(3)真菌与维管植物根的共生体

(4)产生孢子的无性植物世代

(5)具有细长节间和无色鳞片,很少有绿色叶片的变态茎

130.某些种类生物必然或偶然地从一个区域移出

131.不同种类生物永久或暂时生活在一起,其中之一吃另一种的分泌物但对它不造成伤害

132.遗传上一个生物无性繁殖的相同的后代

133.一种专吃其他动物的粪便,主要是哺乳动物粪便的生物

134.居于水中的一个界于水和空气之间的生物类群

135.将某地区以前已绝灭的物种人为地再引回到该地区

136.仅从以前生活的形式起源的生物

137.永久居住在低温条件下的生物

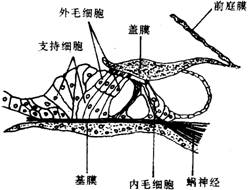

138.哺乳动物和人类的听觉系统中将声波的能转变为神经冲动的产生部位

139.在相同的环境中,在没有亲缘关系的生物中独立地发展出相似的结构

140.同一物种或不同物种的种群成员之间为了获得共同需要而又供应有限的资源的互相关系……

141.不同的骨组织形成的鲨鱼楯鳞和哺乳类牙齿的主要部分……

142.进化类型中所形成的高于物种的分类单位……

143.当细胞外的物质被破坏或溶解时,组织中的植物细胞或动物细胞分散开……

144.从一个共同祖先来的一群生物的起源……

145.从卵到生命结束(死亡或产生新的后代)的个体发育的全部复杂变化的过程……

146.生长在正羽羽轴两侧的片状部分……

147.有性生殖的方式之一,即雌性的性细胞未经受精而发育……

148.在一些无脊椎动物和所有的脊椎动物中,包着心脏的结缔组织的结实的囊……

149.多细胞生物(除性细胞之外的)细胞个体……

150.昆虫体内循环流动的液体组织……

151.覆盖于软体动物、腕足动物和蔓足动物全部或部分身体的皮肤外面那层……

152.关于生物行为的科学……

153.同源染色体之间染色单体相应片段的互换所产生基因的重新组合……

154.染色体外遗传因子:在细胞内存在的可遗传的片段,与染色体不连接的自全的部分……

其他题型

155.选择下列属于蛛形纲的动物和符合蛛形纲动物的特征。

(1)种类:

A 蝎子 B 土鳖 C 龙虾 D 剑水蚤 E 螨和蜱 F 避日蛛

(2)物种数目:

A 约100万种 B 约 35000种 C 约 20000种

(3)A 身体明显分为头、胸、腹

B 身体分为头胸部和腹部

C 体节成为体区,分头、胸、腹,许多种类有几丁质的头胸甲

(4)A 无触角 B 有1对触角 C 有 2对触角

(5)A 有上颚和下颚 B 有螫肢和脚须

(6)A 胸部有3对足 B 头胸部有4对足 C 身体具5对足

(7)A 足为单肢型 B 足为双肢型

(8)A 在头胸部有不同数目的单眼(从1~2对至6对,通常4对)

B 有2种类型的眼,复眼(多数种类有)和单眼

C 通常为复眼(在很多种中)或不成对的眼(在无节幼虫中)

(9)A 神经系统类似原始节肢动物,甚至像环节动物,有脑、腹神经索、胸部和腹部神经节

B 神经系统集中,背神经节(脑)包含了头脑神经细胞,在一些种类中尚留有一个或多个腹神经节

(10)唯一能辨别声音的无脊椎动物

(11)A 排泄系统为马氏管

B 排泄系统为触角腺或颚腺

C 排泄系统为基节腺和马氏管

(12)A 有2种不同的呼吸系统,气管和/或书肺,一些小型种类既无书肺又无气管

B 用鳃呼吸

C 用气管或体表呼吸

(13)血液中有呼吸色素

(14)A 发育过程中有不完全变态或完全变态

B 多数种类的发育过程中有变态,确定的幼虫、无节幼虫、从卵中孵化

C 直接发育或经变态

D 成虫和幼虫一般均蜕皮

E 成虫不蜕皮

156.将下列昆虫前的号码写在所属的昆虫目之后:

昆虫目:

(l)同翅目 (2)直翅目

(3)脉翅目 (4)鞘翅目

(5)半翅目 (6)鳞翅目

(7)膜翅目 (8)双翅目

昆虫:

①步甲 ②尺蛾 ③螟蛾 ④赤蛱蝶 ⑤蚜蝇 ⑥龟蝽 ⑦虻 ⑧莞菁 ⑨叩头虫 ⑩胡蜂 11胃蝇 12杨蛱蝶 13赤眼蜂 14豉甲 15夜蛾 16寄蝇 17蟋蟀 18蝗虫 19蚜虫 20吉丁虫 21蚁 22蝼蛄 23草蛉 24蚁蛉 25蝉 26褐蝽 27树蜂 28黑卵蜂

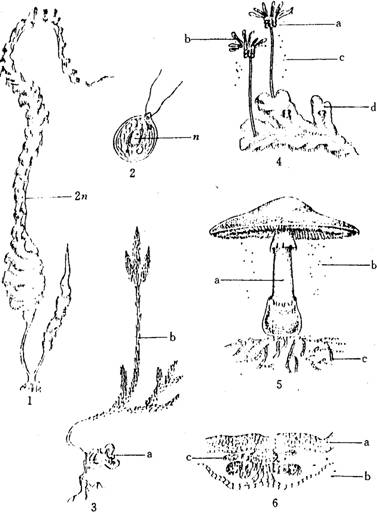

157.在下图箭头所指处写出适当的细胞染色体数目:n,n+n,2n,3n,4n。

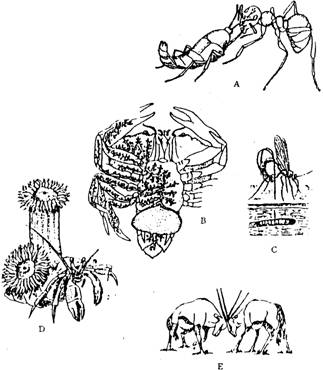

158.本题给出了生物之间7种相互关系类型的名词,并绘出了5幅生物之间相互关系图(见下图),请将名词与图对号,即把图号标在所属名词之后。

①中性 ②偏害 ③偏利(共栖) ④互惠共生 ⑤寄生 ⑥捕食 ⑦竞争

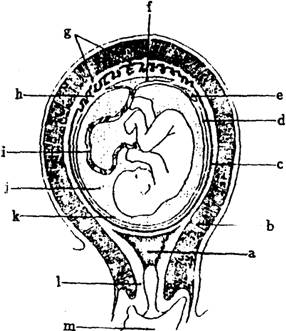

159.将下图上的a~m换成下列适当的数字:

①子宫腔 ②子宫颈 ③子宫肌层 ④子宫内膜 ⑤阴道 ⑥绒毛膜 ⑦绒毛膜绒毛 ⑧胎盘 ⑨羊膜 ⑩羊膜腔 11脐带 12尿囊 13残余卵黄囊

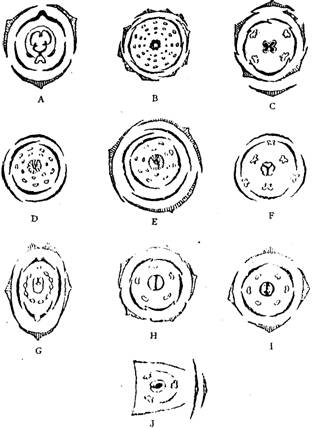

160.指出与下列科相适合的花图解(见下图):

①木兰科 ②毛茛科 ③蔷薇科 ④豆科 ⑤十字花科 ⑥唇形科 ⑦茄科 ⑧百合科 ⑨兰科 ⑩禾本科

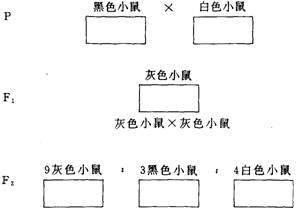

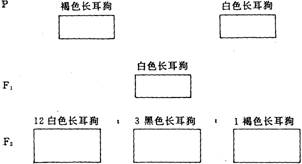

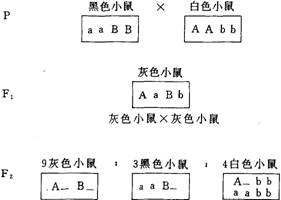

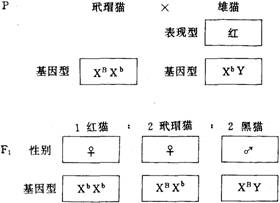

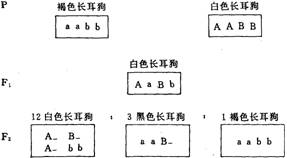

161.解答下列遗传学问题:

(1)黑色小鼠与白色小鼠杂交,第一代杂种是灰色的(agouti性状)。第一代杂种杂交后发生分离,9灰︰3黑︰4白。找出亲本、F1和F2的基因型并以相应的符号填写在下示方框内。

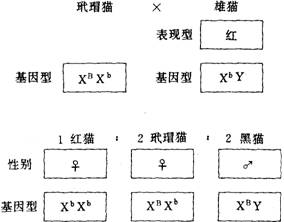

(2)猫的黑毛基因和红色基因都与性别相关,它们都位于X染色体上,而且彼此间是不完全显性,它们在一起形成玳瑁色。一个玳瑁猫生了5个小猫:l个红色;2个玳瑁色,2个黑色。红小猫是雌的。判断雄猫亲本的基因型和表现型,小猫的性别和基因型,填写在方框内。

(3)纯种褐色的长耳狗与白色长耳狗杂交,后代杂种是白色的,杂交第二代发生分离,12白色︰3黑色︰1褐色。在下列方框内填写它们的基因型。

张映辉整理编辑

第二届IBO题解

1.B

植物体内水分上运的途径是木质部中的导管,导管中上运的汁液称为上升液流。上升液流到达叶片中后,便从导管末梢到达叶肉细胞,进一步到达气孔下的气室,最后从气孔逸出。所以只有B是正确的答案。韧皮部与水分的运输无关。

2.C

题中所提到的细胞器中,细胞核和质体都有一由两层膜组成的被膜。线粒体有一外膜和一内膜,内膜之内是衬质。溶酶体是由一单层膜包被的。所以上述答案中只有C是对的。

3.D

空气中氮的固定是由固氮生物进行的,其产物可被维管植物利用。土壤中铝盐被氧化为硝酸盐和亚硝酸盐被氧化为硝酸盐是由硝化细菌进行的,其产物硝酸盐可被植物吸收。硝酸盐被还原为N2是由反硝化细菌(或称脱氮细菌)完成的,其结果是减少土壤中的氮素,对维管植物当然是无用的。

4.B

根向下长,是由于正向重力性,茎向上长,是由于负向重力性,既不是由于向光性,也不是由于向水性,更与土层的构造无关。

5.D

有机物的运输只发生在韧皮部中,无论是在夜间,还是秋季落叶后或是春季芽展放时。

6.B

A不对,因为细菌具有细胞结构。B正确,因为细菌的染色体DNA不是二倍体。C不对,因为可用复合显微镜看到它们。D不对,因为细菌可单生、寄生或共生。

7.C

A不对,饮用水中一般不允许含有过多大肠杆菌(我国饮用水标准大肠杆菌数不得超过3个/L)。B不对,新生儿粪便所含大肠杆菌数目也是极少的。C正确,因为大肠杆菌是人体肠道的正常菌群(每克粪便中约有106~108个),故在成人粪便中发现有大肠杆菌并非异常。D不对,如在尿中发现有大肠杆菌则可能发生了尿道感染。

8.C

表皮葡萄球菌是皮肤表面、鼻腔和阴道的正常菌群,不是腹腔的正常菌群。所以如腹腔中有此细菌即可能引起疾病。

9.C

A不对,因为加热杀死的肺炎球菌不会感染小鼠引起致病而死亡。B不对,无荚膜的肺炎球菌无致病性,故当它感染小鼠时也不会引起小鼠致病而死亡。C正确,当将加热杀死的肺炎球菌和活的无荚膜肺炎球菌相混合时,活的无荚膜肺炎球菌因吸收加热杀死有荚膜肺炎球菌的DNA,从而转变成有荚膜活的肺炎球菌,此菌具有致病性,当它感染小鼠时,则会引起小鼠致病而死亡。D不对,无多糖荚膜的肺炎球菌本来就无致病性,再将它加热杀死后更不会感染小鼠,引起小鼠致病而死亡。

10.D

有的病毒含有DNA,有的含有RNA,但不可能同时含有DNA和RNA

11.D

A、B、C都对,因为固氮菌属的细菌都是原核生物,都是需氧的化能合成生物。D错,因为能固定大气中氮的除固氮菌属的细菌外,还有许多其他属的细菌如巴氏固氮梭菌、肺炎克氏杆菌和根瘤菌等,因此凡能固定大气中的氮的细菌不一定都是固氮菌属的细菌。

12.B

了解植物界几大类群的形态结构和生活史才能顺利答出。被子植物体内有维管束结构,雄配子不具鞭毛,因此是植物B被子植物虽然孢子是异型,但从检索表看植物D雄配子具鞭毛,因此不是被子植物。

13.C

有花(被子)植物的胚乳一般是由两个极核和一个精子融合产生的新结构。由于相融合的三个核通常都是单倍体,因此融合后形成的胚乳为三倍体。

14.B

对种的多样性起关键作用的为两个过程,一是减数分裂过程(在孢子形成前);二是受精过程。抱子前发成配子体,配子体产生配子和合子萌发成新的孢子体对种的多样性没有什么影响。

15.B

这里应强调“所有”二字。菌类的共同的特征是异养。菌类中酵母菌植物体通常为单细胞,不成菌丝体,生殖主要靠裂殖和出芽。所以其他答案全不正确。

16.D

被子植物是现代植物界中发展到最高阶段的植物,具有高度适应环境的性能。植物体(抱子体)非常发达,器官与组织有了更进一步的分化,机械组织和保护组织更加发达,适应各种类型的环境。在输导组织中,木质部不仅有管胞,还有更为进化的导管;韧皮部中出现了筛管与伴胞,输导效率增高。被子植物具有真正的花,配子体更加退化;雌配子体(胚囊)仅由7个细胞组成;雄配子体(花粉粒)由2或3个细胞组成。传粉方式多样,双受精过程产生旺和供胚发育的多倍体养料。有些植物光合作用为C4途径,它们大多是热带植物,光合生产率比C3光合作更高,更适于在高温、高光强度和水分较少的条件下生活。综上所述,所以D答案正确。

17.D

被子植物体内的各类组织,只有输导组织中的导管、管胞和机械组织中的厚壁组织(石细胞和纤维)在细胞死去后仍具有输导和支持功能。输导组织中的筛管虽然成熟后细胞核消失,但仍是生活的(能发生质壁分离和产生胼胝质即可证实)。厚角组织虽也具支持能力,但它是生活的细胞,只不过是在角隅处细胞壁加厚而已。

18.D

大多数真菌细胞壁由几丁质(chitin或称甲壳质)组成。

19.C

苔藓植物配子体发达而孢子体寄生在配子体上,藻类植物正好相反,孢子体发达而配子体简单。在系统演化上,它们从不同方向发展。苔藓植物配子体适应于湿润环境,它们受精过程不能离开水,因而限制了植物体发展。蕨类植物孢子体发达,适应陆生环境,因而逐渐发展。所以说答案C是使苔藓植物在系统演化中走入盲枝的原因。答案D虽然初看起来也有些道理,蕨类植物的有性生殖也需要水,但它们的孢子体占优势,所以能发展。

20.C

病人患的是花粉过敏症,由于空气中有漂散的花粉,吸气时花粉进入体内引起疾病。只有风媒花植物的花粉才能大量的漂浮在空气中。这与植物体大小无关。

21.A

松树为裸子植物,孢子体发达,叶是孢子体的一部分,为2倍体,而裸子植物的胚乳为雌配子体,是单倍体,因此A答案正确。

22.B

上述四对变态器官中,只有B组都是由茎变态而来,故为同源器官。

23.B

陆栖脊椎动物(包括两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类)由于适应陆地生活,并有共同的起源,它们的四肢结构尽管有各种变化,如人的前肢,鸟的翅膀,蝙蝠的翼,青蛙的前肢等,但骨骼结构则大同小异。鸟类与哺乳类在它们的起源问题上尽管迄今尚难肯定各来自何种爬行动物,但它们都起源于古代爬行类是有充足证据的。在适应辐射中鸟类主要向空中发展,而哺乳类主要适应陆地生活,由于都来自古代爬行类,故而它们的前肢是同源器官,并有共同结构。因此人的前肢与鸟翼有共同结构就不足为奇了。要说鸟类起源于哺乳类,这是毫无根据的。根据现有的古生物学资料,最早的哺乳动物出现于三叠纪末期[距今约2×108a( 2亿多年前)],而最早的鸟——始祖鸟出现于侏罗纪[距今约1.4×108a(1.4亿年)]。80年代美古生物学家在三叠纪地层中发现了一种原始鸟类,定名为原鸟。从结构上看,原鸟比始祖鸟更接近于现代鸟,由此也可推论比原鸟更早或至少差不多的时候始祖鸟类的鸟即已存在。只不过由于鸟类骨薄、易碎,难以成为化石。另一方面,化石很少也难以被人们发现。由此可知鸟类与哺乳类起源的时间差不多,所以鸟也不可能起源于哺乳类。

24.C

24.C

鸟的呼吸较为特殊,吸气与呼气时均有新鲜空气经过肺,是为双重呼吸。鸟肺的结构是由各级支气管组成,呈海绵状,最细的分支为三级支气管(见右图:鸟肺气体交换途径示意图),平行排列。在三级支气管周围有放射状排列的微气管,微气管外分布许多毛细血管,气体交换在此进行。另一特点是鸟肺连有一系列的气囊,其中将单一的锁间气囊、成对的颈气囊与前胸气囊合为前气囊(见右图),而将成对的后胸气囊和腹气囊合为后气囊。吸气时空气经气管到支气管进入肺即为中支气管(亦称初级支气管),大量的新鲜空气沿中支气管直接进入后气囊,一部分新鲜空气自中支气管到次级支气管,然后进入三级支气管,在微支气管处与毛细血管进行气体交换,气体交换后的含CO2多的气体进入前气囊,可见吸气时新鲜气体通过肺的方向是由尾部向头部。在呼气时,后气囊中的新鲜空气经次级支气管进入三级支气管,同样在微支气管处进行气体交换,同时前气囊中的气体呼出体外,可见,呼气时新鲜空气仍是由后向前进行又一次呼吸。故不论是吸气或呼气时,空气通过肺的方向均为由尾向头,所以正确答案为C。

25.A

在野外北极熊仅生存于北极,而企鹅仅生存于南极及其附近地区,最北至非洲南部,故二者在野外不可能相遇,因而在野外北极熊根本不可能吃到企鹅。

26.C

A不对,蚊子叮咬只是造成疟原虫传播的可能,若蚊子唾液腺内无疟原虫子孢子,则不能传播疟疾,更何况有的蚊子种类并不是疟原虫的宿主。B不对,沼泽地带蚊子数量多,这只是条件。C正确,疟疾是人被带有疟原虫子孢子的几种雌蚊叮咬后,子孢子随蚊子的唾液进入人体,然后引起的疾病。D不对。

27.B

A不对,如蛔虫就有比较发达的消化系统。 B正确,强大的生殖能力是内寄生虫的共同特征。C不对,内寄生种的感觉器官一般退化不发达,但并不是没有感觉器官。D不对,如蛔虫就是雌雄异体的肠道寄生蠕虫。

28.C

A不对,海绵动物无肠道。B不对,中央腔是海绵动物水沟系统的一部分,与消化无关。C正确,因海绵动物靠胃层的领鞭毛细胞的蛋白质领将水中的有机质颗粒、细菌等粘着,然后吞噬。食物在领鞭毛细胞内或中胶层内的变形细胞内消化。D不对,理由同B的解释。

29.D

A不对,环节动物无外骨骼。B不对,因环节动物无附肢。C不对,节肢动物是混合体腔,不是闭管循环系统。D正确,环节动物的身体是同律分节,节肢动物是异律分节,它们的共同之处是分节。

30.C

A不对,椎实螺有规律地从水中爬出水面呼吸,但卵不产在无水的地方,否则带胶质卵块会失水干死。B不对,椎实螺从不产卵于水底土壤中,因它本身要隔一段时间沿着伸出水面的物体爬上来呼吸。C正确,椎实螺卵一般产卵在植物的水下部分或水中石块上。D不对,原因同B的解释。

31.A

涡虫虽有中胚层,但没有形成真体腔,所以没有循环系统,体表细胞靠扩散作用从外界获得氧气,食物虽经口、咽进入消化道,但消化后营养物靠扩散输送到全身。

32.C

除C外其他均不对,因蜜蜂的产卵器是极特化的附器,适于产卵,同时又可以刺螫、杀死、麻痹及保存活的食物,以及防御其他动物的侵袭。产卵器一般由螫针、针鞘和突起组成,毒针即为变形的产卵器,针鞘具有毒囊。

33.D

狂蝇科是昆虫纲双翅目中的一类,俗称羊蝇(羊狂蝇)、马狂蝇、骆驼狂蝇等。狂蝇幼虫寄生于动物鼻腔内的粘膜上,然后向鼻腔深处爬动,可达鼻窦、额窦甚至颅腔内,幼虫发育后期从鼻孔爬出,随动物打喷嚏时落入地上等处化蛹,成虫羽化后不取食,交配后幼虫在雌蝇体内发育,然后雌蝇寻找寄主,袭击不备的动物,产小幼虫于动物鼻孔内。狂蝇可造成动物呼吸困难,严重时可死亡。从题目问狂蝇雌虫食性可知是指狂蝇的成虫,故应选D。

34.C

既然男孩为O型,其基因型为ii,因此其父的基因型应为 IAi,其母应为IBi。因此,他妹妹为O型血的概率应为 1 / 2×1/2=1/4。

35.D

常染色体是性染色体以外的全部染色体,唯一正确的答案是D。

36.A

O型血人的红细胞上没有抗原A和抗原B,血液中没有抗A抗体α,也没有抗B抗体β,因此可输血给A型、B型、AB型和O型的人,同样原理也只能接受O型血的人输血。

37.C

基因型与表型之间存在着复杂的关系,基因型是发育的内因,环境是发育的外因,表型是发育的结果,因此答案C是正确的。

38.C

血型的判断是根据红血球上的抗原成分。因此在ABO血型中,待测人的血与凝集素b发生反应,说明其红血球上有凝集素原b,因此可决定其血型为B,排除答案A和D。再根据病人血与Rh抗体不发生反应,因此可判断病人为Rh-血型,因此答案C为唯一正确的选择。

39.C

测交是将杂种或杂种的后代与隐性纯合子的个体杂交,因为杂交后代的个体表型直接反映了杂种配子的种类和数量,因此常用测交法测定它们的基因型。此题中B和D是同样的杂交组合,A也是一种杂交组合,只有C,即Aa×aa才是测交。

40.C

非整倍体是指染色体数目比二倍体增加或减少一条或若干条染色体的细胞或个体,因此C是正确的。B为haploid,D为monoploid,译成中文均为单倍体,显然都不是正确答案。

41.D

哈迪一温伯格定律是以随机交配为前提的,哈迪一温伯格平衡是在一个相当大的随机交配的孟德尔群体中,从数学理论上指出基因频率世代相传不变,基因型频率在(p+q)2=p2+2pq+q2的水平上不改变。因此引起哈迪一温伯格平衡改变的因素,最主要的是随机交配的偏离(非随机交配),虽然同时也应当设定在群体中所研究的基因没有突变、没有选择、没有迁移等因素的作用。因此只有D是正确答案。

42.C

C正确,因为腐生是指一种生物以动植物遗体及排泄物或其他死的有机物质为生,它们分解这些有机物质并从中获得生存所必需的能量,以动物粪便为生是典型的腐生现象。A不对,因为寄生现象是指一种生物生活在另一种生物的体表或体内,前者以后者为食并对后者造成损害。B不对,因为偏利是指两个物种生活在一起,对其中一个物种有利而对另一个物种无利也无害,如苔藓长在大树干上对苔藓有利而对大树则无利也无害,真菌生长在动物粪便上只涉及到一个物种,因此不是偏利。D不对,因为共生是指两个物种生活在一起对双方物种都有好处并已形成了一种相依为命的关系。

43.D

D正确,因为从给出的生物量金字塔和能量金字塔可以看出,浮游植物的能量生产多于浮游动物,但浮游植物的生物量却少于浮游动物。这说明从浮游植物生物量转化为浮游动物生物量的效率非常高,这么高的能量转化效率只有在海洋生态系统中才有可能。因为海洋中的生产者是微小的单细胞藻类,单细胞藻类的繁殖速度极快,增殖数量惊人,而且单细胞藻类营养丰富,极少纤维素,整个藻类都能被浮游动物吞食和消化,所以由浮游植物生物量转化为浮游动物生物量不仅效率高,而且速度快。用少量的浮游植物生物量维持多量的浮游动物生物量只能是靠浮游植物的快速、大量的繁殖和短的世代历期。浮游植物的世代历期大大短于浮游动物的世代历期。这就是D所说的浮游植物靠几个世代的繁殖来维持浮游动物一个世代的生存。A不对,因为浮游动物的繁殖如果比浮游植物快,它们的食物资源很快就会枯竭,因此浮游动物的繁殖不可能比浮游植物快。B不对,因为在浮游植物生物量少于浮游动物生物量的情况下,一个世代的浮游动物只以一个世代的浮游植物为食是绝难维持的。C不对,因为浮游植物的一个世代既然养活不了浮游动物的一个世代,那么要为几个世代的浮游动物提供食物就更不可能了。

44.C

C正确,因为由植物、蚜虫和瓢虫构成的数量金塔中,蚜虫的个体数量应当多于植物(一株植物上可生活许多蚜虫)和瓢虫(飘虫是捕食者,其数量应少于被捕食者蚜虫),而瓢虫的数量应当多于植物,因为一株植物上可生活许多瓢虫。A不对,因为植株数不可能比蚜虫数多。B不对,因为蚜虫数量应当最多而不是最少。D不对,因为蚜虫数量不可能比蚜虫多。

45.A

A正确,因为从赤道到北极和从平原到高山所发生的主要生态变化就是温度的逐渐降低和气候的逐渐变冷,而温度是影响生物分布的主要生态因素。随着从赤道到北极纬度的增加,植被将从常绿阔叶林依次过度到落叶阔叶林、针阔混交林、针叶林和苔原荒漠。从平原到高山也会有相同的植被变化,这些变化都是由于温度的逐渐降低而引起。B不对,因为山地植被是随高度的增加而有规律地演变的,这与山的坡度关系不大。C不对,因为云的聚散是暂时的,它无法解释山区植被相对永恒的垂直分布规律。D不对,因为植物在山坡定居的能力很强,只要有土壤和坡度不是太大,植物都能定居,而定居的植被类型还是决定于温度和海拔高度。

46.D

生物数量受食物元素短缺的限制是事实,但这与食物元素的实际循环过程毫无关系。A不对,因为食物元素从生物体到大气的转移就是食物元素循环过程的一部分。如生物通过呼吸把CO2排放到大气中,这些CO2又会被植物的光合作用转化为糖,重新进入食物链,再通过呼吸过程中分解为CO2,重新进入大气。B不对,因为食物元素通过动物进入食物网的过程也是食物元素循环的一部分。C不对,因为在食物元素贮存丰富的地方种群密度的增加实际上就是食物元素大量进入生物体的循环过程。

47.B

B正确,A、C和D都不对,因为寄生和捕食是控制种群数量增长的最重要的生物因子,也称为密度制约因子。它们的作用是随着种群密度的增加而增加的,几乎所有的生物种群都有自己的寄生物和捕食者,虽然种群的被寄生率和被捕食率是随着生态条件的变化而变化的,但一般是比较高的,有些年份则非常高。严寒的冬天则是控制种群数量的最重要的非生物因子,也称为非密度制约因子。大多数动物都是冬季的死亡率最高,特别是严寒的冬季往往会造成生物的大量死亡,以致会使生物种群在尔后生殖期的数量恢复中受到很大限制。代谢废物的累积与种群数量的相关性最小,因为对自然种群来说,代谢废物大都能被其他生物所利用或被自然分解,不会对种群数量的增长带来很大影响。

48.D

D正确,因为种群的指数增长只有在空间无限、资源无限和不存在任何天敌(包括捕食者、寄生者和竞争者)的条件下才有可能,而这样理想的条件只有在实验室内才能存在。A不对,因为食物有限是影响种群数量增长的最重要因素,在食物不能充分供应的情况下,种群不可能是指数增长。B不对,因为在一个适宜的生境中食物已开始出现不足,这虽然尚未影响到物种在这里的生存,但已不可能会使种群出现指数增长,因为指数增长的先决条件是资源无限。C不对,因为仅仅失去捕食者的控制作用,种群仍不能实现指数增长,限制种群数量增长的种种其他因素都还在起作用,如食物不足、营巢地产卵场短缺和空间狭小等等。

49.B

B正确,因为保护和改善环境只有全人类全社会共同努力才能取得成效,而保护和改善环境的措施是多层次多方面的,只有制定一套系统、全面、完整的环境保护法规并使人人都遵守才能达到保护和改善环境的目的。所以保护和改善环境的最有效个人行为就是积极参与制定环境保护法的活动并带头遵守这一法规。A、C和D都不对,因为这些局部的个人行为虽然对环境的保护不无好处,但却不能从根本上改善环境状况,而且这些行为都是部分人的自发行为,形不成整体的强大的社会力量,其作用极为有限。

50.C

C正确,因为水是决定植物在地球上的分布及其生长情况的最主要生态因子,其次是温度。现在地球上的植被分布格局就是湿度(水和降水量)和温度这两个生态因子综合作用的结果。只要无水,不管温度状况如何都会出现荒漠。沙漠里只要有水就会出现绿洲,可见水是限制植物生长的最主要因子。A不对,热带地区阳光最强烈,而植物生长却最茂盛。B不对,盐碱化土壤多出现在滨海、滨湖地区,沙漠缺水,一般不会发生土壤盐碱化。D不对,理由如前述。

51.D

D正确,因为每一个世代就意味着一次新的基因重组和可能出现新的遗传特性,当环境发生变化的时候,新世代比老世代更能适应新的环境,因此,世代历期短和能够一代接一代地迅速演变就意味着能够更快地适应环境的变化。A、B和C不对,因为身体小、飞行能力强和后代多是家蝇适应其生存环境的一般特性,但当环境发生变化的时候,如果不能及时产生一代具有新遗传特性的家蝇来适应变化了的环境,那么家蝇就可能被淘汰。例如人类使用杀虫剂之所以不能把家蝇彻底消灭,就是因为家蝇迅速地一代一代地增加了对化学杀虫剂的抗性,而抗性家蝇的产生则是得益于它们的世代历期短,一年就可繁殖几个甚至十几个世代。

52.B

B正确,因为能量从食物链的一个环节流向下一个环节通常会损失90%,这就是说能量的转化效率只有大约10%。由于能量在流动过程中损失极大,所以只需经过几次的能量转化就所剩无几了。能量在流动过程中的损失主要是生物呼吸和未被下一个环节上的生物所利用等。A不对,因为不是环境资源有限,而是由于种种原因使能量在食物链各环节之间的转化效率太低。例如植食动物只能吃掉植物生物量的一小部分,而肉食动物也只能利用捕食动物的一小部分等。C不对,捕食动物能够以其他捕食动物为食,例如鹰隼捕食食虫鸟,而食虫鸟又捕食食虫昆虫等。

53.D

D正确,因为种群的年龄分布(或年龄结构)与种群的数量动态密切相关,当种群中的幼年个体(即生殖前期个体)占多数,处于生殖期的个体次之,而老年个体(或生殖后期个体)最少的时候,预示着种群数量将会有很大发展(又称增长型的年龄分布,如A),因为在这种年龄结构中,进入生育期的个体数总是多于退出生育期的个体数,所以种群中参与生殖的个体数呈净增长趋势。D的情况则刚好相反,老年组个体数最多,生殖年龄组次之,而幼年组最少(又称衰退型年龄结构),在这样的年龄结构中,进入生育期个体数总是少于退出生育期的个体数,这使种群中参与生殖的个体数会越来越少,因此造成种群绝灭的可能性最大。B中的三个年龄组的个体数相等,这将使种群中参与生育的个体数保持不变,从而使种群数量保持稳定,这种年龄结构又称稳定型的年龄结构。C是一种先增长后衰退最终稳定的年龄结构类型,即近期内种群数量呈增长趋势,然后便转向衰退,最后种群会在少于原来数量的基础上趋于稳定,由于这种年龄结构总会保持一定的生殖个体基数,所以种群绝灭的可能性不大。

54.A

非定向选择造成进化的“徘徊”;稳定化选择造成种群内遗传的均一化,减少种群内的遗传多样性;在所谓的密度制约选择情况下,因选择压和选择方向依赖于种内木同基因型个体的相对数量,而使种群保持相对稳定;只有歧异化选择可以导致种内分异和多形(多态)现象。如果种群内具有木同的极端表型的个体的适应度大于中间型个体,例如在经常有大风的海岛上的某种昆虫,具有强壮的翅和弱翅的个体比那些翅膀中等的个体有更多的生存机会,则选择可能会造成种内分异为有强壮的翅和弱翅的两种不同的生态型或变种(它们不易被风刮进海洋)。

55.C

现代遗传学已经证明,并非所有的变异都是遗传的。拉马克所观察到的许多变异实际上是饰变。

56.B

A与C产卵率和孵化率都高,但存活率不高;D的产卵率和孵化率中等,成活率低。只有B,虽然产卵率最低,但孵化率与成活率都达到100%,因而是获得最大进化利益的。

57.C

80年代初期在澳大利亚太古宇Warrawoona群发现的微生物化石和叠层石是迄今所知最古老的地球生命,其同位素年龄值为35亿年。

58.B

拉马克早在1801年和1809年出版了两本巨著:《无脊椎动物系统学》和《动物学的哲学》,书中系统地阐述了生物进化的观点和理论。

59.C

在澳大利亚太古宇Warrawoona群中发现的丝状微化石形态上类似今日的某些细菌和蓝细菌。

60.C

第一个人属化石是荷兰人杜布瓦(Dubois,E.)于1890~1891年在:印尼东爪哇的凯登布鲁伯斯(Kedung Brubus)和特里尼尔(Trinil)发现的下颌骨和头盖骨,定名为爪哇直立猿人。今天归为直立人 Homo erectus。

61.B

达尔文认为进化之所以发生是由于种内变异和自然选择。自然选择过程就是种内个体之间生存和繁殖机会的差别,即有差异地延续。

62.A

第一个南方古猿化石是1924年在南非阿扎尼亚发现的头骨化石,相当于6岁的小孩。具有猿与人的混合性状,又由于发现于非洲最南部,故称南方古猿。

63.B

A不对,虽然20种三联体可以满足20种氨基酸的编码需要,但是核酸中的四种核着酸可以排列出64种三联体(也称密码子),事实上通过密码子的简并,即几种密码子编码同一种氨基酸,64种三联体中的大多数都用于编码氨基酸。B正确,64种可能的三联体,除TAA、TAG和 TGA三种(它们被称为无意义密码子或终止密码子)外,其余61种都参加氨基酸的编码。C不对,64种三联体中有三种不为氨基酸编码,而用作肽链合成的终止信号,参见BD不对,因为四种三联体是不能满足20种氨基酸的编码需要的。

64.B

A不对,脱氢酶属氧化还原酶类,催化直接从废物上脱氢的反应,反应通式为AH2+B(辅酶)![]() A+BH2,这类酶需要辅酶NAD+或NADP+作为氢受体,题中的反应显然与此不符。B正确,脱羧酶属于裂合酶类,裂合酶催化从底物上移去一个基团而形成双键的反应或其逆反应,这类反应的通式为A-B

A+BH2,这类酶需要辅酶NAD+或NADP+作为氢受体,题中的反应显然与此不符。B正确,脱羧酶属于裂合酶类,裂合酶催化从底物上移去一个基团而形成双键的反应或其逆反应,这类反应的通式为A-B![]() A+B,题中反应式正与此相符。C不对,氧化酶也是催化底物脱氢,与脱氧酶催化的反应不同仅在于反应中以O2分子为氢受体生成H2O或H2O2。D不对,水解酶类是催化加水分解作用的,反应通式为A-B+H2O

A+B,题中反应式正与此相符。C不对,氧化酶也是催化底物脱氢,与脱氧酶催化的反应不同仅在于反应中以O2分子为氢受体生成H2O或H2O2。D不对,水解酶类是催化加水分解作用的,反应通式为A-B+H2O![]() AOH+BH,其特点是反应中必有水分子参加。

AOH+BH,其特点是反应中必有水分子参加。

65.D

A不对,“无意义”密码子是指不为氨基酸编码的核苷酸三联体。B不对,使mRNA与核糖体结合的是mRNA上的一个起始信号,称SD序列,位于翻译起始密码于前,SD序列与16srRNA的3’端互补。C不对,理由与A同。D正确,“无意义”密码子,也称终止密码子,即UAA、UAG和UGA当mRNA的终止密码子进入核糖体的A位时,肽键合成便自行停止。

66.B

A不对,肚键是多肽和蛋白质分子中连接氨基酸残基的共价键。20种常见氨基酸无一含有磷酸基。B正确,由一个氨基酸的α–羧基和另一个氨基酸的α–氨基共同脱去一分子水而形成的共价键一CO—NH一,即肽键。C不对,醇和醛反应生成半缩醛时,例如直链葡萄糖转变为环状结构时,在醛基和羟基之间形成的是分子内的氧桥。D不对,醛基和氨基反应可产生一种弱碱,称希夫碱(Schiff’s base)—CH==N—CH==,它是氨基酸转氨作用中的中间物,这里形成的也不是肽键。

67.A

A正确;纤维素和糖原都是葡萄糖的多聚体,分子很大,由1000个以上的葡萄糖残基组成。多糖就是指由20个到上万个单糖单位组成的多聚体,纤维素是直链多糖,糖原是高度分枝的多糖。B不对,纤维素和糖原这两种分子都没有l–磷酸葡萄糖单位参与。C不对,纤维素和糖原都不是含氮糖的多聚体,壳多糖才是含氮糖,即N–乙酸氨基葡萄糖的多聚体。D不对,双糖是指由两个单糖分子缩合而成的寡糖,如麦芽糖、蔗糖等。

68.B

A不对,mRNA的核苷酸序列只与DNA分子中的一条链(的某一区段)互补,并由它转录而来,这条DNA链称为有[意]义链,也称转录链或模板链,不过对不同的mRNA并不总是以同一条DNA链作模板的。B对,理由见AC和D都不对,mRNA的核苷酸序列既不与某一tRNA的核苷酸序列互补,也不与所有tRNA的核苷酸序列互补,但mRNA的密码子与相应的tRNA的反密码子互补。

69.D

A、B和D都不对,因为一,除特别指出外,一般自左至右为5’→3’向;二,碱基配对时两条链是反向的;三,DNA的三联体并不直接与tRNA的反密码子配对,只能通过mRNA密码子发生简接互补关系;四,DNA上的密码通常采用非转录链上的序列表示。所以,DNA三联体与对应的mRNA密码子是相同的,只是后者以U代替了T。这里DNA三联体GCT对应于被转录成的密码子GCU,翻译时,GCU应与tRNA反密码子XGC配对(X为A、G或I),因此GCT(GCU)不可能与GCT、CGA或GCU互补。C正确,根据Crick提出的“摆动假说”,即密码子与反密码子识别时,除标准的配对外,尚允许密码子的第三位碱基与反密码子的第一位碱基的配对具有一定程度的灵活性,GCU除能与AGC(实际上至今尚未发现反密码子第一个碱基是A的)配对外,还能与反密码子GGC或IGC配对。

70.A

A正确,在含14N环境中培养出来的细菌含轻氮型DNA(14N-14N),转移到含15N环境中生长一代后,依照半保留复制机制,细菌DNA变成中间型(14N-15N),当放回含14N环境中连续生长二代后,DNA出现两种类型,14N-15N和14N-14N,其摩尔比为1︰3,即1/4︰1/3。B不对,只有当含14N-14N DNA的细菌放入含15N环境中生长二代,然后转回含14N环境中生长一代,这样的细菌DNA才符合此比例。C和D都不对,只有含重氮(轻氮)DNA的细菌转移到含14N(15N)环境中生长二代后才会出现答案C(D)的情况。

71.C

A和 B都不对,根据Chargaff DNA碱基组成法则可知A=T,G=C,这是因为DNA是互补双链分子,A与T,G与C,因此A/T比和G/C比都等于1,且不变。C正确,(A+T)/(G+C)比值可因物种而异,有些生物A+T的摩尔含量高于G+C,有些则相反,例如细菌中的不同种属(G+C)/(A+T)比值(称特异性系数)可在0.45~2.80范围内变动。D不对,因为A一T,G一C,显然A+G=T+C,即(A+G)/(T+C)=1不变,也即DNA中嘌呤碱与嘧啶碱的摩尔数相等。

72.C

A不对,从DNA到mRNA的信息传递,即转录,它是以DNA作模板在RNA聚合酶催化下进行的,此过程并无tRNA的参与。B不对,rRNA是核糖体的主要结构成分和功能成分,例如16SrRNA的3’端在识别mRNA上的核糖体结合位点(也称SD序列)中起重要作用,但mRNA和rRNA所含的信息都直接来自DNA,不存在mRNA到 rRNA的信息传递,更不存在tRNA参与此传递过程。C正确,对于每种氨基酸至少有一种tRNA,每个tRNA分子含有一个反密码子,在核糖体上进行蛋白质合成时,tRNA反密码子可与mRNA上相应密码子配对,保证mRNA上的遗传信息正确地翻译成蛋白质的氨基酸序列。D不对,mRNA上含的是密码子而不是反密码子。

73.B

A和C都不对,虽然编码含相同数目氨基酸的蛋白质,不论原核还是真核生物中,密码子数是相同的,但原核类中基因是连续的,而大多数的高等真核类基因是不连续的,在这些基因中的编码序列(外显子)被1个或多个间插序列(内含子)隔开,内含子在初级转录本转变成mRNA时才被切除,因此真核细胞中编码相同数目氨基酸的蛋白质的基因比原核类中的长。B正确,理由见A和CD不对,基因长度与细胞组织水平(原核还是真核)有关,可能分隔基因反映了进化的过程。

74.C

A和B都不对,脂双层膜的内部是由非极性烃链组成的,它对离子和大多数极性分子的通透性很低,但对非极性小分子如氧和二氧化碳则可自由通透。C正确,氨基酸在pH7左右(称生理pH)为兼性离子,它们不能自由地通过脂膜,需借助膜上的载体,如膜蛋白,进行协助扩散运输。D不对,水虽然是极性分子,但它是一个突出的例外,可自由穿过脂膜,这可能与膜上存在亲水的微孔(直径0.8-l.0nm)以及水分子的个子小有关。

75.D

质膜和核糖体是所有细胞都具有的结构。原核细胞无线粒体,无囊泡,无核膜,所以只有D正确。

76.A

细胞的质膜是由脂类和蛋白质组成的,二者缺一不可。质膜中很少有多糖,而且其主要功能是通过蛋白质完成的。所以只有A是正确答案。

77.C

有丝分裂开始时,虽然每一个染色体经复制后都形成了两条染色体,但并未分开,仍是一条。有丝分裂后,二条染色单体分别进入子细胞,成为独立的染色体,因此干细胞中的染色体数为N。由于DNA在开始时已被复制,其量为未开始分裂的细胞的2倍(Q),分裂后的子细胞中的DNA则为Q/2。因此答案C是正确的。

78.D

减数分裂是染色体数目减半的核分裂,它包括两个连续的分裂过程。第一次分裂产生的两个于细胞核内,染色体数目为母细胞中的一半;第二次分裂为正常的有丝分裂,最后形成4个单倍体的子细胞。一般的动物、许多原生动物,还有少数低等植物在将形成配子之前发生减数分裂。高等植物有世代交替,每个世代交替于单倍体及二倍体之间。受精产生二倍体的孢子体世代,减数分裂发生于孢子体世代的某些点上,产生的是孢子而不是配子。这种孢子称为减数孢子。减数孢子形成单倍体的配子体世代。成熟时,配子体世代又分化成精子和卵子,精卵结合,再回复到二倍体世代。所以,只有D是正确的答案。A、B、C都不对或不全面。

79.B

抗体是在淋巴细胞中合成的。巨噬细胞和多核中性白细胞中只合成其他的免疫因子,不合成抗体。

80.C

既然单倍体DNA重量为4×10-12g,那么合子DNA重量应为8×10-12g。在第一次有丝分裂前期,DNA已经加倍,所以这时合子中DNA重量为2×8×10-12g,即l.6×10-11g。

81.C

纤毛和鞭毛都是细胞上的丝状附属物,比较长而数目较少的为鞭毛,比较短而数目较多的为纤毛。所以上述答案中只有C是正确的。纤毛和鞭毛基部都有基体(basal body),它是由9个三连的微管和2个中央的单体微管组成的微管束,即9+2型的微管排列方式,所以A不对。纤毛和鞭毛都可进行旋转运动,所以B也不对。

82.C

中心体中一般有二个中心粒,在S期,每个中心粒均“复制”一次,形成二大(原中心粒)和二小(新复制的中心粒)共4个中心粒。因此在细胞分裂前期,可以看到4个中心粒。

83.D

有丝分裂末期,两组染色体分别移向两极,所以这时可同时看到两组染色体,即46 ×2=92个染色体。

84.B

Na+-K+泵将Na+泵出细胞外,同时把K+泵入细胞内,所以其作用结果是使细胞中Na+浓度降低而K+浓度升高。同时,Na+-K+泵实质上是Na+-K+-ATP酶,在发生离子转运的同时伴随着ATP的水解,产生质子。所以细胞内外两侧质子浓度梯度的形成也是Na+-K+泵作用的直接结果。所以A、C、D都不是正确答案,只有B是正确答案。氨基酸进入细胞是通过Na+/氨基酸的协同运输,既非协助扩散,更与Na+-K+泵无关。

85.C

在低渗的环境中红细胞会吸水而涨破,所以被破坏而不能继续存活。阿米巴在水中会继续存活而不受到任何伤害。所以C是正确答案。

86.B

Na+-K+泵工作时,每泵出3个Na+离子,泵入2个K+离子,就消耗1个ATP。自由扩散、协助扩散和通过开启通道的运输都不需要消耗能量,因此也不需要ATP。

87.B

B正确,但卵泡刺激素不仅女人的脑下垂体的腺垂体分泌,而且男人的腺垂体也分泌;它不仅刺激卵巢中的卵泡生长,也刺激睾龙中精子的发育。卵泡刺激素的分泌受到下丘脑分泌的促性腺激素释放激素的控制。

88.B

B正确。胰岛素促进肝细胞中的糖原生成,促进肌肉细胞中葡萄糖代谢过程,降低血糖水平。

89.C

C正确,因为只有肺泡中二氧化碳的浓度低于静脉血中的二氧化碳浓度,氧的浓度高于静脉血中氧的浓度才能从体内排出二氧化碳并向体内输入氧。

90.C

C正确,因为在排卵后的一、两天最可能受精,一般在月经周期第14天前后排卵。

91.A

本病是由于多1条21号染色体引起的。

92.B

B正确,哺乳动物的胰腺分泌多种消化酶原进入消化管,只有人和兔、鼠等少数几种哺乳动物的唾液腺分泌唾液淀粉酶原进入口腔。肝分泌的胆汁贮存在胆囊中,胆汁中不含酶原。

93.C

C正确,因为肾上腺素抑制消化管运动。

94.A

维生素A是体内合成感光物质视紫红质的原料,缺乏维生素A,视紫红质不足会使视网膜中的视杆细胞不能发生正常的光化学反应,在黄昏或夜间看不清物体。这种病叫做夜盲症。

95.C

C正确,因为二氧化碳是呼吸中枢的强有力的刺激剂,血氧浓度低不如血二氧化碳浓度高能更有效地刺激呼吸中枢,加快呼吸活动。

96.C

97.D

D正确,因为大剂量的辐射会破坏人体血细胞生成,引起胃肠出血,还可能引发癌症。

98.D

在平静呼吸时,呼气不需要肌肉收缩,只要在吸气时收缩的肌肉放松就可发生呼气。在深呼气时则需有关肌肉的收缩。

是非题

99.(-)

豌豆卷须为叶的变态,黄瓜的卷须为茎变态。

100.(一)

小檗的刺是叶的变态,蔷薇的刺为皮刺。从外形看小檗的刺在茎上有规律地着生在茎节处,蔷薇茎上皮刺无规律,而且易被用手拔下。

101.(+)

人与鲸均为哺乳动物,有共同起源,鲸的水生是次生性下水的,其前肢的骨路结构、排列顺序均与人前肢一致,故是同源器官。

102.(+)

由于澳洲在中生代末的白垩纪,距今约一亿三千万年前就脱离了其他大陆,当时尚无有胎盘类哺乳动物,后来发展的高等哺乳类(有胎盘类)由于地理隔离而不能到达澳洲,故有袋类在澳洲适应各种不同的生活方式而独立进行适应辐射,发展了类似有胎盘类的各种生态类群而形成一些趋同现象,如似狼的袋狼、似鼬的袋鼬、似熊的袋熊以及袋貂、袋兔、袋鼯、袋鼩、袋鼹等等。

103.(一)

绝大多数陆生脊椎动物的中耳具鼓膜,但有例外,例如两栖动物中穴居的无足类和一些无尾类不具鼓膜,爬行类中的蛇类与许多鳅锡类的鼓膜也已退化,所以陆生脊椎动物中并不是每种都具有鼓膜。

104.(一)

溶酶体是细胞的“消化器官”,是细胞内酶的仓库。各种溶酶体所含的酶加在一起不下40余种,例如蛋白酶、脂酶、酸性RNA酶、酸性DNA酶等等。溶酶体功能也有多种,例如:具正常的消化功能、细胞的自溶作用和自体吞噬作用等。动植物某些器官组织的退化萎缩可能与自体吞噬作用有关,蝌蚪变异为蛙时,尾巴的消失就可能是自噬作用造成。所谓自噬作用或自体吞噬作用即为细胞质内的一些结构陷入胞质内的膜内形成“自噬泡”,自噬泡与初级溶酶体(初级溶酶体结构简单,其内容物基本为均一的酶溶液)可结合形成自噬一溶酶体(称次级溶酶体),此时自噬泡中的内含物被酶消化降解为小分子,可被细胞作为营养物而吸收。所以可以说蝌蚪尾巴的消失是被溶酶体消化所致。

105.(+)

企鹅虽不能飞行,但因用前肢有力地划水而使胸肌发达,并具有发达的龙骨突,与其他飞行的鸟类具龙骨突有异曲同工之效。

106.(一)

头足纲动物晶体的焦距是固定的,所以眼睛的调节不能靠改变晶体形状实现。

107.(-)

“遗传学”(Genetics)一词,是在第三届国际遗传学会议上,大会主席美国著名遗传学家贝特森(W,Bateson)在发表《遗传学研究进展》演讲时,第一次公开建议将这门新学科称为“Genetics”。Genet是一个希腊字根,有“出生”,也有“祖先”的意思。(第三届国际遗传学会议——原名是杂交与植物培育的国际会议,1906年在伦敦召开。)

108.(+)

真核生物形成配子时,同源染色体发生联会和交换。正常情况下,交换是在同源染色体之间的非姐妹染色单体上对等发生的,从而造成基因的重新组合。

109.(-)

此亚纲是现存哺乳动物中最原始的类群,保留着许多原始特征,如卵生等,仅存在于澳洲及附近岛屿上。鸭咀兽是此亚纲中的珍稀动物。

110.(+)

糖萼中含有寡糖、多糖与蛋白质。

111.(-)

质膜中的主要成分为不同的蛋白质和脂类,还含有极少量糖类。

112.(-)

由于膜脂分子形成了封闭性的脂质双层膜,在不同程度上限制了各种离子和分子进入细胞。离子和分子进入细胞有各种方式,不能简单地理解为都是通过狭小通道进入的。

113.(-)

细菌不能进行胞饮作用,植物细胞和动物细胞一样,能进行胞饮作用。

114.(-)

在植物细胞质中,主要的成分也是蛋白质。

115.(+)

细胞质中的某些细胞器,如线粒体和叶绿体,虽也含有DNA,但不形成染色体。

116.(+)

保卫细胞的壁在靠近气孔的一面较厚而另一面较薄,所以当细胞充水而膨压增大时,较薄的一面被拉长而隆起,于是气孔张开。

117.(+)

吞噬作用是这些单细胞生物的主要的摄取食物的方式。

118.(一)

动物细胞中只有少数特化的细胞和单细胞的原生动物细胞才具有进行吞噬作用的能力。植物细胞一般无吞噬作用,细菌和蓝绿藻细胞也不进行吞噬作用。

119.(一)

蛋白质是在粗面内质网膜上的核糖体中合成的,或在多聚核糖体中合成。

120.(+)

除病毒外的所有生物的细胞中都有核糖体。病毒不含核糖体,但它是非细胞形态的生物体。

121.(一)

核糖体仅由蛋白质和RNA组成。

122.(+)

除某些特化的细胞,如哺乳动物的红细胞外,大多数动、植物细胞中都有线粒体。

123.(+)

原则上可以认为溶酶体是由高尔基体形成的,但其中的各种酶类是在粗面内质网上合成,经过高尔基体的加工、分拣、包装,最后形成溶酶体。

124.(一)

高等植物细胞中没有中心粒,只有动物细胞中有。

125.(+)

核仁的主要成分是RNA、DNA和蛋白质。

126.(+)

原则上是对的。过去曾一度认为核仁是大亚基的合成部位,现已证明核糖体的小亚基也是在核仁中组装的。目前尚未确切了解的是,在核仁中组装的大、小亚基在转移到细胞质中后,是否还要成一步地被组装为成熟的亚基。

127.(+)

线粒体是进行有氧呼吸的细胞器,在厌氧生物的细胞中,没有线粒体,甚至没有相应的细胞呼吸的酶系统。即使能进行有氧呼吸的酵母菌,一旦在无氧条件下生活,其线粒体也会大为退化,形态上也难以辨认了。

128.(一)

血小板起源于骨髓内的巨核细胞。成熟的巨核细胞的细胞质分裂成许多近似圆盘的血小板。

根据所给定义写出名词述语

129.(1)旱生植物。

(2)白色体。

(3)菌根。

(4)无性世代。

(5)根状茎。

130.迁出。

生态学中,种群的散布具三种形式:迁出、迁入和迁移。所谓迁出,即离开种群和种群栖息区域的单向运动。造成此类单向离开运动的原因可以是必然的,如种群数量的增长造成扩散压的增加而迁出,也可因为食物的原因、繁殖的原因等等因素造成,也可以是偶然的原因造成。

131.偏利。

二种生物因食物联系而生活在一起,其中对一方有利,而对另一方无害,称之为偏利。

132.无性繁殖系。

通过有丝分裂,从一个生物不经过有性过程而繁殖得到的一群基因型完全相同的后代。例如在植物的组织培养中从同一植株获得的愈伤组织培养而获得的一批植株后代,这些后代在遗传上完全相同。无性繁殖系也可称为克隆。

133.腐食者。

腐食者中有一些动物专食其他动物的粪便,尤其是哺乳动物的粪便。例如粪金龟子(或称屎克郎),成虫与幼虫均食粪便,又如双翅目的一些蝇类,尤其是一些蝇的幼虫——蛆也是以粪为食的。

134.有尾两栖类。

两栖类作为一个动物类群可在水中也可在陆上活动,两栖类中的有属两栖类如大饭、蜂娥等主要居住在水中。

135.再驯化(或风土再驯化)。

再驯化是指某些动物在原来的分布区中由于某些原因灭绝了,而该地区仍存在着它们的生存条件,人们可将它们引回该地区而恢复其在原有分布区中生活。例如糜鹿,清末在北京南苑生活着世界上唯一的一群麋鹿,1866年被法国传教士盗运出去,在国外养殖下来,而南苑的麋鹿却因各种原因而绝灭。1985年从英国乌邦寺第一批引回的20余头,在南苑重建了糜鹿种群即为风土再驯化一例。

136.活化石。

这是指该生物来源于与其相同的古代生物。该生物虽已经历了亿万年或相当长的时间,但其体制结构不变或仅有非常轻微的变化,从进化型式看可称为停滞进化。这样的物种即为活化石,也可称之为“古老种”,如总鳍鱼类的现代生存种——腔棘鱼和大熊猫,植物中的水杉和银杏等。

137.耐寒生物。

永久居住在低温条件下的生物在进化过程中形成了对低温的适应性,具有了一定的形态的或生理生化的特征。例如北极熊具有厚实的毛皮和皮下厚的脂肪层;又如南极的一种皇企鹅,栖于最寒冷的地区,并在冬季繁殖。繁殖时,雄性担任孵卵的任务。在孵卵过程中雄鸟要在-3℃到-40℃的温度下停食100天左右,完全靠消耗体内的脂肪维持生命,一次孵卵体重可减轻40%。另外,对南极鱼类体液抗冻问题的研究也是一个很好的例子。南极海水水温约为-1.8℃,而鱼类常在水的表层活动,南极鱼类体液不结冰的原因是因为血液中存在一种抗冻物质。这种物质已从一种南极鱼分离获得,证明是一种糖蛋白。可见耐寒生物由于长期居住在低温条件下而形成了一系列的抗寒机制。

138.柯蒂氏器官

138.柯蒂氏器官

哺乳动物与人类的听觉部位是在耳蜗管中,位于基底膜上的柯蒂氏器官。结构见右下图。柯蒂氏器官上有内、外毛细胞,其毛与盖膜接触。声音刺激,经外耳传到中耳鼓膜,然后由三块听小骨传至内耳骨迷路中的外淋巴;外淋巴振动又传给膜迷路中的内淋巴;内淋巴的波动使阿蒂氏器官发生相应的振动;振动促使毛细胞与盖膜之间的相对位置不断变化。毛细胞所受的刺激便使终止于毛细胞的耳蜗神经纤维兴奋,蜗神经便将冲动传至中枢产生听觉。可见声波能转变为神经冲动所在部位为柯蒂氏器官的毛细胞与蜗神经。

139.同功器官。

在不同生物类群中,某些器官由于执行相同的功能而形成一些结构,这些结构在胚胎发育上和基本组成上均无关系。例如,昆虫的翅与鸟类的翼,它们都用于在空气中飞翔,故为同功器官。但昆虫的翅是由翅芽发育形成的,翅芽则是由中胸和后胸背扳两侧扁平的体壁皱褶形成的,而鸟翼是由陆生脊椎动物的前肢演变而来的。

140.种内斗争和种间斗争。

同种生物个体间和不同物种生物个体之间由于要求相同的生活条件,而自然界的这种生活条件的资源又有限,于是造成了种内或种间的个体之间的激烈斗争,即种内斗争和种间斗争。种内斗争和种间斗争是达尔文自然选择学说的重要基础。达尔文发现生物的繁殖率很高,每个物种的繁殖呈几何级数(2,4,8,16,32……)增长,而食物资源的增长却呈算术级数(1,2,3,4,……增长,是有限的,所以同一物种个体间或不同物种之间为了获取相同的有限的食物资源必然会产生竞争(或斗争),这就是种内斗争和种间斗争。为获得有限的栖居地或占据有限的生态灶也同样存在这些斗争。

141.同源器官。

所谓同源器官是指有时在表面上不相似,功能也不同,但在胚胎发生上,在基本结构和各部分相互关系上彼此相似。例如:鲨鱼的楯鳞与哺乳类的牙在结构上可分成三部分,最外层为釉质,胚胎来源为外胚层,其内为齿质,胚胎发育来自中胚层,最内为髓腔,有血管和神经通入。二者从胚胎来源和内部结构上均相同是为同源器官,但二者在外形上不同,桅鳞为鱼体体表的保护层,哺乳动物的牙是取食器官。

142.属。

物种间的分类系统应能反映它们的进化的亲疏远近的关系。一股所用的分类阶元为界、门、纲、目、科、属、种,故高于物种的分类单位应是属。

143.细胞的分散或消化。

在细胞培养开始时需使组织块中的细胞得以分散,成为细胞是液(动物细胞)或成原生质体(植物)才能培养。为此常用一些浓度与活性适宜的酶。对动物细胞常用的酶有胰蛋白酶、胶原酶、弹性蛋白酶等,对植物细胞常用纤维素酶去掉细胞壁,以获得原生质体才能进一步进行培养。在细胞培养中用酶将组织块中的细胞分散开的步骤称为细胞的分散或称消化。

144.单元(源)发生。

在动物类群的起源上,来自多个祖先的称多元(源)发生,而来自一个共同祖先的则可称为单元(源)发生。

145.世代。

一般在个体发育中,从卵到成体的生命结束可称为一个世代。例如在昆虫中,从卵开始,经过若虫或经过幼虫和蛹变态为成虫,到成虫死亡或由成虫产生新的后代为止的全部变化过程称为一个世代,也可称为一化。昆虫从卵到成虫的发育变态过程十分复杂,变态可有半变态和全变态二类。这二类变态方式与幼态昆虫的孵化早晚有关,而孵化的早晚又与卵内营养物质多少相关。一般讲,卵内营养丰富,孵化时间较长,孵化的幼虫与成虫区别不大,通过不完全变态就可变为成虫。反之,则孵化较早,孵出后须经全变态才能成为成虫。

146.羽片。

鸟类的羽毛可分为正羽、绒羽与毛羽三类。绒羽位于正羽之下,羽柄短,其顶端长有细长丝状羽枝,羽枝上无钩故,不形成羽片。毛羽夹杂在其他羽毛之间,具一较长的羽干,从其顶端发出几根短的羽枝。而正羽结构较为复杂,中间为长的羽轴,从其两侧生长扁平的羽片。羽片由羽技构成,每一羽技二例又生出许多带钩或槽的羽小技。着生钩的羽小技与邻近羽小枝的槽相互钩住,形成结实而又具弹性的羽片,生长在羽轴之两侧。

147.孤雌生殖亦称单性生殖。

孤雌生殖是指卵在不经受精而发育成子代的一种生殖方式。多种动物具孤雌生殖现象,但方式有所不同。有的动物中仅行孤雌生殖;有的动物中,孤雌生殖与两性生殖交替进行;也有的在幼体时即行孤雌生殖,称为幼体孤雌生殖。孤雌生殖在轮虫中十分普遍。轮虫中一般行孤雌生殖,只在环境不利时才行两性生殖。在甲壳动物、昆虫、扇形动物、线虫类和软体动物中都有不少可行孤雌生殖。例如后代全为雄性的“产雄孤雕生殖”的雄蜂,又如全为雌性“产雌孤雌生殖”的夏季的蚜虫等等。一般认为孤雌生殖起源于两性生殖,孤雌生殖对种群发展有刮也有弊,有利的是种群数量可以迅速发展,如只留存一个个体即可迅速占领一个栖息地。不利的是不经两性繁殖则丧失了变异的可能性,从而对物种的进化不利。若孤雌生殖与两性繁殖交替进行则能扬利避弊。孤雌生殖也可以实验方法进行。以人工实验方法促使未受精卵发育成个体,称为“人工孤雌生殖”,例如此法在海胆、家蚕、鱼、蛙和兔等动物中以及一些植物中都已成功。

148.心包或称围心膜。

围心膜由结缔组织组成,包裹着心脏,具一定的韧性。围心膜与心脏之间形成围心腔,围心腔内含少量的心色液,以缓冲心脏搏动时的摩擦。

149.体细胞。

在多细胞生物中,构成机体的细胞基本上可分为性细胞与体细胞二类,性细胞(包括精子与卵)具单倍染色体(n),体细胞具双倍染色体(2n),本题除去性细胞外,自然应是体细胞了。

150.血淋巴。

昆虫是混合体腔,循环系统也是开放式,血液在混合体腔内流动,兼有脊椎动物血液及淋巴的机能,由血浆与血细胞构成,故称血淋巴。

151.外套(膜)。

软体动物的外套是体背面两侧皮肤的延伸,形成外套膜,将内脏团和足全部或部分包住;腕足动物体壁的延伸称为外套叶,结构与软体动物相似;蔓足动物中自由生活的种类有背甲形成的外套,被坚硬的钙板遮盖,比如像藤壶等。

152.动物行为学。

153.交换或重组。

真核生物形成配子时,同源染色体发生联会和交换。正常情况下,交换是在同源染色体之间的非姐妹染色单体上对等发生的,从而造成基因的重新组合。重组是生物多择性的一个重要的方面。

154.核外基因或胞质基因。

核外基因是存在于细胞内的,但在染色体之外的有功能的DNA,如线粒体DNA和叶绿体DNA,它们各有自己的遗传体系,能自我复制并生成各自的产物,执行一定的生理功能,它们虽然与核DNA既有区别又有联系,但它们并不与染色体DNA直接相连。

其他题型

155.(1)A,E,F正确,它们分属于蛛形纲的蝎目、蜱螨目和避日目;而土鳖属昆虫纲,龙虾属甲壳纲,剑水蚤也是甲壳纲。

(2)B正确,蛛形纲在节肢动物门中是仅次于昆虫纲的一类,目前比较新的资料估计有6000种以上,此题3个选择中只有选B才最为近似。A的近100万种是世人估计昆虫的种数。

(3)B正确,A和C不正确。蛛形纲与肢口纲相似,身体分为头胸部与腹部,而且均有几丁质的外骨骼,不是只在一些种类的头部。

(4)A正确,B和 C不正确。因节肢动物中有一对触角的是唇足纲、倍足纲和昆虫纲,有2对触角的是甲壳动物。

(5)B正确,A不正确。蛛形纲的口器是有螫枝和脚须的。

(6)B正确,A和C不正确。蛛形纲动物头部与胸部愈合称头胸部,有4对足。胸部有3对足的是昆虫,而身体具5对步足是节肢动物肢口纲的特征。

(7)B正确,A不正确。蛛形纲是螫肢亚门,属节肢动物中较原始的类群,原始的附肢呈双肢型,而附肢为单肢型则是比较进化的节肢动物的特征,如唇足纲、倍足纲和昆虫纲的附肢就是单肢型。

(8)A正确,B和C不正确。此三问关于复眼和单眼涉及节肢动物的几个纲。C描述的是甲壳动物的特征,即大多数成体具1对复眼,而在无节幼虫期则普遍有一个中眼。B描述的特征符合昆虫纲的情况。A描述的是蛛形纲的一般特征,但也有些蛛形纲动物无眼。

(9)B正确,A不正确。蛛形纲动物中除蝎目尚有分节的神经外,其他各目的神经系统均已集中。而A描述的特征则符合昆虫纲等一些节肢动物。

(10)不正确。虽然蛛形纲中有的动物有在表皮上的感觉裂缝,可感受声响的震动,但昆虫的机械感受器即可感受声音,如直翅目,鳞翅目等昆虫的身体上就有感受声音的鼓膜器。

(11)C正确,A和B不正确。节肢动物中以马氏管作为唯一的排泄器官的有唇足纲、倍足纲、昆虫纲等,其代谢产物主要是尿酸,是对陆生生活的适应。以触角腺或颚腺作为排泄器管的是水生的甲壳动物。蛛形纲动物则具两种排泄器官——基节腺和马氏管。基节腺的排泄方式与肢口纲相同,而马氏管又是陆生种类具有的,这正说明蛛形纲是节肢动物中从水生向陆生生活过渡的一个类群。

(12)A正确,B和C不对。蛛形纲是节肢动物中从水生到陆生的过渡类型,呼吸系统也与排泄系统一样同时有两种,既有气管系统,又有囊肺,囊肺即水生肢口纲的囊鳃在蛛形纲动物中内陷后形成的。少数个体很小的种类则仅靠体表进行气体交换,如某些螨类。

(13)正确。蛛形纲动物的血液含有血蓝素。

(14)E正确,A,B,C,D均不正确。蛛形纲动物没有蛹期,也就是说没有完全变态,故A不对。无节幼虫存在于甲壳动物,所以B不对。直接发育是指不经幼虫阶段,蛛形纲动物中有些种类行卵胎生,如蝎目,但仍不是直接发育,故C也不对。蛛形纲动物幼虫蜕皮,但成虫不蜕皮,D也是错误的,只有E才是正确的选择。

156.(1)同翅目;19,25

(2)直翅目:17,18,22

(3)脉翅目;23,24

(4)鞘翅目;①,⑧,⑨,14,20

(5)半翅目:⑥,26

(6)鳞翅目:②,③,④,12,15

(7)膜翅目:⑩,13,21,27,28

(8)双翅目:⑤,⑦,11,16

157.(1)褐藻巨大的植物体为2n的孢子体。

(2)绿藻(衣藻)植物体为n。

(3)带有配子体的石松抱子体,a为配子体(n),b为孢子体(2n)。

(4)生有颈卵器托的地钱(雌配子体),a为颈卵器已发育的孢子体(2n),b为孢子(n),c为指状芒线(n),d为雌配子体(n)。

(5)伞菌,a为菌柄,由双核菌丝组成(n+n),b为担孢子(n),c为初期菌丝(n)。

(6)藻类植物的囊群,a为孢子体(2n);幼小孢子囊为2n;b为孢子(n)。

158.A.⑤;B.③;C.⑤;D.④;E.⑦。

图A是巢寄生关系,即一种甲虫(隐翅甲科)靠分泌一种与蚂蚁信息素极为相似的化学物质而混入蚂蚁巢中进行生存和繁殖,其成虫和幼虫完全靠蚂蚁喂养,这与杜鹃鸟的巢寄生现象极为相似。图B是偏利(或共栖),藻类植物生长在蟹壳上对藻类有利而对蟹类无害也无利,这符合偏利的定义。图C是类寄生关系,一只姬蜂正在用很长的产卵器往隐藏在树干中的天牛幼虫体内产卵,类寄生是指昆虫对昆虫的寄生,最终将导致被寄生昆虫的死亡。图D是互惠共生关系,这种关系对双方都有利,图为海葵定居在寄居蟹的贝壳上,被寄居蟹带来带去,可不断改变取食地点,提高捕食率,而海葵触手上有毒的刺细胞可为寄居蟹提供保护。图E是竞争关系,两只雄性长角羚正在为争夺配偶而进行仪式化战斗,竞争通常是指同种个体和不同种个体之间对资源的争夺,资源可包括阳光、水分、营养物质、食物、配偶、空间、营巢地等。竞争的结果往往是强者胜弱者败,甚至是一方把另一方完全排除掉,即所谓竞争排除原理。

159.a.①;b.③;c.④;d.⑥;e.12;f.13;g.⑧;h.⑦;i.11;j.⑩;k.⑨;l.②;m.⑤。

160.根据图解所表示出花被(或萼片、花瓣)的数目、排列以及是否联合,雄蕊数目、排列方式以及雌蕊情况(离生或合生,胎座类型),判断其适合的科为:A.⑨;B.③;C.⑥;D.②;E.①;F.⑧;G.④;H.⑦;I.⑤;J.⑩。

161.(1)

F2得到9︰3︰4的比例,这是典型的非等位基因互作的结果,属于隐性上位。根据F1的灰色和F2中灰色鼠占9份,可以容易地填出它们的基因型。在这里顺便提及小鼠毛色遗传的问题,实际上这是一个比较复杂的问题,目前已知至少涉及4对基因。本题只涉及2个基因,可作如下理解。“agouti”性状是指在毛尖处有一白色的环,用基因A表示,A表示有这一性状,a为无这一性状。B为黑色性状,b为无色。A和B基因同时存在时,是在黑色毛的毛尖上有一白环,因此总体观察呈灰色。

(2)

题意中已指明这两个基因之间“是不完全显性”,因此是一对等位基因。设B为黑毛色基因,对性基因为b,因此XBY为♂黑色,XbY为♂红色,玳瑁猫肯定是XBXb,而且一定是雌的(除非有一个猫是XBXbY,这是雄的玳瑁猫,十分罕见)。F1中有一红色雌猫,其基因型应为XbXb,因此亲本雄猫一定是XbY。其他个体可依此而推测出基因型和性别。

(3)

首先根据F2的特殊比例(12︰3︰l)就可以判断,这是两对因子杂种在子二代分离时9︰3︰3︰1的一种变化。同样,根据12︰3︰1的比例,应当知道这是一种显性上位的作用。因此,该题可作如下理解,基因B控制毛色为黑色,b为褐色,但A基因是一种对B或b起抑制的基因,有A基因存在时,B或b基因都不起作用,而a基因则没有这种作用。所以12/16中的白色应为(9/1 6A B )+(3/16A bb),3/16的黑色显然是aaB ,而褐色应为aabB亲本既然为纯种,必然是aabb和AABB的基因型。

张映辉整理编辑