08高考数学二、三轮复习技巧与策略

一、 加强典型研讨,学会举一反三

近几年数学高考题依据教学大纲与考试大纲,在努力保持连续稳定的前提下解放思想,在改革中发展,在探索中创新,每年都有一些有背景、内涵深刻、富有新意的试题,逐步推出了应用题、探索题、阅读理解题,所以考生应加强并通过对典型问题的研讨,探求试题的一般解题规律,学会举一反三.

二、 掌握通性通法,提高解题能力

高考试题一般不要求特殊技巧,着重在“通性、通法”上,总结数学学科中解决问题的基本思想和方法,重点放在有价值的常规方法的应用上,特别是教材中每章节所给出的解决问题的一般方法.

三、 理解思想方法,把握数学特点

数学思想方法是数学的精髓,只有深刻理解并能熟练地运用数学思想方法,才能把数学的知识与技能转化为分析问题和解决问题的能力,才能体现数学学科的特点,才能形成良好的数学素质.在复习中考生特别要注意以下的数学思想和方法:函数与方程思想、数形结合思想、分类讨论思想和转化(化归)思想,配方法、消元法、换元法、待定系数法、归纳法、坐标法、参数法、类比法、一般法,观察与分析、概括与抽象、分析与综合、特殊与一般、归纳与演绎.

四、 重视能力培养,提高解题效率

考查能力是高考永恒的主题.高考数学能力的考查主要是对逻辑思想能力、运算能力、空间想像能力、分析问题和解决问题的能力.在高三数学二、三复习中,尤其要注意逻辑思维能力与运算能力的提高,要学会观察,比较、分析、综合、抽象和概括,会用归纳、演绎和类比进行推理,会用简明准确的数学语言阐述自己的思想和观点,要会根据法则、公式定理、定律正确地进行运算的同时,会理解算理,能够根据题目的条件寻求合理、简捷的运算途径,以达到准确、熟练、迅速的运算.

专题一 函数与导数

能力培养

1. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 设定义域为R的函数![]() ,则关于

,则关于![]() 的方程

的方程![]() 有7个不同实数解的充要条件是( )

有7个不同实数解的充要条件是( )

A.![]() 且

且![]() B.

B.![]() 且

且![]()

C.![]() 且

且![]() D.

D.![]() 且

且![]()

2. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 若![]() ,则a的取值范围是( )

,则a的取值范围是( )

A.![]() B .

B . ![]() C.

C.![]() D.

D.![]()

3. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 若函数![]() 在区间

在区间![]() 内单调递增,则

内单调递增,则![]() 的取值范围是( )

的取值范围是( )

A、![]() B、

B、![]() C、

C、![]() D、

D、![]()

4. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 已知![]() 是定义在R上的单调函数,实数

是定义在R上的单调函数,实数![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() .若

.若![]() ,则 ( )

,则 ( )

A.![]() B.

B.![]() C.

C.![]() D.

D.![]()

5. (启东中学, 基础题, 4分值, 4分钟)

已知a,b为常数,若![]() 则

则![]() .

.

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 当![]() 时,

时,![]() 在

在![]() 上是减函数.

上是减函数.

7. (启东中学, 难题, 4分值, 4分钟) 已知 ![]() =

=![]() 在区间

在区间![]() 上的最大值

上的最大值![]() .则

.则![]() 的最小值等于 .

的最小值等于 .

8. (启东中学, 中档题, 12分值, 10分钟) 设![]() ,点P(

,点P(![]() ,0)是函数

,0)是函数![]()

![]() 的图象的一个公共点,两函数的图象在点P处有相同的切线.

的图象的一个公共点,两函数的图象在点P处有相同的切线.

(Ⅰ)用![]() 表示a,b,c;

表示a,b,c;

(Ⅱ)若函数![]() 在(-1,3)上单调递减,求

在(-1,3)上单调递减,求![]() 的取值范围.

的取值范围.

9. (启东中学, 难题, 14分值, 12分钟) 已知![]() 函数

函数![]()

(Ⅰ)当a=2时,求使f(x)=x成立的x的集合;

(Ⅱ)求函数y=f (x)在区间[1,2]上的最小值.

答 案

1. 答案C

解析 ![]()

![]() 有7个不同实数解的充要条件是方程

有7个不同实数解的充要条件是方程![]() 有两个根,一个等于0,一个大于0.此时应

有两个根,一个等于0,一个大于0.此时应![]() 且

且![]() .选C

.选C

2.答案C

解析 法一:代特殊值验证

法二:①当 ,即

,即 时,无解;

时,无解;

②当 ,即

,即 时,

时,![]() ,故选C.

,故选C.

3. 答案B

解析 记![]() ,则

,则![]()

当![]() 时,要使得

时,要使得![]() 是增函数,则需有

是增函数,则需有![]() 恒成立,所以

恒成立,所以![]() .矛盾.排除C、D

.矛盾.排除C、D

当![]() 时,要使得

时,要使得![]() 是增数,则需有

是增数,则需有![]() 恒成立,所以

恒成立,所以![]() .

.

排除A 本题答案选B

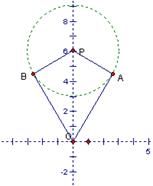

4. A 解析 数形结合法:当![]() ,如图A所示,有

,如图A所示,有![]() ,当

,当![]() 时,如图B所示,有

时,如图B所示,有![]() ,故选A.

,故选A.

5. 答案2. 解析由f(x)=x2+4x+3, f(ax+b)=x2+10x+24,

得:(ax+b)2+4(ax+b)+3=x2+10x+24,

即:a2x2+2abx+b2+4ax+4b+3=x2+10x+24,

比较系数得:

求得:a=-1,b=-7, 或a=1,b=3,则5a-b=2.

6. 答案 ![]() 解析

解析![]() ,由题意知

,由题意知![]() 是函数的单调减区间,因此

是函数的单调减区间,因此![]() .

.

7. 答案 ![]() 解析

解析![]() 为偶函数,

为偶函数, ![]() 即

即![]() 在

在![]() 内最大值.

内最大值.

当a<0时, ![]() =

=![]() ,

,![]() =1-a;

=1-a;

当a>0时, 若![]() ≥1, 则

≥1, 则![]() =a. 若

=a. 若![]() ≤1, 则

≤1, 则![]() =1-a.

=1-a.

∴![]() =

= 当a=

当a=![]() 时,

时, ![]() 有最小值

有最小值![]() .

.

8. 解析(I)因为函数![]() ,

,![]() 的图象都过点(

的图象都过点(![]() ,0),所以

,0),所以![]() ,

,

即![]() .因为

.因为![]() 所以

所以![]() .

.

![]()

又因为![]() ,

,![]() 在点(

在点(![]() ,0)处有相同的切线,所以

,0)处有相同的切线,所以![]()

而![]()

将![]() 代入上式得

代入上式得![]() 因此

因此![]() 故

故![]() ,

,![]() ,

,![]()

(II)解法一:![]() .

.

当![]() 时,函数

时,函数![]() 单调递减.

单调递减.

由![]() ,若

,若![]() ;若

;若![]()

由题意,函数![]() 在(-1,3)上单调递减,则

在(-1,3)上单调递减,则

![]()

所以![]()

又当![]() 时,函数

时,函数![]() 在(-1,3)上单调递减.

在(-1,3)上单调递减.

所以![]() 的取值范围为

的取值范围为![]()

解法二:![]()

因为函数![]() 在(-1,3)上单调递减,且

在(-1,3)上单调递减,且![]() 是(-1,3)

是(-1,3)

上的抛物线,

所以![]() 即

即![]() 解得

解得![]()

所以![]() 的取值范围为

的取值范围为![]()

9. 解析(Ⅰ)由题意,f(x)=x2![]()

当x<2时,f(x)=x2(2-x)=x,解得x=0,或x=1;

当x![]()

综上所述,所求解集为![]() .

.

(Ⅱ)设此最小值为m.

①当![]()

因为:![]()

则f(x)是区间[1,2]上的增函数,所以m=f(1)=1-a..

②当1<a![]() .

.

③当a>2时,在区间[1,2]上,![]()

![]()

若![]() 在区间(1,2)内f/(x)>0,从而f(x)为区间[1,2]上的增函数,

在区间(1,2)内f/(x)>0,从而f(x)为区间[1,2]上的增函数,

由此得:m=f(1)=a-1.

若2<a<3,则![]()

当![]()

当![]()

因此,当2<a<3时,m=f(1)=a-1或m=f(2)=4(a-2).

当![]() ;

;

当![]()

综上所述,所求函数的最小值

专题二 不等式

复习策略

一.不等式的证明策略

不等式的证明,方法灵活多样,它可以和很多内容结合.高考解答题中,常渗透不等式证明的内容,纯不等式的证明,历来是高中数学中的一个难点,本专题着重培养考生数学式的变形能力,逻辑思维能力以及分析问题和解决问题的能力.

二.不等式的解法策略

不等式在生产实践和相关学科的学习中应用广泛,又是学习高等数学的重要工具,所以不等式是高考数学命题的重点,解不等式的应用非常广泛,如求函数的定义域、值域,求参数的取值范围等,高考试题中对于解不等式要求较高,往往与函数概念,特别是二次函数、指数函数、对数函数等有关概念和性质密切联系,应重视;从历年高考题目看,关于解不等式的内容年年都有,有的是直接考查解不等式,有的则是间接考查解不等式.

三.不等式的应用策略

不等式是继函数与方程之后的又一重点内容之一,作为解决问题的工具,与其他知识综合运用的特点比较突出.不等式的应用大致可分为两类:一类是建立不等式求参数的取值范围或解决一些实际应用问题;另一类是建立函数关系,利用均值不等式求最值问题、本专题提供相关的思想方法,使考生能够运用不等式的性质、定理和方法解决函数、方程、实际应用等方面的问题.

典例剖析

例1已知函数![]() ,数列

,数列![]() 满足

满足![]()

(Ⅰ)设![]() ,证明:

,证明:![]() ;

;

(Ⅱ)设(Ⅰ)中的数列![]() 的前n项和为Sn,证明

的前n项和为Sn,证明![]()

解析(Ⅰ)由题意得,

(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)证明过程可知,

点评 本题主要考查函数、数列、不等式的证明等基本知识,考查应用放缩法证明不等式 .

例2已知函数![]()

(1)求函数![]() 的最大值;

的最大值;

(2)当![]() 时,求证

时,求证![]() ;

;

解析(1)![]()

![]()

![]() 令

令![]() 得

得![]()

当![]() 时,

时,![]() 当

当![]() 时

时![]() ,又

,又![]()

![]() 当且仅当

当且仅当![]() 时,

时,![]() 取得最大值0

取得最大值0

(2)![]()

由(1)知![]()

又![]()

![]()

点评 利用导数证明不等式问题比较新颖,考生对方面问题应加以重视.

点评 利用导数证明不等式问题比较新颖,考生对方面问题应加以重视.

例3 已知二次函数f(x)=ax2+bx+c(a>0)的图象与x轴

有两个不同的公共点,若f(c)=0,

|

(1)试比较与c的大小;

(2)证明:-2<b<-1;

(3)当c>1,t>0时,求证:>0.

解析 由已知,f(x)的图象与x轴有两个不同的公共点 ∴f(x)=0有两个不同的实数根x1、x2

∵f(c)=0,且x1·x2=, ∴f(x)=0的两个根就是c和 .

如果<c,∵a>0,故>0,即0<<c

而当0<x<c时,f(x)>0,所以有f()>0,这与时f(x)=0的根矛盾 ∴>c

(2)证明:∵f(c)=0,∴ac2+bc+c=0

又c>0,故ac+b+1=0

∵a>0,c>0,所以ac>0,于是b+1<0,故b<-1

又f(x)的图象对称轴x=-,且f(x)=0的两根为c和,且c<

∴-< Þ b>-2 , 故-2<b<-1

(3)证明:∵t>0,要证>0

对左边通分后知,只需证分子(a+b+c)t2+(a+2b+3c)t+2c>0即可

记g(t)=(a+b+c)t2+(a+2b+3c)t+2c

由0<1<c且0<x<c时f(x)>0,有f(1)=a+b+c>0

又a+2b+3c=(a+b+c)+(b+2c)>b+2c>b+2>2

∴g(t)图象的对称轴t=-<0 ∴函数g(t)在[0,+∞![]() 上递增

上递增

故当t>0时,g(t)>g(0)=2c>0 ∴原结论成立.

例4已知数列![]() 中,

中,![]() ,

,![]() .

.

(1)若![]() ,求实数

,求实数![]() 的取值范围;

的取值范围;

(2)求证:不存在正实数![]() ,使

,使![]() ,对任意

,对任意![]() 恒成立.

恒成立.

解析 (1) ,

,

∴

∵![]() ,∴

,∴ ,故

,故![]() .

.

(2)(反证法) 假设存在正实数![]() ,对任意

,对任意![]() ,使

,使![]() 恒成立.则

恒成立.则![]() 恒成立,

恒成立,

∴![]() ,∴

,∴![]() ,

∴

,

∴![]() ,

,

又![]() ,

,![]() ,……,

,……,![]() ,

,

∴![]() ,即

,即![]() ,

,

故取![]() 即

即![]() ,有

,有![]() ,则与

,则与![]() 矛盾.

矛盾.

因此,不存在正实数![]() ,使

,使![]() ,对任意

,对任意![]() 恒成立.

恒成立.

点评 存在性问题常常可用反证法证明.

例5已知函数![]() 的最大值不大于

的最大值不大于![]() ,又当

,又当![]()

(1)求a的值;

(2)设![]()

解析(1)由于![]() 的最大值不大于

的最大值不大于![]()

所以![]() ①

①

又![]() 所以

所以 . ②

. ②

由①②得![]()

(2)证法一:(i)当n=1时,![]() ,不等式

,不等式![]() 成立;

成立;

因![]() 时不等式也成立.

时不等式也成立.

(ii)假设![]() 时,不等式

时,不等式![]() 成立,

成立,

因为![]() 的对称轴为

的对称轴为![]()

知![]() 为增函数,所以由

为增函数,所以由![]() 得

得

![]()

于是有![]()

所以当n=k+1时,不等式也成立.

根据(i)(ii)可知,对任何![]() ,不等式

,不等式![]() 成立.

成立.

证法二:(i)当n=1时,![]() ,不等式

,不等式![]() 成立;

成立;

(ii)假设![]() 时不等式成立,即

时不等式成立,即![]() ,则当n=k+1时,

,则当n=k+1时,

![]()

因![]() 所以

所以

于是![]() 因此当n=k+1时,不等式也成立.

因此当n=k+1时,不等式也成立.

根据(i)(ii)可知,对任何![]() ,不等式

,不等式![]() 成立.

成立.

点评 本题要考查函数和不等式的概念,考查数学归纳法,以及灵活运用数学方法分析和解决问题的能力. 根据题意利用二次函数在结定区间上最值确定a的值;利用数学归纳法解决不等式问题.

例6 数列{an}满足![]() .

.

(Ⅰ)用数学归纳法证明:![]() ;

;

(Ⅱ)已知不等式![]() ,其中无理数

,其中无理数

e=2.71828….

解析(Ⅰ)证明:(1)当n=2时,![]() ,不等式成立.

,不等式成立.

(2)假设当![]() 时不等式成立,即

时不等式成立,即![]()

那么![]() . 这就是说,当

. 这就是说,当![]() 时不等式成立.

时不等式成立.

根据(1)、(2)可知:![]() 成立.

成立.

(Ⅱ)证法一:

由递推公式及(Ⅰ)的结论有

![]()

两边取对数并利用已知不等式得

![]()

![]()

故![]()

![]()

上式从1到![]() 求和可得

求和可得

![]()

即![]()

(Ⅱ)证法二:

由数学归纳法易证![]() 成立,故

成立,故

![]()

令![]()

取对数并利用已知不等式得 ![]()

![]()

上式从2到n求和得

![]()

![]()

因![]()

故![]() 成立.

成立.

不等式证明解题技巧

1.不等式证明常用的方法有:比较法、综合法和分析法,它们是证明不等式的最基本的方法.

(1)比较法证不等式有作差(商)、变形、判断三个步骤,变形的主要方向是因式分解、配方,判断过程必须详细叙述;如果作差以后的式子可以整理为关于某一个变量的二次式,则考虑用判别式法证.

(2)综合法是由因导果,而分析法是执果索因,两法相互转换,互相渗透,互为前提,充分运用这一辩证关系,可以增加解题思路,开扩视野.

2.不等式证明还有一些常用的方法:换元法、放缩法、反证法、函数单调性法、判别式法、数形结合法等.换元法主要有三角代换,均值代换两种,在应用换元法时,要注意代换的等价性.放缩性是不等式证明中最重要的变形方法之一,放缩要有的放矢,目标可以从要证的结论中考查.有些不等式,从正面证如果不易说清楚,可以考虑反证法.凡是含有“至少”“惟一”或含有其他否定词的命题,适宜用反证法.

3.与数列有关的问题或者与正整数有关的问题时常用数学归纳法证明.

证明不等式时,要依据题设、题目的特点和内在联系,选择适当的证明方法,要熟悉各种证法中的推理思维,并掌握相应的步骤、技巧.

例7已知函数![]() (a,b为常数)且方程f(x)-x+12=0有两个实根为x1=3,

x2=4.

(a,b为常数)且方程f(x)-x+12=0有两个实根为x1=3,

x2=4.

(1)求函数f(x)的解析式;

(2)设k>1,解关于x的不等式;![]()

解析 本题主要考查求函数的解析式及含参分式不等式的解法.

(1)将![]() 得

得

(2)不等式即为![]()

即![]()

①当![]()

②当![]()

③![]() .

.

点评 解不等式的过程实质上就是转化的过程,分式不等式转化成整式不等式,解分式不等式一般情况下是移项,通分,然后转化成整式不等式,对于高次不等式,借助数轴法,则简单,快捷,另外![]() ,

,![]() ,含有参数问题要对参数加以讨论.

,含有参数问题要对参数加以讨论.

例8设函数f(x)=x-m-mx,其中m为常数且m<0.

(1)解关于x的不等式f(x)<0;

(2)试探求f(x)存在最小值的充要条件,并求出相应的最小值.

解析(1)由f(x)<0得,x-m<mx,得-mx<x-m<mx,即![]()

①当m=-1时,![]() x<-

x<-

②当-1< m<0时, <x<

<x<

③当m<-1时, x<

x<

综上所述,当m<-1时,不等式解集为{xx<}

当m=-1时,不等式解集为{xx<-}

当-1<m<0时,不等式解集为{x<x<}

(2)f(x)= ![]()

∵m<0,∴1-m>0,f(x)在[m,+∞)上单调递增,要使函数f(x)存在最小值,

则f(x)在(-∞,m)上是减函数或常数,

∴-(1+m)≤0即m≥-1,又m<0,∴-1≤m<0.

点评 有关绝对值问题先去掉绝对值符号即利用![]() 等价转化为不等式组.然后对m分类讨论.

等价转化为不等式组.然后对m分类讨论.

例9已知定义在R上函数f(x)为奇函数,且在![]() 上是增函数,对于任意

上是增函数,对于任意![]() 实数m,使

实数m,使![]() 恒成立.

恒成立.

解析 ∵ f(x)在R上为奇函数,且在![]() 上是增函数,

上是增函数,

∴ f(x)在![]() 上为增函数

上为增函数

又 ∵ ![]()

∴ ![]() >-

>-![]() =

=![]()

∴ ![]() 即

即![]()

∵ ![]() 2-

2-![]()

![]()

![]() , ∴ 2

, ∴ 2![]()

∴ m>![]()

![]()

令2-![]() ∴ m>4-

∴ m>4-![]()

即4-m<![]() 在

在![]() 上恒成立.

上恒成立.

即求![]() 在

在![]() 上的最小值

上的最小值

∵

![]() ≥2

≥2![]() 等号成立条件t=

等号成立条件t=![]() ,即

,即![]() 成立

成立

∴ ![]() ∴ 4-m<

∴ 4-m<![]() 即m>4-

即m>4-![]()

∴ m的取值范围为(4-![]() ,+∞)

,+∞)

点评 解含参数不等式的问题有时可用分离参数法. 所谓分离参数法也就是将参数与未知量分离于表达式的两边,然后根据未知量的取值范围情况决定参数的范围.这种方法可避免分类讨论的麻烦,使问题得到简单明快的解决.

一般地,利用最值分离参数法来确定不等式 ![]() , (

, (![]()

![]() 为实参数)中参数取值范围的基本步骤:

为实参数)中参数取值范围的基本步骤:

(1) 将参数与变量分离,即化为![]() 的形式;

的形式;

(2) 求![]() 在

在![]() D时的最大(或最小)值;

D时的最大(或最小)值;

(3) 解不等式![]() 得

得![]() 的取值范围.

的取值范围.

思想方法:把不等式中恒成立问题转化为求函数最值问题.

适用题型:(1) 参数与变量能分离;(2) 函数的最值易求出.

利用这种方法可以顺利解决许多含参数不等式中的取值问题,还可以用来证明一些不等式.

不等式解法解题技巧

解不等式对学生的运算化简等价转化能力有较高的要求,随着高考命题原则向能力立意的进一步转化,对解不等式的考查将会更是热点,解不等式需要注意下面几个问题:

(1)熟练掌握一元一次不等式(组)、一元二次不等式(组)的解法.

(2)掌握用序轴标根法解高次不等式和分式不等式,特别要注意因式的处理方法.

(3)掌握无理不等式的三种类型的等价形式,指数和对数不等式的几种基本类型的解法.

(4)掌握含绝对值不等式的几种基本类型的解法.

(5)在解不等式的过程中,要充分运用自己的分析能力,把原不等式等价地转化为易解的不等式.

(6)对于含字母的不等式,要能按照正确的分类标准,进行分类讨论.

例10某段城铁线路上依次有A、B、C三站,AB=5km,BC=3km,在列车运行时刻表上,规定列车8时整从A站发车,8时07分到达B站并停车1分钟,8时12分到达C站,在实际运行中,假设列车从A站正点发车,在B站停留1分钟,并在行驶时以同一速度![]() 匀速行驶,列车从A站到达某站的时间与时刻表上相应时间之差的绝对值称为列车在该站的运行误差.

匀速行驶,列车从A站到达某站的时间与时刻表上相应时间之差的绝对值称为列车在该站的运行误差.

(I)分别写出列车在B、C两站的运行误差

(II)若要求列车在B,C两站的运行误差之和不超过2分钟,求![]() 的取值范围.

的取值范围.

解析(I)列车在B,C两站的运行误差(单位:分钟)分别是

![]() 和

和![]()

(II)由于列车在B,C两站的运行误差之和不超过2分钟,所以

![]() (*)

(*)

当![]() 时,(*)式变形为

时,(*)式变形为![]()

解得![]()

当![]() 时,(*)式变形为

时,(*)式变形为![]()

解得![]()

当![]() 时,(*)式变形为

时,(*)式变形为![]()

解得![]()

综上所述,![]() 的取值范围是[39,

的取值范围是[39,![]() ]

]

例11设f(x)是定义在[0, 1]上的函数,若存在x*∈(0,1),使得f(x)在[0, x*]上单调递增,在[x*,1]上单调递减,则称f(x)为[0, 1]上的单峰函数,x*为峰点,包含峰点的区间为含峰区间.

对任意的[0,l]上的单峰函数f(x),下面研究缩短其含峰区间长度的方法.

(I)证明:对任意的x1,x2∈(0,1),x1<x2,若f(x1)≥f(x2),则(0,x2)为含峰区间;若f(x1)≤f(x2),则(x*,1)为含峰区间;

(II)对给定的r(0<r<0.5),证明:存在x1,x2∈(0,1),满足x2-x1≥2r,使得由(I)所确定的含峰区间的长度不大于 0.5+r;

(III)选取x1,x2∈(0, 1),x1<x2,由(I)可确定含峰区间为(0,x2)或(x1,1),在所得的含峰区间内选取x3,由x3与x1或x3与x2类似地可确定一个新的含峰区间.在第一次确定的含峰区间为(0,x2)的情况下,试确定x1,x2,x3的值,满足两两之差的绝对值不小于0.02,且使得新的含峰区间的长度缩短到0.34.

(区间长度等于区间的右端点与左端点之差)

解析(I)证明:设x*为f(x) 的峰点,则由单峰函数定义可知,f(x)在[0, x*]上单调递增,在[x*, 1]上单调递减.

当f(x1)≥f(x2)时,假设x*![]() (0, x2),则x1<x2<x*,从而f(x*)≥f(x2)>f(x1),

(0, x2),则x1<x2<x*,从而f(x*)≥f(x2)>f(x1),

这与f(x1)≥f(x2)矛盾,所以x*∈(0, x2),即(0, x2)是含峰区间.

当f(x1)≤f(x2)时,假设x*![]() ( x2, 1),则x*≤x1<x2,从而f(x*)≥f(x1)>f(x2),

( x2, 1),则x*≤x1<x2,从而f(x*)≥f(x1)>f(x2),

这与f(x1)≤f(x2)矛盾,所以x*∈(x1, 1),即(x1, 1)是含峰区间.

(II)证明:由(I)的结论可知:

当f(x1)≥f(x2)时,含峰区间的长度为l1=x2;

当f(x1)≤f(x2)时,含峰区间的长度为l2=1-x1;

对于上述两种情况,由题意得

![]() ①

①

由①得 1+x2-x1≤1+2r,即x1-x1≤2r.

又因为x2-x1≥2r,所以x2-x1=2r, ②

将②代入①得

x1≤0.5-r, x2≥0.5-r, ③

由①和③解得 x1=0.5-r, x2=0.5+r.

所以这时含峰区间的长度l1=l1=0.5+r,即存在x1,x2使得所确定的含峰区间的长度不大于0.5+r.

(III)对先选择的x1;x2,x1<x2,由(II)可知

x1+x2=l, ④

在第一次确定的含峰区间为(0, x2)的情况下,x3的取值应满足

x3+x1=x2, ⑤

由④与⑤可得 ,

,

当x1>x3时,含峰区间的长度为x1.

由条件x1-x3≥0.02,得x1-(1-2x1)≥0.02,从而x1≥0.34.

因此,为了将含峰区间的长度缩短到0.34,只要取

x1=0.34,x2=0.66,x3=0.32.

点评 本题为信息题,通过题目中给出的信息结合已学过的数学知识解决这类问题.

例12 在平面直角坐标系中,已知矩形ABCD的长为2,宽为1,AB、AD边分别在x轴、y轴的正半轴上,A点与坐标原点重合(如图 所示).将矩形折叠,使A点落在线段DC上.

(Ⅰ)若折痕所在直线的斜率为k,试写出折痕所在直线的方程;

(Ⅱ)求折痕的长的最大值.

(Ⅱ)求折痕的长的最大值.

解析(I) (1)当![]() 时,此时A点与D点重合, 折痕所在的直线方程

时,此时A点与D点重合, 折痕所在的直线方程![]()

(2)当![]() 时,将矩形折叠后A点落在线段CD上的点为G(a,1)

时,将矩形折叠后A点落在线段CD上的点为G(a,1)

所以A与G关于折痕所在的直线对称,有![]()

故G点坐标为![]() ,从而折痕所在的直线与OG的交点坐标(线段OG的中点)为

,从而折痕所在的直线与OG的交点坐标(线段OG的中点)为![]()

折痕所在的直线方程![]() ,即

,即![]()

由(1)(2)得折痕所在的直线方程为:![]()

(II)折痕所在的直线与坐标轴的交点坐标为![]()

解![]() 得

得![]() ; 解

; 解![]() 得

得![]()

当A与D重合时,k=-2

(1)当![]() 时,直线交BC于

时,直线交BC于![]()

![]() .

.

(2)当![]() 时,

时,![]()

![]() , 令

, 令![]() 解得

解得![]() , 此时

, 此时![]()

∴![]()

(3)当![]() 时,直线交DC于

时,直线交DC于![]()

![]()

所以折痕的长度的最大值为![]()

点评 利用导数可解有关不等式综合应用问题.

不等式应用解题技巧

1.应用不等式知识可以解决函数、方程等方面的问题,在解决这些问题时,关键是把非不等式问题转化为不等式问题,在化归与转化中,要注意等价性.

2.对于应用题要通过阅读,理解所给定的材料,寻找量与量之间的内在联系,抽象出事物系统的主要特征与关系,建立起能反映其本质属性的数学结构,从而建立起数学模型,然后利用不等式的知识求出题中的问题.

专题二 不等式

能力培养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 设有两个命题:①关于x的不等式mx2+3mx+1>0的解集是R,②函数f(x)=logmx是减函数.如果这两个命题中有且只有一个真命题,则实数m的取值范围是 .

2. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 某金店用一杆不准确的天平(两边臂不等长)称黄金,某顾客要购买![]() 黄金,售货员先将

黄金,售货员先将![]() 的砝码放在左盘,将黄金放于右盘使之平衡后给顾客;然后又将

的砝码放在左盘,将黄金放于右盘使之平衡后给顾客;然后又将![]() 的砝码放入右盘,将另一黄金放于左盘使之平衡后又给顾客,则顾客实际所得黄金

( )

的砝码放入右盘,将另一黄金放于左盘使之平衡后又给顾客,则顾客实际所得黄金

( )

A.大于![]() B.小于

B.小于![]() C.大于等于

C.大于等于![]() D.小于等于

D.小于等于![]()

3. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 在“ + =1”中的“ ”处分别填上一个自然数,并使他们的和最小.

4. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 已知实数a,b,c,d满足:a<b,c<d,(a-c)(a-d)=4,(b-c)(b-d)=4, 则 ( )

A. a<b<c<d B. c<d< a <b C.c <a<d<b D .a <c<d<b

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 对于在区间![]() 上有意义的两个函数

上有意义的两个函数![]() 如果对于任意

如果对于任意![]() ,均有

,均有![]() 则称

则称![]() 在

在![]() 上是接近的.若函数

上是接近的.若函数![]() 与函数

与函数![]() 在区间

在区间![]() 上非常接近,则该区间可以是 .

上非常接近,则该区间可以是 .

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 已知A={xx2-4x+3<0,xÎR}, B={x![]() ≤0, x2-2(a+7)x+5≤0,xÎR}.若AÍB, 则实数a的取值范围是____________.

≤0, x2-2(a+7)x+5≤0,xÎR}.若AÍB, 则实数a的取值范围是____________.

7.(启东中学, 难题, 4分值, 5分钟) 设0<a![]() ,若满足不等式

,若满足不等式![]() 的 一切实数x,

的 一切实数x,

亦满足不等式![]() 则正实数b的取值范围

.

则正实数b的取值范围

.

8. (启东中学, 中档题, 10分值, 10分钟)

已知函数![]() .

.

(1)若对任意的![]() ;

;

(2)若对任意的x1、![]()

9. (启东中学, 难题, 12分值, 12分钟) 已知定义域为[0,1]的函数f(x)同时满足;

(1)对于任意![]() ;

;

(2)f (x)=1;

(3)若x1≥0, x2≥0, x1+ x2≤1,则有f (x1+x2) ≥f (x1)+f (x2)

( I )试求f (0)的值;(Ⅱ)试求函数![]() 的最大值.

的最大值.

(Ⅲ)(文)试证明:当![]() 当

当![]()

(IV)(理)试证明:![]() 当

当![]()

答 案

1. 答案m=0或

≤m<1. 解析

∵关于x的不等式mx2+3mx+1>0的解集是R![]() m=0或

m=0或![]()

![]() 0≤m<;函数f(x)=logmx是减函数

0≤m<;函数f(x)=logmx是减函数![]() 0<m<1.∴要使这两个命题中有且只有一个真命题,则有m=0或

≤m<1.

0<m<1.∴要使这两个命题中有且只有一个真命题,则有m=0或

≤m<1.

2. 答案 >

解析 设天平的两边臂长分别为![]() ,两次所称黄金的重量分别是

,两次所称黄金的重量分别是![]() ,于是有关系式

,于是有关系式 ![]() ,

,![]() .则

.则 ![]()

3. 答案 10 , 15 解析 设这两个自然数分别为x,y,则有x+y=(x+y)( + =1)=13+ + ≥13+2≥25,等号当且仅当 = 且 + =1,即x=10,y=15时成立.

4. 答案 D 解析 作函数y=(x-c)(x-d)及函数 y=(x-c)(x-d)-4的图象,由图易得a <c<d<b.选D.

5.答案![]() 或填

或填![]() 或填它们的任一子区间(答案有无数个)

或填它们的任一子区间(答案有无数个)

解析: 由![]() 得

得 即

即![]() .

.

6. 答案-4≤a≤1 解析 易得A=(1,3), 设![]() ,

,![]() 在(1,3) 上的图象均在x轴下方. 其充要条件是:同时有

在(1,3) 上的图象均在x轴下方. 其充要条件是:同时有![]() ≤0,

≤0,![]() ≤0,

≤0,![]() ≤0,

≤0,![]() ≤0. ∴-4≤a≤1

≤0. ∴-4≤a≤1

7. 答案![]() 解析 设集合A=

解析 设集合A=![]() ,

,

B=![]()

|

![]()

![]() 于是得不等式组:

于是得不等式组: ![]()

![]()

又 ![]()

![]() ,最小值为

,最小值为![]() ;

;

![]() 最小值为

最小值为![]() ;

;

∴ ![]() , 即 b的取值范围是

, 即 b的取值范围是![]()

8. 解析 ⑴令![]()

∴![]() 在

在![]() 上恒成立,等价于

上恒成立,等价于![]()

若![]() ,显然

,显然![]()

若![]() ,

,![]()

![]() 且当

且当![]() 时,

时,![]() ;当

;当![]() 时,

时,![]()

∴ 当![]() ,

, ![]() =

=![]()

即![]() ·

·![]() 解得 a≤5 ∴2<a≤5

解得 a≤5 ∴2<a≤5

∴ a的范围是![]()

⑵由题意![]()

![]()

显然 ![]() =

=![]() (当x=0时,取最小值)

(当x=0时,取最小值)

![]() a≥0时,g(x)无最大值, 不合题意,∴a<0.

a≥0时,g(x)无最大值, 不合题意,∴a<0.

又![]()

![]() ,

,

∴![]() ,

,

∴a的范围![]() .

.

9. 解析(Ⅰ).令![]() ,依条件(3)可得f (0+0)≥f (0)+f (0),即f (0)

,依条件(3)可得f (0+0)≥f (0)+f (0),即f (0)![]() ≤0

≤0

又由条件(1)得f (0) ≥0,则f (0)= 0

(Ⅱ)任取0≤![]() ≤1,可知

≤1,可知![]() ,

,

则![]()

![]()

![]() ,

,

即![]() ≥0,故

≥0,故![]() 于是当0≤x≤1时,有f (x) ≤f

(1) =1,因此,当x=1时,f (x)有最大值1

于是当0≤x≤1时,有f (x) ≤f

(1) =1,因此,当x=1时,f (x)有最大值1

(Ⅲ)证明:当![]() 时,f (x) ≤1<2x

时,f (x) ≤1<2x

当![]() 时,f (2x) ≥f (x)+f

(x)=2f (x),∴

时,f (2x) ≥f (x)+f

(x)=2f (x),∴![]()

(Ⅳ)证明:当![]() 时,f (x) ≤1≤2x .

时,f (x) ≤1≤2x .

当![]() 时,f (2x) ≥f (x)+f

(x)=2 f(x),∴

时,f (2x) ≥f (x)+f

(x)=2 f(x),∴![]() ,

,

显然,当![]() 时,

时,![]() ·

·![]() ·

·![]() 成立

成立

假设当![]() 时,有

时,有![]() 成立,其中k=1,2,…

成立,其中k=1,2,…

那么当![]() 时,

时,

![]() ·

·![]() ·

·![]() ·

·![]() ·

·![]()

可知对于 ![]() ,总有

,总有![]() ,其中n∈N*

,其中n∈N*

此时![]() ,故

,故![]() 时,有f (x)<2x (n∈N*)

时,有f (x)<2x (n∈N*)

专题三 数列、极限与数学归纳法

能力培养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 已知等差数列{an}中,Sn是它的前n项和,若S16>0,且S17<0,则当Sn最大时,n的值为( )

A.16

B.9

C.8

D.10

2. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 等比数列{an}

中,已知a1+a2+a3=

64,a4+a5+a6=

-16,则此数列的前18项的和等于()

A.![]() B.

B.![]() C.

C.![]() D.

D.![]()

3. (启东中学,

中档题, 5分值, 4分钟)

已知lg3,lg(sinx-![]() ),lg(1-y)顺次成等差数列,则

),lg(1-y)顺次成等差数列,则

A. y有最小值![]() ,无最大值 B.y有最大值1,无最小值

,无最大值 B.y有最大值1,无最小值

C.y有最小值![]() ,最大值1 D.y有最小值-1,最大值1

,最大值1 D.y有最小值-1,最大值1

4. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 已知数列![]() 满足

满足![]() ,

,![]() ,

,![]() .若

.若![]() ,则

,则![]()

A.![]() B.3 C.4 D.5

B.3 C.4 D.5

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 用

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 用![]() 个不同的实数

个不同的实数![]() 可得到

可得到![]() 个不同的排列,每个排列为一行写成一个

个不同的排列,每个排列为一行写成一个![]() 行的数阵.对第

行的数阵.对第![]() 行

行![]() ,记

,记![]() ,

,![]() .

.

例如:用1,2,3可得数阵如图,由于此数阵中每一列各数之和都是12,所以,![]() ,那么,

,那么,

在用1,2,3,4,5形成的数阵中,![]() =________.

=________.

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 设平面内有![]() 条直线

条直线![]() ,其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点.若用

,其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点.若用![]() 表示这

表示这![]() 条直线交点的个数,则

条直线交点的个数,则![]() =____________;当

=____________;当![]() 时,

时,![]() .(用

.(用![]() 表示)

表示)

7. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 一给定函数![]() 的图象在下列图中,并且对任意

的图象在下列图中,并且对任意![]() ,由关系式

,由关系式![]() 得到的数列

得到的数列![]() 满足

满足![]() ,则该函数的图象是( )

,则该函数的图象是( )

|

(A) (B) (C) (D)

8. (启东中学, 中档题, 12分值, 10分钟) 设![]() (

(![]() 为常数),若

为常数),若![]() ,且

,且![]() 只有唯一实数根

只有唯一实数根

(1)求![]() 的解析式

的解析式

(2)令![]() 求数列

求数列![]() 的通项公式.

的通项公式.

9. (启东中学, 难题, 12分值, 12分钟) 已知数列![]()

![]()

(1)证明![]()

(2)求数列![]() 的通项公式an.

的通项公式an.

答 案

1. 答案 C 解析 S16>0 Þ >0,即a1+a16>0,也即a8+a9>0, S17<0

Þ 17a9<0,即a9<0 ∴a9<0,a8>0 ∴当n=8时,Sn最大.选C

2. 答案B

解析

由题设得![]() 故前18项的和为64-16+4-1+

故前18项的和为64-16+4-1+![]() -

-![]() =

=![]()

3. 答案A

解析由已知得2lg(sinx-![]() )=lg3+lg(1-y),且

)=lg3+lg(1-y),且 ,

,

得(sinx-![]() )2=3(1-y) 得y=1-

)2=3(1-y) 得y=1- ,

,

当sinx=1时,ymin=![]() ,无最大值,选A.

,无最大值,选A.

4. 答案B 解析解法一:特殊值法,当![]() 时,

时,![]()

由此可推测![]() ,故选B.

,故选B.

解法二:∵![]() ,∴

,∴![]() ,

,![]() ,

,

∴![]() 是以(

是以(![]() )为首项,以

)为首项,以![]() 为公比6的等比数列,

为公比6的等比数列,

令![]() ,则

,则![]()

![]() …

…![]()

![]() …

…![]()

∴![]() ,∴

,∴![]() ,故选B.

,故选B.

5. 答案 -1080 解析在用1,2,3,4,5形成的数阵中,每一列各数之和都是360,

![]()

6. 答案 5,![]() .解析 由图可得

.解析 由图可得![]() ,

,

由

由![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() ,可推得

,可推得

∵n每增加1,则交点增加![]() 个,

个,

∴![]()

![]()

![]() .

.

7. 答案A 解析 由![]() ,

,![]() ,得

,得![]() ,即

,即![]() ,故选A .

,故选A .

8. 解析(1)![]() ,又

,又![]()

令![]() 得

得![]()

当![]() 时得方程的实数根

时得方程的实数根![]() 和

和![]() 于是

于是![]()

当![]() 时

时![]() 方程有唯一实数根

方程有唯一实数根![]()

![]() 或

或![]()

(2)当![]() 时,

时,![]() ,令

,令![]() 则

则![]() ,

,

![]()

![]()

当![]() 时,

时,![]()

![]() 为等比数列,

为等比数列,![]()

![]() 或

或![]()

9. 解析(1)方法一 用数学归纳法证明:

1°当n=1时,![]()

∴![]() ,命题正确.

,命题正确.

2°假设n=k时有![]()

则![]()

而![]()

又![]()

∴![]() 时命题正确.

时命题正确.

由1°、2°知,对一切n∈N时有![]()

方法二:用数学归纳法证明:

1°当n=1时,![]() ∴

∴![]() ;

;

2°假设n=k时有![]() 成立,

成立,

令![]() ,

,![]() 在[0,2]上单调递增,所以由假设

在[0,2]上单调递增,所以由假设

有:![]() 即

即![]()

也即当n=k+1时 ![]() 成立,所以对一切

成立,所以对一切![]()

(2)下面来求数列的通项:![]() 所以

所以

![]()

![]() ,

,

又bn=-1,所以![]() .

.

专题四 三角函数

能力培养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 3分钟) 曲线y=2sin(x + )cos(x - )和直线y= 在y轴右侧的交点按横坐标从小到大依次记为P1,P2,P3,…,则P2P4等于 ( )

A.π B .2π C.3π D.4π

2. (启东中学, 中档题, 5分值, 3分钟) 若![]() 的内角满足

的内角满足![]() 则角

则角![]() 的取值范围是 ( )

的取值范围是 ( )

A.(0, ) B.(, ) C.(, ) D. (,π)

3. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 在锐角![]() 中,下列结论一定成立的是( )

中,下列结论一定成立的是( )

A.![]() B.

B.![]()

C.![]() D.

D.![]()

4. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 定义在R上的周期函数![]() ,其周期T=2,直线

,其周期T=2,直线![]() 是它的图象的一条对称轴,且

是它的图象的一条对称轴,且![]() 上是减函数.如果A、B是锐角三角形的两个内角,则 ( )

上是减函数.如果A、B是锐角三角形的两个内角,则 ( )

A.![]() B.

B.![]()

C.![]() D.

D.![]()

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 已知sin(α+β)=,sin(α-β)=,则tanαcotβ的值是_____________

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟)

![]() 是正实数,设

是正实数,设![]() ,若对每个实数a ,

,若对每个实数a ,![]() ∩

∩![]() 的元素不超过2个,且有a使

的元素不超过2个,且有a使![]() ∩

∩![]() 含有2个元素,则

含有2个元素,则![]() 的取值范围是___________.

的取值范围是___________.

7. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 设函数f (x)的图象与直线x =a,x =b及x轴所围成图形的面积称为函数f(x)在[a,b]上的面积,已知函数y=sinnx在[0,![]() ]上的面积为

]上的面积为![]() (n∈N*),(i)y=sin3x在[0,

(n∈N*),(i)y=sin3x在[0,![]() ]上的面积为 ;(ii)y=sin(3x-π)+1在[

]上的面积为 ;(ii)y=sin(3x-π)+1在[![]() ,

,![]() ]上的面积为 .

]上的面积为 .

8. (启东中学, 中档题, 10分值, 7分钟) 已知![]() 是方程

是方程![]() 的两个根中较小的根,求

的两个根中较小的根,求![]() 的值.

的值.

9. (启东中学, 中档题, 10分值, 8分钟) 求函数f (x) =︱sinx + cosx

+tanx + cotx + secx + cscx︱ 的最小值 . 其中 secx=![]() , cscx=

, cscx=![]() .

.

答 案

1. 答案A 解析∵y=2sin(x + )cos(x - )=2sin2(x + )=1 - cos(2x + )=1+ sin2x,∴根据题意作出函数图象得知:P2P4=T=π.选A.

2. 答案C

解析 由![]() 的内角满足

的内角满足![]() ,易得cosA<0,∴A为钝角,取

,易得cosA<0,∴A为钝角,取![]() 代入

代入![]() ,显然满足.选C.

,显然满足.选C.

3. 答案D 解析

依题意![]()

4. 答案A 解析由已知可得![]() 上是增函数,且

上是增函数,且![]() .

.

5. 答案 解析由已知sinαcosβ+cosαsinβ= ①

sinαcosβ-cosαsinβ= ②

(①+②):sinαcosβ=,(①-②):cosαsinβ=, 于是tanαcotβ=.

6. 答案 ![]() 解析 ∵

解析 ∵![]() 是奇函数,且

是奇函数,且![]() ,

,

∴

∴![]() , ∴

, ∴![]() ,

,![]() Z,

Z,

∵![]() ∩

∩![]() 的元素不超过2个,

的元素不超过2个,

∴![]() ,∴

,∴![]() ,∵且有a使

,∵且有a使![]() ∩

∩![]() 含有2个元素,

含有2个元素,

∴![]() ,∴

,∴![]() ,∴

,∴![]() ,

,

7. 答案

![]() 解析由题意得:

解析由题意得:![]()

![]() 为一个半周期结合图象分析其面积为

为一个半周期结合图象分析其面积为![]() .

.

8. 解析 ∵ ![]() 是方程

是方程![]() 的较小根,∴ 方程的较大根是

的较小根,∴ 方程的较大根是![]() .

.

∵ ![]() +

+![]() =

=![]() ,即

,即![]() , ∴

, ∴

![]() .

.

解得 ![]() ,或

,或![]() .

.

当![]() 时,

时,![]()

![]() ,

,![]()

![]() ;

;

当![]() 时,

时,![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,不合题意.

,不合题意.

∴ ![]() .

.

9. 解析 设 u = sin x + cos x , 则 sin x cos x = ![]() ( u2 - 1 ) .

( u2 - 1 ) .

sin x + cos x +

tan x + cot x + sec x + csc x = u + ![]() ,

,

当 u > 1 时 , f ( x ) = 1 + u -1 + ![]()

![]() 1 + 2

1 + 2![]() .

.

当 u < 1 时 , f ( x ) = -1 + 1-u +![]()

![]() 2

2![]() -1 ( u = 1-

-1 ( u = 1-![]() 时等号成立 )

时等号成立 )

因此, f (

x ) 的最小值是 2![]() -1 .

-1 .

专题五 平面向量

能力培养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 3分钟) 已知a、b为两个非零向量,有以下命题:①a2=b2,②a·b=b2,③ a = b 且a∥b.其中可以作为a = b的必要但不充分条件的命题是( )

A.② B.①②③ C.②③ D.①③

2. (启东中学, 中档题, 5分值, 3分钟)

已知向量![]() ( )

( )

A.30° B.60° C.120° D.150°

3. (启东中学, 中档题, 5分值, 3分钟) a =1, b =2,c = a + b,且c⊥a,则向量a与b的夹角为 ( )

A.30° B.60° C.120° D.150°

4. (启东中学, 中档题, 5分值, 3分钟) P是△ABC所在平面上一点,若![]() ,则P是△ABC的( )

,则P是△ABC的( )

A.外心 B.内心 C.重心 D.垂心

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) ![]() 的外接圆的圆心为O,两条边上的高的交点为H,

的外接圆的圆心为O,两条边上的高的交点为H,![]() ,则实数

,则实数![]() .

.

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 在△ABC中,O为中线AM上的一个动点,若AM=2,

则![]() 的最小值是

.

的最小值是

.

7. (启东中学, 中档题, 4分值, 5分钟)

已知向量![]() 和

和![]() ,且

,且![]() 则

则![]() 的值是

.

的值是

.

8. (启东中学, 中档题, 10分值, 10分钟) 已知向量![]() =(cos

=(cos![]() x,sin

x,sin![]() x),

x),![]() =(

=(![]() ),且x∈[0,

),且x∈[0,![]() ].若f (x)=

].若f (x)=![]() ·

·![]() -2

-2![]() |

|![]() +

+![]() |的最小值是

|的最小值是![]() ,求

,求![]() 的值.

的值.

9. (启东中学, 难题, 10分值, 12分钟) 已知![]() 分别是x轴,y轴方向上的单位向量,

分别是x轴,y轴方向上的单位向量,![]() ,

,

在射线y=x(x≥0)上从下到上依次有点Bi=(i=1,2,3,…),![]() (n=2,3,4…).

(n=2,3,4…).

(Ⅰ)求![]() ;

;

(Ⅱ)求![]() ;

;

(III)求四边形![]() 面积的最大值.

面积的最大值.

答 案

1. 答案B 解析 显然①②③均为a = b的必要但不充分条件,故选B.

2. 答案C 解析设![]() ,则

,则![]() ,又

,又

![]() ,所以

,所以![]() ,得

,得![]() ,

,![]() ,选C.

,选C.

3. 答案C 解析 设所求两向量的夹角为![]()

![]()

![]()

![]() 即:

即:

所以![]()

4. 答案D 解析由![]() .

.

即 ![]()

则![]()

所以P为![]() 的垂心. 故选D.

的垂心. 故选D.

5. 答案1 解析(特例法)设![]() 为一个直角三角形,则O点斜边的中点,H点为直角顶点,这时有

为一个直角三角形,则O点斜边的中点,H点为直角顶点,这时有 ![]() ,∴

,∴![]() .

.

6. 答案-2. 解析 如图,

6. 答案-2. 解析 如图,![]()

=![]()

|

7. 答案![]() 解析

解析 ![]()

![]() =

=![]()

=![]() =

=![]()

由已知![]() ,得

,得![]() 又

又![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

8. 解析 a · b![]()

a+b ![]()

![]() ∴cos x≥0,因此 a+b =2 cos x

∴cos x≥0,因此 a+b =2 cos x

∴f (x)=a · b-2![]() |a+b|即

|a+b|即![]()

![]() ∴0≤cos x≤1

∴0≤cos x≤1

①若![]() <0,则当且仅当cos x=0时,f (x)取得最小值-1,这与已知矛盾;

<0,则当且仅当cos x=0时,f (x)取得最小值-1,这与已知矛盾;

②若0≤![]() ≤1,则当且仅当cos x=

≤1,则当且仅当cos x=![]() 时,f (x)取得最小值

时,f (x)取得最小值![]() ,

,

由已知得![]() ,解得:

,解得:![]()

③若![]() >1,则当且仅当cos x=1时,f (x)取得最小值

>1,则当且仅当cos x=1时,f (x)取得最小值![]() ,

,

由已知得![]() ,解得:

,解得:![]() ,这与

,这与![]() 相矛盾.

相矛盾.

综上所述,![]() 为所求.

为所求.

9. 解析(Ⅰ)![]()

![]()

(II)由(1)知![]()

专题一 直线与圆的方程

能 力 培 养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) “a=b”是“直线![]() ”的 ( )

”的 ( )

A.充分不必要条件 B.必要不充分条件

C.充分必要条件 D.既不充分又不必要条件

2. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) “![]() ”是“直线

”是“直线![]()

![]() 相互垂直”的 ( )

相互垂直”的 ( )

A.充分必要条件 B.充分而不必要条件

C.必要而不充分条件 D.既不充分也不必要条件

3. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 已知直线ax+by+c=0与圆O:x2+y2=1相交于A、B

两点,且AB=![]() ,则

,则![]() =

( )

=

( )

A. ![]() B.

B. ![]() C.

C. ![]() D.

D. ![]()

4. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 已知ab≠0,点M(a,b)是圆x2+y2=r2内一点,直线m是以点M为中点的弦所在的直线,直线l的方程是ax+by=r2,则下列结论正确的是( )

A m∥l,且l与圆相交 B m⊥l,且l与圆相切

C m∥l,且l与圆相离 D m⊥l,且l与圆相离

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 从原点向圆![]() 作两条切线,则该圆夹

作两条切线,则该圆夹

在两条切线间的劣弧长为 .

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 若直线![]() 按向量

按向量![]() 平移后与圆

平移后与圆![]() 相切,则c的值为

.

相切,则c的值为

.

7. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 设直线![]() 和圆

和圆![]() 相交于点A、B,则弦AB的垂直平分线方程是

.

相交于点A、B,则弦AB的垂直平分线方程是

.

8. (启东中学, 中档题, 12分值, 10分钟) 定义映射f:A(x,y)![]() B(x+

B(x+![]() y,

y, ![]() x-y) 是否存在这样的直线l:若点A在直线l上移动,点B仍在这条直线上.若存在请你求出所有这些直线 l;若不存在,请你说明理由.

x-y) 是否存在这样的直线l:若点A在直线l上移动,点B仍在这条直线上.若存在请你求出所有这些直线 l;若不存在,请你说明理由.

9. (启东中学, 难题, 12分值, 10分钟) 某商场只设有超市部、服装部、家电部三个部门,共有200名售货员,计划三个部门日营业额共为55万元,各部门的商品每1万元营业额所需售货员人数如表(1),每1万元营业额所得利润如表(2),若商场预期每日的总利润为![]() 万元,且满足

万元,且满足![]() ,又已知商场分配给三个部门的日营业额为正整数万元,问商场怎样分配营业额给三个部门?各部门分别安排多少名售货员?

,又已知商场分配给三个部门的日营业额为正整数万元,问商场怎样分配营业额给三个部门?各部门分别安排多少名售货员?

表(1) 表(2)

| 部门 | 每1万元营业额所需人数 |

| 超市部 | 4 |

| 服装部 | 5 |

| 家电部 | 2 |

| 部门 | 每1万元营业额所需人数 |

| 超市部 | 0.3万元 |

| 服装部 | 0.5万元 |

| 家电部 | 0.2万元 |

直线与圆的方程 能力培养答案

1. 答案 A

解析直线![]() ,则

,则![]() ,得

,得![]() 或

或![]() ,因此“a=b”是“直线

,因此“a=b”是“直线![]() 与圆

与圆![]() ”相切的充分不必要条件.选A

”相切的充分不必要条件.选A

2. 答案

B 解析当![]() 时两直线斜率乘积为

时两直线斜率乘积为![]() 从而可得两直线垂直,当

从而可得两直线垂直,当![]() 时两直线一条斜率为0一条斜率不存在,但两直线仍然垂直.因此

时两直线一条斜率为0一条斜率不存在,但两直线仍然垂直.因此![]() 是题目中给出的两条直线垂直的充分但不必要条件.

是题目中给出的两条直线垂直的充分但不必要条件.

3. 答案 B 解析如图![]()

则

则![]()

所以![]() .

.

4. 答案 C 解析∵OM⊥m ∴km=-a/b ∴m∥l ∵点M(a,b)是圆x2+y2=r2内一点

∴![]() ∴l与圆相离 故选C

∴l与圆相离 故选C

5. 答案![]() 解析 将圆的方程配方得:

解析 将圆的方程配方得:![]() 圆心在

圆心在![]() 半径为3,如图:

半径为3,如图:

在图中![]() 中,

中,![]() ,从而得到

,从而得到![]() ,

,

即![]() 可求

可求![]()

![]() 的周长为

的周长为![]()

|

6. 答案![]() 或

或![]() .解析由

.解析由![]() ,得

,得![]() ,所以

,所以![]() 平移后,得

平移后,得![]() ,其与圆

,其与圆![]() 相切,即圆心到直线的距离为

相切,即圆心到直线的距离为![]() ,即

,即![]() ,解得

,解得![]() 或

或![]() .

.

7. 答案 3x-2y-3=0 解析由题意圆方程为:(x-1)2+y2=4.圆心(1,0)直线2x+3y+1=0的斜率![]() 所以AB垂直平分过圆心(1,0).且斜率为

所以AB垂直平分过圆心(1,0).且斜率为![]() .则方程为:

.则方程为:![]() 即3x-2y-3=0.

即3x-2y-3=0.

8. 解析[解法一]假设存在这样的直线,∵平行坐标轴的直线显然不满足条件,

∴所求直线可设为![]() ,

,

∵该直线上的任一点![]() ,其经变换后得到的点

,其经变换后得到的点![]() 仍在该直线上,

仍在该直线上,

∴![]() ,即

,即![]() ,

,

当![]() 时,方程组

时,方程组![]() 无解,故这样的直线不存在.

无解,故这样的直线不存在.

当![]() 时,由

时,由![]() 得

得![]() ,

,

解得![]() 或

或![]() ,故这样的直线存在,其方程为

,故这样的直线存在,其方程为![]() 或

或![]() .

.

[解法二] ]取直线上一点![]() ,其经变换后的点

,其经变换后的点![]() 仍在该直线上,

仍在该直线上,

∴![]() ,得

,得![]() ,

,

故所求直线为![]() ,取直线上一点

,取直线上一点![]() ,其经变换后得到的点

,其经变换后得到的点![]() 仍在该直线上.

仍在该直线上.

∴![]() , 即

, 即![]() ,得

,得![]() 或

或![]() ,

,

故这样的直线存在,其方程为![]() 或

或![]() ,

,

9. 解析 设商场分配给超市部、服装部、家电部的营业额依次为![]() 万元,

万元,![]() 万元,

万元,![]() 万元(

万元(![]() 均为正整数),由题意得:

均为正整数),由题意得:

由(1),(2)得

![]()

![]()

答:分配给超市部、服装部、家电部的营业额分别为12万元,22万元,21万元,售货员人数分别为48人,110人,42人;或者分配给三部门的营业额依次为15万元,20万元,20万元,售货员人数分别为60人,100人,40人 .

专题二 圆锥曲线

复习策略

求指定的圆锥曲线的方程是高考命题的重点,主要考查学生识图、画图、数形结合、等价转化、分类讨论、逻辑推理、合理运算及创新思维能力,解决这类问题常用定义法和待定系数法.

圆锥曲线的综合问题包括:解析法的应用、与圆锥曲线有关的定值问题、最值问题、参数问题、应用题和探索性问题,圆锥曲线知识的纵向联系,圆锥曲线知识和三角、向量等知识的横向联系,解答这部分试题,需要较强的代数运算能力和图形认识能力,要能准确地进行数与形的语言转换和运算,推理转换,并在运算过程中注意思维的严密性,以保证结果的完整.

圆锥曲线是解析几何的重点,也是高中数学的重点内容.圆锥曲线试题的类型、特点与学习的方法主要归结如下:

1.求指定的圆锥曲线的方程是高考命题的重点,试题一般涉及量较多,计算量大.要求较强的运算能力.在计算中,首先要明确运算方向,还要注意运算合理,运算的技巧,使运算简练.

2.试题注重对解析几何基本方法的考查,要求会建立适当的直标坐标系,把平面几何问题转化为代数问题.

3.注意用圆锥曲线的定义解题.有关圆锥曲线上的点到焦点的距离,到准线的距离,离心率的问题都可能用圆锥曲线的定义去解.

4.对称问题是高考的热点,注意关于原点,x轴、y轴,关于直线y=±x对称的两曲线方程的特点.

5.一些试题将解析几何问题与数列问题,极限问题,不等式问题,函数问题综合在一起,对解决数学综合问题的能力要求更高,此时要充分利用解几的特点,运用数形结合,用代数的方法解决几何的问题.

典例剖析

例1 双曲线![]() 的焦点距为2c,直线

的焦点距为2c,直线![]() 过点(a,0)和(0,b),且点(1,0)到直线

过点(a,0)和(0,b),且点(1,0)到直线![]() 的距离与点(-1,0)到直线

的距离与点(-1,0)到直线![]() 的距离之和

的距离之和![]() 求双曲线的离心率e的取值范围.

求双曲线的离心率e的取值范围.

解析 直线![]() 的方程为

的方程为![]() ,即

,即 ![]()

由点到直线的距离公式,且![]() ,得到点(1,0)到直线

,得到点(1,0)到直线![]() 的距离

的距离![]() ,

,

同理得到点(-1,0)到直线![]() 的距离

的距离![]() ,

,

![]() 由

由![]() 即

即 ![]()

于是得 ![]() 解不等式,得

解不等式,得 ![]() 由于

由于![]()

所以![]() 的取值范围是

的取值范围是![]()

点评 本题主要考查点到直线的距离、双曲线的基础知识.解题突破口:只要直接用已知“到直线![]() 的距离之和

的距离之和![]() ”这个条件列出只含有a、c不等式 ,再通过变形为一个只有

”这个条件列出只含有a、c不等式 ,再通过变形为一个只有![]() 的不等式,解不等式即可求双曲线的离心率e的取值范围.

的不等式,解不等式即可求双曲线的离心率e的取值范围.

例2 设双曲线C:![]() 相交于两个不同的点A、B.

相交于两个不同的点A、B.

(I)求双曲线C的离心率e的取值范围:

(II)设直线l与y轴的交点为P,且![]() 求a的值.

求a的值.

解析(I)由C与t相交于两个不同的点,故知方程组

有两个不同的实数解.消去y并整理得

(1-a2)x2+2a2x-2a2=0. ①

![]()

双曲线的离心率

(II)设![]()

![]()

由于x1+x2都是方程①的根,且1-a2≠0,

点评本题主要考查直线和双曲线的概念和性质,平面向量的运算等解析几何的基本思想和综合解题能力. 解题突破口:因为双曲线C与直线l相交于两个不同的点A、B.故将问题转化为方程及函数问题解决.

例3(1)求右焦点坐标是![]() ,且经过点

,且经过点![]() 的椭圆的标准方程;

的椭圆的标准方程;

(2)已知椭圆![]() 的方程是

的方程是![]()

![]() . 设斜率为

. 设斜率为![]() 的直线

的直线![]() ,交椭圆

,交椭圆![]() 于

于![]()

![]() 两点,

两点,![]() 的中点为

的中点为![]() . 证明:当直线

. 证明:当直线![]() 平行移动时,动点

平行移动时,动点![]() 在一条过原点的定直线上;

在一条过原点的定直线上;

(3)利用(2)所揭示的椭圆几何性质,用作图方法找出下面给定椭圆的中心,简要写出作图步骤,并在图中标出椭圆的中心.

解析 (1)设椭圆的标准方程为![]() ,

,![]() ,

,

∴ ![]() ,即椭圆的方程为

,即椭圆的方程为![]() ,

,

∵ 点(![]() )在椭圆上,∴

)在椭圆上,∴ ![]() ,

,

解得 ![]() 或

或![]() (舍),

(舍),

由此得![]() ,即椭圆的标准方程为

,即椭圆的标准方程为![]() .

.

(2)设直线![]() 的方程为

的方程为![]() ,

,

与椭圆![]() 的交点

的交点![]() (

(![]() )、

)、![]() (

(![]() ),

),

则有 ,

,

解得 ![]() ,

,

∵ ![]() ,∴

,∴ ![]() ,即

,即 ![]() .

.

则 ![]() ,

,

∴ ![]() 中点

中点![]() 的坐标为

的坐标为![]() .

.

∴ 线段![]() 的中点

的中点![]() 在过原点的直线

在过原点的直线 ![]() 上.

上.

(3)如图,作两条平行直线分别交椭圆于

(3)如图,作两条平行直线分别交椭圆于![]() 、

、![]() 和

和![]() ,并分别取

,并分别取![]() 、

、![]() 的中点

的中点![]() ,连接直线

,连接直线![]() ;又作两条平行直线(与前两条直线不平行)分别交椭圆于

;又作两条平行直线(与前两条直线不平行)分别交椭圆于![]() 、

、![]() 和

和![]() ,并分别取

,并分别取![]() 、

、![]() 的中点

的中点![]() ,连接直线

,连接直线![]() ,那么直线

,那么直线![]() 和

和![]() 的交点

的交点![]() 即为椭圆中心.

即为椭圆中心.

例4 已知椭圆![]() 的离心率

的离心率![]() ,过点A(0,-b)和B(a,0)的直线与原点的距离为

,过点A(0,-b)和B(a,0)的直线与原点的距离为 ![]()

(I)求椭圆方程;

(II)已知定点E(-1,0),若直线![]() 与椭圆交于C、D两点,试判断:是否存在k的值,使以CD为直径的圆过点E?若存在,求出这个值,若不存在,说明理由.

与椭圆交于C、D两点,试判断:是否存在k的值,使以CD为直径的圆过点E?若存在,求出这个值,若不存在,说明理由.

解析(I)![]()

![]() 过A(0,-b),B(a,0)的直线为

过A(0,-b),B(a,0)的直线为![]()

把a=![]() b代入,即x-

b代入,即x-![]() y-

y-![]() b=0,又由已知

b=0,又由已知![]()

解得b=1, ∴a=![]() .所求方程为

.所求方程为![]()

(II)设(x1,y1), D(x2, y2).

|

要存在k的值使以CD为直径的圆过E点,即要使CE⊥DE.要使k满足①且使

![]() ②

②

![]()

∴②式即 ![]() ③

③

![]()

代入③得![]() 满足①.

满足①.

∴存在k的值使以CD为直径的圆过E点,这个值是 ![]() .

.

点评(1) 直接由已知条件求得 (2) 有关直线与圆锥曲线问题一般联立直线与圆锥曲线方程组然后由直线与椭圆交于C、D两点得△>0, 使以CD为直径的圆过E点,即要使CE⊥DE, 利用韦达定理解决此类问题.

例5已知椭圆的中心为坐标原点O,焦点在![]() 轴上,斜率为1且过椭圆右焦点F的直线交椭圆于A、B两点,

轴上,斜率为1且过椭圆右焦点F的直线交椭圆于A、B两点,![]() 与

与![]() 共线.

共线.

(Ⅰ)求椭圆的离心率;

(Ⅱ)设M为椭圆上任意一点,且![]() ,证明

,证明![]() 为定值.

为定值.

解析(I)设椭圆方程为![]() =1(a>b>0),F(c,0).

则直线AB的方程为y=x-c,

=1(a>b>0),F(c,0).

则直线AB的方程为y=x-c,

代入![]() =1,化简得(a2+b2)x2-2a2cx+a2c2-a2b2=0.令A(x1,y1),B(x2,y2),

=1,化简得(a2+b2)x2-2a2cx+a2c2-a2b2=0.令A(x1,y1),B(x2,y2),

则 x1+x2=![]() ,x1x2=

,x1x2=![]() .

.

由![]() =(x1+x2,y1+y2),a=(3,-1),

=(x1+x2,y1+y2),a=(3,-1), ![]() 与a共线,得3(y1+y2)+(x1+x2)=0.

与a共线,得3(y1+y2)+(x1+x2)=0.

又 y1=x1-c,y2=x2-c, ∴ 3(x1+x2-2c)+(x1+x2)=0, ∴ x1+x2=![]()

即 ![]() ,所以a2=3b2.

,所以a2=3b2.

∴ c=![]() , 故离心率e=

, 故离心率e=![]() .

.

(II)证明:由(I)知a2=3b2,所以椭圆![]() =1可化为x2+3y2=3b2. 设

=1可化为x2+3y2=3b2. 设![]() =(x,y),由已知得

=(x,y),由已知得

(x,y)=λ(x1,y1)+μ(x2,y2),

![]() x=λx1+μx2,

x=λx1+μx2,

∴

y=λy1+μy2.

∵M(x,y)在椭圆上,∴(λx1+μx2)2+3(λy1+μy2)2=3b2.

即λ2(![]() +3

+3![]() )+μ2(

)+μ2(![]() +3

+3![]() )+2λμ(x1x2+3y1y2)=3b2, ①

)+2λμ(x1x2+3y1y2)=3b2, ①

由(I)知x1+x2=![]() c,a2=

c,a2=![]() c2,b2=

c2,b2=![]() c2. ∴x1x2=

c2. ∴x1x2=![]() c2.

c2.

∴x1x2+3y1y2=x1x2+3(x1-c)(x2-c) =4x1x2-3(x1+x2)c+3c2=![]() c2-

c2-![]() c2+3c2=0.

c2+3c2=0.

又![]() =3b2,

=3b2,![]() =3b2,代入①得λ2+μ2=1.故λ2+μ2为定值,定值为1.

=3b2,代入①得λ2+μ2=1.故λ2+μ2为定值,定值为1.

点评本小题主要考查直线方程、平面向量及椭圆的几何性等性质等基本知识,考查综合运用数学知识解决问题及推理的能力.

例6已知椭圆C1的方程为![]() ,双曲线C2的左、右焦点分别为C1的左、右顶点,而C2的左、右顶点分别是C1的左、右焦点.

,双曲线C2的左、右焦点分别为C1的左、右顶点,而C2的左、右顶点分别是C1的左、右焦点.

(Ⅰ)求双曲线C2的方程;

(Ⅱ)若直线![]() 与椭圆C1及双曲线C2都恒有两个不同的交点,且l与C2的两个交点A和B满足

与椭圆C1及双曲线C2都恒有两个不同的交点,且l与C2的两个交点A和B满足![]() (其中O为原点),求k的取值范围.

(其中O为原点),求k的取值范围.

解析(Ⅰ)设双曲线C2的方程为![]() ,则

,则![]()

故C2的方程为![]()

(II)将![]()

由直线l与椭圆C1恒有两个不同的交点得

![]()

即 ![]() ①

①

![]() .

.

由直线l与双曲线C2恒有两个不同的交点A,B得

![]() 解此不等式得

解此不等式得

![]() ③

③

由①、②、③得

![]()

故k的取值范围为![]()

例7已知点A(-2,![]() ),F是椭圆

),F是椭圆 ![]() 的右焦点,点M在椭圆上移动,当MA+2MF

取最小值时,求点M的坐标.

的右焦点,点M在椭圆上移动,当MA+2MF

取最小值时,求点M的坐标.

解析设直线L是椭圆的右准线,MP⊥L,垂足为P, 则

解析设直线L是椭圆的右准线,MP⊥L,垂足为P, 则

![]() =e,即

=e,即![]() .

.

由已知可得:a=4,b=2![]() ,

,

所以c=2,e=![]() ,故

,故![]() ,

,

从而MA+2MF=MA+MP≥AP.

当且仅当M,A,P三点共线且M是AP内分点时,取等号,此时点M的纵坐标为![]() ,代入已知椭圆方程,得

,代入已知椭圆方程,得![]() ,解之得x=

,解之得x=![]() ,由于M点是AP的内分点,故x>-2,取x

= 2

,由于M点是AP的内分点,故x>-2,取x

= 2![]() .

.

所以当MA+2MF取最小值时,点M的坐标为(2![]() ,

,![]() ).

).

例8如图,已知点P(3,0),点A、B分别在x轴负半轴和y轴上,且=0,,当点B在y轴上移动时,记点C的轨迹为E.

(1)求曲线E的方程;

(2)已知向量=(1,0),=(0,1),过点Q(1,0)且以向量+k(k∈R)为方向向量的直线l交曲线E于不同的两点M、N,若D(-1,0),且>0,求k的取值范围.

解析(1)设A(a,0)(a<0=,B(0,b),C(x,y)则=(x-a,y),=(a,-b),=(3,-b),

∵=0,,∴

消去a、b得:y2=-4x , ∵a<0,∴x=3a<0. 故曲线E的方程为y2=-4x![]()

(2)设R(x,y)为直线l上一点,由条件知)

即(x-1,y)=λ(1,k)

∴,消去λ得l的方程为:y=k(x-1)

由Þk2x2-2(k2-2)x+k2=0 ……(*)

∵直线l交曲线E与不同的两点M、N

∴△>0 Þ -1<k<1 ……①

设M(x1,y1),N(x2,y2),则=(x1+1,y1),=(x2+1,y2)

∵M、N在直线y=k(x-1)上,

∴y1=k(x1-1),y2=k(x2-1)

又由(*),有x1+x2=,x1x2=2

∴=(x1+1)(x2+1)+y1y2

=(x1+1)(x2+1)+k2(x1-1)(x2-1)

=(k2+1)x1x2+(1-k2)(x1+x2)+k2+1

=

由条件知:>0 Þk2>

……②

由①②知:-1<k<-或<k<1.

点评利用化归思想把给出的平面向量条件转化为坐标来解决.

例9 已知方向向量为v=(1,![]() )的直线l过点(0,-2

)的直线l过点(0,-2![]() )和椭圆C:

)和椭圆C:![]() (a>b>0)的焦点,且椭圆C的中心关于直线l的对称点在椭圆C的右准线上.

(a>b>0)的焦点,且椭圆C的中心关于直线l的对称点在椭圆C的右准线上.

(Ⅰ)求椭圆C的方程;

(Ⅱ)是否存在过点E(-2,0)的直线m交椭圆C于点M、N,满足![]() cot∠MON≠0(O为原点).若存在,求直线m的方程;若不存在,请说明理由.

cot∠MON≠0(O为原点).若存在,求直线m的方程;若不存在,请说明理由.

|

解析(I)解法一:直线![]() , ①

, ①

过原点垂直![]() 的直线方程为

的直线方程为![]() , ②

, ②

解①②得![]()

∵椭圆中心(0,0)关于直线![]() 的对称点在椭圆C的右准线上,

的对称点在椭圆C的右准线上,![]()

∵直线![]() 过椭圆焦点,∴该焦点坐标为(2,0).

过椭圆焦点,∴该焦点坐标为(2,0).

![]() 故椭圆C的方程为

故椭圆C的方程为![]() ③

③

解法二:直线![]() .

.

设原点关于直线![]() 对称点为(p,q),则

对称点为(p,q),则 解得p=3.

解得p=3.

∵椭圆中心(0,0)关于直线![]() 的对称点在椭圆C的右准线上,

的对称点在椭圆C的右准线上,

![]() ∵直线

∵直线![]() 过椭圆焦点,∴该焦点坐标为(2,0).

过椭圆焦点,∴该焦点坐标为(2,0).

![]() 故椭圆C的方程为

故椭圆C的方程为![]() ③

③

(II)解法一:设M(![]() ),N(

),N(![]() ).

).

当直线m不垂直![]() 轴时,直线

轴时,直线![]() 代入③,整理得

代入③,整理得

![]()

![]()

![]()

点O到直线MN的距离![]()

![]() 即

即 ![]()

|

即![]()

整理得![]()

当直线m垂直x轴时,也满足![]() .

.

故直线m的方程为![]()

或![]() 或

或![]()

经检验上述直线均满足![]() .

.

所以所求直线方程为![]() 或

或![]() 或

或![]()

解法二:设M(![]() ),N(

),N(![]() ).

).

当直线m不垂直![]() 轴时,直线m:y=k(x+2)代入③,整理得

轴时,直线m:y=k(x+2)代入③,整理得

![]()

![]()

∵E(-2,0)是椭圆C的左焦点,

∴MN=ME+NE

=![]()

以下与解法一相同.

解法三:设M(![]() ),N(

),N(![]() ).

).

设直线![]() ,代入③,整理得

,代入③,整理得![]()

![]()

y1-y2=![]() =

=![]()

![]() 即

即 ![]()

![]()

![]()

![]()

∴![]() =

=![]() ,整理得

,整理得![]()

解得![]() 或

或![]()

故直线m的方程为![]() 或

或![]() 或

或![]()

经检验上述直线方程为![]()

所以所求直线方程为![]() 或

或![]() 或

或![]()

点评 本题主要考查椭圆及平面向量的基本知识,平面解析几何的基本方法和综合解题能力.

例10设P1(x1,y1), P1(x2,y2),…,

Pn(xn,yn)(n≥3,n∈N) 是二次曲线C上的点, 且a1=![]() 2, a2=

2, a2=![]() 2, …, an=

2, …, an=![]() 2构成了一个公差为d(d≠0) 的等差数列, 其中O是坐标原点.

记Sn=a1+a2+…+an.

2构成了一个公差为d(d≠0) 的等差数列, 其中O是坐标原点.

记Sn=a1+a2+…+an.

⑴ C的方程为![]() =1,n=3. 点P1(3,0) 及S3=255, 求点P3的坐标;(只需写出一个)

=1,n=3. 点P1(3,0) 及S3=255, 求点P3的坐标;(只需写出一个)

⑵若C的方程为![]() (a>b>0). 点P1(a,0), 对于给定的自然数n, 当公差d变化时, 求Sn的最小值;

(a>b>0). 点P1(a,0), 对于给定的自然数n, 当公差d变化时, 求Sn的最小值;

⑶ 请选定一条除椭圆外的二次曲线C及C上的一点P1,对于给定的自然数n,写出符合条件的点P1, P2,…Pn存在的充要条件,并说明理由.

解析 本题主要考查等差数列、双曲线、抛物线、椭圆、函数的基础知识,同时考查抽象推理和理性思维能力. 数列与圆锥曲线结合的综合题在高考中极为少见,本题改变了过去高考试题中的纯数列问题,或将数列与函数、数列与不等式、数列与三角、数列与实际问题等相联系的情况,而以圆锥曲线和点列为载体,灵活考查等差数列的定义、性质、通项、前"项和,以及函数最值等基础知识.三个小题既相互独立,虽没有递进关系,却又形成一个整体,各有侧重.

(1) a1=![]() 2=100,由S3=

2=100,由S3=![]() (a1+a3)=255,得a3=

(a1+a3)=255,得a3=![]() 3=70.

3=70.

由  解得

解得![]()

∴点P3的坐标可以为(2![]() ,

, ![]() ).

).

(2) 【解法一】原点O到二次曲线C:![]() (a>b>0)上各点的最小距离为b,最大距离为a.

(a>b>0)上各点的最小距离为b,最大距离为a.

∵a1=![]() 2=a2, ∴d<0,且an=

2=a2, ∴d<0,且an=![]() 2=a2+(n-1)d≥b2,

2=a2+(n-1)d≥b2,

∴![]() ≤d<0. ∵n≥3,

≤d<0. ∵n≥3,![]() >0

>0

∴Sn=na2+![]() d在[

d在[![]() ,0]上递增,

,0]上递增,

故Sn的最小值为na2+![]() ·

·![]() =

=![]() .

.

【解法二】对每个自然数k(2≤k≤n),由

![]() x

x![]() +y

+y![]() =a2+(k-1)d

=a2+(k-1)d

![]() +

+![]() =1

=1

解得y![]() =

=![]() ,

,

∵0< y![]() ≤b2,得

≤b2,得![]() ≤d<0, ∴

≤d<0, ∴![]() ≤d<0, 以下与解法一相同.

≤d<0, 以下与解法一相同.

(3) 【解法一】若双曲线C:![]() -

-![]() =1,点P1(a,0), 则对于给定的n, 点P1,

P2,…Pn存在的充要条件是d>0. ∵原点O到双曲线C上各点的距离h∈[

=1,点P1(a,0), 则对于给定的n, 点P1,

P2,…Pn存在的充要条件是d>0. ∵原点O到双曲线C上各点的距离h∈[![]() ,+∞],且

,+∞],且![]() =a2,

=a2,

∴点P1, P2,…Pn存在当且仅当![]() 2>

2>![]() 2,即d>0.

2,即d>0.

【解法二】若抛物线C:y2=2x,点P1(0,0),

则对于给定的n, 点P1, P2,…Pn存在的充要条件是d>0.理由同上

【解法三】若圆C:(x-a)+y2=a2(a≠0), P1(0,0),

则对于给定的n, 点P1, P2,…Pn存在的充要条件是0<d≤![]() .

.

∵原点O到圆C上各点的最小距离为0,最大距离为2![]() ,

,

且![]() =0, ∴d>0且

=0, ∴d>0且![]() 2=(n-1)d≤4a2.即0<d≤

2=(n-1)d≤4a2.即0<d≤![]() .

.

点评 解答本题必须紧扣数列{an}是等差数列这个总条件,分别在三个圆锥曲线的情境中加以充分运用.第(1)小题以双曲线为载体,将等差数列特殊化,使考生对本题首先有一个感性认识,点P3的坐标可以在四种不同形式中任选一种;第(2)、(3)小题分别以抛物线、椭圆为载体,研究点列Pn(3≤ n∈N*)的一般性质.等差数列问题的解题依据,无非是定义、性质,通项及求和公式.该题的解题策略主要是基本量思想,即用首项a1与公差d表示有关量,展开探索.其中,证明等差数列问题,常见有三种方法:定义法、通项法、中项法.第(3)小题可考虑函数思想方法,求Sn的最小值(al,n为常数,n≥3,d为变量),关键是要分析出该函数的定义域,对考生的分析推理能力要求较高.

解题技巧

一般求已知曲线类型的曲线方程问题,可采用“先定形,后定式,再定量”的步骤.

定形——指的是二次曲线的焦点位置与对称轴的位置.

定式——根据“形”设方程的形式,注意曲线系方程的应用,如当椭圆的焦点不确定在哪个坐标轴上时,可设方程为mx2+ny2=1(m>0,n>0).

定量——由题设中的条件找到“式”中特定系数的等量关系,通过解方程得到量的大小.

能力培养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 若焦点在![]() 轴上的椭圆

轴上的椭圆![]() 的离心率为

的离心率为![]() ,则m=( )

,则m=( )

A.![]() B.

B.![]() C .

C .![]() D.

D.![]()

2. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 设双曲线![]() 的右焦点为

的右焦点为![]() ,右准线

,右准线![]() 与两条渐近线交于P、

与两条渐近线交于P、![]() 两点,如果

两点,如果![]() 是直角三角形,则双曲线的离心率

是直角三角形,则双曲线的离心率![]() =( )

=( )

A.![]() B.

B. ![]() C. 2

D. 3

C. 2

D. 3

3. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 已知双曲线![]() -

-![]() =1(a>0,b>0)的右焦点为F,右准线与一条渐近线交于点A,△OAF的面积为

=1(a>0,b>0)的右焦点为F,右准线与一条渐近线交于点A,△OAF的面积为![]() (O为原点),则两条渐近线的夹角为 ( )

(O为原点),则两条渐近线的夹角为 ( )

A.30º B.45º C.60º D.90º

4. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 如图,双曲线=1的左焦点为F1,顶点为A1,A2,P是双曲线上任意一点,则分别以线段PF1、A1A2为直径的两圆位置关系为

A.相交

B.相切

C.相离

D.以上情况都有可能

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 以下同个关于圆锥曲线的命题中

①设A、B为两个定点,k为非零常数,![]() ,则动点P的轨迹为双曲线;

,则动点P的轨迹为双曲线;

②设定圆C上一定点A作圆的动点弦AB,O为坐标原点,若![]() 则动点P的轨迹为椭圆;

则动点P的轨迹为椭圆;

③方程![]() 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率;

的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率;

④双曲线![]() 有相同的焦点.

有相同的焦点.

其中真命题的序号为 (写出所有真命题的序号)

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 已知抛物线y2=x+4上一点A(0,2)和两个动点P、Q,当PQ![]() PA时,点Q的纵坐标取值范围是 .

PA时,点Q的纵坐标取值范围是 .

7. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 设F是椭圆![]() 的右焦点,且椭圆上至少有21个不同的点

的右焦点,且椭圆上至少有21个不同的点![]() 使

使![]() 组成公差为d的等差数列,则d的取值范围为

.

组成公差为d的等差数列,则d的取值范围为

.

8. (启东中学, 中档题, 10分值, 10分钟) 已知圆C1的方程为(x-2)2+(y-1)2=![]() ,椭圆C2的方程为

,椭圆C2的方程为![]() =1(a>b>0),C2的离心率为

=1(a>b>0),C2的离心率为![]() ,如果C1与C2相交于A、B两点,且线段AB恰为圆C1的直径,求直线AB的方程和椭圆C2的方程.

,如果C1与C2相交于A、B两点,且线段AB恰为圆C1的直径,求直线AB的方程和椭圆C2的方程.

9. (启东中学, 难题, 10分值, 12分钟) 已知动圆过定点![]() ,且与直线

,且与直线![]() 相切,其中

相切,其中![]() .

.

(I)求动圆圆心![]() 的轨迹的方程;

的轨迹的方程;

(II)设A、B是轨迹![]() 上异于原点

上异于原点![]() 的两个不同点,直线

的两个不同点,直线![]() 和

和![]() 的倾斜角分别为

的倾斜角分别为![]() 和

和![]() ,当

,当![]() 变化且

变化且![]() 为定值

为定值![]() 时,证明直线

时,证明直线![]() 恒过定点,并求出该定点的坐标.

恒过定点,并求出该定点的坐标.

答 案

1. 答案

B 解析∵![]() ,∴

,∴![]() ,∵

,∵ ![]() ,∴

,∴![]() ,

,

∴![]() ,故选B.

,故选B.

2. 答案 B 解析 双曲线![]() 的右焦点为

的右焦点为![]() (c, 0),右准线

(c, 0),右准线![]() 与两条渐近线交于P(

与两条渐近线交于P(![]() )、

)、![]() (

(![]() )两点,∵ FP⊥FQ,∴

)两点,∵ FP⊥FQ,∴  ,∴ a=b, 即双曲线的离心率e=

,∴ a=b, 即双曲线的离心率e=![]() .

.

3. 答案D 解析双曲线![]()

则![]() ,所以

,所以![]()

求得a=b,所以双曲线为等轴双曲线,则两条渐进线夹角为900, 故选D.

4. 答案 B解析 取PF1的中点M,连结MO和PF2,则两圆半径分别为PF1和a,

4. 答案 B解析 取PF1的中点M,连结MO和PF2,则两圆半径分别为PF1和a,

两圆圆心距为MO,且MO=PF2

当P点在双曲线右支上时,PF1=PF2+2a

∴MO=PF1-a,此时两圆内切;

当P点在双曲线左支上时,PF2=PF1+2a

∴MO=PF1+a,此时两圆外切.选B

5. 答案③④ 解析双曲线的第一定义是:平面上的动点P到两定点是A,B之间的距离的差的绝对值为常数2a,且![]() ,那么P点的轨迹为双曲线,故①错,

,那么P点的轨迹为双曲线,故①错,

由![]() ,得P为弦AB的中点,故②错,

,得P为弦AB的中点,故②错,

设![]() 的两根为

的两根为![]() 则

则![]() 可知两根互与为倒数,且均为正,故③对,

可知两根互与为倒数,且均为正,故③对,

![]() 的焦点坐标(

的焦点坐标(![]() ),而

),而![]() 的焦点坐标(

的焦点坐标(![]() ),故④正确.

),故④正确.

6. 答案![]()

![]()

![]() 解析设P(y

解析设P(y![]() -4,y1),Q(

-4,y1),Q(![]() 2-4,y)显然y

2-4,y)显然y![]() -4

-4![]() .

.

故KPA=![]() ,由于PQ

,由于PQ![]() PA,所以KPQ=-(y1+2),从而y-y1=-(y1+2)[x-(y

PA,所以KPQ=-(y1+2),从而y-y1=-(y1+2)[x-(y![]() -4)]代入y2=x+4消去x,注意到y

-4)]代入y2=x+4消去x,注意到y![]() 1得. (2+y1)(y+y1)+1=0,y

1得. (2+y1)(y+y1)+1=0,y![]() +2(y+2)y1+(2y+1)=0, 由

+2(y+2)y1+(2y+1)=0, 由![]() , 解得

, 解得![]() .

.

7. 答案

![]() 解析 易知椭圆的焦点到椭圆上的点的最大与最小距离分别为a+c与a-c,即

解析 易知椭圆的焦点到椭圆上的点的最大与最小距离分别为a+c与a-c,即 ![]() 与

与![]()

于是由等差数列的通项公式得 ![]() +(n-1)

+(n-1)![]()

![]() 解得

解得 ![]()

因n-1≥20,故 ![]() , 注意到d ≠0,故d的取值范围为

, 注意到d ≠0,故d的取值范围为 ![]() .

.

8. 解析 由e=![]() ,可设椭圆方程为

,可设椭圆方程为![]() =1,

=1,

又设A(x1,y1)、B(x2,y2),则x1+x2=4,y1+y2=2,

又![]() =1,两式相减,得

=1,两式相减,得![]() =0,

=0,

即(x1+x2)(x1-x2)+2(y1+y2)(y1-y2)=0.

化简得![]() =-1,故直线AB的方程为y=-x+3,

=-1,故直线AB的方程为y=-x+3,

代入椭圆方程得3x2-12x+18-2b2=0.

有Δ=24b2-72>0,又AB=![]() ,

,

得![]() ,解得b2=8.故所求椭圆方程为

,解得b2=8.故所求椭圆方程为![]() =1.

=1.

9. 解析

(I)如图,设![]() 为动圆圆心,记

为动圆圆心,记![]() 为

为![]() ,过点

,过点![]() 作直线

作直线![]() 的垂线,垂足为

的垂线,垂足为![]() ,由题意知:

,由题意知:![]() 即动点

即动点![]() 到定点

到定点![]() 与定直线

与定直线![]() 的距离相等

的距离相等

由抛物线的定义知,点![]() 的轨迹为抛物线,其中

的轨迹为抛物线,其中![]() 为焦点,

为焦点,![]() 为准线

为准线

∴轨迹方程为![]() ;

;

(II)如图,设![]() ,由题意得

,由题意得![]() (否则

(否则![]() )且

)且![]()

∴直线![]() 的斜率存在,设其方程为

的斜率存在,设其方程为![]()

显然![]()

将![]() 与

与![]() 联立消去

联立消去![]() ,得

,得![]()

由韦达定理知![]() ①

①

(1)当![]() 时,即

时,即![]() 时,

时,![]()

∴![]() ,

,![]()

∴![]()

由①知:![]()

∴![]()

因此直线![]() 的方程可表示为

的方程可表示为![]() ,即

,即![]()

∴直线![]() 恒过定点

恒过定点![]()

(2)当![]() 时,由

时,由![]() ,得

,得![]() =

=![]() =

=![]()

将①式代入上式整理化简可得:![]() ,则

,则![]() ,

,

此时,直线![]() 的方程可表示为

的方程可表示为![]()

![]() 即

即![]()

∴直线![]() 恒过定点

恒过定点![]()

综上,由(1)(2)知,当![]() 时,直线

时,直线![]() 恒过定点

恒过定点![]() ,当

,当![]() 时直线

时直线![]() 恒过定点

恒过定点![]() .

.

专题 三 直线与圆锥曲线

能 力 培 养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 过抛物线![]() 的焦点作一条直线与抛物线相交于A、B两点,它们的横坐标之和等于5,则这样的直线

( )

的焦点作一条直线与抛物线相交于A、B两点,它们的横坐标之和等于5,则这样的直线

( )

A.有且仅有一条 B.有且仅有两条 C.有无穷多条 D.不存在

2. (启东中学,

基础题, 5分值, 4分钟)

设椭圆![]() 的两个焦点是

的两个焦点是![]() 与

与![]() (c>0),且椭圆上存在点P,使得直线PP1与直线PF2垂直.则实数m的取值范围为( ).

(c>0),且椭圆上存在点P,使得直线PP1与直线PF2垂直.则实数m的取值范围为( ).

A. m≥2 B. m≥1 C. m>2 D .m>1

3. (启东中学, 中档题, 5分值, 4分钟) 已知双曲线的中心在原点,离心率为![]() .若它的一条准线与抛物线

.若它的一条准线与抛物线![]() 的准线重合,则该双曲线与抛物线

的准线重合,则该双曲线与抛物线![]() 的交点到原点的距离是( )

的交点到原点的距离是( )

A.![]() B.

B.![]() C.

C.![]() D.21

D.21

4. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 已知A,B,C为双曲线x2-y2=1的右支上不同的三点,则![]() 为( )

为( )

A 钝角三角形 B 直角三角形 C 锐角三角形 D 不确定

5. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 给定抛物线C:y2=4x,F是C的焦点,过点F斜率为1直线l与C相交于A、B两点.则 ![]() 与

与![]() 夹角的大小为

夹角的大小为

6. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 设直线![]() 关于原点对称的直线为

关于原点对称的直线为![]() ,若

,若![]() 与椭圆

与椭圆![]() 的交点为A、B、,点

的交点为A、B、,点![]() 为椭圆上的动点,则使

为椭圆上的动点,则使![]() 的面积为

的面积为![]() 的点

的点![]() 的个数为

.

的个数为

.

7. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 点P(-3,1)在椭圆![]() 的左准线上.过点P且方向为a=(2,-5)的光线,经直线y=-2反射后通过椭圆的左焦点,则这个椭圆的离心率为

.

的左准线上.过点P且方向为a=(2,-5)的光线,经直线y=-2反射后通过椭圆的左焦点,则这个椭圆的离心率为

.

8. (启东中学, 中档题, 10分值, 10分钟) 已知椭圆C1的方程为![]() ,双曲线C2的左、右焦点分别为C1的左、右顶点,而C2的左、右顶点分别是C1的左、右焦点.

,双曲线C2的左、右焦点分别为C1的左、右顶点,而C2的左、右顶点分别是C1的左、右焦点.

(1)求双曲线C2的方程;

(2)若直线![]() 与椭圆C1及双曲线C2都恒有两个不同的交点,且l与C2的两个交点A和B满足

与椭圆C1及双曲线C2都恒有两个不同的交点,且l与C2的两个交点A和B满足![]() (其中O为原点),求k的取值范围.

(其中O为原点),求k的取值范围.

9. (启东中学, 难题, 10分值, 12分钟) 设圆锥曲线C的焦点F(1,0),相应准线是y轴,过焦点F并与x轴垂直的弦长为2.

(1)求圆锥曲线C的方程;

(2)若圆锥曲线C上有且仅有两个不同的点关于过点F的直线对称,求直线l的斜率的取值范围.

直线与圆锥曲线 能力培养答案

1. 答案 B

解析![]() 的焦点是(1,0),设直线方程为

的焦点是(1,0),设直线方程为![]() (1)

(1)

将(1)代入抛物线方程可得![]() ,x显然有两个实根,且都大于0,它们的横坐标之和是

,x显然有两个实根,且都大于0,它们的横坐标之和是![]() ,选B

,选B

2. 答案 B 解析由题设有m>0, ![]() .设点P的坐标为

.设点P的坐标为![]() 由

由![]() 得

得

![]() , 化简得

, 化简得 ![]() ①

①

将①与![]() 联立, 解得

联立, 解得![]() 由m>0.

由m>0. ![]() 得m≥1.故选B.

得m≥1.故选B.

3. 答案B 解析由![]() ,得

,得![]() ,由一条准线与抛物线

,由一条准线与抛物线![]() 的准线重合,得准线为

的准线重合,得准线为![]() ,所以

,所以![]() ,故

,故![]() ,

,![]() ,

,![]() ,所以双曲线方程为

,所以双曲线方程为![]() ,由

,由 ,得交点为

,得交点为![]() ,所以交点到原点的距离是

,所以交点到原点的距离是![]() ,故选B.

,故选B.

4. 答案 A 解析设A(x1,y1) , B(x2,y2) ,C(x3,y3)

不妨设y1<y2<y3,则![]() (x1-x2)(x3-x2)+(y1-y2)(y3-y2)

(x1-x2)(x3-x2)+(y1-y2)(y3-y2)

![]()

![]() ,

,![]() ,同理x3-x2=(y3-x3)

,同理x3-x2=(y3-x3)![]()

![]()

![]() (y1-y2)(y3-y2)(

(y1-y2)(y3-y2)( ![]() ),设AB 中点M,BC中点N,则KOM=

),设AB 中点M,BC中点N,则KOM=![]() ,KON=

,KON=![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]()

![]() <0,

<0,

又A,B,C不共线,所以![]() 为钝角, 故选A.

为钝角, 故选A.

5. 答案 ![]() 解析 C的焦点为F(1,0),直线l的斜率为1,

解析 C的焦点为F(1,0),直线l的斜率为1,

所以l的方程为![]()

将![]() 代入方程

代入方程![]() ,并整理得

,并整理得 ![]()

设![]() 则有

则有 ![]()

![]()

![]()

![]()

所以![]() 夹角的大小为

夹角的大小为![]()

6. 答案 2 解析

直线![]() 关于原点对称的直线为

关于原点对称的直线为![]() :2x+y-2=0,该直线与椭圆相交于A(1, 0)和B(0, 2),P为椭圆上的点,且

:2x+y-2=0,该直线与椭圆相交于A(1, 0)和B(0, 2),P为椭圆上的点,且![]() 的面积为

的面积为![]() ,则点P到直线l’的距离为

,则点P到直线l’的距离为![]() ,在直线的下方,原点到直线的距离为

,在直线的下方,原点到直线的距离为![]() ,所以在它们之间一定有两个点满足条件,而在直线的上方,与2x+y-2=0平行且与椭圆相切的直线,切点为Q(

,所以在它们之间一定有两个点满足条件,而在直线的上方,与2x+y-2=0平行且与椭圆相切的直线,切点为Q(![]() ,

, ![]() ),该点到直线的距离小于

),该点到直线的距离小于![]() ,所以在直线上方不存在满足条件的P点.

,所以在直线上方不存在满足条件的P点.

7. 答案 ![]() 解析如图,过点P(-3,1)的方向向量

解析如图,过点P(-3,1)的方向向量![]()

所以![]() , 即

, 即![]()

联立:![]() ,

,

由光线反射的对称性知:![]()

|

令y=0,得F1(-1,0)

综上所述得: c=1,![]()

所以椭圆的离心率![]()

|

8. 解析(1)设双曲线C2的方程为![]() ,则

,则![]()

故C2的方程为![]()

(2)将![]()

由直线l与椭圆C1恒有两个不同的交点得

![]()

即 ![]() ①

①

![]() .

.

由直线l与双曲线C2恒有两个不同的交点A,B得

![]() 解此不等式得

解此不等式得

![]() ③

③

由①、②、③得

![]()

故k的取值范围为

![]()

9. 解析:(1)设过F并与x轴垂直的弦为AB,则AF=

圆锥曲线C的离心率为

令曲线C上任意一点M(x,y),则

整理得:(x+1)2-y2=2

(2)若l即为x轴,则此时有无穷多对点关于l对称,这与已知矛盾,∴k≠0

设P(x1,y1),Q(x2,y2)(x1≠x2)在双曲线上,且关于l对称,则PF=QF

由第二定义,知,∴x1=x2

而x1≠x2,所以x1+x2=0

∵l⊥PQ,故可设直线PQ的方程为:y=-x+m

∴,化简整理得:(k2-1)x2+2(k2+mk)x-k2(m2+1)=0

∵直线PQ与曲线C有两个不同的公共点,所以k2-1≠0

且

由②得m=-k ……10'

由①有(k+m)2+(k2-1)(k2+1)>0

③

将m=-k代入③,得(k2-1)(k2+1)>0

所以k2-1>0

∴k<-1或k>1 …

专题五 轨迹问题

能力培养

1. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 已知点![]() 、

、![]() ,动点

,动点![]() ,则点P的轨迹是

(

)

,则点P的轨迹是

(

)

A.圆 B.椭圆 C.双曲线 D.抛物线

2. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 已知椭圆的焦点是F1、F2,P是椭圆上的一个动点,如果延长F1P到Q,使得PQ=PF2,那么动点Q的轨迹是( )

A.圆 B.椭圆

C.双曲线的一支 D.抛物线

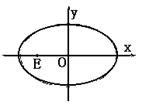

3.设A1、A2是椭圆![]() =1的长轴两个端点,P1、P2是垂直于A1A2的弦的端点,则直线A1P1与A2P2交点的轨迹方程为( )

=1的长轴两个端点,P1、P2是垂直于A1A2的弦的端点,则直线A1P1与A2P2交点的轨迹方程为( )

A.![]() B.

B.![]()

C.![]() D.

D.![]()

4. (启东中学, 基础题, 5分值, 4分钟) 设![]() 为椭圆

为椭圆![]() :

:![]() 的左焦点,

的左焦点,![]() 是

是![]() 上任意一点,

上任意一点, ![]() 是线段

是线段![]() 的中点.则动点

的中点.则动点![]() 的轨迹

的轨迹![]() 的方程( )

的方程( )

A ![]() B

B ![]() C

C ![]() D

D ![]()

5. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 过定点M(m,n)作直线交圆x2+y2=1于A,B,过A,B分别引圆的切线交于点N,则点N的轨迹方程为_________________.

6. (启东中学,

中档题, 4分值, 4分钟) 双曲线![]() =1的实轴为A1A2,点P是双曲线上的一个动点,引A1Q⊥A1P,A2Q⊥A2P,A1Q与A2Q的交点为Q,则

Q点的轨迹方程为 .

=1的实轴为A1A2,点P是双曲线上的一个动点,引A1Q⊥A1P,A2Q⊥A2P,A1Q与A2Q的交点为Q,则

Q点的轨迹方程为 .

7. (启东中学, 中档题, 4分值, 4分钟) 设![]() 为两定点,动点P到A点的距离与到B点的距离的比为定值

为两定点,动点P到A点的距离与到B点的距离的比为定值![]() ,则P点的轨迹为

.

,则P点的轨迹为

.

8. (启东中学, 中档题, 10分值, 10分钟)  在平面直角坐标系

在平面直角坐标系![]() 中,抛物线

中,抛物线![]() 上异于坐标原点

上异于坐标原点![]() 的两不同动点A、B满足

的两不同动点A、B满足![]() (如图所示)

(如图所示)

求![]() 得重心

得重心![]() (即三角形三条中线的交点)的轨迹方程.

(即三角形三条中线的交点)的轨迹方程.

9. (启东中学, 难题, 10分值, 12分钟) 设椭圆方程为![]() ,过点M(0,1)的直线l交椭圆于点A、B,O是坐标原点, 点P满足

,过点M(0,1)的直线l交椭圆于点A、B,O是坐标原点, 点P满足![]() ,点N的坐标为

,点N的坐标为![]() ,当l绕点M旋转时,求:动点P的轨迹方程;

,当l绕点M旋转时,求:动点P的轨迹方程;

轨迹问题答案

1. 答案 B 解析

![]()

![]() ∴

∴![]()

∴![]() ,故选B

,故选B

2. 答案 A 解析 ∵PF1+PF2=2a,PQ=PF2, ∴PF1+PF2=PF1+PQ=2a, 即F1Q=2a,∴动点Q到定点F1的距离等于定长2a,故动点Q的轨迹是圆.

3. 答案 C 解析设交点P(x,y),A1(-3,0),A2(3,0),P1(x0,y0),P2(x0,-y0)

∵A1、P1、P共线,∴![]()

∵A2、P2、P共线,∴![]()

解得x0=![]()

3. 答案

C 解析设动点![]() 的坐标为

的坐标为![]() ,椭圆

,椭圆![]() 中,

中,![]() ,

,

则![]() .中心为

.中心为![]() ,故

,故![]() 坐标为

坐标为![]() .

.

设![]() ,则

,则![]() ,点

,点![]() 在椭圆

在椭圆![]() 上,坐标代入,

上,坐标代入,

得轨迹![]() 的方程为

的方程为![]() .

.

5. 答案 mx+ny=1. 解析设N(xo,yo),则切点弦AB的方程为:xox+yoy=1, 又直线AB过点M(m,n),得:mxo+nyo=1 , 即点N的轨迹方程为mx+ny=1.

6. 答案 a2x2-b2y2=a4(x≠±a). 解析设P(x0,y0)(x≠±a),Q(x,y).

∵A1(-a,0),A2(a,0).

由条件

而点P(x0,y0)在双曲线上,∴b2x02-a2y02=a2b2.

即b2(-x2)-a2(![]() )2=a2b2

)2=a2b2

化简得Q点的轨迹方程为:a2x2-b2y2=a4(x≠±a).

7. 答案 ![]() 为圆心,

为圆心,![]() 为半径的圆.

为半径的圆.

解析 设动点P的坐标为(x,y).

由![]() .

.

化简得![]()

∵![]() ,整理得

,整理得![]() .

.

所以, P点的轨迹是以![]() 为圆心,

为圆心,![]() 为半径的圆.

为半径的圆.

8. 解析

法一:∵直线![]() 的斜率显然存在,∴设直线

的斜率显然存在,∴设直线![]() 的方程为

的方程为![]() ,

,

![]() ,依题意得

,依题意得

![]() ,①

,①

∴![]() ,②

,② ![]() ③

③

∵![]() ,∴

,∴![]() ,即

,即 ![]() ,④

,④

由③④得,![]() ,∴

,∴![]()

∴设直线![]() 的方程为

的方程为![]()

∴①可化为 ![]() ,∴

,∴![]() ⑤,

⑤,

设![]() 的重心G为

的重心G为![]() ,则

,则

![]() ⑥

,

⑥

, ![]() ⑦,

⑦,

由⑥⑦得 ![]() ,即

,即![]() ,这就是

,这就是![]() 得重心

得重心![]() 的轨迹方程.

的轨迹方程.

法二:

∵ AO⊥BO, 直线![]() ,

,![]() 的斜率显然存在,

的斜率显然存在,

∴设AO、BO的直线方程分别为![]() ,

,![]() ,

,

设![]() ,

,![]() ,依题意可得

,依题意可得

由![]() 得

得 ![]() ,由

,由 得

得 ![]() ,

,

设![]() 的重心G为

的重心G为![]() ,则

,则

①

,

①

,  ②,

②,

由①②可得,![]() ,即为所求的轨迹方程.

,即为所求的轨迹方程.

法三:(I)设△AOB的重心为G(x , y) ,A(x1, y1),B(x2 , y2 ),则

…(1)

…(1)

不过∵OA⊥OB ,

∴![]() ,即

,即![]() , …(2)

, …(2)

又点A,B在抛物线上,有![]() ,

,

代入(2)化简得![]() ,

,

∴![]() ,

,

∴所以重心为G的轨迹方程为![]() .

.

9. 解析 法一:直线l过点M(0,1)设其斜率为k,

则l的方程为![]()

记![]() 、

、![]() 由题设可得点A、B的坐标

由题设可得点A、B的坐标![]() 、

、![]() 是方程组

是方程组

|

|

的解.

的解.

将①代入②并化简得,![]() ,所以

,所以

于是

于是 ![]()

设点P的坐标为![]() 则

则  消去参数k得

消去参数k得![]() ③

③

当k不存在时,A、B中点为坐标原点(0,0),也满足方程③,所以点P的轨迹方

程为![]()

法二:设点P的坐标为![]() ,因

,因![]() 、

、![]() 在椭圆上,所以

在椭圆上,所以

![]() ④

④

![]() ⑤

⑤

④—⑤得![]() ,所以

,所以

![]()

当![]() 时,有

时,有![]() ⑥

⑥

并且 ⑦ 将⑦代入⑥并整理得

⑦ 将⑦代入⑥并整理得 ![]() ⑧

⑧

当![]() 时,点A、B的坐标为(0,2)、(0,-2),这时点P的坐标为(0,0)

时,点A、B的坐标为(0,2)、(0,-2),这时点P的坐标为(0,0)

也满足⑧,所以点P的轨迹方程为