高一数学下学期期中试题

参考公式:锥体的体积公式![]() ,其中

,其中![]() 是锥体的底面积,

是锥体的底面积,![]() 是锥体的高.

是锥体的高.

如果事件![]() 互斥,那么

互斥,那么![]() .

.

用最小二乘法求线性回归方程系数公式 .

.

一.选择题(共10小题,每小题5分,共50分,在每小题的选项中,只有一项符合题目要求)

1.已知函数![]() 的定义域为

的定义域为![]() ,

,![]() 的定义域为

的定义域为![]() ,则

,则![]() ( )

( )

A.![]() B.

B.![]() C.

C.![]() D.

D.![]()

2.某赛季,甲、乙两名篮球运动员都参加了11场比赛,

2.某赛季,甲、乙两名篮球运动员都参加了11场比赛,

他们每场比赛得分的情况用如图所示的茎叶图表示,

则甲、乙两名运动员的中位数分别是 ( )

A.![]() 、

、![]() B.

B.![]() 、

、![]()

C.![]() 、

、![]() D.

D.![]() 、

、![]()

3. 将[0,1)内的均匀随机数转化为[-2,6)的均匀随机数,需实施的变换为 ( )

A.![]() B.

B. ![]()

C. ![]() D.

D.

![]()

4. 取一根长度为5 m的绳子,拉直后在任意位置剪断,那么剪得两段的长度都不小于1m的

概率是( )

A .

![]() B

.

B

. ![]() C

.

C

. ![]() D. 不能确定

D. 不能确定

5.已知点![]() 到直线

到直线![]() 的距离等于1,则m等于

( )

的距离等于1,则m等于

( )

A .![]() B.

B. ![]() C.

C.

![]() D.

D. ![]() 或

或![]()

6. 一个射手进行一次射击,有下面四个事件,则正确的是 ( )

事件A:命中环数大于8; 事件B:命中环数大于5;

事件C:命中环数大于4; 事件D:命中环数不大于6;

A. A与D是互斥事件 B. C与D是对立事件

C. B与D是互斥事件 D. 以上都错

7. 一袋中装有大小相同,编号分别为![]() 的八个球,从中有放回地每次取

的八个球,从中有放回地每次取

一个球,共取2次,则取得两个球的编号和不小于15的概率为( )

A.![]() B.

B.![]() C.

C.![]() D.

D.![]()

8.在棱长为1的正方体![]() 中,

中,![]() 分别为棱

分别为棱![]()

的中点,![]() 为棱

为棱![]() 上的一点,且

上的一点,且![]() .则点

.则点![]() 到

到

平面![]() 的距离为 ( )

的距离为 ( )

A.![]() B.

B.![]() C.

C.![]() D.

D.![]()

9. 用秦九韶算法计算多项式![]() 当

当![]() 时

时

的值时,需要做乘法和加法的次数分别是 ( )

![]()

![]()

![]()

![]()

10.下列与函数![]() 的值域的交集为空集的集合是 ( )

的值域的交集为空集的集合是 ( )

![]()

![]()

![]()

![]()

二.填空题(每小题4分,共20分)

二.填空题(每小题4分,共20分)

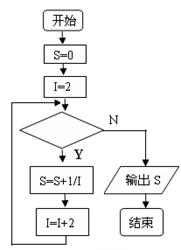

11.下图给出的是计算![]() 的值的一个程序框图,

的值的一个程序框图,

其中判断框内应填入的条件是 .

12.十进制数335转化为5进制数是____________.

13. 若数据![]() 的平均数

的平均数![]() =5,方差

=5,方差![]() ,则

,则

数据![]() 的平均数是

的平均数是

,方差为

,方差为

|

____________________.

|

第二卷

二.填空题答案: (每题5分,共20分)

11. 12.

13. 14.

三、解答题:本大题共6小题,共80分![]() 解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤

解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤![]()

15.(本小题满分12分)

将一颗质地均匀的正方体骰子(六个面的点数分别为![]() )先后抛掷两次,

)先后抛掷两次,

记第一次出现的点数为![]() ,第二次出现的点数为

,第二次出现的点数为![]() .

.

(1) 出现的点数之和为5的概率

(2)求事件“![]() ”的概率;

”的概率;

16. (本小题满分13分)

16. (本小题满分13分)

如图是总体的一个样本频率分布直方图,且在[14,16)

内频数为10,在[12,14)内的小矩形面积为0.02,求:

(1) 求样本容量;

(2) 求在[12,20)内的频数;

(3) 分别估计样本的众数、中位数.![]()

(保留3位有效数字)

17.(本题13分) 已知图表为人体脂肪含量与年龄的一组抽样数据:

| 人体脂肪含量与年龄 | ||||||

| 年龄 | 37 | 44 | 49 | 53 | 56 | 61 |

| 脂肪含量 | 20.2 | 22.5 | 26.3 | 28.6 | 30.8 | 33.6 |

由资料知脂肪含量y对年龄x呈线性相关关系,参考数据:![]() ,

,![]() 试求: (1)求

试求: (1)求![]() ;

(2)线性回归方程

;

(2)线性回归方程![]() ;

;

(3)估计当一个人年龄为60岁时的脂肪含量. (保留2位小数)

18. (本小题满分14分)

18. (本小题满分14分)

如图,已知![]() 是正三角形,

是正三角形,![]() 都垂直于

都垂直于

平面![]() ,且

,且![]() ,

,![]() ,

,![]() 是

是![]() 的中点,

的中点,

求证:![]() (1)

(1) ![]() 平面

平面![]() ;

;

(2) ![]() 平面

平面![]() ;

;

(3) 求多面体![]() 的体积

的体积 ![]()

19.(本题14分)

已知圆C:![]() 内有一点

内有一点![]() ,过点

,过点![]() 作直线

作直线![]() 交圆

交圆![]() 于

于![]() 两点.

两点.

(1)当弦![]() 被点

被点![]() 平分时,写出直线

平分时,写出直线![]() 的方程;

的方程;

(2)是否存在直线![]() 把圆周分为

把圆周分为![]() 的两段弧, 若存在,求出直线

的两段弧, 若存在,求出直线![]() 的方程,若不存在,

的方程,若不存在,

请说明理由.

20. (本题14分)

设二次函数![]() 满足下列两个条件:

满足下列两个条件:

①当![]() 时,

时,![]() 的最小值为0,且

的最小值为0,且![]() 成立;

成立;

②当![]() 时,

时,![]() ≤

≤![]() 恒成立.

恒成立.

(1)求![]() 的值;

的值;

(2)求![]() 的解析式;

的解析式;

(3)求最大的实数![]() (

(![]() ),使得存在实数

),使得存在实数![]() ,当

,当![]() 时,就有

时,就有![]() 恒成立.

恒成立.