函数、方程、不等式

函数是高中数学最重要内容,也是历年高考所占比例最大的的一部分内容。高考试题中对函数内容的考查主要集中在函数的概念、性质,函数图象的变换等方面,并注意与方程、不等式、数列、解几等内容相联系,进行综合考查,在考查中突出函数与方程的思想、数形结合、等价化归等思想。方程可看作函数值为零时的情形,而不等式则是函数式给定范围的情形。在解决方程、不等式的有关问题时,可以从函数的角度去思考、分析和解决;在解决函数的有关问题时,可以借助方程、不等式的有关知识去理解和解决。

一、高考数学试题的特点

1.以基础知识作为命题的最基本载体

从近几年的高考数学试题的内容看,仍然重视从中学数学的基础知识、重点内容、基本方法出发设计命题,而且把基础知识放在特别突出的地位。几乎所有的试题都是要求从基本概念,基本的性质,基本表达形式,基本的公式出发去理解问题、解决问题。 “不拘泥于大纲”,可以理解为内容不超教材,试题背景、选材不受教材限制,难度有伸缩。同时可以看到,考题虽不过分强调知识点的覆盖面,但函数、方程、不等式作为高中数学重点问题一直是高考重点内容。如:⑴(2003年上海春季)已知函数![]() ,则方程

,则方程![]() 的解

的解![]() __________.

__________.

⑵(2003年江苏)设函数 则x0的取值范围是 ( )

则x0的取值范围是 ( )

A.(-1,1) B.(-1,+∞)

C.(-∞,-2)∪ (0,+∞) D.(-∞,-1)∪(1,+∞)

题⑴中既可先求![]() 再代入,亦可直接由反函数性质直接代

再代入,亦可直接由反函数性质直接代![]() ,迅速简洁。题⑵中

,迅速简洁。题⑵中![]() 是一个分段函数,既可将不等式

是一个分段函数,既可将不等式![]() 分段求解求得

分段求解求得![]() 的范围,又可以利用函数图象直接求解,既考查了函数的的基础知识的基本方法,又有区分不同能力水平的作用。

的范围,又可以利用函数图象直接求解,既考查了函数的的基础知识的基本方法,又有区分不同能力水平的作用。

2.“知识立意”转变为“能力立意”

高考命题从上世纪90年代起就由“知识立意”转变为“能力立意”,不过分强调知识的覆盖面,突出高中数学重点内容和主干知识的考查,强调试题的探究性、综合性和开放性。

高考数学试题中所涉及的能力主要包括:数学的“老三大能力”——运算能力,空间想象能力,逻辑推理能力,再加上各门学科都需要的分析和解决问题的能力;数学的“新三大能力”——阅读能力(主要是语言转换能力),数学应用能力,探索能力. 稳中求变,考查探究能力和创新意识。

近几年的高考试题总的来讲,相对稳定,稳定中有新意,每年都会出现几道新颖的试题,力求考查学生的探究能力和创新意识。比如,(2001年上海春季)若记号“*” 表示求两个实数![]() 与

与![]() 的算术平均数的运算,即

的算术平均数的运算,即![]() *

*![]()

![]() ,则两边均含有运算符号“*”和“+”,且对于任意3个实数

,则两边均含有运算符号“*”和“+”,且对于任意3个实数![]() 、

、![]() 、

、![]() 都能成立的一个等式可以是

.颇有新意。该题具有开放性,所得的结论随解题方法的不同而不同,如

都能成立的一个等式可以是

.颇有新意。该题具有开放性,所得的结论随解题方法的不同而不同,如![]() 或

或![]() 或

或![]() 或

或![]() 等,较好地考查了学生的探究能力和创新意识。

等,较好地考查了学生的探究能力和创新意识。

二、学生存在的问题及应对策略

1. 函数、方程、不等式基本概念要清楚

学生在函数、方程、不等式基本概念、公式上往往有易混淆和遗漏之处,可向学生提出以下问题帮助理解巩固:

⑴ 映射的概念:映射f:A→B中,你注意A中元素的任意性和B中与它对应元素的唯一性了吗,哪几种对应能够构成映射?

⑵求一个函数的解析式或一个函数的反函数时,你注明函数的定义域了吗?

⑶求一个函数的反函数时,你是按照“先求反函数,后求值”这条原则解题的吗?例如,已知![]() 求

求![]()

⑷三个二次(哪三个二次?)的关系及应用掌握了吗?如何利用二次函数求最值?注意到对二次项系数进行讨论了吗?特别提醒:二次方程![]() 的两根即为不等式

的两根即为不等式![]() 解集的端点值,也是二次函数

解集的端点值,也是二次函数![]() 的图象与x轴的交点横坐标.

的图象与x轴的交点横坐标.

⑸求反函数的步骤掌握了吗?(①反解x,②互换x、y,③注明定义域(此定义域如何求?))

⑹判断函数的奇偶性时,是否注意定义域的特点(关于原点对称这个必要非充分条件)和解析式先化简再验证。如:判断![]() 的奇偶性

的奇偶性

⑺函数单调性与奇偶性的逆用(①比较大小;②解不等式;③求参数的范围.) 如:已知偶函数![]() 在

在![]() 上是增函数,且

上是增函数,且![]() 解不等式

解不等式![]()

⑻研究函数的性质注意在定义域内进行的原则,如:![]() 在定义域

在定义域![]() 上是增函数,求

上是增函数,求![]() 的单调增区间。

的单调增区间。

⑼解对数函数问题时是否注意到真数与底数的限制

⑽利用重要不等式求函数的最值时,是否注意到:①都是正的;②等号成立;③其中之一为定值.如:已知![]() 求

求![]() 的最大值。

的最大值。

⑾解分式不等式![]() 应注意什么问题?(不能去分母而要移项通分)

应注意什么问题?(不能去分母而要移项通分)

⑿诸如(a-2)x2+2(a-2)x-4<0对一切x∈R恒成立,求a的范围,你讨论二次项系数为零了吗?

⒀不等式|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|中等号成立的条件各是什么

⒁不等式恒成立问题有哪几种处理方式?

2.函数、方程、不等式的基本问题要熟练掌握

象函数有关的概念、基本性质、函数的图象及解不等式等问题都是基本问题,在高考试题中一般都是中、低档题目,要注意灵活运用数学思想方法(数形结合、分类讨论、函数与方程、变换与转化等)以及特殊化、筛选法等方法,做到不要“小题大做”,注意直接抓住问题本质,以简缩的思维解决问题。要在保证正确率的基础上,提高解题速度。

可采用下列一组小题训练:

1.如果函数y=ax2+2ax-1对于x∈[1,3]上的图象都在x轴下方,则a的取值范围是

2.定义在(-∞,+∞)上的偶函数f(x)满足:f(x+1)=-f(x),且在[-1,0]上是增函数,下面关于f(x)的判断;①f(x)是周期函数;②f(x)的图象关于直线x=1对称;③f(x)在[0,1]上是增函数;④f(x)在[1,2]上是减函数;⑤f(2)=f(0)

其中正确的判断是 (把你认为正确的判断的序号都填上)

3.已知函数f(x)的定义域是R,对任意x、y∈R,都有f(x+y)=f(x)+f(y),且x>0时,f(x)<0,f(1)=-2,则f(x)在[-3,3]上的最大值为 ,最小值为

4.设f(x)是定义在R上的偶函数,且f(x+2)=f(x),当0≤x≤1时,f(x)=x,则当5≤x≤6时,f(x)的表达式为

5.定义在R上的函数y=f(x)在(-∞,2)上是增函数,且函数y=f(x+2)图象的对称轴是x=0,则

A f(-1)<f(3) B f(0)>f(3) C f(-1)=f(3) D f(2)<f(3)

6.已知函数f(x)是R上的增函数,A(0,-1)B(3,1)是其图象上的两点,那么f(x+1)<1的解集是

7. 已知函数f(x)=![]() ,函数y=g(x)的图象与函数y=f-1(x+1)的图象关于直线y=x对称,则g(11)=

,函数y=g(x)的图象与函数y=f-1(x+1)的图象关于直线y=x对称,则g(11)=

8.函数f(x)定义域为R,x、y∈R时恒有f(xy)=f(x)+f(y),若f(![]() )+f(

)+f(![]() )=2,则f(

)=2,则f(![]() )=

)=

9.对于满足0≤p≤4的一切实数,不等式x2+px>4x+p-3恒成立,则x的取值范围是

A (-∞,1) B (-∞,-1)∪(3,+ ∞)

C (1,3) D (3,+ ∞)

10.对于每个实数x,设f(x)是y=4x+1,y=x+2,y=-2x+4三个函数中的最小值,则f(x)的最大值是

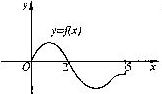

14.(2003年上海)f(

14.(2003年上海)f(![]() )是定义在区间[-c,c]上的奇函数,其图象如图所示:令g(

)是定义在区间[-c,c]上的奇函数,其图象如图所示:令g(![]() )=af(

)=af(![]() )+b,则下列关于函数g(

)+b,则下列关于函数g(![]() )的叙述正确的是

)的叙述正确的是

A.若a<0,则函数g(![]() )的图象关于原点对称.

)的图象关于原点对称.

B.若a=-1,-2<b<0,则方程g(![]() )=0有大于2的实根.

)=0有大于2的实根.

C.若a≠0,b=2,则方程g(![]() )=0有两个实根.

)=0有两个实根.

D.若a≥1,b<2,则方程g(![]() )=0有三个实根.

)=0有三个实根.

15.(2004年上海)设奇函数f(x)的定义域为[-5,5].若当x∈[0,5]时, f(x)的图象如右图,则不等式f(x)<0的解是

.

15.(2004年上海)设奇函数f(x)的定义域为[-5,5].若当x∈[0,5]时, f(x)的图象如右图,则不等式f(x)<0的解是

.

16.(97年全国)不等式组 的解集是

的解集是

A.{x0<x<2} B.{x0<x<2.5} C.{x0<x<![]() } D.{x0<x<3}

} D.{x0<x<3}

17.函数f(x)=3x+2+4![]() 的最大值是

,函数f(x)=5

的最大值是

,函数f(x)=5![]() 的最大值是

的最大值是

18.若方程4x+(4+a)·2x+4=0有解,则实数a的取值范围是

19.函数f(x)是R上的奇函数,周期T=5,且f(3)=0,则方程f(x)=0在区间(0,10)上的根至少有 个.

20.若方程(![]() )x=

)x=![]() 有解x0,则x0属于以下区间

有解x0,则x0属于以下区间

A (0,![]() ) B (

) B (![]() ) C (

) C (![]() ,1) D (1,2)

,1) D (1,2)

3.整合教学内容,加强能力题训练,提升学生能力

针对高考以能力立意为指导的思想,命题中将会增加应用型和能力型试题如新颖的带研究性色彩的把关题,融知识、能力、素质于一体,对知识考查注重理解与应用,尤其是综合灵活应用,因此老师要放开手脚,不搞题海战术,而是通过知识、方法的整合,提升学生能力,下面以一个上课片段来说明。

【例】若![]() ,求证

,求证![]()

教师在学生课前预习的基础上,让学生充分展示自己的思路。

学生1:易见即证![]() 通过两边同时平方即转化为证明

通过两边同时平方即转化为证明![]() ,若

,若![]() ,显然成立,若

,显然成立,若![]() ,再通过两边同时平方得证

,再通过两边同时平方得证

学生2:对于![]() ,采用分子有理化的方法转化为证明

,采用分子有理化的方法转化为证明![]() 即证

即证![]() 再采用放缩法或两边同时平方的手段不难得证。

再采用放缩法或两边同时平方的手段不难得证。

教师评析:这两种方法是我们处理二次根式问题常用的两种手段——通过平方或有理化的手段去根号,将问题转化为有理式的问题。还有其它处理方法吗?(学生思考片刻)

学生3:联想处理![]() 时,可以设

时,可以设![]() 从而去根号的方法,在这里令

从而去根号的方法,在这里令![]() ,即转化为证明

,即转化为证明![]() (下略)

(下略)

教师评析:这种类比联想的意识非常好!

学生4:由![]() 联想到两点连线的斜率,而

联想到两点连线的斜率,而![]() 表示等轴双曲线的上支,故而

表示等轴双曲线的上支,故而![]() 表示该曲线上两点(a,f(a))(b,f(b))连线的斜率,结合图形不难说明结论成立(下略)。

表示该曲线上两点(a,f(a))(b,f(b))连线的斜率,结合图形不难说明结论成立(下略)。

教师评析:数形结合,勇于探索

学生5:由![]() 我联想到两点间距离公式,故可设两点A(1,a),B(1,b), 要证明

我联想到两点间距离公式,故可设两点A(1,a),B(1,b), 要证明![]() 即证

即证![]() (下略)

(下略)

妙!

学生6:也可以利用向量来证明(略)

在课前预习时,只有少数同学想到方法3(三角换元),但在课堂上在教师的追问下(“还有其它处理方法吗?”)思路稍激即活,有三十多位同学都想到了三角换元,在方法3的基础上,有半数以上的同学想到用数形结合的方法或向量的方法,这说明高三学生对待作业只习惯于“做了”,而不考虑“为何这样做”和“还能怎样做”,满足于“量”而不考虑“质”,作为高三教师不能只顾进度,应鼓励学生在学习过程中,主动探寻宽松、广阔的思维空间,养成独立思考、积极主动、勇于探索的习惯,这样才能触类旁通,举一反三。

下面再给出几个题目:

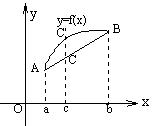

1.如图,把函数y=f(x)在x∈[a,b]之间的一段图象近似值地看作线段,设a≤c≤b,则f(c)的近似值可表示为

A

A ![]()

B ![]()

C f(a)+![]() [f(b)-f(a)]

[f(b)-f(a)]

D f(b)-![]() [f(b)―f(a)]

[f(b)―f(a)]

2.已知函数f(x)=log2(x+1),若-1<a<b<c,且abc≠0,则![]() 、

、![]() 、

、![]() 的大小关系是

的大小关系是

3.已知函数![]() .

.

(1)求![]() 及

及![]() 的值;

的值;

(2)是否存在自然数![]() ,使

,使![]() 对一切

对一切![]() 都成立,若存在,求出自然数

都成立,若存在,求出自然数![]() 的最小值;不存在,说明理由;

的最小值;不存在,说明理由;

(3)利用(2)的结论来比较![]() 和

和![]()

![]() 的大小.

的大小.

解(1)![]() ;

;![]() .

.

(2)假设存在自然数![]() ,使

,使![]() 对一切

对一切![]() 都成立.

都成立.

由![]() ,

,![]() 得

得 ![]() ,

,

当![]() 时,不等式

时,不等式![]() 显然不成立.

显然不成立.

当![]() 时,

时,![]() ,

,

当n=1时,显然![]() ,

,

当![]() 时,

时,![]() =

=![]() 成立,则

成立,则 ![]() 对一切

对一切![]() 都成立.

都成立.

所以存在最小自然数![]() 。

。

(3). 由![]()

![]() (

(![]() ),所以

),所以![]() ,

,![]() ,……,

,……,![]() ,

,

相乘得![]() ,∴

,∴

![]()

![]() 成立.

成立.

4.对于函数![]() ,若存在实数

,若存在实数![]() ,使

,使![]() 成立,则称

成立,则称![]() 为

为![]() 的不动点.

的不动点.

(1)当a=2,b=-2时,求![]() 的不动点;

的不动点;

(2)若对于任何实数b,函数![]() 恒有两相异的不动点,求实数a的取值范围;

恒有两相异的不动点,求实数a的取值范围;

(3)在(2)的条件下,若![]() 的图象上A、B两点的横坐标是函数

的图象上A、B两点的横坐标是函数![]() 的不动点,且直线

的不动点,且直线![]() 是线段AB的垂直平分线,求实数b的取值范围.

是线段AB的垂直平分线,求实数b的取值范围.

14、解![]()

(1)当a=2,b=-2时, ![]()

设x为其不动点,即![]() 则

则![]()

![]() 的不动点是-1,2.

的不动点是-1,2.

(2)由![]() 得:

得:![]() . 由已知,此方程有相异二实根,

. 由已知,此方程有相异二实根,

![]() 恒成立,即

恒成立,即![]() 即

即![]() 对任意

对任意![]() 恒成立.

恒成立.

![]()

(3)设![]() ,

,

直线![]() 是线段AB的垂直平分线,

是线段AB的垂直平分线, ![]()

记AB的中点![]() 由(2)知

由(2)知![]()

![]()

化简得: 时,等号成立)即

时,等号成立)即![]()

∴ b Î [-,0 ] .