高一年级第一学期期中考试物理试卷

考试时间: 100分钟 试卷满分:120分

第Ⅰ卷(选择题,共36分)

一、单项选择题:(本题共12小题,每小题3分,共36分.每小题只有一个选项是符合题意)

1.下列物理量中不属于矢量的是 ( )

A. 速度 B. 加速度 C. 路程 D. 位移

2.下列情况中加点的物体,可以看作质点的是 ( )

A.计算火车通过南京长江大桥的时间。

B.研究花样滑冰运动员的动作情况。

C.研究刘翔跨栏时身体各部位的姿势。

D.研究“嫦娥一号”卫星绕月球飞行的轨道时。

3.为提高刘翔110m栏的成绩,教练员分析了刘翔跑110m全程的录象带,测得他在第1s内的位移为7m,则 ( )

A.他在第1s内的平均速度是7m/s

B.他在第1s末的瞬时速度是7m/s

C.他冲过终点的速度是7m/s

D.他做匀速直线运动

4.关于动摩擦因数,下列说法正确的是 ( )

A.两接触面间压力越大,动摩擦因数越大。

B.两物体间滑动摩擦力越大,动摩擦因数越大。

C.两物体间的动摩擦因数与动摩擦力成正比,与两物体间的压力成反比。

D.两物体间的动摩擦因数是由两物体的材料和接触面的粗糙程度等决定的,与动摩擦力和正压力无关。

5.下列关于速度和加速度的说法中,正确的是 ( )

A.物体的速度变化量越大,则加速度越大

B.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动

C.物体的速度为0,则其加速度一定为0

D.加速度越来越大,而速度可以越来越小

6.一个物体在水平面上以一定加速度运动,它的位移与时间的关系x=24t-3t2,则它的速度为零的时刻是第几秒末? ( )

A.2s B.4s C.6s D.8s

7. 在下面图象中,表示匀加速直线运动的是 ( )

8.一个物体做匀加速直线运动,a=5m/s2,则在任意1秒内 ( )

A.物体的末速度一定等于初速度的5倍

B.物体的末速度一定比前一秒初速度大5m/s

C.物体的位移一定等于前一秒内位移的5倍

D.物体的位移一定比前一秒内的位移大5m

9.把一木块放在水平桌面上保持静止,下面说法正确的是 ( )

A.木块对桌面的压力就是木块受的重力,施力物体是地球。

B.木块对桌面的压力是弹力,是由于桌面发生形变而产生的。

C.木块对桌面的压力在数值上等于木块受的重力。

D.木块保持静止是由于木块对桌面的压力与桌面对木块的支持力保持平衡。

10.唐代大诗人李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,描述了庐山瀑布的美景,如果三尺为1米,则水落到地面的速度约为(设初速度为零)( )

A.100m/s; B、140m/s; C、200m/s; D、2000m/s;

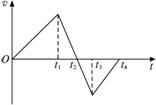

11.如下图为某质点的v-t图象.有位同学根据图象得出下述结论,其中错误的是

( )

11.如下图为某质点的v-t图象.有位同学根据图象得出下述结论,其中错误的是

( )

A.在t2时刻,质点离出发点最远。

B.在t4时刻,质点回到出发点。

C.在0—t2与t2—t4这两段时间内,质点的运动方向相反。

D.在t1—t2与t2—t3这两段时间内,质点运动的加速度大小和方向都相同。

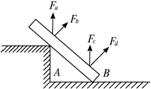

12.如下图所示,一根直棒放在台阶上,Fa、Fb、Fc、Fd分别表示A、B两点可能的弹力方向.其中Fa、Fc是竖直向上,Fb、Fd垂直于棒的方向斜向上。其中正确表示棒上A、B两点所受弹力的有 ( )

A.Fa、Fc B.Fb、Fc C.Fa、Fd D.Fb、Fd

第II卷(非选择题,共84分)

二、填空题、实验题:(本题2小题,共24分.)

| |

|

| 第一次 | 第二次 | 第三次 |

| A | 27 | 26 | 28 |

| B | 29 | 26 | 23 |

| C | 26 | 24 | 22 |

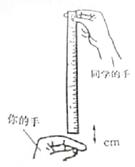

这三位同学中反应速度最快的是______同学,他的最快反应时间为_______s。(g = 10 m/s2).

14.(16分)某同学在“研究匀变速直线运动”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,如下图所示,其相邻点间的距离分别为AB=3.62 cm,BC=4.38 cm,CD=5.20 cm,DE=5.99 cm,EF=6.80 cm,FG=7.62 cm,每两个相邻的计数点的时间间隔为0.10 s.

(1)打点计时器采用的是________(选“交流”或“直流”)电源。

(2)BD过程的平均速度,![]() =___________m/s;

=___________m/s;

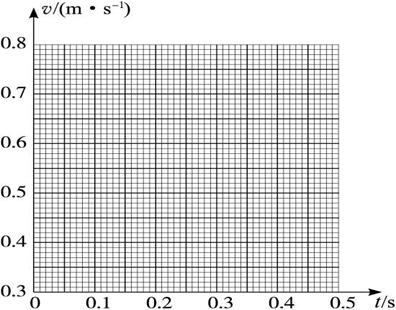

(3)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速度,并将各个速度值填入下式(要求保留三位有效数字): vB=_______m/s,vC=_______m/s,vD=________m/s,vE=_______m/s,vF=___ ___m/s.

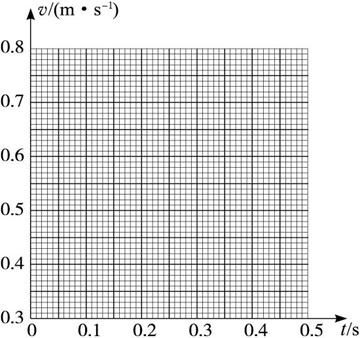

(4)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在下图所示的坐标纸上,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线.

|

图2-10

(5)根据上图中的v-t图线,求出小车运动的加速度为_______m/s2.(保留两位有效数字)

三、计算题:(本题共6小题,总分60分,.解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位)

15.(8分)一物体以8m/s的初速度,—2m/s2的加速度在粗糙的水平面上滑行,求物体在开始滑行后6 s内通过的路程。某同学解答如下:

解:物体在6 s内通过的路程S=v0t+![]() at2=8×6+

at2=8×6+![]() ×(-2)×62=12m

×(-2)×62=12m

该同学的解答是否正确?如果正确说明理由;如果错误,请指出错误的原因,并写出正确的解答过程和结果。

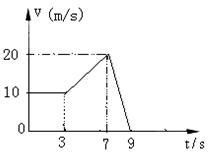

16.(8分)一质点沿一直线运动,先以10m/s的速度匀速前进3s,接着又以2.5m/s2的加速度匀加速运动4s,最后以大小为10m/s2的加速度匀减速运动直至停止。求:(1)画出整个过程的速度时间(v-t)图像;

(2)总位移;

17.(12分)做匀减速直线运动的物体,运动5 s后速度减小为原来的一半,又知道最后2 s内运动的距离是2 m.求:

(1)物体从减速到停止所用的时间;

(2)物体运动的加速度和初速度;

(3)减速运动的最大距离.

18.(8分)如图2kg的木块 P 放在水平的木板上,向左抽动木板时木块 P 处于静止状态,此时测力计的指针指在4N处, g=10m/s2。则

⑴木块受到的摩擦力多大?方向如何?

⑵木块与木板间的动摩擦因素多大?

|

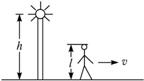

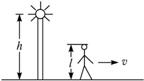

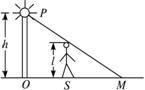

19.(12分)一路灯距地面的高度为h,身高为l的人以速度v匀速行走,如下图所示.

|

(1)试证明人的头顶的影子做匀速运动;

(2)求人影的长度随时间的变化率.

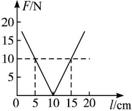

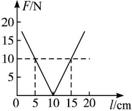

20.(12分)弹力F的大小与一轻质弹簧的长度l的关系如下图所示。试由图线确定

|

(1)弹簧的原长;

(2)弹簧的劲度系数;

(3)弹簧伸长0.10 m时,弹力的大小.

高一年级物理学科期中考试答卷纸

| 题号 | 二 | 三 | 总分 | 核分人 |

| 得分 |

第II卷(非选择题,共84分)

二.实验题:(本题2小题,共24分.)

二.实验题:(本题2小题,共24分.)

13. (8分) ,

14. (1)(2分)________

(2)(3分)__________m/s;

(3)(5分)_______ , _______ , ________ , _______ , ___ ___ .

(4)(4分)

(4)(4分)

(5)(4分)_______.(保留两位有效数字)

三.计算题(本题共6小题,总分60分。解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位)

15.(8分)

15.(8分)

16.(8分)

16.(8分)

17. (12分)

17. (12分)

|

18. (8分)

18. (8分)

|

19. (12分)

19. (12分)

| 阅卷人 | 得分 |

|

|

|

20.(12分)

2007~2008学年第一学期期中测试物理参考答案及评分标准

一.单项选择题:

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 答案 | C | D | A | D | D | B | C | B | C | B | B | B |

二.填空题、实验题:

13: C 、 0.2

14:(1)交 流 (2)0.479

(3)0.400 0.479 0.560 0.640 0.721 (4)图略 (5)0.80

三、计算题

15:解:根据物体实际运动情况,物体实际运动时间为t,

由v=v0+at 得t=4s

将t代入x=v0t+![]() at2=8×4+

at2=8×4+![]() ×(-2)×42=16m

×(-2)×42=16m

(也可由v2-v02=2ax计算)

16:解:(1)v-t图象

(2)图像与坐标轴围成的面积就是质点运动的总位移x

即x=x1+ x2+ x3 =10×3m+(10+20)×4/2m+20×2/2m=110m

17.解:(1)由题意得,前5 s内速度减少一半,再经过5 s速度应减少为零,运动时间为t=10 s.

(2)设加速度为a,初速度为v0,则

![]() at2=2,得a=1 m/s2,再由v=v0+at得

at2=2,得a=1 m/s2,再由v=v0+at得![]() =v0-1×5,v0=10 m/s.

=v0-1×5,v0=10 m/s.

(3) xm=v0t+![]() at2=50 m.

at2=50 m.

18.解:(1)由题意分析可知:物块所受摩擦力为4N,方向向左。

(2)由![]() 可得

可得 ![]()

19.解:(1)设t=0时刻,人位于路灯的正下方O处,在时刻t,人走到S处,根据题意有OS=vt.过路灯P和人头顶的直线与地面的交点M为t时刻人头顶影子的位置,如图所示,OM为人头顶影子到O点的距离.由几何关系可知![]() =

=![]() ,解得OM=

,解得OM=![]() t.因OM与时刻t成正比,故人头顶的影子做匀速运动.

t.因OM与时刻t成正比,故人头顶的影子做匀速运动.

(2)由图可知,在时刻t,人影子长度为SM,由几何关系,有SM=OM-OS,可得SM=![]() t,故影子长度随时间的变化率为k=

t,故影子长度随时间的变化率为k=![]() .

.

20.解:(1)由题意得原长为10 cm.

(2)F=10 N时,x=5 cm=0.05 m,根据F=kx,得k=![]() =

=![]() N/m=200 N/m.

N/m=200 N/m.

(3)F=kx=200×0.1 N=20 N.