高 一 语 文第一学期期末考试

第I卷(选择题共40分)

一、(18分)

1.下列词语中加点字的读音完全正确的一项是( )

A.忌恨(jì) 蜕变(tuì) 气馁(něi) 气氛(fèn)

B. 戊戍(shù) 囹圄(líng) 挑剔(tì) 弭谤(mǐ)

C. 绵亘(gèn) 砥砺(dǐ) 愤懑(mèn) 亵渎(dú)

D. 思忖(cǚn) 戕害(qiāng) 镣铐(liáo) 诅咒(zú)

2.下列词中加点字解释有误的一项是( )

A.安之若素(平常) 民不聊生(依赖) 百折不挠(屈服)

B.永垂不朽(流传) 无与伦比(类) 不克自拔(克服)

C.骇人听闻(惊吓) 不名一文(占有) 弥天大罪(满)

D.义愤填膺()胸膛 死有余辜(罪) 浅尝辄止(就)

3.依次填入下列各句划线处的语词,恰当的一组是( )

(1)他对作文的思想内容、逻辑结构、用词造句,__________标点符号都非常注意。

(2)新式的标点指的是:萌芽于清末,诞生于“五四”,_________ 到现在的标点符号系统。

(3)鲁迅的作品,即使是纯属个人生活的回忆,也总能使我们有乐观、清醒的感觉,得到深刻的____________。

A.以致 延续 启示 B.以致 沿用 启发

C.以至 沿用 启示 D.以至 延续 启发

4.下列句子中加点的成语,使用不恰当的一项是( )

A. 为了应付高考,教师越教越细,其结果是肢解了课文,长此以往,学生自然目无全牛。

B. 他担任过市运动会的总裁判,现在组织这样一个学校的运动会,对他来说真是游刃有余。

C. 他被难住了,百思不得其解,经老师指点方才豁然开朗。

D. 北京大学“五四剧社”为百年校庆排练的话剧《蔡元培》是否会以全新的风格出现在舞台上,大家都试目以待。

5.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.许多运动员的文化水平都不高,这无疑是个缺点,在体育院校的教学中是应该加强的。

B.不管气候条件和地理环境都极端不利,登山运动员仍然克服了困难,胜利攀登到顶峰。C.他们为了支持矿泉饮料厂,同当地合办了一家塑料厂,计划投资50万美元,借以提高当地的工业发展,助其摆脱贫穷落后的面貌。

D.十五年前,在第二届全国青年美术作品展中,罗中玉的《父亲》震动了美术界,也深深扣住了青年人特别是大学生的心。

6.下列有关文学常识的表述,有误的一项是( )

A. 中国新诗诞生于五四运动前夕,它不断接受外来思想文化的影响,并融合了民族风格,涌现出一大批诗人、诗作和众多艺术流派。

B.《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,其中收集了1918年至1922年间所写的《狂人日记》、《孔子已》、《药》、《阿Q正传》等长篇小说。

C. 序言,简称序,是写在著作正文前的文章。作者自己写的序叫自序,一般说明自己写书的宗旨和经过;也有他人写的,多介绍作者或评论书的内容;还有把与本书相关的文章放在书前代替序言的,叫代序。

D.先秦,泛指秦代以前。先秦散文,主要是指春秋末期至战国时期的散文。

7.对这首《菊花》诗分析不确切的一项是( )

“秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。”

A. 第一句写丛丛秋菊围着房舍,仿佛是陶渊明的家。

B. 第二句表现了诗人赏菊入迷,流连忘返的情景。

C. 三四两句由描写转入议论,突出渲染了菊花的高洁气质。

D.全诗用语平易,没有刻意求工,却含意隽永,极富艺术感染力。

8.下列各句中加点文言实词的活用情况,与其他三项不同的一项是( )

A. 今媪尊长安君之位 B.群臣吏民能面刺寡人之过者

B. 其达士,洁其居,美其服,饱其食 D.昔者夫差耻吾君于诸候之间

9.下列选项中,与原文一致的一项是( )

A.令初下,时时而间进;数月之后,群臣进谏,门庭若市;斯年之后,虽欲言, 无可进者。 --《邹忌讽齐王纳谏》

B. 然后知不足,学然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

--《学记》

C.东风不来,三月的柳絮不飞/你的心如小小的寂寞的城/恰若青石的街道向晚。

--郑悉予《错误》

D.塘中的月色并不均匀;弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却又像是画在荷叶上。

--朱自清《荷塘月色》

二.(22分)

(一)阅读下面一段文言,完成10-12题

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知; 以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

10.下列各句中加点词解释有误的一项是( )

A.因人之力而敝之 损害 B.失其所与,不知 了解

C.以乱易整 替代 D.亦去之一 离开

11.对下面两组句子中加点虚词的用法,分析正确的一项是( )

![]()

![]() ① 子犯请击之

② 失其所与

① 子犯请击之

② 失其所与

亦去之 吾其还也

A.①②用法都不相同 B.①用法不相同②用法相同

C.①用法相同②用法不同 D.①②用法都相同

12.对文中划线句了,理解正确的一项是( )

A. 假如没有夫人的支持,(我)到不了这里。

B. 假如没有那人的支持,(我)不会有今天。

C. 假如没有夫人的力量,(我)不会有今天。

D.假如没有那人的力量,(我)到不了这里。

(二)、阅读下面一段文言文,完成13-16题

叶奕绳曾言强记之法:“某性甚钝。每读一书,遇所喜即札录之,录讫朗读十余遍,粘之壁间,每日必十余段,少也六七段。掩卷闲步,即就壁间观所粘录,日三五次以为常,务期精熟,一字不遗。壁既满,乃取一日所粘者收笥①中。俟再读有所录,补粘其处。随收随补,岁无旷日。一年之内,约得三千段。数年之后,腹笥渐满。”每见务为泛滥者,略得影响②而止,稍经时日,便成枵腹③,不如予之约取而实得也。

(注①:笥(sì), 竹箱。 ②影响,印象。 ③枵(xiāo)腹,空腹,指毫无学问。)

13.下列句子中,加点的词的解释全都正确的一项是( )

①叶奕绳曾言强记之法(勉强) ②某性甚钝(天资、资质) ③录讫朗读十余遍(完毕)④即就壁间观所粘录(立即) ⑤俟再读有所录(等待)

A.①②③ B.③④⑤ C. ②③⑤ D.②③④

14.下列加点虚词意思和用法都相同的一组是( )

A.

![]()

![]() 不如予之约取而实得也 B. 乃取第一日所粘者收笥①中

不如予之约取而实得也 B. 乃取第一日所粘者收笥①中

泾流之大 必以长安君质,兵乃出

![]()

![]() C. 略得影响而止

D. 壁既满

C. 略得影响而止

D. 壁既满

子路率尔而对曰 兵刃既接

15.“日三五次以为常,务期精熟,一字不遗”在文中的正确的意思是( )

A. 每天看三五次已成为习惯,努力达到精读熟记,一个字也不漏。

B. 每天看三五次是很正常的,努力达到精读熟记,一个了也不漏。

C. 每天看三五次已成为习惯,努力达到精读熟练,一个字也不漏。

D.每天看三五次是很正常的,努力达到精读熟练,一个字也不漏。

16.作者在段末表达了什么观点?下面理解的一项是( )

A. 泛读虽只留一点印象,但稍过一段时间也能成为很有学问的人。

B. 读书读得多而杂的,不如读得少一点的收获大

C. 读书不仅要多读,还要强记,否则收获不会很大。

D.读书一意贪多,不如学得精要些来得实在且有收获。

(三)阅读下面的一段文字,完成17-20题:

甲:正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。

乙:不仅如此。马克思还发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。由于剩余价值的发现,这里就豁然开朗了,而先前无论资产阶级经济学家或者社会主义批评家所做的一切研究都只是在黑暗中摸索。

丙:一生中能有这样两个发现,该是很够了。即使只能作出一个这样的发现,也已经是幸福的了。但是马克思在他所研究的每一个领域,甚至在数学领域都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。

丁:①他作为科学家就是这样。②但是这在他身上远不是主要的。③在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。④任何一门理论科学中的每一个新发现--它的实际应用也许还根本无法预见--都使马克思感到衷心喜悦,而当他看到那种对工业、对一般历史发展立即产生革命性影响的发现的时候,他的喜悦就非同寻常了。⑤例如,他曾对经密切注视电学方面各种发现的进展情况,不久以前,他还密切注视马赛尔·德普勒的发现。 (《在马克思墓前的讲话》节选)

17.对甲段中划线处的理解,恰当的一项是( )

A. 这句话运用类比,说明马克思的发现具有划时代的历史意义。

B. 这句话运用比喻,说明马克思的发现具有划时代的历史意义。

C. 这句话运用类比,说明发现人类历史发展规律的马克思同发现有机界发展规律有达尔文同样伟大。

D.这句话运用比喻,说明发现人类历史发展规律有马克思同发现有机界发展规律有达尔文同样伟大。

18.对文中加点词语所指代的内容,解说有误的一项是( )

A.“这样两个发现”是指人类历史发展规律和剩余价值规律。

B.“一个这样的发现”是指人类历史发展规律。

C.“这样的领域”是指马克思有独到发现的领域。

D.“这样”是指马克思对很多领域都有独到的、深广的研究。

19.丁段的中心句是( )

A.句① B.句② C.句③ D.句④

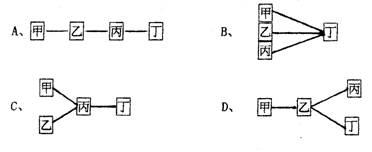

20.对这四段文字之间的逻辑关系的图解,恰当的一项是( )

第II卷(共60分)

三、(6分)

21.补写出下列名句名篇中的缺部分(选做三题)

①吾尝终日而思矣,__________________________。 (《荀子·劝学》)

②防民之口,_______________,川壅而溃,伤人必多。 (《召公谏厉王弭谤》)

③_______________,壮士一去兮不复还。 (《战国策·荆轲刺秦王》)

④破帽遮颜过闹市,_______________。 (鲁迅《自嘲》)

⑤人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,_______________。(毛泽东《采桑子·重阳》)

22.仿照下面两个比喻句的句式,以“时间”开头,写两个句式相同的比喻句。

“书籍好比一架梯子,它能引导我们登上知识的殿堂。书籍如同一把钥匙,它将帮助我们开启心灵的智慧之窗。”

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

四、(14分)

阅读下文,完成23—28题:

在仰视,俯视,平视之中,我比较赞成平视。仰视难免阿谀逢迎。①一个作者存心取悦于读者,②本是他的分内事,③不过他有他的身份和艺术的良心,④如果他将就读者的错误的见解,低级的趣味,⑤以佞嬖俳优的身份打诨呐喊,⑥猎取世俗的炫耀, ⑦仰视就成为对于艺术的侮辱。一个作者存心开导读者,也本是他的分内事,不过他不能有骄矜气,如果他把自己高举在讲台上,把台下人都看成蒙昧无知,盛气凌人地呵责他们,讥笑他们,教训他们,像教蒙童似的解释这样那样,俯视就成为对于读者的侮辱。世间人一半欢喜人捧,另一半欢喜人踩,所以两种态度常很容易获得世俗上的成功。但是从艺术观点看,我们对这种仰视与俯视都必须深恶痛绝。

我赞成平视,因为这是人与人之间的应有的友谊的态度。“酒逢知已饮,诗向会人吟。”我们心中有极切已的忧喜,极不可为俗人言的秘密,隐藏着是痛苦,于是找知心的朋友去倾泻,我们肯向一个人说心里话,就看得起他这位朋友,知道在他那方面可以得到了解与同情。文艺所要表现的正是这种不得不言而又不易为俗人言的秘密。你拿它向读者吐露时,就已经假定他是可与言的契友。你拿哀乐和他分享,你同情他,而且也希望得到同情的回报。你这种假定,这种希望,是根据“人同此心,心同此理”一个基本原则。你传达你的情感思想,是要在许多“同此心”的人们中取得“同此理”印证。这印证有如回响震荡,产生了读者的喜悦,也增加了作者的喜悦。这种心灵感通之中不容有骄矜,也不容有虚伪的谦逊,彼此须平面相视,赤心相对,不装腔作势,也不吞吐含混,这们人与人可以结成真挚的友谊,作者与读者可以成立最理想的默契。凡是第一流作家,从古代史诗悲剧作者到近代小说家,从庄同周、屈原、杜甫到施耐庵、曹雪芹,对于他们的读者大半都持这种平易近人的态度。我们读他们的作品,虽然觉得他们高出我们不知多少倍,同时也觉得他们诚恳亲切,听得见他们的声音,窥得透他们的心曲,使我们很快乐地发现我们的渺小的心灵和伟大的心灵也有共通之点。

23.给加点字注音

①阿谀逢迎( ) ②炫耀( ) ③深恶痛绝( ) ④契友( )

24.上文画线部分是一个多重复句,分句之间的关系第一层次划分正确的一项是( )

A.①②/③④⑤⑥⑦ B.①②③/④⑤⑥⑦

C.①②③④/⑤⑥⑦ D.①②③④⑤/⑥⑦

25.上文第二自然段第一句话“我赞成平视,因为这是人与人之间所应有的友谊的态度”是作者的观点,其论证部分分两大层次,第一大层次应划到何处?写出这个层次末句的最后一个词:______________________

26.下列作家与作品搭配不正确的一项是( )

A.庄周--《秋水》《逍遥游》 B.屈原--《离骚》《天问》

C.杜甫--《新婚别》《石壕吏》 D.曹雪芹--《红楼梦》《孽海花》

27.根据文意,回答下列问题:

① 为什么说“仰视”是对艺术的侮辱?

答:因为“仰视”____________________(不超过8个字)

② 为什么说“俯视”是对读者的侮辱?

答:因为“俯视”_______________________(不超过8个字)

28.上文用“仰视”“俯视”“平视”三个比喻,阐述了文艺创作中关于___________这一重要问题。

五.作文

29.(40分)

文题:____________的滋味

要求:

1. 选择一个合适的语词填在横线上,将题目补充完整

2. 写一篇记叙文

3. 不少于700字

参考答案

一、1.C 2.B 3.C 4.A 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C

二、10.B 11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.D 17.A 18.B 19.C 20.C

三、(6分)

21.①不如须臾之所学也

②甚于防川

③风萧萧兮易水寒

④漏船载酒泛中流

⑤战地黄花分外香

22.略

23.ē xuàn wù qì A 默契 D

27. ①对读者阿谀逢迎

②对读者盛气凌人

28. 作者对待读者的态度