高三级语文统测(九)

第Ⅰ卷(选择题 共45分)

1. 下列词语加点字的读音,全都相同的一组是

A.估量 量体裁衣 量杯 量入为出

B.禁区 毫无禁忌 禁受 弱不禁风

C.啜泣 时作时辍 掇弄 气息惙然

D. 剥离 剥夺权利 剥落 生吞活剥

2.下列各组词语中没有错别字的一组是

A.枯燥 鼓噪 急噪 戒骄戒躁 B.好象 象形文字 象征 崇拜偶象

C.叠韵 折叠 更迭 叫苦不迭 D. 触目 触目惊心 风声 谈笑风声

3. 下列依次填入横线处的词语,恰当的一组是( )

①我从南方到北京求学,毕业后能在北京工作______好,回家乡也不错。

②贪图小便宜的人往往只看到自己眼前的小利,打小算盘,______忽视了集体的利益。

③放眼地图,如织的铁路线与公路线将大大小小的城市______起来。

④母亲深谙持家之道,虽然收入不多,但当省则省,因此月月有些______。

A. 固然 因而 贯穿 结余

B. 虽然 因而 贯串 结余

C. 固然 进而 贯穿 剩余

D. 虽然 进而 贯串 剩余

4.下列句子中,划横线处成语使用正确的一句是

A. 新任主编显然不是一个从长计议的人,对刊物未来的发展没有任何设想。

B. 中央三讲巡视组强势介入, “尚方宝剑”拿下过气的“封疆大吏”:程维高被扳倒了。

C. 即使是小错误也不能放过,须知集腋成裘,小错积多了,也会对工作造成大的损害。

D.公园里面摆放的各种盆栽菊花,姹紫嫣红,微风一吹,更是风姿绰约,春意阑珊。

5.下列各句中,没有语病的一句是

A .鲁迅先生似乎先天地对虚构故事和天马行空般的抒情不怎么感兴趣,倒是特别热衷于自己在现实生活中的的体验、印象和感受作深入的探究与剖析。

B.我虽然和他只有一面之缘,但从他那里学到了许多东西,包括他的学识和人品。

C.对于那些犯罪情节严重的领导干部,我们必须依法给予严厉的法律制裁。

D.目前短消息发送特别活跃,运营商正在努力将现在的SMS(短信息发送系统)升级为2.5G的MMMS(多媒体信息发送系统),这样发送的信息将不仅是图片,还可以是文字,甚至是简单动画。

6. 填入下面这则新闻空缺处的语句,恰当的一项是( )

[本报讯] 程某在一份交通旅游图上发现某医院把自己治疗脸部斑痕的照片做成了广告,她认为这是侵害了肖像权,于是把医院、出版社和广告公司一并诉至法院,要求赔偿。法院最终裁定,________________。故对原告请求不予支持。

A. 广告上出现的是只有程某鼻子和嘴巴的半张脸,哪能算是什么肖像?要求赔钱不合理。

B. 广告上只出现了有程某鼻子和嘴的半张脸,哪能反映人的神情面貌?要求赔钱不合理。

C. 广告上只出现了有程某鼻子和嘴的半张脸,它不是法律意义上的肖像。驳回了程某的诉讼请求。

D. 广告上出现的是只有程某鼻子和嘴的半张脸,它不能反映人的神情面貌,不是法律意义上的肖像。

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7~10题。

一提起第六感觉,往往会想到它有某种神秘感。可是不久前发现,第六感觉可能就藏在鼻腔里。人类和大多数动物一样可能会通过皮肤散发出大量无嗅无味的化学物质:信息素,也叫外激素。它可以向其他人传递信息。

美国解剖学家戴维·玻利拿医生从人的皮肤细胞中分离出了信息素。他和其他著名的嗅觉专家都不局限于成见,初步揭示了人体的信息素系统。他们说,这个系统很久以来被忽视,是由于依照传统的说法:人们感觉信息素的器官只存在于胚胎时期,在婴儿降生前就消失了。比彻姆博士说,目前研究人员正试图深入了解人体感受信息素以及向大脑传递相应信号的系统。美国宾州大学的默兰博士说,动物的鼻腔有两个感受通道,并且在大脑有着各自的终端和神经。这是两个独立的系统,一个是感受气味的嗅觉系统,另一个是信息素神经系统,负责感受信息素并且做出反应。信息素在人的生长发育各阶段发挥着不同的作用。胎儿感受外部世界,婴儿识别自己的母亲,儿童进入青春期,成年人找寻配偶,所有这些过程都是在信息素的引导下完成的。

另外,美国贾贝科博士和默兰博士研究发现,所有接受调查的人的鼻腔隔两侧都有一条小管和一组细胞连在一起,这些细胞具有神经细胞的特征。他们倾向于认为:这些细胞就是信息素感受器。蒙地博士通过鼻腔凹窝及普通细胞嗅觉感受器的对比试验发现,只有鼻腔凹窝对信息素有反应。不过,大多数专家认为,在许多其他研究人员获得相同实验结果之前,信息素感受器是否存在还有待证实。

7.对第二段中“成见”在文中的具体内容,理解正确的一项是

A.很久以来人们忽视信息素系统的存在

B.很久以来人们忽视对信息素系统的研究

C.大多数专家不相信人和动物可能会散发信息素

D.信息素的感受器官只存在于胚胎时期,而后消失

8.对“人体的信息素系统”在文中的含义,解释正确的一项是

A.人体感受信息素以及向大脑传递信号的系统

B.信息素是在人的生长发育的各阶段发挥着不同作用的神经系统

C.由信息素神经感受系统和向大脑传递相应信号的系统组成的系统

D.人的鼻腔有着各自终端和神经的两个感受通道组成的系统

9.下列叙述与默兰博士对信息素感受系统的认识一致的一项是

A.人的鼻腔中可能存在着信息素神经感受器

B.人类在不同阶段的主要行为都是在信息素的引导下完成的

C.人的鼻腔凹窝里面的一组细胞就是信息素感受器

D.与普通细胞嗅觉感受器相比只有鼻腔凹窝对信息素有反应

10.一些学者认为“第六感觉可能就藏在鼻腔里”,他们判断的依据,正确的一项是

①人体会散发信息素

②动物的鼻腔中有两个感受通道

③人的鼻腔中有细胞嗅觉感受器

④鼻腔隔两侧都有一条小管和一组具有神经细胞特征的细胞

⑤鼻腔中有感受气味的嗅觉系统

⑥鼻腔凹窝对信息素有反应

A.①②④ B.③⑥ C.①③⑤ D.④⑥

三、(15分,每小题3分)

阅读下面一段文字,完成11~15题。

南公①某文所书皆建昌南城人。曰陈策,尝买骡,得不可被鞍者,不忍移之他人,命养于野庐,俟其自毙。某子与猾驵②计,因经过官人丧马,即磨破骡背,以炫贾之。既售矣,策闻,自追及,告以不堪。官人疑策爱也,秘之。策请试以鞍,亢亢终日不得被,始谢还焉。有人从策买银器若罗绮者,策不与罗绮。其人曰:“向见君帑③有之,今何靳?”策曰:“然,有质钱而没者,岁月已久,丝力糜脆不任用,闻公欲以嫁女,安可以此物病公哉!”取所当与银器投炽炭中,曰:“吾恐受质人或得银之非真者,故为公验之。”曰危整者,买鲍鱼,其驵舞秤权阴厚整。鱼人去,身留整傍,请曰:“公买止五斤,已为公密倍入之,愿畀我酒。”整大惊,追鱼人数里返之,酬以直。又饮驵醇酒,曰:“汝所欲酒而已,何欺寒人为?”曰曾叔卿者,买陶器欲转易于北方,而不果行。有人从之并售者,叔卿与之,已纳价,犹问曰:“今以是何之?”其人对:“欲效公前谋耳。”叔卿曰:“不可,吾缘北方新有灾荒,是故不以行,今岂宜不告以误君乎?”遂不复售。而叔卿家苦贫,妻子饥寒不恤也。

注:①南公:即吕南公,北宋学者。 ②驵:音zǎnɡ,市场经纪人。 ③帑:音tǎnɡ,库房。

11.下列加点的词语的解释,不正确的一项是

A.即磨破骡背,以炫贾之 贾:售卖

B.有质钱而没者 没:埋没

C.安可以此物病公哉 病:使……忧心

D.鱼人去 去:离开

12.下列各组句子中,加点的词的意义和用法,不相同的一组是

12.下列各组句子中,加点的词的意义和用法,不相同的一组是

因经过官人丧马

因 利乘便,宰割天下

利乘便,宰割天下

命养于野庐,俟其自毙

辘辘远听,杳不知其所之也

辘辘远听,杳不知其所之也

汝所欲酒而已,何欺寒人为

如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为

已纳价,犹问曰:“今以是何之?”

主人何为言钱少,径须沽取对君酌

13.对下列各句中“之”字指代内容的说明,不正确的一项是

A.不忍移之他人 (指代“骡”)

B.故为公验之 (指代“银器”)

C.向见君帑有之 (指代“银器”)

D.叔卿与之 (指代“人”,即买家)

14.以下六句话,分别编为四组,全都属于经商诚实不欺的一组是

①策请试以鞍。②有人从策买银器若罗绮者。③丝力糜脆不任用。④取所当与银器投炽炭中。⑤追鱼人数里返之。⑥遂不复售。

A.①③⑤ B.①④⑥ C.②③④ D.②⑤⑥

15.下列叙述不符合原文意思的一项是

A.陈策买了一头不能加鞍的骡子,他的儿子与狡猾的市场经纪人商量,做手脚把骡子卖给了经过那里急需用马的官人。陈策知道后,追上官人,说明原因,取回骡子。

B.陈策只卖银器给顾客,不卖给他罗绮,致使顾客猜疑他是舍不得卖。陈策向他解释,罗绮是很久以前的抵押之物,质量已很差,更不能卖给他作嫁女之用。

C.危整买鲍鱼时,市场经纪人暗中多给了。危整知道后追出几里让卖鱼人回来,付清多得鲍鱼的钱。危整还请市场经纪人喝酒,责备他不该这样做。

D.曾叔卿已把陶器出手,收了钱,当知道买主也像他先前那样打算把陶器运到北方时,他告诉买主自己是怕北方可能发生灾荒而不去的,让买主也不要去。陶器也不再卖给那个人。

第Ⅱ卷(共105分)

四、(15分)

16.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分)

(1)策闻,自追及,告以不堪。(2分)

译文:

。

(2)曰曾叔卿者,买陶器欲转易于北方,而不果行。(3分)

译文:

17.阅读下面一首宋词,完成后面二题。(6分)

玉楼春

宋祁

东城渐觉风光好,觳皱波纹迎客棹。绿扬烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。 浮生长恨欢娱

少,肯爱千金轻一笑。为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。

注:“觳皱”意同,均为带波纹的丝织品。

(1)就这首词的上阕而论,最能表现诗歌音乐性的几个字眼是___________________ (2分);词的下阕中,最能表现词人情感的词是 __________(1分)。

(2)王国维曾说“看一‘闹’字而境界全出”,但也有学者强烈反对这个“闹”字,说“闹”并非好字,亦非佳事(如吵闹、闹事)。你的看法如何?(3分)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________。

18.根据要求填写古代诗歌。(任选两题。4分)

(1)你不要把责任推到“环境”身上,不少学者就是在都市喧闹的环境中写出伟大著作的。陶潜说“___________,___________”,依我看你的心还是没有静下来。

(2)同样是写夕阳,叶剑英的“老夫喜作黄昏颂,满目青山夕照明”,抒发了革命者的乐观情怀,而李商隐的“___________,___________”反映的却是消极颓唐的情绪。

(3)“ ___________,___________”这两句诗现在用来形容人们对新生事物的发现和喜爱。当新事物刚刚萌发时,就能够敏锐地觉察到,并大力扶植它茁壮成长。

五、(18分)

阅读下面的文字,完成19~22题。

鲁迅不应该离我们远去

有人说,鲁迅在离我们远去,周作人正在向我们走来。这或许是事实。但我却并不以为然。我是31年前读的鲁迅,1年前读的周作人,中间隔了30年。但鲁迅仍然离我很近,周作人仍然离我很远。一个人,在他的青年时代,首先读的是鲁迅还是周作人,我想,可能对他的一生都会产生不同的影响;一个时代,是提倡鲁迅还是周作人,我想,对于今后整整一代人也会产生很不同的影响。对今日中国青年,今日知识分子来说,更需要的还是鲁迅,而不是周作人。

当然,鲁迅和周作人是亲兄弟,鲁迅也并不知道周作人的“后事”。但即使从周作人的“前事”而言,他与鲁迅的地位也是不可同日而语的。这不仅是从文学史角度的评价,而且是就他们对于中国文化对中华民族的意义而言的。鲁迅不仅是新文化运动的一名骁将,而且是新的民族精神民族灵魂的重铸者;鲁迅所批判的不仅是哪一种制度哪一个阶级哪一派文化现象,而是在几十年封建文化“酱缸”浸泡中、在近百年半殖民地政治“囚笼”扭曲中霉变畸形的民族灵魂。鲁迅积其一生之力铸造国人的灵魂。他自己也成为我们民族的不朽灵魂;周作人也曾是新文化的发言人,也曾是传统伦理文化的批判者。但很快,新文化只沦为他的工具。他仍然以传统士大夫的心态,用冲淡的白话语言去娴熟地玩起了器物文化来。悠悠五千年,这样的器物文化博大精深,世所罕见,吃喝玩乐衣食居行,随手拈来旧式文化,就是文明。用林语堂的话说就是,西文文明除去抽水马桶先进外,其它别无所长。这自然使周作人大有用武之地,今日提倡“玩文学”的青年哪能玩过周作人呢?

玩物丧志,周作人最终几乎是自愿地出卖自己的灵魂,成为民族的罪人并不偶然。如此一个周作人如何能和鲁迅相比呢?

但正因为如此,今天的周作人可以摆在地摊上大畅其销,因为它好读——茶余饭后,躺在沙发上,借周作人之笔触,摩挲一些小摆设品味一些小感触体验一下昨日的民族风情,未必不是一件乐事。何况今日玩风甚盛,有闲者甚众呢?而鲁迅却是不能躺着读的。重读鲁迅,我仍然时时如针芒在背,为自己的灵魂所承受着的拷问。中国知识分子都应该经受鲁迅的拷问——因为鲁迅本人已经千百遍地拷问自己。传统文化在民族文化心理深层积淀形成的某种劣根性,是难以自省自察自知的。但它却是妨害我们民族进取的现代文明的痼疾。一个民族具有庸人气息并不可怕,可怕的是国人自卑自负又自慰的阿Q精神。德国在普鲁士时代曾经是庸人气息弥漫的民族,连歌德都不例外。但经过包括马克思在内一代代思想家、哲学家的批判,经过贝多芬这样伟大的艺术家的陶铸,百年过后的德意志民族已是世界上最有自信和自尊、最有生命活力和创造精神的民族之一。鲁迅作为伟大思想家、文学家的当代意义正在于此,因为虽然60年过去了,由于种种政治历史主题的变奏,我们的国民性改造任务还远没完成,毒化民族灵魂的阿Q精神仍在蔓延滋生。虽然舞台的阿Q已经被喜剧家们变成形象委琐的小丑,在青年观众的嘲笑声中退场了,生活中的阿Q却西装革履地作为弄潮英雄闪亮登场了,在人们歆羡的目光中臂挽着高学历“小秘”,招摇过市。虽然今日中国的成就令世人刮目相看,据说已经到了可以说“不”的时代,但从器物文明建设上处处散发出来的暴发户气息中,从种种时髦的学术论争和学术论题中所暴露出的盲目的民族自卑与自傲心理中,我们仍然可以清晰地嗅出阿Q主义的味道——今日之新国粹主义不正在国学热国故热中疯长吗?无知贫乏时的阿Q尚是可怜的,无知丰富时期的阿Q却变得有些可憎。如果我们不能在物质文明建设的同时,培育出刚健俊拔的民族品格和自信自谦的民族精神,最终,精神的贫乏将使中华民族难以真正崛起。

当然,我并不排拒周作人。今日中国毕竟处于歌舞升平的时期。在这样一个“美酒加咖啡”不再具有亡国意味的时代里,玩物并不可怕,尚古也可尊敬,有些人欣赏周作人也很正常。但不能以此而排拒甚至贬低鲁迅。尤其作为民族精神体现和创造者的知识分子不能媚俗从众丧失操守地靠做翻案文章靠出卖民族的良知哗众取宠谋利发财。在鲁迅的伟岸形象面前,周作人永远是一抔黄土。

鲁迅,不应该也不会离我们远去!

注:周作人(1885~1967),现代散文家。力主平和冲谈,恬静闲适,以致思想日趋消极。抗战时期曾任伪华北政务委员会教育总署督办。

19.第二段“鲁迅也不知道周作人的‘后事’。但即使从周作人的前‘事’而言,他与鲁迅的地位也是不可同日而语的”,这里的“前事”“后事”分别指什么?(4分)

答:“前事”指____________________________________________________________

“后事”指_______________________________________________________________

20.第四段提到的“传统文化在民族文化心理深层积淀形成的某种劣根性”在文中的含义是什么?(4分)

答:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

21.作者认为,鲁迅不应该离我们远去。支持作者这一观点的主要论据是什么?(可摘录原文,也可自己概括回答,分条列出)(6分)

答:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

22.第五段中作者说:“当然,我并不排拒周作人。”“有些人欣赏周作人也很正常。”请选出作者对周作人态度表述正确的项(多项选择)(4分)

A.持不完全否定态度

B.“最终几乎是自愿地出卖自己的灵魂,成为民族的罪人”是无可厚非的

C.其任伪职、当汉奸是不可饶恕的

D.他的作品是出于传统士大夫心态对文学的玩弄,青年人不要被迷惑。

E.“有些人欣赏周作人也很正常”,是反语。

F.肯定他曾为新文化做过有益的事,他的书可读,但不应评价。

23.根据前后语境,在横线上填上恰当的内容,每一处不超过10字。(4分)

我脚下的这片土地,是经过千年万代沉淀而成的土地,历史中的辉煌与暗淡,都积淀在这土地中,历史中所有人物的音容足迹,都融化在这土地中。我正在耕耘的这些泥土,会不会被遭受放逐、行吟泽畔的屈原踩过?会不会被________________________的陶渊明种过菊花?这些泥土冲下山岭,又被风吹到空中,会不会曾落到___________________的李白的肩头?会不会曾飘在____________________的杜甫的脚边?会不会拂过_________________________的苏轼的须髯?

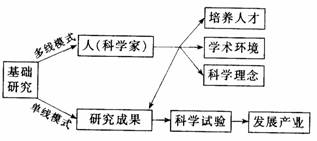

24.下面是基础研究功能模式图示,读图后,请从“单线模式”角度用一句话阐述其弊端。(2分)

单线模式强调以成果为中心,但往往 。

25.以“琴声如何吸引路人”为扩展点,扩展下面的语句,使其具体、生动。字数在70字左右。

琴声吸引了许多路人驻足倾听。(4分)

____________________________________________________________________________

七、 (60分)

26.阅读下面的材料,根据要求作文。(60分)

读下面小诗《秋实》,按要求作文。

秋天,成熟的果实低下了头,

不是在自我陶醉,它是在想——

我是怎样变得成熟?

不是风,我怕早已霉烂枝头。

不是雨,我怕早已枯落山沟。

不是光,我怕早已灰暗苍白,

不是热,我怕早已憔悴丑陋。

感谢风吹雨打,给了我成熟的筋骨,

感谢光照日晒,给了我成熟的俊秀。

要求:以“秋实的沉思”为话题作文。

注意:①立意自定;②文体自选;③题目自拟;④不少于800字;⑤不得抄袭。

高三级语文统测(九)

2004.12.20

1.D ( A“估量”、“ 量杯”念liáng )(“量体裁衣 ”、“量入为出”念liàng)

(B“禁区” 、 “ 毫无禁忌”念jìn) (“禁受” 、 “弱不禁风”念jīn)

(C“掇弄”念duō,其余均读chuò )

2. C (A.急躁,B.好像、偶像,D. 谈笑风生)

3. A (①“固然”、“虽然”都是连词。“固然”侧重于确认某种事实,“虽然”侧重于让步。因此,“虽然”只能用于表示前后意思不矛盾。本句应该用“固然。”②递进关系不如因果关系合理③“贯串”从头到尾地穿过,自始至终地体现,对象多是抽象事物。“贯穿”指穿过、连通,对象多是具体事物(如“城市”)。④“结余”比“剩余”更明确)

4. B ( A“从长计议”是“慢慢商量,不急于做出决定”,不是“作长远打算”。 C“集腋成裘”多指好的东西积少成多,用在这里与句意不符。 D春意阑珊,“阑珊” 为将尽之意)

5. B ( A“热衷于”后加“对”) ( C 去掉“法律”) ( D “不仅”后面的内容要与“而且”后面的对换。“而且”表示进一步。)

6. D (A、B语言不得体,不像法院说的话;C“驳回了程某的诉讼请求”与“原告请求不予支持”重复)

7. D (答案在“是由于依照传统的说法”后面)

8. A (注意文中的“目前研究人员正试图深入了解人体感受信息素以及向大脑传递相应信号的系统”一句。)

9. A (B “主要行为”不确; C “鼻腔凹窝里面”与“鼻腔隔两侧”不同, 默兰博士也只是“倾向于认为”; D 是蒙地博士的发现)

10.D (第一段提到“不久前的发现”, 最后一段具体为“美国贾贝科博士和默兰博士”以及蒙地博士的“发现” ,据此推知依据为④⑥)

11. B ( 没:死亡)

12. D (一是疑问代词“哪里”, 一是疑问代词“什么”)( A “趁着”; B代词; C为表反诘的语气词)

13. C (指代“罗绮”)

14. B (②指的是顾客购物;③用于说明罗绮的质地;⑤是指危整而不是指商人)

15. D (“他告诉买主自己是怕北方可能发生”的“可能”与原文不符)

[译文]

吕南公有一篇文章所写的都是建昌南城人。一个叫陈策,曾经买骡子,买到一头不能加鞍使用的,不忍心把它转移给别人,让人在野外的草房里养着,等着他自己死掉。陈策的儿子与狡猾的经纪人商量,趁着经过这里的官人死了马,就磨破了骡子的脊背,来炫耀这骡子能驮东西而卖它。骡子已经卖出去了,陈策听说了,亲自去追上那个官人,把骡子不能加鞍使用的事告诉他。那个官人怀疑陈策舍不得卖这个骡子,就把骡子关起来,不让陈策看见。陈策请求用鞍子试一试,骡子的脊骨高高的,一整天都不能加上鞍子,官人这才感谢他并退回了骡子。有一个人到陈策这里来买银器和罗绮(疏薄有花纹的丝织品),陈策不拿给他罗绮。那个人说:“先前还看见你的库房里有罗绮,现在为什么吝啬不卖呢?”陈策说:“是这样,有个人拿罗绮抵押借钱后死了,这罗绮放置的时间很久了丝力碎脆不耐用,听说您想用罗绮作女儿的陪嫁,怎么能够用这种东西使您忧虑呢!”陈策拿来应当给他的银器,放进很旺的炭火中,他说:“我恐怕抵押这个东西的人或许得到的不是真的银器,所以为您验一验它。”有一个叫危整的,他买鲍鱼,那个市场经纪人玩弄称锤,暗中多给危整称鲍鱼。卖鲍鱼的人离开。他自己留在危整身边,请求说:“您买的仅是五斤,我已经为您秘密地加倍称进了鲍鱼,愿你给我酒吃。”危整一听很吃惊,追赶卖鲍鱼的人(出去)几里地让他回来,把多得的鲍鱼的钱付给了他。危整又请那个市场经纪人喝好酒,说:“你只想要点酒罢了,为什么要欺骗贫困的人呢?”有一个叫曾叔卿的,他买了一批陶器,想要转运北方交换物品,可是没有成行。有人到曾叔卿那里要求把陶器一并卖给他,曾叔卿把陶器交给他,已经收了钱,仍然问道:“现在把这些东西运到哪里去呢?”那个人说:“我想要效仿您先前的打算。”曾叔卿说:“不行,因为北方刚发生灾荒,因此我不用这些陶器前去交换物品,现在难道应该不告知您,以免使您受害吗?”于是不再卖陶器给那个人。其实,曾叔卿家里很贫苦,妻子女儿受饥寒,他也不顾虑了。

湛江一中2004届高三级语文统测答题卡答案(九)

第I卷(45分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 答案 | D | C | A | B | B | D | D | A |

| 题号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 得分 |

| 答案 | A | D | B | D | C | B | D |

第II卷(105分)

| 四。(15分) 16.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分) ①策闻,自追及,告以不堪。(2分) 译文: 陈策听说了,亲自去追上那个官人,把骡子不能加鞍使用的事告诉他。 ②曰曾叔卿者,买陶器欲转易于北方,而不果行。(3分) 译文: 有一个叫曾叔卿的人,他买了一批陶器,想要转运北方交换物品,可是没有成行。 17.宋词鉴赏(6分) (1)上阕最能表现诗歌音乐性的几个字眼是“好”、“棹”、“闹”(2分) 下阕最能表现词人情感的词是“长恨”(或“恨”)(1分) (2)你对“闹”字的看法如何?(3分) 一般认为“闹”字是全词的精妙之笔,“卓绝千古”。它生动地写尽了那一派盎然的春意和蓬勃的生机,容易引发人们美好的想象。 18.默写(只选两小题)(4分) ⑴.问君何能尔?心远地自偏 ⑵.夕阳无限好,只是近黄昏 (3)小荷才露尖尖角 ,早有蜻蜓立上头(或“桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声”“芳林 新叶催陈叶,流水前波让后波”“长江后浪推前浪,一代新人胜旧人”) 五.(18分) 19.(4分)答: (1)“前事”指“前事”指周作人曾是新文化的发言人,传统伦理文化的批判者 (2)后事”指周作人在抗战期间曾任伪华北政务委员会教育总署督办。 20.第四段提到的“传统文化在民族文化心理深层积淀形成的某种劣根性”在文中的含义是什么?(4分) 答: 即今日的阿Q精神,自卑自负又自慰的精神;或暴发户气息和盲目的民族自 卑与自傲文化心理;或不自信、不自尊、不具生活活力和创造精神。 21.作者认为,鲁迅不应该离我们远去。支持作者这一观点的主要论据是什么?(可摘录原文,也可自己概括回答,分条列出)(6分) 答: ①鲁迅不仅是新文化运动的骁将,而且是新的民族精神的重铸者; ②中国知识分子都应该受鲁迅拷问,因为他对民族的某些劣根性作了深刻的批判; ③我国的国民性改造任务还没有完成,毒害民族灵魂的阿Q精神在蔓延滋生。 22.(4分) A C 六.(12分) 23.根据前后语境,在横线上填上恰当的内容,每一处不超过10字。(4分) 归隐田园,遥望南山 ; 云游天下,狂傲不羁 ; 颠沛流离,忧国忧民 ; 把酒问天,豪放豁达。 24.(4分)答:单线模式强调以成果为中心,但往往忽视了以人为本的培养人才、 学术环境、科学理念等方面的研究。(符合题意即可)(2分) 25. 以“琴声如何吸引路人”为扩展点,扩展下面的语句,使其具体、生动。字数在70字左右。 琴声吸引了许多路人驻足倾听。(4分) 例句:优美的《梁山伯和祝英台》小提琴协奏曲,轻轻地飘出小楼的窗口,穿过濛濛细雨,撒落在林间的小路上。许多行人情不自禁地停下了脚步,听得如痴如醉。 26.作文另纸(60分) |