历史试题选析

高三历史试题选析

1、 周代宗法制度的精神,可以用王国维的“任天者定,任人者争﹔定之以天,争乃不生”这句话充分说明。此处他所谓的“天”是指什么?

(A)确定继统人选的天子

(B)表现自然主义的天道

(C)辨别是非善恶的天理

(D)决定嫡庶身分的天命

[分析]:本题考查考生对中国早期政治制度特点的了解。周代宗法制度的核心是嫡长子继承制,它对维护奴隶主阶级统治的长治久安有重要意义。

正确答案:D

2、 有位史家评论战国时期的学说:“战国时代,诸子百家风行一时。各家中有想因势利导,借助权力来改造社会;也有逆势而动,想依据理想来改造社会。”请问“逆势而动,想依据理想来改造社会”的, 最可能是那一家的想法?

(A)墨家

(B)道家

(C)法家

(D)农家

[分析]:本题考查考生对战国时期诸子百家思想特点的理解。道家思想“消极无为”,不符合“改造社会”的主题;儒家思想规劝统治者施行“仁政”以缓和社会矛盾,亦属较为现实的思想;法家主张“中央集权、法治、变革”,体现了“借助权利改造社会的”特点;而墨家主张“兼爱、非攻、尚贤”这在战国纷争时代,确属“逆势而动,想依据理想来改造社会。”

正确答案:A

3、从“春秋五霸”到“战国七雄”的历史发展呈现出怎样的趋势?

(A)国家数目愈来愈多,国君权力愈来愈大、

(B)国家数目愈来愈少,国君权力愈来愈小

(C)国家数目愈来愈多,国君权力愈来愈小

(D)国家数目愈来愈少,国君权力愈来愈大

[分析]:春秋战国时期,历史发展的趋势是奴隶制瓦解、封建制确立,期间由于兼并争霸战争不断和各国实行变法,使国家从分裂走向局部统一、中央集权得到加强。

正确答案:D

4、一份中国古代诏书里提到: “地是大臣之位,理应养育万民,使万物都得其绪。如今发生地震,显示大臣有贰心,使得国家根基不稳。我责怪自己不能安抚人民,使远方的人都来归顺。为此,丞相应予以免职,而且朝廷应该选拔优秀的人才,停止所有的扰民之举。”这份诏书最可能出自哪个时代?

(A)汉代

(B)唐代

(C)宋代

(D)明代

[分析]:本题考查考生对时代特点的分析能力,“天人感应说”对汉代的政治社会发展影响深远,属于重要基础知识,从题干所显示之以灾异策免丞相的信息,应可分析出此为汉代的时代特点。

正确答案:A

5、 史书记载:汉景帝时,景帝的弟弟梁孝王入宫晋见,皇帝相当亲热,得知梁孝王有五位儿子,便赐给他们五人侯爵之位,并赏赐许多物品。梁孝王死后,景帝将梁孝王所遗之国分为五份, 每位侯爵一份, 又把他们的爵位通通提升为王。读到这段故事,最恰当的解释是:

(A)皇帝友爱兄弟, 也疼爱子侄, 所以要提升他们爵位

(B)皇帝担心外患, 所以要加强位在边境的梁国屏障功能

(C)皇帝担心梁国成为帝国心腹之患, 所以实施“众建”

(D)皇帝推行开发边疆政策, 所以要边境国梁国多发展

[分析]:本题要联系西汉初王国问题的产生和解决,透过表象看实质。

正确答案:C

6、几位同学在一起讨论豆腐的起源,意见纷云。那一种说法比较可信?

(A)明代李时珍认为豆腐始于西汉。虽然他没有提出证据,但他是一位科学家,又生于古代,所以他的说法应该可信

(B)如果要讲古代,宋代朱熹已说“世传豆腐本为淮南王术”,就可以说明豆腐起源于西汉,朱熹是理学家,说法更可信

(C)他们都没有提出豆腐起源的证明,不足为信。宋代陶谷写的《清异录》首次提到豆腐的做法,说明到宋代才发明豆腐

(D)不要忘记文献资料外还有考古证据。河南密县出土的东汉墓葬中有“豆腐作坊石刻”图,说明豆腐最晚在东汉已出现

[分析]:实物是最可靠的考古证据。A、B两项较易排除,C项只能说明豆腐的发明不晚于宋代。

正确答案:D

7、 多民族的国家,如果无法维持境内各民族的和谐融合,则民族间的对立冲突,势将导致内乱的发生,甚至造成人民的流离死亡与国家的灭亡惨祸。下列那一事件的发生、结果与影响,最能作为上述观点的明证?

(A)五胡之乱一永嘉之祸一西晋亡

(B)安史之乱一藩镇之祸一唐朝亡

(C)澶渊之盟一靖康之难一北宋亡

(D)党社纷争一流寇之祸一明朝亡

[分析]:本题中B、D 两项属于统治集团内部矛盾所导致,与民族问题无关。C项辽、宋是两个并立的民族政权,亦不符合题干中“境内”的要求。

正确答案:A

8、 一位士人经历一场剧变后,指出这是因为当时国家集权太甚,“万里之远,皆朝廷所制。”地方无力,导致“外寇凭陵而莫御,雠耻最甚而莫报”的结果,这位学者可能经历了以下哪一场事件?

(A) 西晋五胡乱华

(B) 中唐安史之乱

(C) 北宋亡于女真

(D)清末八国联军

[分析]:本题考查中国封建王朝政治制度的时代特点。北宋“守内虚外、强干弱枝”,使赵宋一朝积贫积弱,在与并立的少数民族政权的争斗中处于被动局面,终为金兵所灭。

正确答案:C

9、 “死去原知万事空,但悲不见九州同,王师北定中原日,家祭毋忘告乃翁”。此诗为陆游感时忧国之作,由当时的历史背景推论,陆游希望儿孙在家祭中告诉他什么事?

(A)晋室北伐中原,还都洛阳

(B)南宋灭金,再造统一

(C)明朝驱除鞑虏,复汉官威仪

(D)南明扫荡鞑子,收复旧山河

[分析]:本题与前题相似,陆游是南宋著名诗人,由此应可以作出正确判断。

正确答案:B

10、文天祥,进士出身,官至右丞相,抗元被俘,宁死不屈,以正气歌明志。他这种气节,反映当时社会的何种思想?

(A)玄学

(B)佛学

(C)理学

(D)史学

[分析]:本题考查中国古代主流思想文化的演变及其特点。B、D两项易排除;玄学盛行于魏晋时期;宋代理学兴盛。南宋名臣文天祥宁死不降元的气节当与受力学思想熏陶有内在联系。

正确答案:C

11、清末民初的中国知识分子,对于西方文化的挑战,各有不同的回应,请问下列那种立场与孙中山的理念相符?

(A)以中学为体,西学为用

(B)外国之长,率皆源自中国

(C)彻底扬弃中国的陋习,全盘西化

(D)先探究中西文化的得失,理解后再作取舍

[分析]:本题考查中国近代思想的发展演变。A项是洋务派的主张;B项则是与洋务派对立的顽固派的主张;C项是新文化运动中激进民主主义者的思想。

正确答案:D

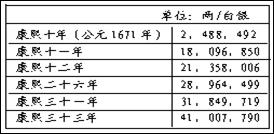

12、 右表是清康熙时期的一个财政统计。请问这个表应当如何理解?

(A)当时处于内忧外患, 军费不断增加

(A)当时处于内忧外患, 军费不断增加

(B)当时对外贸易兴盛, 贸易总额增加

(C)当时国家安定繁荣, 库存盈余增加

(D)当时由于外贸发达, 关税收入增加

[分析]:本题综合考察清代前期的政治、经济、对外关系状况。康熙一朝,社会趋于稳定,经济得到恢复和发展,但在对外关系方面,继续实施海禁,中外贸易受到限制。

正确答案:C

13、 有一段资料记载: 道光十年以后, 因为闽、浙地区连年丰收,一年之中, 好几个月没有厦门商船到台湾收购稻米,“台人苦谷有余而乏日用”。有关此一资料的解释何者较为适当?

(A)台湾需从大陆进口日用品, 大陆日用品价格上涨, 台人无力负担

(B)台湾与大陆的经济分工关系, 台湾出售粮食, 从大陆购入日用品

(C)大陆引进新作物, 粮食已可自给, 此后不再需要由台湾进口粮食

(D)台湾已无余粮可供输出, 以致引起岛内物价上涨,人民生活穷困

[分析]:清代,自康熙帝收复台湾以后,台湾与祖国大陆的联系不断加强。材料所反映的正是台湾与大陆经济上密切联系的表现。

正确答案:B

14、 至唐为止,法律规定嫡子才拥有财产继承权。至宋代,庶子也可参与财产分配。到了明清时期,非婚生子也拥有程度不一的财产继承权。从家庭内部权力关系来说,上述变化反映出何种趋势?

(A) 传统家庭观念逐渐解体

(B) 家庭成员关系趋于平等

(C) 嫡妻的地位日渐上升

(D) 家父长权力益趋巩固

[分析]:非婚生子也拥有财产继承权,实际上反映了嫡妻的地位下降,家父长权力的加强。

正确答案:D

15、 战国初期,传统社会组织解体。魏国李悝(或李克)首倡“尽地力之教”,实施平抑米价的平籴法,以免谷贱伤农;同时制定《法经》六篇,以为“王者之政,莫急于盗贼。”故以盗法为《法经》首篇。关于上述记载,下列各项解释正确的是:

(A) 盗贼现象的普遍出现,反映出战国时期国家权力的衰弱

(B) 农民失去氏族保护,当生产失调、生计无着,成为盗贼

(C) 李悝努力地维护封建秩序,因而夸大盗贼问题的严重性

(D) 李悝尽地力之教,强迫农民生产,引起农民反对而为盗贼

[分析]:本题考查考生对材料的理解能力。结合战国时代特点,李悝变法确立了魏国的封建制度,他制定《法经》的目的也在于维护新兴地主阶级的统治。

正确答案:C

16、有言:“举秀才不知书,察孝廉父别居,寒素清白浊如泥,高第良将怯如鸡。“对于这句话,我们应该有何理解?

(A)东汉察举制度的流弊,推举出来的文人及武将多不适任

(B)唐代科举制度的弊端,考上秀才的寒门子弟才识多平庸

(C)宋代科举取士的结果,导致重文轻武,武将怯于外侮

(D)明代八股取士的遗毒,造成文人品行不端,武人不能打

[分析]:本题选用课本材料,讽刺的是东汉察举制的弊端。

正确答案:A

17、清康熙晚年,吏治逐渐废弛,国库亏空严重;雍正继位十余年,励精图治,矫正种种弊端。乾隆即位后,征讨四方,游幸江南,所费甚多,而国力仍然充裕,雍正朝努力的成果在此显现。这里所说的「雍正朝努力的成果」,最主要指的是什么?

(A)严惩贪污,整饬吏治,建立官场秩序

(B)奖励农业,发展工商,建立生产秩序

(C)清查钱粮,耗羡归公,建立财政秩序

(D)削平三藩,用兵西北,建立国防秩序。

[分析]:本题考查考生对材料的理解能力。从康熙晚年“国库亏空”,到乾隆“所费甚多而国力仍然充裕”,都是讲财政问题,而前后的不同状况正是“雍正朝努力的成果”。

正确答案:C

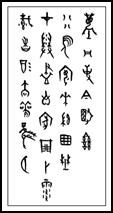

18、右边这幅古意盎然的书法艺术,内容以词的形式,描述作者的心情。下面哪种说法较为正确?

18、右边这幅古意盎然的书法艺术,内容以词的形式,描述作者的心情。下面哪种说法较为正确?

(A)这是甲骨文,但商代以后不用,这应当是商代的作品

(B)这是汉代的隶书,商代也没有纸张,这应当是汉代的作品

(C)这是汉代的隶书,但汉代没有发展出词的文学形式,这应当是宋代的文学作品

(D)这是甲骨文,但宋代对甲骨文并没有认识,这应当是民国初年的作品

[分析]:在讨论中相互启发借鉴,是学习的重要方法。本题拟题思路非常灵活,考查了考生对中国传统文化的一些基本认识。从解题技巧上讲,B项否定了A项,D项否定了C项。

正确答案:D

19、 某先贤曾说﹕“女学不兴,种族不强﹔女权不振,国势必弱”。又说﹕“欲兴女学,振女权,又必自放足始”,因而创立“天足会”,提倡放足运动。此种开风气之先的女权运动,最早是发生在什么时期?

(A)维新变法

(B)辛亥革命

(C)五四运动

(D)北伐时期

[分析]:本题以“妇女权益”为题旨,体现了时代气息。材料在课本中有所涉及。

正确答案:A

20、“袁世凯暗杀元勋,弁髦(轻忽漠视之意)约法,擅借巨款、、、、、、近复盛暑兴师,蹂躏赣省,以兵威劫天下,视吾民若寇摊,实属有负国民之委托。我国民宜亟起自卫,与天下共击之”。上述文字的内容,是在呼吁国民从事那一项行动?

(A)反对洪宪帝制

(B)二次革命

(C)护法战争

(D)讨伐复辟

[分析]:从材料中“暗杀元勋”、“蹂躏赣省”等信息,可以判断,应是“宋案”之后,孙中山等号召“二次革命”

正确答案:B

21、 自鸦片战争以后,中国知识分子多主张“师夷长技”,而不同时代的知识分子认识的西方“长技”却有不同。依时间先后顺序排列应为

(A)器物→ 政治制度→ 西方思潮

(B)器物→ 西方思潮→ 政治制度

(C)宗教信仰→ 政治制度→ 西方思潮

(D)政治制度→ 宗教信仰→ 器物

[分析]:本题考查中国近代思想发展历程。以“向西方学习”为主线,中国近代思想经历了“器物—制度—文化”三个递进的层次,具体体现为洋务运动—戊戌变法、辛亥革命—新文化运动。

正确答案:A

22、 孙中山曾说:“欧美强矣,其民实困,观大同盟罢工与无政府党、社会党日炽,社会革命其将不远。”请问从这段话中,孙中山所关切的是:

(A)民族问题

(B)民权问题

(C)民生问题

(D)民本问题

[分析]:本题考查考生对孙中山“三民主义”的理解。孙中山在考证西方资本主义国家社会弊端的基础上,提出社会革命的主张,旨在解决民生问题。

正确答案:C

23、19世纪后半,西方国家挟其船坚炮利,强迫中国开放口岸与市场,将其工业产品销售至中国。但至20世纪前半叶,西方棉布始终未能完全取代中国本身生产的土布,其原因是?

(A) 中国土布为家庭手工精制,质量好,具有竞争力

(B) 中国政府采取关税保护的手段,排斥西方的棉布

(C) 中国人提倡爱用国货,中国土布得以维持竞争力

(D) 中国新式纺织厂效率高,西方的棉布不具竞争力

[分析]:本题考查近代经济有关问题。竟带中国处于半殖民地半封建社会状态,关税不能自主,且生产力水平低下,产品缺乏市场竞争力。可采用排除法解答。

正确答案:C

24、下列是民初二次革命与反洪宪帝制战争的比较表,其中那一栏完全正确?

| 比较项目 | (A)发动地点 | (B)策动者 | (C)列强态度 | (D)影响 |

| 二次革命 | 武昌 | 黄兴 | 助袁 | 袁世凯独裁 |

| 反洪宪帝制 | 云南 | 唐继尧等 | 放弃支持袁 | 北洋军阀政权瓦解 |

[分析]:本题综合考查民初基本史实。二次革命首发于江西,策动者是赣督李烈钧;护国运动后段祺瑞执政,北洋军阀继续控制北京政权。

正确答案:C

25、帝国主义国家在殖民地从事建设时,往往优先考虑母国利益,而非照顾殖民地。根据这种观点,英国殖民印度时最先开始的可能是哪一项建设?

(A) 交通设施

(A) 交通设施

(B) 水利设施

(C) 教育制度

(D) 议会制度

[分析]:英国要把印度变为本国的商品倾销地和原料掠夺地,首先要解决交通问题。

正确答案:A

26、 美国总统林肯因解放黑奴而名垂青史,中国历史上何人的行政措施也有类似的作为?

(A)刘邦

(B)康熙帝

(C)李世民

(D)朱元璋

[分析]:本题古近中外比较。两汉时期的统治者如西汉高祖刘邦、东汉光武帝刘秀,均采取过侍免奴婢的措施,目的是缓和社会矛盾,增加农业劳动力。

:正确答案:A

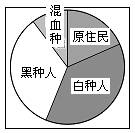

27、右图显示1945年某地的人口组成比例,请问这种人口结构最可能发生在下列哪个地区?

27、右图显示1945年某地的人口组成比例,请问这种人口结构最可能发生在下列哪个地区?

(A) 拉丁美洲

(B) 南非

(C) 巴尔干半岛

(D) 印度半岛

[分析]:本题应联系近代殖民史特别是有关奴隶贸易等有关知识解答。

正确答案:A

28、社会上的各种人:王公贵族、平民、商人、店员、农民、地主、工厂主、工人、教师、学生、残障人士等等,都积极参与这场政治运动。这场政治运动最可能属于什么性质?

(A) 民族主义

(B) 社会主义

(C) 自由主义

(D) 法西斯主义

[分析]:本题中的政治运动,包括统治阶级在内的社会各个阶层广泛参加,体现了全民族的特点。

正确答案:A

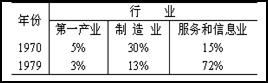

29、下表为1970-1979年美国各产业就业人数占全国人口总数的比例变化情况发生这种变化的最主要的原因是

(A)、侵略越南战争失败的影响

(B)、美国对外政策的调整

(C)、第三次科技革命的影响

(D)、70年代资本主义经济危机的打击

[分析]:本题材料反映美国在20世纪70年代产业结构的变化,第三产业从业人员人数大增,这是第三次科技革命的影响。

正确答案:C

30、史家描述第二次世界大战中各国领袖的性格:丘吉尔 “有想象力但不稳定”,罗斯福 “天真而喜欢喊口号”,他们并不比 “往往情绪失常而暴怒”的希特勒更明智。对于这种说法,以下理解何者较为适当?

(A) 这位史家的说法是对历史事实的客观陈述,可以采信

(B) 这个说法只是这位史家的片面的主观意见,不足采信

(C) 这是史家从特定角度评论历史人物的结果,可以作为参考

(D) 可见当时各国领导人都不明智,因而掀起第二次世界大战

[分析]:本题考查考生的基本史观。历史人物形象本来就应该是鲜活生动的,多角度、多侧面地分析历史人物有助于还原历史人物的本来面目。

正确答案:C

31、学校举办一次文艺活动,邀请一些专家学者来校演讲。讲题包括了:“歌德(Johann Wolfgang von Goethe)的诗歌创作”、“拜伦(Lord Byron)与希腊独立运动”、“雨果(Victor Hugo)的小说艺术”等。配合这项活动,学校还安排一个音乐会,由钢琴家表演一场“萧邦(Frederic Chopin)之夜”。这次文化活动的主题,应如何制定最适当?

(A)启蒙运动的学术

(B)巴洛克的文化风格

(C)浪漫主义的文艺

(D)后现代主义的艺术

[分析]:本题旨在考查高中文科学生在文艺方面的基本素养。歌德、拜伦、雨果、萧邦都是近代浪漫主义文艺的代表人物。

[分析]:本题旨在考查高中文科学生在文艺方面的基本素养。歌德、拜伦、雨果、萧邦都是近代浪漫主义文艺的代表人物。

正确答案:C

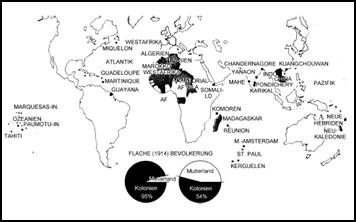

32、几位同学翻阅一本德国出版的书时,看到下边这一张地图,由于不懂外文,有不同的猜测,请问哪一位同学的说法最为合理?

(A)是16世纪的航海图,阴影部分表示基督教的传教地区

(B)是17世纪华人移民海外图,阴影部分表示华人聚居地

(C)是18世纪奴隶来源图,阴影部分表示奴隶被掠捕之处

(D)是19世纪法国海外殖民图,阴影部分表示法国殖民地

[分析]:本题涉及知识面较广,A项基督教传教地区应包括美洲;B项华人海外移民的方向是东南亚、北美等地;C项奴隶被掠捕之处应不包括东南亚地区。

正确答案:D

33、近代工业革命的主要动力之一是技术的创新。在十八世纪的工业革命中,英国工业的技术创新如何产生?

(A)科学革命发明新理论,工业家将这些理论直接应用于生产,带来技术的创新

(B)时值启蒙运动,哲士热衷于传播科学知识,厂商将这些知识转变成生产技术

(C)此时的技术创新大都是技术工人为因应现实需要,改良原有机械装置的结果

(D)在殖民地战争中,英国击败法国,控制了印度,从印度引进先进的纺织技术

[分析]:第一次工业革命与后来的科技革命相比较有明显的特点,第一次工业革命中的技术创新基本上没有以自然科学理论的重大发展为先导,许多重要发明由技术工人和技师完成。

正确答案:C

34-36题为组题:

材料一:学者指出:自1530年起,白银开始流入中国。估计16世纪后期至17世纪前期,流入中国的白银多达23万吨。自17世纪中期起,因为中国本身与国外的各种因素,白银流入速度减缓。但自1684年起,海外贸易重新展开,白银再度流入中国。1810年中英贸易,中国仍净流入约37万公斤白银,但至1820年,已逆转为大量流出。

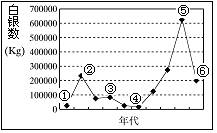

材料二:右图是1700~1800年中英贸易白银流入中国数量统计图

材料二:右图是1700~1800年中英贸易白银流入中国数量统计图

34、材料一 “自17世纪中期起,因为中国本身与国外的各种因素,白银流入中国的速度减缓。”根据你的历史知识,所谓 “中国本身因素”最可能是指以下哪一项?

(A) 货币政策改变,改以铜钱为主要货币,造成白银需求量大减

(B) 社会持续动乱,生产失调,商业萎缩,造成白银需求的降低

(C) 倭寇为祸南北沿海,迫使中国停止对外贸易,白银需求大减

(D) 政府为因应战事,提高税赋,使得银价下降,白银流入减少

35、材料一 “自1684年起,海外贸易重新展开。”根据你的历史知识,可能与哪一个事件后的发展最直接相关?

(A) 西班牙殖民菲律宾,扩大对华贸易

(B) 康熙平定台湾,开放对外贸易

(C) 葡萄牙人殖民澳门,开拓东亚贸易

(D) 英国殖民印度,积极拓展贸易

36、学者指出:18世纪的中国出现几次较显着的物价上涨现象。根据材料二,这几次物价上涨最可能发生在哪些时段?

(A)①到②、③到④

(B)②到③、⑤到⑥

(C)③到④、④到⑤

(D)①到②、④到⑤

[分析]:第34题,17世纪中期,中国正值改朝换代,由于明末农民战争和南明政权对清军的抵抗而形成数十年的战乱局面;第35题,1684年这个时间信息十分关键;第36题考查考生对银价与物价关系的理解,白银大量流入,会造成银价下跌,物价上涨。

正确答案:B、B、D

37—39题为组题:

材料一:以14世纪以后中举考生为对象,调查他们前三代祖先的家世背景所作的统计。

| 年代 | 前三代无功名 | 前三代仅有秀才 | 其它 | 合计单位:% |

| 1371-1496 | 58、2 | ---- | 41、8 | 100、0 |

| 1505-1580 | 46、9 | 0、9 | 52、2 | 100、0 |

| 1586-1610 | 28、5 | 16、0 | 55、5 | 100、0 |

| 1652-1661 | 29、2 | 13、6 | 57、2 | 100、0 |

| 1673-1703 | 15、8 | 16、4 | 67、8 | 100、0 |

| 1822-1904 | 15、5 | 20、0 | 64、5 | 100、0 |

(注:“功名”指科举的成就)

材料二:以“经济发展中或停滞”、“人口稠密者稀疏”两项指针,分析中举考生的社会流动与地区经济之间的关联。

| 发展‧稠密 | 发展‧稀少 | 停滞‧稠密 | 停滞‧稀少 | |

| 新人比例 | + | + | - | - |

| 中第比例 | + | - | + | - |

(注:“新人”指前三代祖先没有任何科举成就的中第者;“中第比例”指各地“中第人数”占“中第总人数”的比例;“+”表示比例高,“-”表示比例低)

材料三:是学者对18、19世纪官员的选拔渠道所作的统计。

| 年代 | 官员数 | 科举(%) | 荫选(%) | 捐纳(%) | 其它(%) |

| 1764 | 2071 | 72、5 | 1、1 | 22、4 | 4、0 |

| 1840 | 1949 | 65、7 | 1、0 | 29、3 | 4、0 |

| 1871 | 1790 | 43、8 | 0、8 | 51、2 | 4、2 |

| 1895 | 1975 | 47、9 | 1、2 | 49、4 | 1、5 |

37、根据材料一、材料二,以下叙述不正确的是?

(A)由于平民都能参加科举考试,体现了科举考试的公平性

(B)明清时期素无功名背景的平民子弟,越来越难获得科举考试的成功

(C)参加科举考试的成功与否,与考生所属地区的经济情况无关

(D)经济发展中的地区比起经济停滞地区,考生通过科举考试,改变社会身分的机会较高

38、根据材料三,以下叙述不正确的是?

(A)、18、19世纪,政府官员选拔的各种渠道,科举考试的重要性有降低的趋势

(B)、“科举入仕”与“捐纳得官”两者比例变动的关键在19世纪后半叶,这个现象可能与太平天国运动之后清廷的财政需求有关

(C) 19世纪下半叶以后,科举考试仍然是政府官员来源里人数最多的一个渠道。

(D) 从18至19世纪,商人及其子弟越来越有机会成为政府官员

39、有名的“红顶商人胡雪岩”所以冠上“红顶”一词,系因清制高级官员之帽饰以红宝石或珊瑚为材料。若要了解他的得官经过,应与上列哪一项材料有关?

(A) 材料一

(B) 材料二

(C) 材料三

[分析]:科举考试是中国史上政治和社会的重大制度,影响相当深远,本题以图表的方式多角度的展现了科举考试的制度及其发展趋势,考查考生对材料的分析能力。材料一说明14世纪以后,平民子弟越来越难获得科举的成功。材料二说明经济处于“上升发展中”的地区,没有功名家庭背景的新人,通过科举考试的比例高;而人口稠密的地区,无论其经济是否仍在上升、还是停滞,这种地区能够考上科举的总人数和比例都比较高。材料三说明18世纪中叶以后,科举在入仕途径里的比例长期下降,同时期的变化是捐纳比例的上升。至于荫任、其它两项并无大变化。第一、二小题主要是对于科举制度的发展演变提供合理的历史解释,第三小题主要是考生选出可为左证的材料。

正确答案:37、C 38、C 39、C

40、请根据以下二则对秦始皇不同评价的材料,回答问题:

材料一:秦王政,…吞灭二周而灭诸侯,登上天子之位而控制六合,…他向南取得百越的土地…又派蒙恬在北方修筑长城…于是秦始皇废掉先王的大道,焚烧诸子百家的典籍,来愚弄百姓,没收天下兵器…自以为关中的坚固就好象千里长的铜城,子孙代代为帝王。

材料二:皇帝初登基,务力于端正平治一切法律制度,以及万物的纲纪,…使父慈子孝,天下和乐相处。他圣达智能,仁民重义,…东临六国,抚平天下,…乃巡行国土,抵达海隅,…他重视农业抑制奸巧商人,…各种器物的度量相同,书写的文字统一,凡是日月所照临的地方,车船所行驶的处所,都能完成皇帝的使命,政令措施没有不深得民心的。

①、上述哪一则材料应是当时的作品?哪一则应是日后的评价?

②、请对这两则材料的可信程度作一比较,并说明理由。

[分析]:本题考查考生对史科性质的分析能力,题干并未要求考生就史料性质── “原始史料”或 “二手史料”加以区分,不过 “秦始皇当权时的作品”系反映当时人的态度,即可视为原始史料;而 “日后的评价”对理解秦始皇而言,则可视为第二手史料。本题亦涉及原始史料是否比二手史料可信的问题,我们可以看到史料之是否可信、能否作为左证,除时间因素外,记述的立场、态度应该更为重要,若对于该时代的主要特点有所了解,应可做出较好的分析。

参考答案:

①材料二是秦始皇当权时的作品;材料一是日后的评价。

②材料一的可信度较高, “吞灭二周、南取南越、北修长城、焚百家典籍、没收兵器”等较符合历史事实的叙述。材料二中固然有符合历史叙述之处,如 “重视农业、抑制奸巧商人、器物度量相同、文字统一”,但因始皇同时南征北讨、筑宫建墓、修长城凿运河、力役是古代的三十倍,且焚书坑儒,引起知识分子的反感,因此材料二所说的 “天下和乐、圣达智能、仁民重义、政令没有不深的民心的”,显然与历史事实不符。