高三年级第一学期历史第二次测评试卷

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

第Ⅰ卷(选择题 共75分)

一、本卷共30小题,每小题2.5分,共计75分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

中国近代史是中华民族的一部屈辱史,列强对中国的侵略贯穿于整个近代史的始终。回答1—6题。

1.下列城市被开辟为通商口岸的先后顺序是 ( )

A.天津、上海、汉口、重庆 B.上海、汉口、天津、重庆

C.汉口、天津、上海、重庆 D.重庆、天津、上海、汉口

2.被迫“对外开放”对近代中国的影响不包括 ( )

A.西方进步思想文化传入中国 B.传统的自然经济彻底解体

C.被卷入资本主义世界市场 D.推动了中国社会商品经济的发展

3.最能反映西方列强在19世纪40—60年代侵略特点的是 ( )

A.割占中国的领土 B.强迫中国开埠通商

C.勒索巨额战争赔款 D.迫使中国签订“城下之盟”

4.近代史上,中国的关税主权遭到破坏始于 ( )

A.《南京条约》 B.《五口通商章程》

C.《黄埔条约》 D.《望厦条约》

5.允许外国人到内地传教的条约是 ( )

A.《马关条约》 B.《改订条约》 C.《天津条约》 D.《北京条约》

6.《辛丑条约》内容中最能体现清政府彻底成为帝国主义统治中国工具的是 ( )

A.清政府赔偿白银4.5亿两

B.划定北京东交民巷为“使馆界”

C.永远禁止中国人民成立或加入反帝性质的组织

D.改总理衙门为外务部,位居六部之上

中国近代史上,先进的中国人积极寻求真理,探索救国救民的道路。回答7—11题。

7.与《天朝田亩制度》相比,《资政新篇》最突出的特点是 ( )

A.是太平天国的革命纲领 B.真正触及了封建土地私有制

C.具有鲜明的资本主义色彩 D.符合当时中国社会的现实

8.康有为把西方资本主义政治学说同传统儒家思想结合,宣传维新变法理论,写出了《新学伪经考》和《孔子改制考》。对此分析不正确的是 ( )

A.利用孔子权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性

B.儒家思想在中国具有深厚的基础,影响深刻

C.资产阶级维新派软弱,不敢鲜明地打出自己的旗帜

D.康有为实际上是地主阶级知识分子,不能真正提出资产阶级的政治纲领

9.辛亥革命后“民主共和”与“实业救国”两大思潮在实践中遭到挫折的根本原因是( )

A.封建残余势力强大 B.人民群众尚未觉醒

C.复古主义思潮盛行 D.民族资本主义发展不充分

10.史学界认为,新文化运动是戊戌变法和辛亥革命的继续,主要是指 ( )

A.反对尊孔复古 B.继续反对封建主义

C.主张民主共和 D.向西方学习

11.1924年孙口山领导的中国国民党是 ( )

A.民族资产阶级政党

B.工人、农民、城市小资产阶级和民族资产阶级的联盟

C.官僚资产阶级政党

D.工人、农民、小资产阶级的政党

中国近代史上的三大思潮——洋务思潮、维新思潮、共和思潮的兴衰,反映了近代前期的历史主流。回答12—14题。

12.洋务运动的最大功绩在于 ( )

A.引进西方的先进技术和设备

B.培养了一批科学技术人员和技术工人

C.抵制了外国经济势力的扩张

D.使中国开始步入近代化

13.维新思潮同洋务思潮相比,根本区别是 ( )

A.时代背景不同 B.阶级基础不同

C.政治目标不同 D.思想观点不同

14.旧民主主义革命时期,共和思潮未能救中国的主观因素是 ( )

A.中国资产阶级的软弱性和妥协性 B.帝国主义的侵略干涉

C.中外反动势力勾结在一起 D.中国封建势力根深蒂固

15.对于近代中国人民两大主要任务的描述,最为确切的是 ( )

A.争取民族独立,推翻清朝统治 B.推翻清朝统治,发展资本主义

C.争取民族独立,实现中国社会近代化 D.建立民主共和制度,清除外国侵略势力

新中国成立以来的半个多世纪,在外交战线上取得了辉煌的成就,国际地位不断提高。回答16—17题。

16.20世纪50年代,我国外交政策的主要内容是 ( )

①提出和平共处五项原则 ②反对超级大国的经济控制

③奉行独立自主的和平外交政策 ④反对霸权主义和强权政治

A.①②③④ B.①②③ C.①③ D.②④

17.20世纪70年代,中国国际地位提高的表现不包括 ( )

A.恢复在联合国的合法席位 B.中日邦交正常化

C.同苏联实现两国关系正常化 D.中美关系走向正常化

国共十年对峙时期,中国共产党依据中国国情,正确处理了一系列重大问题。回答18—19题。

18.有关“八七会议”的叙述,不正确的是 ( )

A.纠正了陈独秀的右倾投降主义错误

B.确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针

C.决定秋收时发动武装起义

D.决定建立农村革命根据地

19.西安事变成为扭转时局的关键,其主要依据是 ( )

A.中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾

B.张学良、杨虎城对蒋介石实行“兵谏”

C.蒋介石被迫接受“停止内战,联共抗日”的主张

D.中国共产党从民族利益出发,提出和平解决西安事变的主张

20.红军在长征途中跳出敌人包围圈是在 ( ) A.四渡赤水后 B.巧渡金沙江后

C.飞夺泸定桥后 D.翻过大雪山后

21.1942年延安整风的最主要目的是 ( )

A.改进党的工作作风

B.清算“左”、右倾错误思想,以利于革命成功

C.密切党和人民群众的关系

D.确立毛泽东思想的领导地位

22.1947年,国民党重点进攻的解放区是 ( )

A.中原和山东解放区 B.陕北和华东解放区

C.陕北和山东解放区 D.山东和华东解放区

23.毛泽东在中共七届二中全会上告诫共产党人要警惕资产阶级“糖衣炮弹”的进攻,这主要是因为 ( )

A.全国大陆基本解放 B.中国共产党即将成为执政党

C.党的工作重心需要转移 D.资产阶级准备向党进攻

24.1957年反右派斗争出现扩大化的最主要原因是 ( )

A.知识分子和民主人士向党提出批评意见

B.整风运动的指导思想发生变化

C.党中央对当时阶级斗争形势估计得过于严重

D.极少数右派分子猖狂进攻

邓小平曾指出:“中国要警惕右,但主要是防止‘左’,不断纠正‘左’倾错误,才能使我们的事业不断前进。”回答25—27题。

25.遵义会议是党的历史一个生死攸关的转折点,主要是因为 ( )

A.全力纠正了博古等人在军事上和组织上的“左”倾错误

B.肯定了毛泽东的正确军事主张

C.妥善地处理了党内长期存在的分歧和矛盾

D.事实上确立了毛泽东为核心的新的党中央的正确领导

26.“文革”中实际上系统纠正“左”倾错误的是 ( )

A.“二月逆流”对“文革”的批评

B.周恩来提出批极“左”思潮,并采取一些措施

C.邓小平明确提出全面整顿的思想,并采取有效措施

D.党的十一届三中全会决议

27.1978年底的真理标准问题的讨论,其历史功绩是 ( )

①打破了个人崇拜和教条主义的束缚

②重新确定了实事求是的马克思主义思想路线

③作出了拨乱反正、审查冤假错案的决定

④为实现建国后党的伟大转折奠定了思想基础

A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③

28.在全面建设社会主义时期,我国取得的尖端科技成就是 ( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.建成武汉、包头两大钢铁基地

C.葛洲坝水利枢纽工程建成 D.建成了南京长江大桥

29.据统计,1951年全国粮食产量比1949年增加28%,1952年比1949年增加40%,超过建国前最高水平的9%。据此得出的错误结论是 ( )

A.土改提高了农民的生产积极性

B.土改使农业走上了社会主义道路

C.土改加速了国民经济的恢复和发展

D.土改解放了农村生产力

30.关于十一届三中全会后农村改革方向的表述,准确的是 ( )

A.向集体化、商业化、私有化发展 B.向公有化、社会化、商品化发展

C.向私有化、专业化、商品化发展 D.向专业化、商品化、社会化发展

第Ⅱ卷(非选择题 共75分)

二、材料解析题:本大题共3小题,31题12分,32题12分,33题12分,共36分。

31.读下列三幅图,回答问题:

(1)依据图一,说明清朝前期如何对该地区进行管辖?(3分)

(2)图二与图一相比,该地区发生了什么变化?(1分)为什么?(4分)

(3)图三中的企业建成于哪一时期?(2分)这些企业在我国经济建设中的地位如何?(2分)

32.阅读下列材料:

材料一:自1938年8月到1943年,陕甘宁边区政府先后制定了《惩治贪污暂行条例》、

《惩治贪污条例》等有关廉政建设的法规。1943年2月,边区政府对王震等22名刻苦奉公、功绩卓著的干部以隆重的表彰和奖励,……同一会议上王华亭等6人因违法乱纪受到开除党籍或严重警告处分。

材料二:1939年边区参议会成立。……人民通过参议会行使选举权,参议会的选举以直接的无记名投票的方式,凡赞成抗日民主的,不分民族、阶级、党派、性别都享有选举权和被选举权。参议会对政府官员行使监督权、罢免权。边区高等法院曾处死了逼婚不遂而杀人的黄克功和利用职权侵吞公款3050元的肖玉璧等。

材料三:边区政府为加强廉政教育,要求干部树立全心全意为人民服务的宗旨。抗战时期毛泽东发表了著名的《为人民服务》。边区政府还进行了艰苦奋斗、勤俭节约的教育。

根据以上材料,概括陕甘宁边区的廉政措施,并简析其历史意义和现实意见。(12分)

33.阅读下列材料:

材料一:有人说过去搞社会主义改造,速度太快。我看这个意见不能说一点道理也没有。比如农业化,一两年一个高潮,一种组织形式还没巩固,很快又变了。从初级合作社到普遍办高级社,就是如果。如果稳步前进,巩固一段时间再发展,就可能搞得更好些。1958年大跃进时,高级社会还不巩固,又普遍搞人民公社,结果六十年代初不得不退回去。

——《邓小平文选》

材料二:到1979年,集体农业活动的组织方面正在发生一场意义更为深刻的变化。在中国最贫困的省份,特别是安徽,中国领导层开始了叫“生产责任制”的某些尝试。……责任制进一步放到每个家庭中。到1981年或1982年,在最贫困的省份中,90%家庭以户而不是以生产队为单位,负责耕种以前的集体土地。

——《剑桥中国史》

材料三:农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,……可以肯定,只要生产发展了,……低水平的集体化就会发展到水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这个方面为集体化的进一步发展创造条件。

——《邓小平文选》

根据材料与所学知识回答:

(1)据材料一,分析20世纪50年代我国农村生产关系变化的教训。(2分)

(2)材料二反映出我国农村生产关系发生了怎样变化?(2分)它是否意味着从所有制上否定前者的成果?(2分)为什么?(2分)

(3)材料三评论我国农村政策的基本着眼点是什么?(2分)应如何正确理解?(2分)

三、问答题:本大题共3小题,34题13分,35题11分,36题分15发,共39分。

34.结合19世纪晚期的有关社会背景,分析甲午中日战争爆发的必然性,(6分)这场战争对中国政局和远东局势产生了哪些重大影响?(7分)

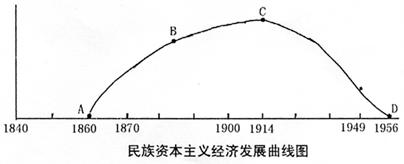

35.根据“民族资本主义经济发展曲线图”,概括民族资本主义经济的发展过程及趋势。(3分)分析图中C处处于发展最高峰的原因。(4分)民族资本主义的发展给近代前期的中国社会产生了哪些重大影响?(4分)

|

36.20世纪40年代初至60年代初,中国共产党在经济建设方面曾面临哪三次困难?(3分)为克服这些困难,中共分别采取了哪些措施?(12分)

高三历史参考答案

一、选择题

1.B 2.B 3.B 4.A 5.C 6.C 7.C 8.D 9.D 10.B 11.B 12.D 13.B 14.A 15.C

16.C 17.C 18.D 19.C 20.B 21.B 22.C 23.B 24.C 25.D 26.C 27.B 28.A

29.B 30.D

二、材料分析题

31.(1)设黑龙江、吉林、盛京将军辖区。(3分)

(2)领土部分丧失。(1分)1858年中俄《瑷珲条约》沙俄割占外兴安岭以南黑龙江以北60多万平方公里领土。(2分)1860年中俄《北京条约》沙俄割占乌苏里江以东包括库页岛在内约40万平方公里领土。(2分)

(3)过渡时期或一五计划时期。(2分)成为我国重工业基地(或奠定我国重工业发展的基础)

32.措施:制定法规,奖惩分明;健全监督机构和体制;加强思想教育,树立为人民服务的宗旨。(6分)

历史意义:提高了党的威信,赢得了群众(或抗日阶层)的拥护和支持;巩固了统一战线,为抗战胜利奠定了基础。(4分)

现实意义:廉政建设的经验对今天反腐倡廉有指导和借鉴意义。(2分)

33.(1)忽视了中国社会生产力的发展水平,片面追求生产关系变革的高速度。(2分)

(2)农村实行家庭联产承包责任制。(2分)没有。(2分)是在保证生产资料公有制的前提下,调整生产关系中不适应生产力发展的一些环节。(2分)

(3)社会生产力的发展。(2分)生产力决定生产关系,生产关系要适应生产力发展,要采取稳妥的方针和实事求是的态度,要符合经济发展的客观规律。(2分)

三、问答题

34.必然性:①日本统治集团制定了以侵略中国为中心的“大陆政策”。

②日本的侵略行径在一定程度上得到了西方列强的支持。

③清政府的腐败在一定程度上刺激了日本加紧对中国的侵略。(6分)

影响:①对中国的影响:洋务运动破产;清政府更加腐败,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,中国半殖民地化程度大大加深;中国人民挽救民族危亡的运动高涨,资产阶级维新派掀起了维新变法运动;农民掀起义和团运动。(4分)

②对远东的影响:中国国际地位进一步下降,而日本国力大增,日本加快了吞并朝鲜的步伐;日本在远的扩张行为受到德、法、俄的抵制,帝国主义列强在远东地区的争夺更加激烈。(3分)

35.①民族资本主义经济产生于19世纪六、七十年代,19世纪末得到初步发展,一战期间发展到顶峰,以后呈下降趋势,1956年三大改造完成后消失。(3分)

②原因:辛亥革命为资本主义发展扫除了一些障碍;“实业救国”思潮激励民族资产阶级投资近代工业;资本主义暂时放松对中国的经济侵略;群众性反帝爱国斗争推动了民 族资本主义的发展。(4分)

③随着民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大并登上了历史舞台,领导了维新变法运动、辛亥革命和新文化运动,推翻了清王朝,建立了中华民国,宣传了民主与科学;(2分)促使无产阶级队伍的壮大。(2分)

36.40年代初抗日根据地出现了物资极度匮乏的困难。(1分)措施:实行地主减租减息、农民交租交息的土地政策,调动了农民的生产积极性;开展大生产运动。(4分)

50年代初出现了物价猛涨、市场混乱、国民经济濒临崩溃边缘的困难。(1分)措施:没收官僚资本,建立社会主义性质的国营经济;打击投机倒把,加强市场管理,统一财经(或稳定物价,统一财经);合理调整工商业。(6分)

60年代初出现了国民经济比例严重失调、经济严重下滑的困难。(1分)措施:实行“调整、巩固、充实、提高”的方针;召开七千人大会,初步总结了“大跃进”中的经济教训。(2分)

说明:主观性试题,学生所答只要言之有理,均可得分。