高三年阶段性考试历史试卷(4) (中国史) 考试时间:90分钟 试卷总分:100分

第Ⅰ卷 (选择题 共51分)

一、 单项选择题(每题1. 5分,34题共51分)

我国是多民族的国家,中国的历史是由中国境内各民族共同创造的。回答1-3题:

1. 我国天山南北地区第一次与内地联成一体是在

A 西汉 B 东汉 C 唐朝 D 清朝

2. 宋金和议局面形成时,与南宋疆界相连的少数民族政权有 ①蒙古 ②西夏 ③大理 ④金

A ①② B ②④ C ③④ D ①③

3. 下列各项,出现于元朝的是

A 划全国为25个省级行政区

B 设澎湖巡检司管辖今台湾

C 设理藩院掌管少数民族事务

D 设北庭都护府管辖天山南北

中华民族创造的古代文明不但能够远播国外,而且能够通过吸纳外来文化丰富自身。回答4-5题:

4. 下列诗句反映的历史现象能够说明外来文化对我国古代建筑具有重要影响的是

A 武帝祠前云欲散,仙人掌上雨初晴

B 汉文皇帝有高台,此日登临曙色开

C 诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高

D 南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中

5. 据史料记载:清朝初年使用西方历法,遭到杨光先(清朝官员)的攻击。康熙让杨光先与南怀仁(西方传教士)当众测试天象。南怀仁准确无误,杨光先却误差不断。于是……杨光先被革职。对此段材料认识不正确的是

A 中国的科学技术已经落后于世界

B 南怀仁是传播西方科学技术的使者

C 康熙帝能够吸收和运用西方先进科技

D 杨光先反对西方传教士的文化侵略

明清时期,中国对外政策由对外开放逐步走向闭关自守。据此回答6-7题:

6. 明朝中后期由对外交往转向闭关政策的根源是

A 西方殖民者侵扰边疆 B 国内阶级矛盾日益尖锐

C 封建自然经济的满足性 D 传统的重农抑商政策导致

7. 下列事件中,捍卫了中华民族利益的有①明朝的抵御瓦剌骑兵的北京保卫战 ②雅克萨之战 ③台州九捷 ④郾城大捷

A ①② B ①②③ C ②③ D ②③④

在半殖民地半封建社会的中国,资产阶级要进行反帝反封建的民主革命,不可避免的要经历曲折甚至反复的阶段。据此回答8-9题:

8. 民国初年,我国出现了两次帝制复辟,这从根本上说明

A 辛亥革命的不彻底性

B 中国资本主义发展不充分

C 封建意识的根深蒂固

D 资产阶级共和国道路在中国走不通

9. 民国初年两次帝制复辟失败的共同原因是

A 资产阶级力量强大 B 孙中山高举反复辟旗帜

C 北洋军阀内部矛盾激化 D 全国人民一致反对

中国近代化包含经济、政治、思想文化等方面的内容,据此回答10-11题:

10. 从生产力发展的角度看,洋务运动的实质是

A “师夷长技以自强” B 以大机器生产代替手工操作

C 统治阶级的自救运动 D 发展民族资本主义

11. 孙中山的思想从“旧三民主义”发展到“新三民主义”,反映出 ①孙中山认为帝国主义是中国独立富强的阻碍因素 ②民族资产阶级继续保持革命性 ③中国各革命阶级开始联合斗争 ④它是中国旧、新民主革命转变的标志

A ①②③④ B ②③④ C ①②③ D ①③④

武汉由三镇组成,历来是长江中游的政治经济中心和交通枢纽。据此回答12-14题:

12. 近代史上,武汉地区被开辟为通商口岸,是在

A 鸦片战争期间 B 第二次鸦片战争期间

C 甲午中日战争期间 D 八国联军侵华战争期间

13. 辛亥革命在武汉地区首先爆发的原因,不包括

A 民族资本主义发展较快 B 西方列强入侵较早

C 革命党人工作较突出 D 地理位置优越

14. 《新四军军歌》中唱道:“光荣北伐,武昌城下……”。1926年,在武汉周围地区被北伐军消灭的是军阀

A 张作霖的主力 B 孙传芳的主力

C 段祺瑞的主力 D 吴佩孚的主力

井冈山革命根据地的建立,点燃了“工农武装割据”的“星星之火”。据此回答15-16题:

15. 秋收起义后,毛泽东在文家市作出进军农村的伟大战略决策的主要依据是

A 起义初期的挫折 B 党的领导力量涣散

C 敌强我弱的形势 D 井冈山的有利条件

16. 毛泽东指出红色政权能够在四周白色恐怖包围中产生和坚持下来,并且日益发展的根本原因是

A 有中国共产党的正确领导

B 中国政治、经济发展极不平衡

C 全国革命形势继续发展

D 有相当力量的正式红军的存在

在近代历史上,日本帝国主义的侵略给中国人民带来了深重的灾难,而日本右翼势力编写的教科书则极力为侵略战争辩护。据此回答17-19题:

17. 九一八事变后,日本在中国占领了大片领土,为维护其在占领区的殖民统治,日本侵略者采取的措施包括 ①扶植汉奸政权 ②实行奴化教育政策 ③开展“大扫荡” ④进行野蛮的经济掠夺

A ①②③④ B ①②③ C ①②④ D ②③④

18. 1939年初到1940年间,日军在正面战场发动攻势的主要目的是

A 逼迫国民政府投降,尽快结束中日战争

B 打通中国大陆交通线,援救南洋日军

C 打击美英势力,配合太平洋战争

D 借皖南事变的有利时机,扩大占领区

19. 日本近代两次大规模侵略中国战争的相似之处是 ①都是日本实行“大陆政策”的具体表现 ②都是为了摆脱经济大危机的打击 ③都对中国平民进行了血腥的屠杀 ④都刺激了欧洲帝国主义侵略中国的野心

A ①②③ B ②③④ C ①②④ D ①③

在中国近代,资本主义列强恣意破坏和镇压革命运动、屠杀中国人民,给中国人民带来了巨大灾难。据此回答20-21题:

20. “何梅协定”规定取缔一切抗日活动。下列条约中有类似规定的是

A 《天津条约》 B 《辛丑条约》

C 《淞沪停战协定》 D 《中美友好通商航海条约》

21. 抗日战争胜利后,美国实行扶蒋反共政策的根本目的是

A 帮助蒋介石发动反革命内战

B 扶植一个亲美反共的独裁政权

C 维护和扩大美国在华侵略权益

D 排除老牌殖民国家在中国的势力

重视经济工作是中国共产党的一贯方针,据此回答22-24题:

22. 毛泽东在党的七届二中全会上提出的革命胜利后的总任务是

A 实现工业化

B 恢复和发展生产力

C 恢复和发展经济,站稳脚跟,巩固新政权

D 实现工业化、建立社会主义制度

23. 1950年中国共产党对私人资本主义经济采取的政策是

A 改造 B 合理调整

C 没收 D赎买政策

24. 推行城市经济体制改革的最初环节是

A 发展以公有制为主体的多种所有制形式

B 强调在管理上宏观调控

C 逐步扩大企业自主权

D 建立社会主义市场经济体制

中国是一个农业大国,土地问题的解决在中国革命和建设中有着重要的意义。回答25-30题:

25. 近代太平天国运动为了解决农民的土地问题,颁布了《天朝田亩制度》,这一制度

A 代表了中国社会发展的方向

B 突出地反映了农民对改革社会经济和实现农业近代化的强烈要求

C 有利于中国资本主义的发展

D 突出反映了农民阶级废除封建土地所有制的强烈愿望

26. 在资产阶级革命派的斗争纲领中,与农业问题关系密切的是

A 建立共和政体 B 民族主义

C 民权主义 D 民生主义

27. 中国共产党在新民主主义革命不同时期提出的土地政策的共同点是 ①要完成民主革命任务 ②要消灭剥削制度 ③重视农民利益 ④为了发展经济

A ①② B ①②③ C ①③④ D ①②③④

28. 以下是对20世纪50年代初期土改运动的表述,其中正确的是

A 继续保持小农经济的生产方式

B 消灭了中国长期以来存在的所有剥削现象

C 农村走上了社会主义发展道路

D 农村生产合作社成为生产的基本单位

29. 土地改革完成以后,我国农村生产关系变化的趋势是

A 社会主义公有制向社会主义集体所有制转变

B 农民土地所有制向社会主义集体所有制转变

C 合作社向人民公社转变

D 个体小农经济制度向社会主义合作经济转变

30. 农村由人民公社到家庭联产承包责任制,这一重大变化主要体现在 ①土地所有制形式 ②经营管理的方法 ③生产经营的权利 ④产品分配的权利

A ①②③ B ①②④ C ①③④ D ②③④

31. 属于文革期间我国在西部地区取得的建设成就是

A 建成三条通往西藏的公路 B 建成成昆铁路

C 建成宝成铁路 D 建成兰新、包兰铁路

32. 在新民主主义革命的不同时期,党的统一战线政策的内容有所变化,其主要依据是中国 ①社会主要矛盾变化 ②革命力量的强弱 ③社会性质的变化 ④革命对象的变化

A ①④ B.②④ C.①②④ D.①②③④

33. 中国共产党为加强思想建设而采取过重大举措的会议有①洛川会议 ②中共“七大” ③中共“三大” ④瓦窑堡会议 ⑤十一届三中全会

A ①②③④⑤ B ②⑤ C ③④⑤ D ②③④

34. 20世纪50~70年代,美国对中国的政策经历了由封锁、威胁、孤立到谋求中美关系正常化的转变。导致这种转变的直接原因是

A 社会主义与资本主义的矛盾相对缓和

B 中国的综合国力不断提高

C 美国战后对苏联的争霸由攻势转为守势

D 中国推行正确灵活的外交政策

高三年第四次月考历史试卷

第Ⅱ卷(非选择题 共49分)

35.阅读下列材料,回答问题:(12分)

材料一 “革命靠军阀的部队是靠不住的,我们必须建立自己的武装来打倒反革命。现在,我们起义成功了。这里的军队归共产党领导。”

——周恩来在欢庆八一南昌起义胜利时的讲话

材料二 遵义会议集中全力纠正了当时具有决定意义的军事上和组织上的错误,是完全正确的。这次会议开始了以毛泽东同志为首的中央的新领导,是中共党内最有历史意义的转变。

——《关于若干历史问题的决议》

材料三 目前中国人民的主要敌人,是日本帝国主义,所以把日本帝国主义与蒋介石同等看待是错误的,“抗日反蒋”的口号,也是不适当的。在日本帝国主义继续进攻,全国民族革命运动继续发展的条件下,国民党中央军全部或其大部有参加抗日的可能。我们的总方针是逼蒋抗日。 ——《中共中央关于逼蒋抗日问题的指示》(1936年)

请回答:

⑴上述材料反映了中共在新民主主义革命的探索过程中,形成哪三个重要认识?(6分)

⑵材料一所体现的认识,什么事件使之完全实现?(2分)

⑶举出能够证明材料三的认识正确性的两个事例(2分)

⑷这些认识的形成说明了什么?(2分)

36.阅读下列材料,回答问题:(10分)

日本人受到积极的反抗——日本人可以集中大量的兵力,在有限的区域内暂时击溃中共。但他们不可能对共产党现在力量所及的广大地区同时这样做。

这种反抗是合理的,并且是成功的,因为这是动员全体人民所积极发动的全面游击战。这种全体动员的依据和可能性,是建筑在一种经济的、政治的……革命运动上的。这种革命是和缓的和民主的……农民们得以从封建束缚中解放出来,有了自尊、自信和强烈的团体合作的兴趣。普通人民知道了他们是为了这些而战斗……人民将继续为了反对任何政府限制或剥夺他们新获得的权利而战斗。

——[美]谢伟思关于共产党华北控制地区状况的分析(1944年10月9日)

摘自《美国与中国的关系》

回答:

⑴结合所学知识说出共产党和国民党的抗战路线。(2分)

⑵结合所学知识说出共产党的哪些政策体现了“和缓的和民主的革命”。(4分)

⑶根据材料,中国共产党的抗战路线和政策产生了什么效果?(4分)

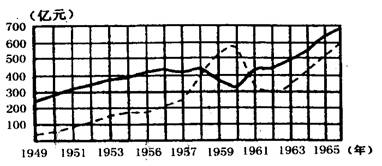

37.阅读图一和图二,结合所学知识回答问题:(14分)

图一:1949年至1966年我国

图一:1949年至1966年我国

工业和农业国民收入发展

趋势示意图

趋势示意图

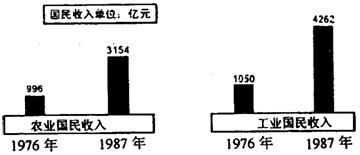

图二:1987年与1976年我国

工业和农业国收入示意图

请回答:

⑴根据图一指出我国工业和农业国民收入发展的总趋势。(2分)

⑵根据图一指出,1958-1961年间,我国工业和农业国民收入发展趋势的特点各是什么?并结合有关史实分析其特点形成的原因。(6分)

⑶分析图二农业国民收入变化的原因。(4 分)

⑷根据你对图一和图二工农业国民收入发展趋势及变化的认识,可得出什么重要的历史启示?(2 分,答2点以上给2分)

38.一个国家实行宪政的历史,浓缩着这个国家民主政治的发展进程,又融聚着其法制建设的经验和教训。在中国近现代历史上不同政权曾在20世纪一十年代、四十年代、五十年代制定并颁布过三部具有进步意义的宪法,据此回答:(13分)

⑴写出这三部宪法分别是 年制定颁布的 、 年制定颁布的 和 年制定颁布的 。(3分)

⑵概括指出以上每部宪法颁布的背景、目的、意义或影响。(10分)

高三年阶段性考试历史试卷(4) (中国史)

参考答案

一、选择题:(51分)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| A | C | B | D | D | C | C | B | D | B | C | B | D | D | C |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| B | C | A | D | B | C | D | B | C | D | D | C | A | B | D |

| 31 | 32 | 33 | 34 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| B | A | B | C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

35、⑴三个变化:材料一认识到掌握武装力量的重要性;材料二认识到毛泽东思想的正确性,确立了以毛泽东为核心的新的党中央领导集体;③材料三认识到蒋介石和国民党中央军有抗日的可能。(6分)

⑵毛泽东进行三湾改编,确立了党对军队的绝对领导。(2分)

⑶西安事变的和平解决;国民党公布中共中央提交的国共合作宣言,国共合作正式实现。

(2分)

⑷中国共产党坚持实事求是,一切从实际出发的思想路线;中国共产党在革命实践中不断成熟。(2分)

36、⑴全面抗战路线;片面抗战路线。(2分)

⑵建立三三制抗日民主政权;实行减租减息政策。(4分)

⑶根据地人民获得解放,民主革命觉悟提高(或民主革命积极性提高);抗日积极性提高,促使抗日战争的取得胜利。(4分)

37、⑴总趋势:呈增长趋势。 (2分)

⑵特点:工业,1958年到1960年呈上升趋势,1960至1961年呈下降趋势;农业,1958年到1960年呈下降趋势,1960年至1961年呈上升趋势。(2分)

原因:工业上升:“一五计划”完成为工业化奠定了基础;“大跃进”运动导致工业迅速增长,国民经济比例严重失调。下降:苏联背信弃义,撕毁两国经济技术协议的影响;党中央对国民经济的调整。 农业下降:人民公社化运动与生产力发展水平不相适应;连续三年自然灾害。上升:农村开始纠正“左”倾错误;党中央对国民经济的调整。(4分)

⑶农业国民收入增长的原因:文革结束,社会秩序稳定;十一届三中全会召开,党的工作重心转移到经济建设上来;进行农村经济体制改革;党和国家在现代经济建设中坚持把农业放在首位。

(对外开放,学习发达国家先进技术和管理经验;新时期党的基本路线逐步形成和贯彻;邓小平“科学技术是第一生产力”理论的提出等也可)(4分)

⑷历史启示:遵循客观规律发展经济;坚持党的实事求是的思想路线;生产关系必须适应生产力发展。(2分)

38、⑴1912年 《中华民国临时约法》; 1949年 《共同纲领》; 1954年 《中华人民共和国宪法》(3分)

⑵①《中华民国临时约法》:背景:清朝统治已被推翻,中华民国建立。目的:限制袁世凯的权力,维护共和制度。意义:是中国历史上第一部资产阶级民主宪法,具有反封建专制制度的进步意义。(3分)

②《共同纲领》:背景:人民解放战争在全国范围内基本胜利,中国人民政治协商会议第一次全体会议在北平举行。目的:巩固民主革命成果,实行人民民主专政。意义:它具有临时宪法的性质,是新中国第一部宪法。(答“是全国人民利益和意志的集中体现”也可)(3分)

③《中华人民共和国宪法》:背景:过渡时期总路线提出,一五计划正在进行并取得重大成就。目的:加强法制建设,进一步调动广大人民的积极性。意义:是新中国第一部社会主义类型的宪法,是中国人民革命胜利的经验总结,是建设社会主义的保证。(4分)