高三全国模拟试卷历史卷

第Ⅰ卷(选择题,共60分)

一、选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。每小题列出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。)

自1840年以来,资本主义对中国的政治、经济侵略使中国一步步沦为半殖民地半封建社会。据此回答l--3题。

1.之所以说“鸦片战争是不可避免的”,主要依据是 ( )

A.英国资本主义经济发展的必然结果 B.中国在经济、军事上落后于资本主义国家

C.清政府奉行闭关锁国的政策 D.林则徐的禁烟活动激化了中英矛盾

2.对19世纪末帝国主义侵华特征的表述最确切的是 ( )

A.勒索战争赔款和增辟商埠明显增多 B.控制了中国海关和内河航运

C.以输出资本为主,输出商品为辅 D.展开投资竞争和瓜分狂潮

C.以输出资本为主,输出商品为辅 D.展开投资竞争和瓜分狂潮

3.下图为清朝晚期环渤海地区被迫开放的口岸和外国强占“租借地”的示意图,图中英国强占的“租借地”是 ( )

A.① B.② C.③④ D.④②

近代中国人民为挽救民族危亡进行了不屈不挠的抗争和探索,就此回答4--7题。

4.太平天国之所以是中国农民战争的最高峰,最主要的依据是 ( )

A.其规模和延续时间均属空前 B.建立了与清政府对立的政权

C.制定了比较完整的革命纲领 D.对封建王朝的打击空前沉重

5.依据《应诏统筹全局折》分析,资产阶级维新派意欲建立 ( )

A.君主立宪制政体 B.开明君主政体 C.民主共和政体 D.君主专制政体

6.资产阶级革命派提出的“民权主义”比维新派“兴民权”思想要进步,主要体现在 ( )

A.挽救民族危机 B.国家政权的组织形式

C.国家的阶级实质 D.反对封建土地所有制

7.国民大革命最突出的成就是 ( )

A.制定了彻底的民主革命纲领 B.巩固了广东革命根据地

C.收回了一些国家权益 D.基本上推翻了北洋军阀的反动统治

近现代经济发展的一个重要内容,就是建立和发展市场经济。就此回答8--10题。

8.鸦片战争后,西方列强扩展对华贸易最主要的动力源于 ( )

A.中国市场的巨大潜力 B.西方资本主义经济发展的需要

C.商业利润的刺激 D.清政府的软弱可欺

9.新中国成立之初,为了稳定市场,人民政府采取的措施是 ( )

A.开展土地改革运动 B.没收官僚资本,建立国有经济

C.合理调整工商业 D.严厉打击投机倒把活动

10.提出“经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”的会议是 ( )

A.中共十一届三中全会 B.中共十三大 C.中共十四大 D.中共十五大

钢铁业是一个国家工业发展程度的重要表现,就此回答11-13题。

11.下列企业属于洋务派办的钢铁厂的是 ( )

A.发昌机器厂 B.天津机器局 C.汉阳铁厂 D.鞍山钢铁公司

12.中国近代实业家张謇认为发展实业的重点应放在纺织和钢铁两个行业上,事实是纺织业得到长足发展,而钢铁业却未曾发展,其主要原因是 ( )

A.重工业周期长,利润小,民族资产阶级不愿承担风险

B.西方列强和洋务企业对重工业的垄断

C.顽固派阻挠发展重工业

D.列强的疯狂侵略和掠夺

13.属于我国现代化建设新时期主要经济建设成就的是,建成 ( )

A.鞍山钢铁公司 B.武汉钢铁公司 C.上海宝山钢铁公司 D.包头钢铁公司

我国近现代各阶级曾提出过种种解决土地问题的主张。就此回答14-16题。

14.《天朝田亩制度》有关分田的各种规定,其实质是 ( )

A.实施男女平等的分配方案 B.按照平均主义的原则分配

C.否定封建地主土地所有制 D.建立绝对平均的理想社会

15.下列主张属于中国共产党在新民主主义革命时期土地政策的是 ( )

①凡天下田,天下人同耕;②没收地主土地,废除封建剥削的土地制度;③平均地权;④实行耕者有其田的土地制度,按农村人口平均分配土地;⑤减租减息。

A.①③⑤ B.②④⑤ C.①② D.③④

16.中国共产党在不同时期提出的土地政策的共同点是 ( )

①体现中共的民主革命纲领 ②消灭封建剥削制度

③维护农民利益 ④促进社会经济发展

A.①② B.③④ C.①②④ D.①②③④

“依法治国”是现代化的主题内容之一,依据所学历史知识,回答17~18题。

17.《中华民国临时约法》规定:“中华民国主权属于国民全体”。在当时最实际的意义是 ( )

A.确定民主共和政体 B.使人民获得政治权利

C.限制袁世凯的权利 D.否定君主专制制度

18.第一部《中华人民共和国宪法》是 ( )

①规定了国家的性质和根本政治制度 ②总结了社会主义改造完成的经验

③体现了人民民主原则和社会主义原则 ④规定了公民的权利和义务

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

新中国的诞生是世界历史上的重大事件。她在20世纪50年代,也面临着严峻的考验,探索建设的道路是艰辛的。据此回答19~25题。

19.新中国成立时,党和人民面临的最严重的考验是 ( )

A.能否巩固政权 B.能否稳定物价 C.能否统一财经 D.能否镇压反革命

20.20世纪50年代,下列事件中未改变生产资料私有制的是 ( )

A.农业合作化运动 B.没收官僚资本主义企业

C.土地改革运动 D.接收帝国主义在华企业

21.三大改造的实质是 ( )

A.引导农民走社会主义道路 B.把私人生产纳入社会主义计划经济的轨道

C.在中国探索社会主义的建设道路 D.变革生产关系的社会主义革命

22.在实践中开始探索本国建设社会主义道路的标志是 ( )

A.制定过渡时期总路线 B.整风运动的开始

C.《论十大关系》的报告 D.中共八大的召开

23.中共八大确定的我国经济建设的方针是 ( )

A.逐步实现国家工业化 B.鼓足干劲、力争上游、多快好省

C.在综合平衡中稳步前进 D.加快改革,高速发展

24.造成“总路线”这一失误的思想根源是 ( )

A.片面追求社会主义建设的高速度 B.忽视客观的经济发展规律

C.忽视人的主观能动作用 D.违背了经济建设综合平衡的原则

25.全面建设社会主义时期的重要工程和科技成就不包括 ( )

A.原子弹爆炸成功 B.大庆油田建成

C.葛洲坝水利枢纽工程建成 D.人工合成牛胰岛素结晶成功

台湾是祖国的宝岛,祖国统一是全国人民的夙愿。请回答26-28题。

26.1662年收复台湾和1895年反割台斗争的义军首领分别是 ( )

A.戚继光徐骧 B.郑成功徐骧 C.郑成功刘永福 D.戚继光唐景崧

27.最早提出“和平解决台湾问题”方针的是 ( )

A.1979年全国人大常委会的《告台湾同胞书》 B.1982年邓小平的“一国两制”构想

C.1982年《中华人民共和国宪法》 D.1984年中英关于香港问题的《联合声明》

28.“一国两制”方针下台湾获得的自治权比香港、澳门的自治权更广泛,主要指的是 ( )

A.社会制度不变 B.外国资本不变

C.可以保留军队 D.中央人民政府不干预地方事务

深化教育改革,促进教育发展,是社会进步的重要因素之一。结合所学知识,回答29~30题。

29. 标志着中国教育开始步人近代化的事件是 ( )

A.洋务派创办的新式学堂出现 B.维新运动期间创办京师大学堂

C.清政府废除科举制 D.清政府颁布《奏定学堂章程》

30.标志我国基础教育发展到一个新阶段的是 ( )

A.新中国的成立 B.邓小平提出教育“三个面向”

C.少数民族地区普遍建立中小学校 D.《中华人民共和国义务教育法》颁布

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

二、材料解析题:(本大题共2小题,每题各10分,共20分。要求分析材料,结合所学知识回答问题。)

31.阅读材料:

材料一:19世纪六七十年代至20世纪初中国民族资本主义工业简况表

| 年份 | 新办民族工业 总数/家 | 新增民族工业 资金总额/万元 | 平均每年设厂数 /家 | 平均每年新增 资本/万元 |

| 1869—1894 | 50多 | 500多 | 1.42 | 14.1 |

| 1895—1900 | 100 | 4 500 | 16.7 | 750 |

| 190l一1911 | 340 | 5 600 | 31 | 510 |

| 1912一1919 | 600多 | 13 OOO | 75 | l 625 |

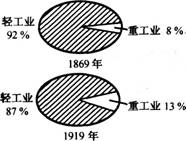

材料二:19世纪60年代和20世纪初我国轻重工业所占比重图。

材料二:19世纪60年代和20世纪初我国轻重工业所占比重图。

依据材料回答:

(1)简要说明甲午中日战争前中国民族工业发展情况。(1分)

(2)甲午中日战争后至辛亥革命前中国民族资本主义工业发展的情况如何?(1分)原因是什么?(2分)

(3)简述1912一1919年,中国民族资本主义得到较快发展的主要原因。(3分)

(4)结合材料二说明近代中国轻重工业比例的变化以及比例失调的主要原因。(3分)

32.阅读材料:

材料一:“科学技术是生产力。”;“科学技术是第一生产力。”

材料二:“科技进步、经济繁荣和社会发展,从根本上说取决于提高劳动者的素质,培养大批人才。我们必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计。”

请回答:

(1)上述两则材料各是谁讲的?(2分)

(2)材料一的提出在当时起了什么作用?(2分)

(3)材料二提出“把教育摆在优先发展的战略地位”,为此国家进行了哪些改革措施?(4分)

(4)新中国具有领先世界的科技成就有哪些?请举出2~3例说明。(2分)

三、问答题:本大题共2小题.每题各10分,共20分。

33.19世纪末20世纪初。中国人民进行了哪些重大的抗争和探索活动?(4分)出现这些活动的原因是什么?(6分)

34.新中国成立后,为发展社会主义经济,中国共产党曾进行过两次重大的政策调整。请说明每次调整的原因、措施和结果。(10分)

全国模拟试卷历史卷 参考答案

第1卷

一、选择题(每题2分,共30小题。60分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

| 选项 | A | D | B | C | A | B | D | B | D | C | C | D | C | C | B | |

| 题号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2l | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

| 选项 | B | D | B | A | C | D | C | C | B | C | B | A | C | A | D | |

提示:1经过工业革命的发展,英国资本主义加紧对外扩张,以夺取更多的原料产地和商品市场。为打开中国市场的大门.英国发动了对中国的战争。正确选项是C。这场战争发牛在中英之间而不是发生在中国和其他国家之闻,除了中国自身的落后,更主要在于英国随着其资本主义发展而进行的扩张.排除B.C项;林则徐禁烟活动激化了矛盾,这正是英国发动战争的借口,而不是更深层 次的原因。

2.学生容易在C项出错。显然D项的涵盖面更大.包括了C的内容.最确切的表述是D。

3.结合两个知识点:一是英国在瓜分狂潮中于渤海湾抢占的“租借地”是威海;二是成海卫的确切地理位置。正确的选项是B。

4。作为太平天国革命纲领的《天朝田亩制度》.从根本上否定了封建土地所有制,突出反映了农民要求废除封建土地所有制的强烈愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。故选C。

6.资产阶级革命派主张推翻清朝封建君主专制,建立资产阶级共和国,实行民主共和制度;而维新派要求实行变革,建立君主立宪政体。两者比较,前者更为进步。故选B。

7.国民大革命最突出的成就在于:通过北伐打败了吴佩孚、孙传方等北洋军阀,把革命从珠汀流域扩展到长江流域以及更北的地区。选D。

8.西方列强的对外政策最根本的出发点是扩张和维护自身的国家利益,同样,他们扩展对华贸易的最主要动力是源于其自身发展资本主义经济的需要。正确选项是B。有同学可能会选择C项.但与B项比较,还是B项的涵盖更大一些。

12.张謇是辛亥革命后“实业救国”的积极倡导者之一,根据其所处时代,可以排除B项,A.C两项都可以直接否定,故选D。

15.注意题干界定的时间是新民主主义革命时期,在这个时期中国共产党的土地政策随着国内主要矛盾和革命主要任务的变化而不断调整,先后有土地革命时期的土地政策、抗日战争时期的土地政策、解放战争时期的土地政策,需要结合具体的历史阶段特点进行总体把握和区分。本题的正确选项是B。①是太平天国的土地政策,②是孙中山三民主义的内容。

16.联系抗日战争时期地主减租减息、农民交租交息的政策,可以排除②,故选B。

19.新中国建立初期,面临严峻的国内国际形势,有很多问题需要解决,其中最首要的就是巩固革命政权,故选A。

20.建国初期的土地改革运动,废除了封建土地所有制,代之以农民土地所有制。这里应该特别注意,农民土地所有制和地主土地所有制,二者从所有制形态来看,都是土地私有,所以C项是正确答案。三大改造后,土地的农民私有制才被集体所有制取代。

21.三大改造是对生产资料所有制进行改造,是对生产关系的调整,故选D。

29.洋务派兴办的新式学堂,以培养掌握近代实用技术的人才为主要目的,以外语、科学技术、军事等为主要教学内容,改变了传统的以培养封建官吏为主要目的的教育方式和教育内容,所以,洋务运动新学堂的出现,标志着中国教育开始步人近代化。选A。

第Ⅱ卷

二、材料解析题(每题10分,共20分)

31.(1)中国民族资本主义工业发展缓慢(1分)

(2)民族资本主义有了初步发展。(1分)

原因:清政府放宽对民间设厂的限制;(1分)

自然经济的进一步解体。(1分)

(3)原因:辛亥革命的鼓舞(1分) 企业利润的刺激(1分)

一战使帝国主义暂时放松了对中国经济的掠夺。(1分)

(4)重工业发展缓慢。(1分)

原因:民族资产阶级资金少,无力投资于重工业。(1分)

帝国主义对中国的侵略和对矿产资源的掠夺。(1分)

32.(1)材料一是邓小平、材料二是江泽民(2分)

(2)对科技与经济的结合和发展起了巨大的推动作用(2分)

(3)进行教育体制改革和教育立法(1分)

加强基础教育(1分)

发展高等教育(1分)

重视少数民族教育的发展(1分)

(4)例:1.2万吨水压机。

人工合成结晶牛胰岛素。

籼型杂交水稻育成。等等。(2分)

三、问答题(每题10分,共20分)

33.①重大抗争与探索:戊戌变法、义和团运动

辛亥革命,新文化运动(4分)

②原因:帝国主义对华侵略加剧,民族危机空前严重。(2分)

民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大(2分)

西方思想文化的进一步传播(2分)

34.第一次调整:1960年

原因:“左”倾思想和大跃进、人民公社化的危害(2分)

自然灾害的影响(1分)

苏联撕毁合同(1分)

措施:制定“调整、巩固、充实、提高”的方针(1分)

召开七千人大会,纠正“l左”倾(1分)

结果:从1962年起,国民经济逐步恢复和发展(1分)

第二次调整:1978年。

原因:十年“文化大革命”的危害。(1分)

措施:召开十一届三中全会,决定以经济建设为中心,改革开放。(1分)

结果:国民经济迅速发展,取得举世瞩目成就。(1分)

提示:建国后,我国曾出台众多经济政策。学生回答本题时,往往分辨不清楚到底那些内容必须回答,哪些内容可以不涉及,容易在史实的选择和表述上出错。究其原因,很大程度是对题目要求理解得不够。经过认真审题,要把握住该题要求回答的首先是中国共产党对经济政策的两次重大“凋整”。既然是“调整”,就意味着是对以往经济政策的部分改动,而不是新政策的“制定”;另外调整的目的是发展“社会主义”经济,即意味着时间上应该在1956年以后。在此认识基础上对两次经济政策重大调整的确定就不难了,当然,后边的问题也就可以对应回答了。