高三历史上学期月考(一)

一、选择题(共30小题,每小题2分,共60分)

我国封建统治者推行重农抑商政策,据此回答1—4题.

1、战国时期,商鞅变法推行“重农抑商”政策最主要的目的是

A.吸引商人把钱财投入农业 B. 鼓励人民从耕织中求功名

C.防止商人和高利贷者兼并土地 D. 满足秦国兼并战争的需要

2、中国历代统治者都提倡推行“重农抑商”政策的根本原因是

A.巩固专制主义中央集权制度的需要 B. 解决为民的吃饭问题并维护社会的安定

C.适应自然经济的需要,巩固封建统治 D. 重视农业生产,发展国力

3、“抑商”的结果在意识形态方面产生的影响有

①不利于资主义的萌芽和发展 ②使封建守旧思想久久得不到冲击

③有利于民主思想的产生 ④有利于闭关锁国政策的推行

A.①② B. ①③ C. ②④ D②③④

4、中国封建社会末期“重农抑商”政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展,它造成的后果不包括

A.市场狭小 B. 原料不足 C. 劳动力缺乏 D. 资金短缺

儒家思想作为我国封建社会的统治思想,有2000多年有历史,据此回答5—6题

5、儒家思想成为封建社会的统治思想从根本上说是困为

A. 儒家思想的人占据高官显位

B. 它是封建社会里最进步的拥护

C.它的“仁政”思想深得广大农民阶级的支持和拥护

D.它适应了加强君主专制统治的需要

6、从“焚书坑儒”到独尊儒术?反映了

A. 封建专制的完善 B. 儒法之争缓和了

C.仁政代替了法治 D. 封建统治思想趋于成熟

自古以下,我国中央政府就重视西部地区的建设,据此回答7—9题.

7、最早在我国西南地区修筑的水利工程是

A.都江堰 B. 灵渠 C. 郑国渠 D. 白渠

8、铁农具推广到新疆是在

A.战国 B. 秦朝 C. 西汉 D. 南朝

9、唐代促进与西藏地区经济文化交流的突出手段是

A.设置机构 B. 册封少数民族首领 C. 与少数民族和亲 D. 加强管理

国家统一是中国历史发展的主流和必然趋势,分裂割据必然危害国家和人民和利益,无论统一还是分裂都与某些因素息息相关,据此回答10—13题.

10、西汉时期,为巩固统一采取的措施主要包括

① 平定七国之乱 ②派甘英出使大秦 ③“罢黜百家,独尊儒术” ④设置西域都护

A.①③④ B. ①②③④ C. ②③④ D. ①②④

11、导致东汉末年至三国鼎立时期军阀门分裂割局面的根本原因是

A.外戚、宦官交替专权 B. 豪强地主势力膨胀

C.黄巾起义瓦解了中央政权 D. 士族势力的恶性膨胀

12、中国历史上军阀割据不断发生,其根源是

A.皇帝和平中央政府用人不当 B. 封建经济的分散性

C.军阀拥兵自重,不听中央节制 D. 国家政治体制不健全

13、清初,台湾为郑氏政权控制,1683年康熙派兵攻打台湾,完成了对台湾的统一. 对这一历史事件的认识不正确的是

A.郑氏政权割台湾是为了抗击荷兰殖民者入侵

B.康熙出兵台湾的战争是正义的

C. 清初经济恢复,为战争取得了胜利供了条件

D.统一台湾有利于巩固国防和促进台湾的开发

我国古代注意加强同边疆地区的联系管理和开发,据此回答14—15题,

14、秦始皇开发北部河套和开发南部越族地区的相同举措是

A.迁徙内地人民到那里发展生产 B. 设置都护府管理生产

C.鼓励当地人民从事畜牧业 D. 因地制宜推广经济作物

15、唐朝时期为了加强对西部天山南北、阿尔秦山和巴尔喀什湖的管理而采取的措施是

A.设置西域都护 B. 建立察合台汗国

C.建立伊梨、乌里雅苏台将军 D. 设立安西、北庭都护府

封建专制主义中央集权制度是我国封建社会的一项重要政治制度,对封建社会的发展曾产生巨大的作用影响,据此回答16—20题.

16、秦朝统一后,革除东周以来政治弊端的重要决策是

A.确立皇帝至高无上的地位 B. 确定以法治国的方针

C.推行郡县制度 D. 统一度量衡、货币和文字

17、我国封建社会实行专制主义中央集权制度的决定因素是

A.封建地主阶级强烈的权力欲望 B. 封建地主阶级政治上的需要

C.韩非子等法家思想家的大力提倡 D. 封建社会小农业经济的迫切需要

18、宋太祖派文臣到地方做知州是为了防止

A.武将专权 B. 地方分权 C. 财权旁落 D. 军权失控

19、唐朝前期实行和政治制度进一步完善了专制主义中央集权制度,其“完善”的含意是

A.使皇帝权进一步强化 B. 中央机构设置增加

C.使地方权力进一步分散 D. 使中央各部门权力互相制约

20、下列对我国古代自秦汉以来中央和地方关系演变趋势的叙述,错误的一项是

A.强化中央对地方的控制和监视 B. 地方独立性增强,中央集权削弱

C.分散相权,加强皇权 D. 中央对边地治理渐趋严密

西藏自古以来是中国领土不可分割的一部分. 据此回答21—24题.

21、元清两代为加强对西藏的管理辖民用采取的相同的措施是

A.设置宣政院 B. 设置理藩院 C. 委派官吏 D. 册封宗教领袖

22、清朝设置的驻藏大臣的职责是代表中央

A.管理西藏 B. 管理青海和西藏

C. 管理藏族地区行政事务 D. 同达赖和班禅共同管理西藏

23、 清朝设置驻藏大臣是在

A. 雍正时期 B. 康熙时期 C. 乾隆时期 D. 顺治时期

24、西藏正式成为我国的行政区域始于

A. 西汉 B. 唐朝 C. 元朝 D. 清朝

农业是国民经济的基础,是社会安定和国家自主的基础据此回答25—26题.

25、中国古代统治者十分重视农业的发展,在一些王朝的初期往往采取一些有利于农业发展的措施,其中唐朝初期采取的是

A. 减轻田租,十五税一,甚至十多年不收税

B. 将北方旱作物推广到江南地区

C. 实行租庸调制“庸”的规定保证了农民的生产时间

D. 奖励垦荒和实行“摊丁入亩”

26、我国古代的农学家十分重视农业和产经验的积累,北魏贾思勰在《齐发要术》一书中认为“耕锄不以水旱息功,必获丰年之收”. 这主要是强调

A. 农作物必须因地种植的观点 B. 应当抓紧农时进行耕作的观点

C. 主张改革生产工具和生产技术 D. 介绍如何选种、侵种、施肥的经验

请据古代文化教育的有关知识回答27—30题.

27、唐代专业教育得以确立的直接原因是

A巩固统治的需要 B. 庶族地主地位的上升

C. 科举考试的科目设置 D. 商品经济的发展

28、下列文化现象中,与城市经济繁荣直接相关的是

①南北朝佛教盛行 ②唐代传奇小说的问世 ③两宋风俗画的出 ④明代中期书院的兴盛A. ①②③ B. ②③ C. ③④ D.①②③④

29、北宋时期的书院最值得肯定的是哪一方面

A. 教学内容 B. 教学方法 C. 书完规模 D. 书院性质

30、明朝和清朝前期学校教育的特点是

A. 形成一整套完备的学校体制 B. 鼓励学生讨论、辩难

C. 学生关心朝政抨击腐败现象 D. 严格控制学生的思想

二、材料解析题(共2小题,每小题10分)

1、 阅读下列材料

材料一:北土广树艺而昧于积,南土精织絍而寡于艺. 故棉则方舟而鬻于南,布则方舟而鬻于北.

《元明事类钞<木棉谱>》

材料二:唐宋以来,上下通行之货,一皆以钱而已,未尝用银. ……(金)哀宗正大间,但以银市易,此今日上下用银之始. 今民间输官之物皆用银,而犹谓之针粮,盖承宋代之名,当时上下皆用钱也.

《日知录》

材料三:成化(明宪宗年号)末年,……(毅庵祖)罢酤酒业,购机一张,织诸色贮币(各种粗布和丝织物),备极精工. 每一下机,人争鬻之. 计获利而五之一. 积两旬,复增一机,后增至二十余. 商贾所货者,常满户外,没沿不能应. 自是家业大饶. 后四世祖继业,各富

至数万金.

(松窗梦语·异闻纪)

材料四:开机之家谓之帐房,机户领织谓之人代料,织成送缎,主人校其良楛(不结实)谓之雌货(验货),其织也,必先之以染经,经以湖丝为之,经既染,分散络工. 络工,贫女也,日络三四窠,得钱易米,可供一日食,于佣力之中寓恤贫之意焉.

陈作霖《凤麓小志·记机业第七》

回答:(1)将材料中反映的社会经济现象进行概括、提练、逐条列出. (6分)

(2)上述历史现象反映了什么时代特点?(4分)

2. 阅读下列材料:

材料一:中国古代南北人口比例对照表

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口数比例 | 人口(户) | 占会国户口比例 | |

| 西汉 | 19.8% | 80.2% | ||

| 唐代 | 43.2% | 56.8% | ||

| 北宋 | 62.9% | 37.1% | ||

摘自场院远《两汉至北宋中国经济文化向南发展》

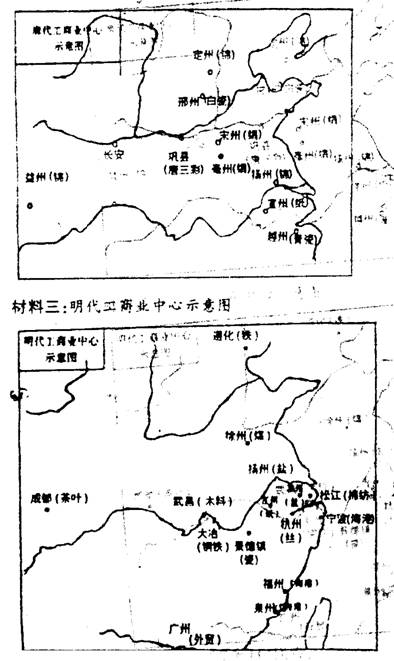

材料二:唐代工商业中心示意图

依据材料,联系教材,回答:

(1). 我国古代人口迁徙的总趋势是什么?历史上有哪两次迁徙大高潮?其主要原因是什么?(4分)

(2). 大迁徙对我国古代民族关系的变化,产生怎样的影响?(2分)

(3). 大迁徙对我国古代经济局的变化有何影响?(4分)

三、问答题(20分)

通过清朝统治前期的有关史实,分析评价清朝统治对中国历史发展的积极和消极影响.