第三单元 认识论

人为什么会产生认识各种现象的高级的反映形式?它是怎样发生和发展起来的?认识的本质究竟是什么?它和实践的关系是怎样的?这是认识论首先应当回答和解决的。即认识论是说明认识的本质、来源、过程的哲学理论,马克思主义认识论是辩证唯物主义认识论,是马克思主义哲学的重要组成部分。它之所以是科学的认识论,在于它把实践引入认识论,正确地解决了认识和实践的关系问题,坚持了从物质到精神的唯物主义认识路线;同时把辩证法引入认识论,正确地解决了认识的辩证发展问题,克服了形而上学在认识上的片面性和僵化。

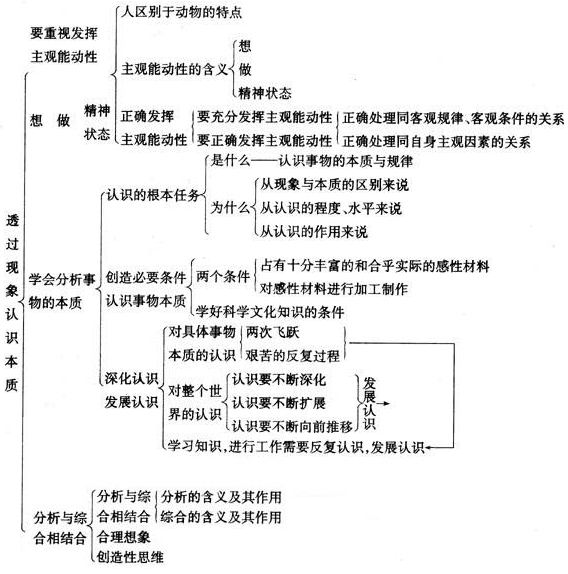

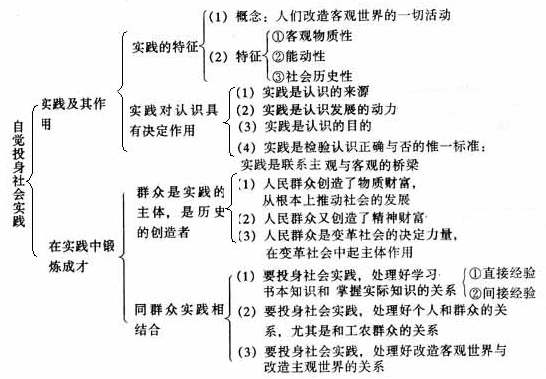

认识论与唯物论、辩证法相比,后者着重讲整个世界的本质、状态、规律,(当然,它的普通原理也适用于对人的认识,对人的活动的认识。)而认识论、价值观、人生观着重讲人,哲学要从总体上说明人与客观世界的关系,就不能不在这一关系中研究人。而研究人,首先要明确人区别于物的特点,人与物的区别,可从不同角度来说明,而主观能动性是从哲学高度抓住了人与物的区别,可归纳为即是“想”和“做”。人应该怎样正确“做”,不仅要立足于对外部世界的正确了解(世界是唯物的也是辩证的),也要对自身有一个正确地把握,人以自己的能动性去认识和改造客观事物,其中就认识世界而言,根本任务为透过现象抓住本质,由感性认识上升到理性认识;而从认识的总体来说,对事物的本质和规律的认识是一个永无止境的过程,还需要深化认识、发展认识,把认识不断地向前推移,在由感性认识上升到理性认识过程中,在了解现象进而分析本质的过程中,需要一系列科学思维方法,比如分析与综合相结合的思维方法,并且“合理想象”与“创造性思维”也起着重要的作用。但就认识的全过程而言,感性认识上升到理性认识只是认识的第一次飞跃,认识到底怎样产生,认识的根本目的是什么,还需把实践引入认识论。强调实践的观点,是马克思主义哲学的一个鲜明特点,它是“哲学常识”课教学的归宿,因为前面我们讲述的人们对客观世界的认识和改造以及人生价值和理想的实现,都离不开社会实践,都以实践为基础的。我们学习马克思主义哲学的理论,目的就是用它来指导我们的实践,在实践中改造主观世界和客观世界。实践既是辩证唯物主义认识的范畴,也是历史唯物主义范畴,实践不仅对认识起决定作用,而且对社会发展也起决定作用,那么实践的主体是人民群众,人民群众是历史的真正创造者,所以知识青年只有投身社会实践,与人民群众相结合,才能正确地认识世界,有效地改造世界,在实践中实现主观与客观、个人与社会的统一。

从认识和实践的相互关系看,认识的起源、发生、发展,归根到底是由实践决定的,这种决定作用表现在实践是认识的来源,实践是认识的动力,实践是检验认识真理性的唯一客观标准,实践是认识的最终目的(即认识的第二次飞跃),总之,认识在实践的基础上,以“实践”—“认识”—“再实践”—“再认识”这种形式循环往复以至无穷,而实践和认识每一循环的内容,都比较地进到了高一层次,这就是认识发展的总规律。实践的观点成为辩证唯物主义认识论的首要的基本观点。

一、考点

(1)发挥主观能动性

充分发挥主观能动性,认识世界和改造世界

主观能动性的发挥,受主、客观因素的制约

(2)透过现象看本质

感性认识和理性认识

认识要不断深化

真理是人们对事物本质及其发展规律的正确认识

认识的根本任务是经过感性认识上升到理性认识,透过现象抓住事物的本质和规律

分析与综合相结合

创造性思维、合理想象在认识中的作用

(3)实践

实践是指人们改造客观世界的一切活动

实践对认识具有决定的作用

人民群众是实践的主体

相信群众,依靠群众,为人民群众的利益而奋斗

在改造客观世界的同时改造主观世界

在社会实践中,实现主观和客观、个人与社会的统一

二、知识结构图

三、重难点分析

l.现象与本质的关系

(1)事物都有其现象和本质,现象和本质既有区别又有联系。

区别:现象是个别的,本质是一般的;现象是易逝的,本质是相对稳定的;现象是表面的,本质是内在的。

联系:两者不可分割。现象是本质的表现,本质总要表现为现象。

(2)真象与假象。假象和真象同属于现象,都是一种客观的东西,都是事物本质的表现。

①真象是指那些从正面表现本质的现象;假象是指那些以否定方式或从反面歪曲地表现本质的现象。

②假象和错觉不是一回事。错觉是人们对客观事物的错误感觉,是对客观事物的歪曲反映,是属于主观范畴;假象是由事物本质决定并歪曲地表现事物本质的一种特殊现象。它留给人们的印象不是感知上的错误,而是真实的、客观的东西,它属于客观范畴。因此,不能将假象与错觉相混淆。

当然,假象与错觉之间也有联系。假象可能造成人们的错觉,有时由于受假象的迷惑而产生错觉,但错觉不一定都由假象引起。要克服这种现象,就要做到透过现象认识本质。

2.感性认识与理性认识的关系

(1)区别:从内容上看,感性认识是对事物现象的认识,理性认识是对事物本质的认识;从形式上看,感性认识以人的感觉器官直接反映事物,理性认识只能由人的理性思维去把握。

(2)联系:理性认识依赖于感性认识。因为感性认识是理性认识的起点,感性认识是直接经验的结果,建立在感性认识基础上的理性认识才是真实可靠的,坚持理性认识从感性认识中来,就是坚持了认识论中的唯物主义。

感性认识有待于发展到理性认识。因为只有理性认识才揭示了事物的本质规律,才是对事物更深刻、更全面、更可靠的反映,只有理性认识才能指导人们按规律办事,有效地改造世界,坚持感性认识上升到理性认识,就是坚持了认识论中的辩证法。

3.认识的根本任务与认识的根本目的不同

认识的根本任务是由感性认识上升到理性认识、透过现象抓住事物的本质和规律;认识的根本目的是把理性认识应用于实践,去指导实践。

当然,两者有密切的联系。二者统一于认识运动的总过程,完成认识的任务,只是实现了认识的第—次飞跃;达到了认识的目的,则实现了第二次飞跃。

认识到事物的本质和达到认识的目的都不是认识运动的结束。

任何一个具体的认识只是对整个世界一个层次上的认识、一个方面的认识、一个发展阶段的认识。从深度上讲,人们的认识需要逐步深化,由—个层次过渡到另—个层次;从广度上讲人们的认识应当不断扩展,由一个领域过渡到另一个领域;从进程上讲,人们的认识必须向前推移,从一个阶段过渡到另一个阶段。

承认上述观点,就坚持了认识论中的辩证法。

4.直接经验、间接经验和实践

所谓直接经验,就是指个人在实践中亲身获得的知识;所谓间接经验,就是指来自他人的知识。因此,在认识的范围内,二者是源和流的关系。间接经验在我为间接经验者,在他人则仍为直接经验,因此,就认识的整个产生过程来讲,实践是认识的唯一来源,直接经验和间接经验又不是源和流的关系。打个比方,如果把认识的产生过程比作一条河的话,实践是源头,直接经验是上游,间接经验是下游。

5.经验、直接经验、间接经验、经验主义

(1)经验通常是指感觉经验,即感性认识。有时亦指理性认识,如无产阶级专政的历史经验。

(2)直接经验是指参加变革世界的实践所获得的知识。

(3)间接经验是指除实践外,通过书本或其它途径获得的知识。

(4)经验主义是主观主义的一种表现。主要特点是:轻视理论,夸大感性经验,把局部经验误认为普遍真理。

6.实践和认识的关系

(1) 实践对认识的决定作用

①实践是认识的来源。

第一,认识是适应实践的需要而产生的。

第二,认识是在变革对象的实践中发生的。

②实践是认识发展的根本动力。

第一,实践的发展不断提出新的认识课题,提供新的经验,提高人的认识能力,从而推动认识的发展。

第二,实践的发展提供新的认识工具和技术手段,从而推动认识的发展。

③实践是认识的最终目的。

认识的最终目的是把理性认识应用于实践,去指导实践。

④实践是检验认识正确与否的唯一标准。

检验认识是否正确,就是将主观认识同客观事物及其规律进行对照,看二者是否符合。因为只有实践是主观见之于客观的活动,它一方面受主观认识的指导,联系着主观认识,另一方面它又改变和变革客观对象,联系着客观的事物。这样,实践过程就成为主观认识同客观事物联系的桥梁,人们就能够把主观认识同客观事物加以比较,可以用实践的客观结果来检验认识是否符合客观实际。一般来说,以一种主观认识为指导在实践中改造客观事物,能够达到预期目的,那就证明这种认识是正确的,否则就是错误的。

因此,实践是认识的基础,认识依赖于实践,实践对认识具有决定作用。实践的观点是辩证唯物主义认识论的首要的和基本的观点。

(2)认识对实践的反作用。

正确的认识、科学的理论对实践具有巨大的指导作用;错误的认识,不科学的理论则会把实践引向歧途。

7.辩证唯物主义认识论是革命的、能动的反映论。

首先,它把实践引入认识论,强调实践是认识的基础。认为人的认识是人们在改造客观世界的实践中产生、发展的。这就坚持了唯物论。

其次,它把辩证法应用于认识论,充分揭示了认识发展的辩证过程,认为人的认识是随着实践的发展而发展。承认认识对实践的巨大反作用,这就坚持了辩证法。所以认识论、辩证论、唯物论是有机结合在一起的。

8.认识的第一次飞跃和第二次飞跃的关系

认识的两次飞跃理论,也就是认识的辩证过程:即认识在实践基础上辩证的发展过程,第一次飞跃是从实践到认识,也就是是由感性认识到理性认识的飞跃,实现由感性认识到理性认识的这一飞跃必须具备两个条件:在实践的基础上,占有丰富的合乎实际的感性材料:运用科学的思维方法对感性材料进行去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里的加工制作。第二次飞跃是从认识到实践。这也正是认识的最终目的,发挥认识应有的作用。

第一次飞跃是第二次飞跃的准备,第二次飞跃是第一次飞跃的归宿。第二次飞跃比第一次飞跃意义更伟大,因为,只有经过第二次飞跃,认识才能得到检验和发展,并且只有通过第二次飞跃,才能实现认识的目的,使认识变为现实,使精神力量转化为物质力量。实现由认识到实践的飞跃必须具备的条件是坚持理论和实践的具体的、历史的统一。

综上所述,一个正确认识的形成,首先经过感性认识上升别理性认识,实现第一次飞跃,然后又从理性认识回到实践,实现第二次飞跃,但这不是终结,往往需要经过实践到认识和认识到实践的多次反复。这就是认识发展的总规律,概括起来就是“实践”—“认识”—“再实践”—“再认识”循环往复,以至无穷。

这一原理要求我们要坚持党的“从群众中来,到群众中去”的工作方法。

9.改造客观世界和改造主观世界

改造客观世界就是改造自然界和人类社会。改造主观世界就是改造自己的思想,改造自己的认识能力,改造主观世界同客观世界的关系。改造主观世界是为了更好地改造客观世界,人们在改造客观世界的同时也改造着自己的主观世界。通过自觉改造主观世界,又能提高改造客观世界的能力。在这种互相作用之中,人们不断地改善着主观世界同客观世界的关系,实现着促进客观世界的发展和人自身的不断完善这样双重的目的。

四、易混易错

1.真象和假象的关系

真象和假象都是现象,都是对事物本质的表现。真象是对事物本质的正面的表现,假象是对事物本质的歪曲的表现。二者都是客观的。假象常常引起错觉,错觉是主观的。

2.认识与意识的关系

认识与意识的本质相同,都是客观事物在人脑中的反映。不同的是,二者分别从唯物论和认识论来说明客观物质世界在人脑中的反映。相对于物质而言的是意识,相对于实践而言的是认识。

3.真理与规律的关系

真理属于主观意识范畴,是主观符合客观的正确认识,是对客观事物及其本质和规律的正确反映;规律是客观事物本身固有的、本质的、必然的联系,是客观的物质性的东西。

4.质、本质、本质属性

任何事物都具有自己的质。质是一事物成为它自身而区别于他事物的、内部所固有的规定性。特定的质和特定的事物是直接相关的,有这样的质就是这样的事物,有那样的质就是那样的事物,这叫作质与事物的“直接同一”。显然,不同的事物具有不同的质。同—事物也具有多方面的质。例如,水就既有化学的质,又有物理的质。我们说水的质变,通常是指水的物理的、质的三态变化。

事物的质是内在的东西,它只能通过属性表现出来。属性就是事物质的外在表现。由于事物的质是多方面的,因而质的表现即属性也就是多方面的。对于事物各种不同的属性,可以作不同层次、角度的分析,其中非常重要的就是本质属性和非本质属性的区别。如果事物改变了保持自身根本性质的属性,它就不再是原来的事物,而转化成了其他事物。

可见,我们分析事物,应该着重于分析它的本质属性。抓住了事物的本质属性,我们就从根本上理解了该事物特定的质。

五、典型例题分析

*例1.小灵、小敏在参加冬令营活动时迷路,天色渐晚,想点火求救,却找不到火源。情急之下,他们决定运用所学知识自己制造火源,于是,他们找来几段干稻草,用随身携带的药棉裹紧,封住两头,放在木板上,以另一块小木板压住,朝一个方面不断转动。当稻草碾碎,闻到焦味时,将棉条断开,稻草遇氧而燃,终获火种,两人很快获救脱险。小灵、小敏取火成功表明,要解决实际就必须

A.理论与实际相结合,学以致用

B.虚心向人民群众学习

C.善于抓住重点

D.把感性认识上升为理性认识

例2.小灵、小敏取火成功启示我们,要解决好实际问题,除了应具备必要的知识,还要善于

A.把握知识之间的内在联系

B.掌握整体和部分的辩证关系

C.通过实践发现新的规律

D.正确处理人与自然的关系

解析:这是2001年全国“3+2”高考的两道试题。本题主要通过设问,着重考查考生对认识论有关知识点的理解和运用。小灵、小敏取火成功是由于他们正确地把所学知识应用到了取火的行动中,并根据实际情况,创造了必要条件。表明科学理论能够提供正确认识事物和有效行动的方法,把科学理论与实际结合起来,帮助人们正确地改造世界。学以致用这是认识的目的,也是人们对待学习的正确态度,故第1题选A,B、C项与材料无关,D项与题意强调的坚持科学理论,关键是掌握知识之间的内在联系,认识论是唯物辩证的认识论,只有真正把握知识之间的内在联系,才能在实践中唯物辩证地把握客观实际情况,做到活学活用,才不会导致理论脱离实际,墨守成规。B、C、D项与题意强调的小灵、小敏对知识的活学活用不相符,故不选。

答案:1.A 2.A

*唐代诗人白居易的《大林寺桃花》诗曰:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”许多人对此提出疑义。北宋科学家沈括曾在四月登庐山实地考察,亲眼见到白诗中所描绘的景象,于是在《梦溪笔谈》中指出:“平地三月花者,深山中则有四月花。此地势高下之不同也。”现代科学研究表明,根据高山气温垂直分布的规律,海拔每升高100米,气温便降低0℃。白诗中的大林寺位于庐山香炉峰顶。海拔约1200米,比平地气温约低7℃左右,因此,在农历四月上旬,当庐山脚下的九江市已是“芳菲尽”的时候,山顶上的大林寺则是桃花盛开,一片春色。

例3.沈括通过实地考察,用“地势高下之不同”解释了白诗所描绘的景色,这说明( )

A.调查研究是获得正确认识的必要条件

B.正确的认识对实践有指导作用

C.实践是认识的来源

D.认识随着实践的发展而不断深化

例4.高山气温垂直分布规律的发现科学地揭示了造成这一景象的原因,这表明( )

A.认识的根本任务是通过现象揭示本质

B.只有理性认识才能把握事物的本质

C.只有通过事物的现象,才能认识事物的本质

D.规律的存在不以人的意志为转移

解析:这是2001年全国“3十2”高考的两道题。本题通过对白居易诗的说明作为问题情境,根据设问着重考查认识论的相关知识。3题,沈括用“地势高下之不同”解释了白诗所描绘的景色,通过他亲身曾在四月登庐山实地考察得来的,这说明A、C当选。对于个人而言,获得知识的途径是多种多样的;但对于人类而言,实践是认识的惟一来源,有了实践,不一定有正确的认识,但没有实践,一定不能获得正确的认识,一切真知出自实践。沈括通过实地考察,对“白诗”中的现象有了更进—步的认识,揭示出事物一定的联系,是认识的深化,故D也当选,B项与题意不符,题意强调认识的获得、发展,而B项强调的是认识的反作用。4题,高山气温垂直分布规律是对这一景象中花与气温和海拔内在本质联系的揭示,是理性认识,是不能通过感觉器官直接获得的,它正确揭示了白居易用感官感知的这一景象的原因,而感性认识只是对事物表面特征和外部联系的认识,故B项当选。A项是解释认识的根本任务是什么,而题意强调的是与前人的认识相比为什么高山气温垂直分布规律科学地揭示了造成这一景象的原因。C项着重点在于强调只有通过事物的现象,才能认识事物的本质,与题意不符。D项与本题无关。

答案:3.A、C、D 4.B