产业结构调整与区域经济协调发展

一、背景材料

1. 党的十六大报告指出,国家要在投资项目、税收政策和财政转移支付等方面加大对西部的支持。西部地区要进一步解放思想,增强自我发展能力。在改革开放中走出一条加快发展的新路。中部地区要加大结构调整力度,培育新的经济增长点。东部地区要加快产业结构升级,进一步发展外向型经济。支持东北地区等老工业基地加快调整和改造。支持革命老区和少数民族地区加快发展,加强东、中、西的经济交流与合作,实现优势互补和共同发展。

2.温家宝总理振兴东北老工业基地座谈会上指出:支持东北地区等老工业基地加快调整、改造,实行东西互动,带动中部,促进区域经济协调发展。

3.中央经济工作会议把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。会议指出,加强农业的基础地位,高度重视并认真解决农业、农村和农民问题,是我们党第三代领导集体以一贯之的战略思想,我们必须毫不动摇地坚持下去。

4.据最新统计,目前已有超过三分之一的农村劳动力转移到非农产业。仅跨地区流动的农民工就约有1亿人。在第二产业就业的农业户口劳动力已占7.60%。有些行业中农业户口的从业人员已占相当高的比重,如批发零售业和餐饮业占52.6%,加工制造业占68.2%,建筑业占79.8%。国家决定,从2003年至2010年,对准备向非农产业和城镇转移的6000万农村劳动力开展转移就业前的引导性培训,对其中的3500万人开展职业技能培训。

二.主要内容

(一)什么是产业结构调整与区域经济协调发展。

1.产业结构:是指各产业的构成以及各产业之间的联系和比例关系。

2.产业结构调整:产业结构调整是一个动态的行为,是使某一区域的资源配置效率达到最优。这是一项复杂的社会系统工程,目的主要是形成国民经济持续增长的强大内在推动力,获得经济增长和资源配置高效化。

3.我国产业结构调整的目标:产业结构的优化升级。发展高新技术产业,改造传统产业,调整三大产业的比例,提高第三产业的比重,实现经济协调、快速、健康发展。

4..区域经济协调发展:区域经济协调发展就是区域之间在经济交往上日趋密切、相互依赖日益加深、发展上关联互动,从而达到各区域的经济持续发展的过程。

(二)为什么要调整、优化产业结构和促进区域经济协调发展

1.产业结构调整和促进区域经济协调发展的必要性:我国经济发展正处在一个关键时期,推进经济结构调整事关经济、社会发展的全局;面对经济全球化进程加速和我国加入WTO,经济对外更加开放,我们应努力构建与资源优化配置相适应的具有竞争优势的产业结构;在日益激烈的国际竞争中更好地发挥资源比较优势,拓展国民经济的成长空间。

区域经济协调发展是党中央作出的我国现代化建设的重大战略布局。西部地区经济发展落后,东北地区的经济发展面临着种种体制障碍,与东部沿海地区差距较大,从而影响了我国整体经济的进一步提高和全面实现小康社会的目标。

2.我国产业结构存在的问题:目前,我国产业结构的主要问题是供给结构不适应需求结构的变化。产品国际竞争力不强,技术水平低。

3.产业结构调整和区域经济协调发展的意义:有利于国民经济持续、快速、健康地发展;有利于实现总供给与总需求的平衡;有利于促进经济效益的提高;有利于生产的发展和生活水平的提高。

可以加快欠发达区域的经济发展,这是减缓区域经济差异扩大,逐步缩小区域经济差异的根本所在,而且,也为发达区域的发展提供了可靠的支撑。可以继续发挥发达区域在全国经济发展中的带动作用,增强我国的经济总体实力,为通过区域合作来帮助欠发达区域的发展创造更好的条件;可以有效地协调区域之间的经济利益关系,处理好我国经济社会发展中的全局利益与局部利益的关系,保证经济社会的持续、稳定发展;有利于地区经济合理布局,资源合理配置,可以拉动内需,产生新的经济增长点。

(三)怎样调整产业结构、促进区域经济发展

1.总体来说,三大产业要协调发展。依靠科技创新,用先进的科技调整产业结构。全面提高三大产业的水平和效益。

农业结构调整,要面向市场,依靠科技,突出特色,不断向生产的广度和深度进军。要以“种子工程”和推广适用技术为切入点提高农业科技含量,健全农业服务体系,以农产品加工、保鲜、储运及流通为突破口推进农业产业化经营,要巩固农业的基础地位,确保国家粮食安全,积极调整农业结构,实现农民收入持续增长。

工业结构调整,要加快工业改组、改造和结构优化升级,以信息化带动工业化,发挥后发优势,努力提高工业的总体素质和国际竞争力。要有选择、有重点地发展高新技术产业,力争在部分领域取得重大突破;运用高新技术和先进适用技术改造和提高传统工业,增强传统工业产品的市场竞争力,把传统工业做强、做大,提升工业的水平和效益。

第三产业结构调整,要大力发展服务业,更新服务设施和手段,提高服务业在国民经济中的比重。要以发展旅游业为重点,以市场化、产业化、社会化和功能化为方向,扩大总量,优化结构。改造提高传统服务业,积极发展现代服务业,明显提高服务业增加值占国内生产总值的比重和从业人员占全社会从业人员的比重。

2.根据我国经济转轨时期区域经济发展的基本情况和全国经济、社会发展的总体需要,促进区域经济协调发展必须解决好以下几个问题:

第一,促进区域之间经济体制环境的统一。

第二,促成区域之间要素市场的统一。

第三,中央政府应在继续发展经济相对发达区域的同时,注重采取措施加快欠发达区域的经济发展。

三、与教材的结合点

1. 政治

(1)经济常识:社会主义本质;市场调节与宏观调控;三大产业的关系;应对经济全球化和WTO的要求和经济全球化趋势加强的要求。

(2)哲学常识:用整体与部分的关系说明西部大开发、振兴东北老工业基地与全面建设小康社会的关系;量变、质变的辨证关系;发展的观点;内外因的关系。

(3)政治常识:国家的经济职能;国家机构的组织活动原则;党的领导;综合国力。

2.地理

(1)东、中、西三大自然带的地区差异对人类活动的影响;三大经济地带与西部大开发;三大农业地区的产业结构调整;主要工业区及老工业基地的改造;城市化及城市产业结构的调整。

(2)我国能源结构的调整;产业结构调整与环境保护。

四、高考试题导向

1.材料一:浙江省委决定,在保持必要的粮食生产能力、生产总量和可调控库存的前提下,进一步调减粮食的种植面积,大力发展经济作物、发展养殖业、发展高新技术,抓好农业龙头企业,建设一批特色农业基地,培育一批名牌农产品。

1.材料一:浙江省委决定,在保持必要的粮食生产能力、生产总量和可调控库存的前提下,进一步调减粮食的种植面积,大力发展经济作物、发展养殖业、发展高新技术,抓好农业龙头企业,建设一批特色农业基地,培育一批名牌农产品。

材料二:山西是我国的能源大省,为我国的经济发展作出了重大贡献。但,近几年来,也在低效益、高污染中徘徊,为此,山西省委、省政府决定将70%以上的技术资金用与对传统产业的技术改造。目前,已选择了10大类待开发的新产品。

材料三:一提起黑龙江人们便想到:“冰天雪地、寒风凛冽”。然而,近两年元旦、春节期间,到黑龙江旅游的人超过100万,宾馆、饭店供不应求。黑龙江有我国的大森林、大冰雪、大湿地、地下森林等,为此,黑龙江省委、省政府决定,在保持粮食生产大省、林业发展大省和工业继续发展的前提下,要把旅游业作为黑龙江省的支柱产业。

(1)上述材料各反映了什么经济现象?共同揭示了什么经济现象?

(2) 如何正确认识这些经济现象?

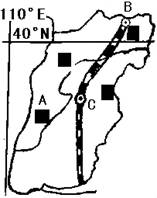

(3)图中A煤矿是 煤矿,由B至C的铁路是 线。该省最突出的环境问题是 ;其形成的自然原因是 。

【参考答案】⑴①材料1说明浙江省调整农业结构,在保持粮食生产总量不下降的前提下,把优质高效作为中心任务,努力增加农民收入。②材料2说明山西省加大对老工业基地和传统产业的技术改造,不断开发新产品,促进产业结构的优化升级。③材料3说明黑龙江省积极调整产业结构,除继续发展一、二产业外,还大力开发旅游资源,积极发展第三产业。

⑵①在我国短缺经济时代已经结束,有效需求不足、经济结构不合理的矛盾越来越突出,必须进行结构调整。这是提高国民经济的整体素质、扩大国内需求、增强国际竞争力的根本措施②产业结构调整是实现结构优化升级、促进经济增长的重要环节。巩固和加强第一产业、提高第二产业、加快第三产业的发展是今后一个时期调整产业结构的基本思路。③农业是国民经济的基础。推进农业结构的调整,必须把握住提高质量和效益这个中心环节,面向市场,依靠科技,优化品种上下工夫。浙江省的做法体现了这一点。④工业改组、改造和结构优化升级是经济结构调整的重要任务。要一技术进步为支撑,努力提高工业的整体素质,山西省的做法体现了这一点。⑤第三产业的兴旺发达是现代经济的重要特征。对产业结构进行调整,须加快第三产业的发展,黑龙江省的做法体现了这一点。

(3)西山 同浦 水土流失 ①黄土疏松;②植被破坏严重;③降水集中夏季且多暴雨。

2.阅读下面背景材料,回答下列问题:

转移农村富余劳动力,是关系国民经济发展和社会稳定的重大战略问题。我国是人口大国,农村富余劳动力的转移就业的任务非常艰巨。目前我国农村有1.3亿富余劳动力,每年还要新增600万农村劳动力。

(1)中央提出:近年来,农民工成为我国产业工人的重要组成部分,这表明

A.我国种植业规模扩大 B.我国二、三产业发展迅猛

C.我国人口结构和就业结构变化不大 D.我国已实现了城市化

(2)用人单位拖欠和克扣农民工工资的行为侵犯了民工的 权利。

A.休息 B.人身自由 C.劳动安全保护 D.取得劳动报酬

(3)当前,开放城市劳动力市场,消除对农民工进城一切不合理限制和歧视政策,建立城乡统一开放和公平竞争的劳动力市场,意义重大。这是

①产业结构调整和扩大就业、扩大内需的需要 ②推动经济增长的需要 ③实现公民合法权益的需要 ④促进经济社会协调发展的需要

A.①③④ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

(4)国家出台的(2003—2010年全国农民工培训规划》,决定大力实施农村劳动力转移培训。这有利于 ①保障劳动者接受职业技能培训的权利,②保障劳动者享受社会保险和福利的权利,③提高劳动者的生活水平与消费质量,④提高农产晶的质量和价格

A.①②③ B.①②④ C.①③ D.②④

(5)国家如何更好地转移农村富余劳动力?

【简析】农村剩余劳动力向非农产业和城镇转移,是建设现代农业、解决“三农”问题的必然要求,是我国社会进步的重要标志。国家正采取一系列措施加快转移农村富余劳动力。维护农民的合法权益,是党和政府执政为民的体现。

【答案】(1)B (2)D (3)D (4)C (5) ①调整产业结构,发展农业产业化经营和劳动力有序转移,促进乡镇企业和民营经济发展,把实现劳动力就业与经济发展有机地结合起来。②加快城镇化建设和发展二、三产业,拓宽富余劳动力的就业渠道。③建立城乡统一的劳动力市场和土地流转机制,从制度上保障劳动力合理有序流动,不断完善农业社会化服务体系,提高农民的组织化程度